固态电池的制作方法

1.本发明涉及一种固态电池。

背景技术:

2.以往,作为具有高能量密度的二次电池,锂离子二次电池已经广泛普及。锂离子二次电池具有如下结构:在正极与负极之间存在隔膜,且填充有液体电解质。

3.锂离子二次电池的电解液通常是可燃性的有机溶剂,尤其,针对热而言的安全性有时会成为问题。因此,提出了使用无机系的固体电解质代替有机系的液体电解质的固态电池。例如,提出了高输出且大容量的固态二次电池及其制造方法的相关技术(参照专利文献1)。

4.另一方面,为了加大电极活性物质的填充密度,提出了使用金属多孔体,代替以往广泛使用的金属箔,来作为构成正极层及负极层的集电器。金属多孔体具有带细孔的网眼结构,表面积较大。借由在该网眼结构的内部填充包含电极活性物质的电极复合材料,可以增加电极层的每单位面积中的电极活性物质量。

5.[先前技术文献]

[0006]

(专利文献)

[0007]

专利文献1:日本特开2014-187030号公报

技术实现要素:

[0008]

[发明所要解决的问题]

[0009]

以往使用金属箔作为集电器的固态电池是借由将集电器并联连接来构成电池,或者借由将电极层叠而串联连接来构成电池。因此,不得不借由将上述构成的多个电池一定程度上予以组合,来确保必要的容量及电压。但是,在车载用等的电池的设置空间受限的用途中,如果是上述组合多个电池的方法,有时无法确保用于确保最佳容量及电压的电池的设置空间。

[0010]

本发明是鉴于上述内容而成,目的在于提供一种固态电池,其能够在单一的电池中任意地调整容量及电压,可以减少电池的设置空间。

[0011]

[解决问题的技术手段]

[0012]

(1)本发明涉及一种固态电池,其具有多个电极层、及配置在前述电极层间的固体电解质层,前述电极层具有:至少一个正极部,在由金属多孔体构成的集电器中填充正极复合材料而成;至少一个负极部,在由金属多孔体构成的集电器中填充负极复合材料而成;及,隔离部,形成在前述正极部与前述负极部之间;并且,在邻接配置的前述多个电极层间,前述正极部与前述负极部相对向配置,前述隔离部彼此相对向配置。

[0013]

根据(1)的发明,可以提供一种固态电池,其能够在单一的电池中任意地调整容量及电压,可以减少电池的设置空间。

[0014]

(2)根据(1)所述的固态电池,其中,前述电极层包括第一电极层,所述第一电极层

具有在金属多孔体中填充非离子传导体而成的前述隔离部。

[0015]

根据(2)的发明,可以在固态电池内部串联连接电池。

[0016]

(3)根据(1)或(2)所述的固态电池,其中,前述电极层包括第二电极层,所述第二电极层具有配置绝缘材料而成的前述隔离部。

[0017]

根据(3)的发明,可以在固态电池内部并联连接电池。

[0018]

(4)根据(1)所述的固态电池,其中,前述电极层包括第一电极层及第二电极层中的至少任一者,所述第一电极层具有在金属多孔体中填充非离子传导体而成的前述隔离部,所述第二电极层具有配置绝缘材料而成的前述隔离部,前述非离子传导体及前述绝缘材料中的至少任一者是强度加强材料。

[0019]

根据(4)的发明,可以提高固态电池的强度。

[0020]

(5)根据(1)~(4)中任一项所述的固态电池,其中,前述电极层具有两个以上的前述正极部及前述负极部中的至少任一者。

[0021]

根据(5)的发明,可以在电极层内串联连接电池。

附图说明

[0022]

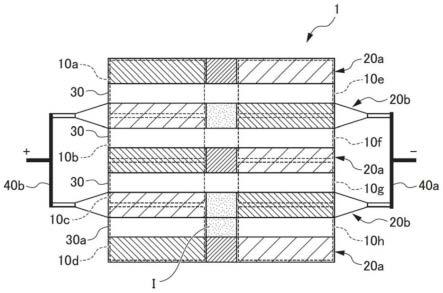

图1是绘示本发明的第一实施方式的固态电池的剖面示意图。

[0023]

图2是绘示本发明的第一实施方式的第一电极层的剖面示意图。

[0024]

图3是绘示本发明的第一实施方式的第二电极层的剖面示意图。

[0025]

图4是绘示本发明的第二实施方式的固态电池的剖面示意图。

[0026]

图5是绘示本发明的第二实施方式的电极层的剖面示意图。

[0027]

图6是绘示本发明的第二实施方式的电极层的俯视示意图。

[0028]

图7是绘示本发明的第二实施方式的电极层的剖面示意图。

具体实施方式

[0029]

以下,针对本发明的实施方式,参照图式来进行说明。但是,以下所示的实施方式是对本发明进行例示,本发明并不限定于以下的实施方式。

[0030]

《第一实施方式》

[0031]

<固态电池的整体构造>

[0032]

如图1所示,本实施方式的固态电池1依次层叠配置有第一电极层20a、固体电解质层30、第二电极层20b及固体电解质层30。本实施方式的固态电池1是九层构造,其具有三个第一电极层20a、两个第二电极层20b、及层叠在电极层间的四个固体电解质层30或30a。

[0033]

固态电池1具有作为电池单元的10a、10b、10c、10d、10e、10f、10g、10h八个电池单元。这些电池单元如下文所述,以两串联四并联的方式连接。第二电极层20b分别连接于引线极耳40a及引线极耳40b。在本实施方式中,固态电池1是能够借由吸留、释放锂离子及电子来进行充放电的固体锂离子二次电池。

[0034]

在固态电池1中,第一电极层20a及第二电极层20b分别具有正极部50、负极部60、以及隔离部ia及i。第一电极层20a与第二电极层20b隔着配置在其间的固体电解质层30或30a交替层叠。邻接的第一电极层20a与第二电极层20b被配置成正极部50与负极部60、以及隔离部i与隔离部ia分别将固体电解质层夹在中间而相对向。

[0035]

(第一电极层)

[0036]

如图2所示,第一电极层20a依次具有负极部60、隔离部ia及正极部50。正极部50及负极部60分别借由在由具有相互连续的孔部(连通孔部)的金属多孔体构成的集电器中,填充包含电极活性物质的正极复合材料及负极复合材料而成。隔离部ia是具有电传导性且不具有离子传导性的部位。隔离部ia例如是借由在金属多孔体中填充非离子传导性物质而形成。构成正极部50、负极部60及隔离部ia的金属多孔体也可以是例如经电连接的一体的金属多孔体。借由上述构造,可以构成为:在正极部50与负极部60之间能够使电子移动且不能使锂离子等离子移动。

[0037]

作为填充在隔离部ia中的非离子传导性物质,优选不具有离子传导性,且为强度加强材料。作为强度加强材料,可以列举例如合成树脂等。作为合成树脂,没有特别限定,例如,如果是热硬化性树脂,则可以列举聚酰亚胺系树脂、环氧系树脂、硅酮系树脂、聚氨基甲酸酯系树脂等;如果是热塑性树脂,则可以列举聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、氟系树脂、聚氯乙烯系树脂、聚甲基丙烯酸系树脂、聚氨基甲酸酯系树脂等;如果是光硬化性树脂,则可以列举硅酮系树脂、聚甲基丙烯酸系树脂、聚酯系树脂等。填充在隔离部ia中的非离子传导性物质也可以是绝缘材料,但也可以具有导电性。

[0038]

(第二电极层)

[0039]

如图3所示,第二电极层20b依次具有正极部50、负极部60及隔离部i。正极部50及负极部60具有与第一电极层相同的构造。隔离部i是不具有电传导性及离子传导性的部位。隔离部i是配置绝缘材料而成。在第二电极层20b中,构成正极部50及负极部60的金属多孔体被隔离部i分隔,未电连接。借由上述构造,可以构成为:在正极部50与负极部60之间不能使电子及锂离子等离子移动。

[0040]

作为配置在隔离部i的绝缘材料,可以列举例如作为配置在隔离部ia的物质而例示的合成树脂。但是,不能使用具有导电性的材料和具有离子传导性的材料。

[0041]

在第二电极层20b的两端形成有缩径的极耳会聚部51及61、以及极耳部52及62。极耳会聚部51及61以及极耳部52及62是不填充电极复合材料的区域。极耳部52及62分别借由焊接等与引线极耳42b及42a电连接。

[0042]

(集电器)

[0043]

构成正极部50及负极部60的集电器由具有相互连续的孔部的金属多孔体构成。由于金属多孔体具有相互连续的孔部,因此可以在孔部的内部填充包含电极活性物质的正极复合材料及、负极合剂,从而可以增加电极层的每单位面积中的电极活性物质量。作为上述金属多孔体,只要具有相互连续的孔部,则没有特别限制,可以列举例如具有因发泡而形成的孔部的发泡金属、金属网、膨胀金属、冲孔金属、金属无纺布等形态。

[0044]

作为金属多孔体中所使用的金属,只要具有导电性,则没有特别限定,可以列举例如镍、铝、不锈钢、钛、铜、银等。这些中,作为构成正极的集电器,优选发泡铝、发泡镍及发泡不锈钢;作为构成负极的集电器,可以优选使用发泡铜及发泡不锈钢。借由使用金属多孔体作为集电器,可以增加电极的每单位面积中的活性物质量,结果,可以提高固态电池的体积能量密度。另外,由于正极复合材料及负极合剂的固定化变得容易,因此,与将现有的金属箔用作集电器的电极不同,在将电极复合材料层厚膜化时,不需要将形成电极复合材料层的涂敷用浆料增稠。因此,可以减少增稠所需的有机高分子化合物等粘结剂。因而,可以增

加电极的每单位面积中的容量,可以实现固态电池的高容量化。

[0045]

(电极复合材料)

[0046]

构成正极部50的正极复合材料及构成负极部60的负极复合材料分别配置在作为集电器的金属多孔体的内部所形成的孔部中。正极复合材料、负极复合材料分别必须包含正极活性物质、负极活性物质。

[0047]

(电极活性物质)

[0048]

作为正极活性物质,只要可以吸留、释放锂离子,则没有特别限定,例如,可以列举licoo2、li(ni

5/10

co

2/10

mn

3/10

)o2、li(ni

6/10

co

2/10

mn

2/10

)o2、li(ni

8/10

co

1/10

mn

1/10

)o2、li(ni

0.8

co

0.15

al

0.05

)o2、li(ni

1/6

co

4/6

mn

1/6

)o2、li(ni

1/3

co

1/3

mn

1/3

)o2、licoo4、limn2o4、linio2、lifepo4、硫化锂、硫等。

[0049]

作为负极活性物质,只要可以吸留、释放锂离子,则没有特别限定,例如,可以列举金属锂、锂合金、金属氧化物、金属硫化物、金属氮化物、si、sio及人造石墨、天然石墨、硬碳、软碳等碳材料等。

[0050]

(其他成分)

[0051]

电极复合材料也可以任意地包含电极活性物质及离子传导性粒子以外的其他成分。作为其他成分,并没有特别限定,只要是制作锂离子二次电池时可以使用的成分即可。可以列举例如导电助剂、粘结剂等。作为正极的导电助剂,可以例示乙炔黑等;作为正极的粘合剂,可以例示聚偏二氟乙烯等。作为负极的粘合剂,可以例示羧基甲基纤维素钠、苯乙烯丁二烯橡胶、聚丙烯酸钠等。

[0052]

(固体电解质层)

[0053]

在本实施方式中,层状层叠在第一电极层20a与第二电极层20b之间的固体电解质层30及30a是至少包含固体或凝胶状的电解质即固体电解质材料的层。经由上述固体电解质材料,可以进行正极活性物质与负极活性物质之间的电荷转移。

[0054]

作为固体电解质材料,没有特别限定,例如,可以列举硫化物固体电解质材料、氧化物固体电解质材料、氮化物固体电解质材料、卤化物固体电解质材料等。

[0055]

本实施方式中的固体电解质层也可以像固体电解质层30a那样,具有配置绝缘材料而成的隔离部i。隔离部i的构造可以应用与第二电极层20b中的隔离部i相同的构造。由此,可以防止固体电解质层中的离子的绕行。例如,可以防止在图1所示的电池单元10d中充放电时,离子绕行至邻接的电池单元10h。在图1中,仅配置了一个具有隔离部i的固体电解质层30a,但也可以是所有固体电解质层均具有隔离部i。

[0056]

<固态电池1中的各电池单元的连接状态>

[0057]

以下,使用图1对固态电池1的各电池单元的连接状态进行说明。电池单元10a与10e借由利用第一电极层20a的隔离部ia将正极部50与负极部60电连接,而串联连接。同样,电池单元10b与10f、电池单元10c与10g、电池单元10d与10h也借由第一电极层20a的隔离部ia而串联连接。

[0058]

电池单元10a与10b借由将第二电极层20b的正极部50用作共用的电极,而并联连接。同样,电池单元10e与电池单元10f借由将第二电极层20b的负极部60用作共用的电极,而并联连接。因而,串联连接的电池单元10a及10e与电池单元10b及10f并联连接。同样,串联连接的电池单元10c及10g与电池单元10d及10h并联连接。另外,上述并联连接的电池彼

此借由引线极耳40a及40b而并联连接。因而,固态电池1具有两串联四并联的构造。如此,借由第一电极层20a与第二电极层20b的组合,可以构成具有任意容量的固态电池。

[0059]

<第一电极层及第二电极层的制造方法>

[0060]

第一电极层20a及第二电极层20b的制造方法包括复合材料填充工序,所述复合材料填充工序是借由在作为集电器的金属多孔体的孔部中填充电极复合材料,来形成正极部50及负极部60。在集电器中填充电极复合材料的方法没有特别限定,可以列举例如:使用柱塞式模涂机,施加压力,向集电器的孔部的内部填充包含电极复合材料的浆料的方法;利用浸渍方式使电极复合材料含浸在金属多孔体的孔部中的方法等。

[0061]

第一电极层20a的制造方法包括非离子传导性物质填充工序,所述非离子传导性物质填充工序是在金属多孔体的内部填充非离子传导性物质而形成隔离部ia。在金属多孔体中填充非离子传导性物质的方法可以应用与上述复合材料填充工序相同的方法。第二电极层20b的制造方法包括绝缘材料配置工序,所述绝缘材料配置工序是在正极部50与负极部60之间配置绝缘材料而形成隔离部i。

[0062]

第一电极层20a及第二电极层20b的制造方法包括利用辊压等方法对在一部分中含浸有电极复合材料的集电器进行压制的压制工序。借由压制工序,形成第二电极层20b的极耳会聚部51及61以及极耳部52及62。

[0063]

以下,针对本发明的其他实施方式进行说明。关于与上述第一实施方式相同的构造,有时会省略说明。

[0064]

《第二实施方式》

[0065]

<固态电池的整体构造>

[0066]

如图4所示,本实施方式的固态电池1a依次层叠配置有第三电极层20c、固体电解质层30、第四电极层20d及固体电解质层30。本实施方式的固态电池1a是七层构造,其具有两个第三电极层20c、两个第四电极层20d、三个固体电解质层30。

[0067]

固态电池1a具有作为电池单元的10a、10b、10c、10d、10e、10f、10g、10h、10i九个电池单元。这些电池单元如下文所述,以三串联三并联的方式连接。

[0068]

在固态电池1a中,第三电极层20c具有两个正极部50、分别各一个的负极部60、隔离部i、及隔离部ia。第四电极层20d具有两个负极部60、分别各一个的正极部50、隔离部i、及隔离部ia。第三电极层20c与第四电极层20d隔着配置在其间的固体电解质层30交替层叠。邻接的第三电极层20c与第四电极层20d被配置为正极部50与负极部60、以及隔离部i与隔离部ia分别将固体电解质层30夹在中间而相对向。固体电解质层30也可以与固态电池1中的固体电解质层30a同样,在其间具有隔离部i。

[0069]

(第三电极层)

[0070]

如图5所示,第三电极层20c依次具有正极部50、隔离部i、负极部60、隔离部ia、及正极部50。在第三电极层20c的一端形成有缩径的极耳会聚部51、及极耳部52。极耳部52借由焊接等与引线极耳(未图示)电连接。

[0071]

第三电极层20c也可以如图6所示,借由在正极部50的与负极部60相对向的面的周围配置隔离部i或ia,而构成为正极部50的面积小于相对向的负极部60的面积。由此,可以抑制由于电流集中在负极部60的端部而引起的锂析出。

[0072]

(第四电极层)

[0073]

如图7所示,第四电极层20d依次具有负极部60、隔离部ia、正极部50、隔离部i、及负极部60。在第四电极层20d的一端形成有缩径的极耳会聚部51、及极耳部52。极耳部52借由焊接等与引线极耳(未图示)电连接。

[0074]

<固态电池1a中的各电池单元的连接状态>

[0075]

以下使用图4对固态电池1a的各电池单元的连接状态进行说明。电池单元10a与10d借由利用第三电极层20c的隔离部ia将正极部50与负极部60电连接,而串联连接。电池单元10d与10g借由第四电极层20d的隔离部ia同样地串联连接。即,电池单元10a、10d及10g串联连接。同样,电池单元10b、10e及10h、以及电池单元10c、10f及10i串联连接。

[0076]

电池单元10a与10b借由将第四电极层20d的负极部60用作共用的电极,而并联连接。同样,电池单元10g与10h并联连接。因此,串联连接的电池单元10a、10d及10g与电池单元10b、10e及10h并联连接。同样,串联连接的电池单元10c、10f及10i也并联连接。因而,固态电池1a具有三串联三并联的构造。如此,借由在一个电极层内设置其间具有隔离部ia的正极部50与负极部60,可以将电池单元串联连接。同样,借由在一个电极层内设置其间具有隔离部i的正极部50与负极部60,可以将电池单元并联连接。

[0077]

以上,针对本发明的优选实施方式进行了说明。但本发明并不限定于上述实施方式,而能够进行适当变更。

[0078]

说明了第二实施方式中的第三电极层20c也可以构成为正极部50的面积小于相对向的负极部60的面积。在其他电极层中,也可以与第三电极层同样地,构成为正极部50的面积小于相对向的负极部60的面积。

[0079]

附图标记

[0080]

1、1a:固态电池

[0081]

20a:第一电极层

[0082]

20b:第二电极层

[0083]

30:固体电解质层

[0084]

50:正极部

[0085]

60:负极部

[0086]

i、ia:隔离部。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1