柔性牵引变压器结构的制作方法

1.本实用新型涉及牵引供电技术和电力电子变换器技术领域;特别是涉及一种柔性牵引变压器结构。

背景技术:

2.牵引供电系统是单相负荷系统,牵引变压器是电能变换的核心元件,三相—两相(单相)变换使牵引供电系统产生大量负序注入三相电网,亦产生电分相问题。为消除负序,可使用多种方式,如换相连接、使用平衡接线牵引变压器及安装补偿装置等。当采用同相供电技术消除电分相,同时可形成双边供电,提高牵引网供电能力,但是只能是同相才能进行双边供电,为降低了在同相供电技术下,对电力系统负序影响,急需开展降低负序的牵引变换技术。

3.为治理负序,目前可以采用同相供电技术,但是采用贯通运行时,需要解决电磁环网的问题,且无法控制相邻变电所的潮流问题。采用pfc实现三

‑

单相的交直交变化既可以解决电磁环网问题,又可以解决负序的问题,但是受制于全部采用电力电子器件,虽彻底解决了负序问题,但造价、运行可靠性和占地面积明显高于普通绕组变压器,经济性局限大。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种电气化铁路同相供电系统潮流与列车负荷需求之间供用电不匹配、高压电力电子器件可靠性运行的柔性牵引变压器结构。

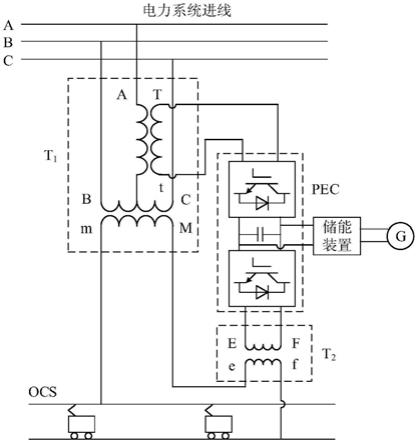

5.本实用新型所采用的技术方案是,一种柔性牵引变压器结构,包括,scott接线变压器t1、电力电子变换器pec和单相隔离变压器t2;所述scott接线变压器t1的mm绕组与单相隔离变压器t2的ef绕组串联构成单相27.5kv输出电压;所述scott接线变压器t1的tt绕组通过电力电子变换器pec与单相隔离变压器t2的ef绕组相互连接,所述电力电子变换器pec的直流侧连接有储能装置。

6.电网进线a、b、c相分别接入所述scott接线变压器t1的原边a、b、c端子;scott接线变压器t1的次边t、t端子接入电力电子变换器pec的原边,m端子连接牵引网,m端子连接单相隔离变压器t2的e端子;电力电子变换器pec的次边输出连接单相隔离变压器t2的原边e、f端子;单相隔离变压器t2次边f端子连接钢轨。

7.所述三相scott接线的t座和m座构成平衡接线,电力电子变换器将t1绕组的tt侧电压经过ad/dc

‑

dc/ac变换后,变为与bc绕组相同相序电压ef,scott接线变压器t1的mm绕组和隔离变压器的t2的ef绕组串联构成牵引网输出电压,实现三相

‑

单相平衡变换。

8.调节电压工作模式时,根据不同负荷情形,输入电压u

tt

经电力电子变换器pec变换相位,使之与u

mm

相同,输出至单相隔离变压器t2原边为u

ef

,经单相隔离变压器变换为u

ef

。scott接线变压器t1的mm、隔离变压器的t2的ef绕组串联构成牵引变电所供电电压u

ocs

。可通过调节电力电子变换器pec的输出电压u

ef

幅值,调节牵引网的电压u

ocs

,同时根据负荷需求输出恒定电压u

ocs

。

9.等效的单相输出电压,采用平衡接线牵引变压器,牵引变压器二次侧通过电力电子变换器pec变换后与牵引变压器的另一相与串联形成额定的单相输出电压u

ocs

,使得牵引网上电压为单相,对于牵引变压器,仍然输出平衡两相电压、电流,降低电力系统负序。

10.还包括有新能源发电系统g;所述新能源发电系统g通过储能装置与电力电子变换器pec的直流部分连接。

11.本实用新型的有益效果是,

12.1.通过在牵引变电所中应用本柔性牵引变压器作为主变,可实现同相供电,同时不产生负序电能质量问题;

13.2.根据所带供电臂的负荷情况,可控制牵引变压器的出口电压,调节贯通供电下相邻牵引变电所潮流分布。

14.3.通过scott接线变压器绕组与单相隔离变压器绕组串联构成单相27.5kv输出电压,控制牵引网潮流的同时部分采用电力电子器件,提高经济性。

15.4.解决了电气化铁路同相供电系统负序与同相供电之间矛盾,取消电分相,提高了清洁能源和再生电能利用率。

附图说明

16.图1为本实用新型柔性牵引变压器的结构原理图;

17.图2为本实用新型柔性牵引变压器的各端口相量图。

具体实施方式

18.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:

19.如图1和图2所示,本实用新型一种柔性牵引变压器结构,包括,scott接线变压器t1、电力电子变换器pec(power electronic converter)和单相隔离变压器t2;所述scott接线变压器t1的mm绕组与单相隔离变压器t2的ef绕组串联构成单相27.5kv输出电压,使用pec与t1可以不受两臂负荷变化影响持续平衡两臂负荷,降低甚至消除负序,实现三相

‑

单相平衡变换,通过电力电子变换器pec可调节隔离变压器t2输出端电压,调节接触网(ocs)电压;所述电力电子变换器pec的直流侧连接有储能装置,既可吸收再生制动能量,实现了清洁能源电能的时间维度转移;电力电子变换器pec另一端口接入新能源发电系统g,实现能源互联网接入。

20.电网进线a、b、c相分别接入所述scott接线变压器t1的原边a、b、c端子;scott接线变压器t1的次边t、t端子接入电力电子变换器pec的原边,m端子连接牵引网,m端子连接单相隔离变压器t2的e端子;电力电子变换器pec的次边输出连接单相隔离变压器t2的原边e、f端子;单相隔离变压器t2次边f端子连接钢轨。

21.三相scott接线的t座和m座构成平衡接线,使得柔性变压器对三相系统来说负序影响较低,电力电子变换器将t1绕组的tt侧电压经过ad/dc

‑

dc/ac变换后,变为与mm绕组相同相序的电压ef,scott接线变压器t1的mm绕组和隔离变压器的t2的ef绕组串联构成牵引网输出电压,使用电力电子变换器pec与scott接线变压器t1可以不受两臂负荷变化的影响,持续平衡两臂负荷,降低甚至消除负序,实现三相

‑

单相平衡变换。

22.调节电压工作模式时,根据不同负荷情形,输入电压u

tt

经电力电子变换器pec变换

相位,使之与u

mm

相同,输出至单相隔离变压器t2原边为u

ef

,经单相隔离变压器变换为u

ef

。scott接线变压器t1的mm绕组和隔离变压器的t2的ef绕组串联构成牵引变电所供电电压u

ocs

。可通过调节电力电子变换器pec的输出电压u

ef

幅值,调节牵引网的电压u

ocs

,同时根据负荷需求输出恒定电压u

ocs

,控制牵引网潮流,实现电能的空间维度转移。

23.等效的单相输出电压,降低负序,采用平衡接线牵引变压器,牵引变压器二次侧通过电力电子变换器pec变换后,串联形成额定的单相输出电压u

ocs

,使得牵引网上电压为单相,对于牵引变压器,仍然输出平衡两相电压、电流,使得对电力系统的负序影响降低。

24.实施例1:当处于牵引工况时,牵引变压器的工作方式。

25.图2根据本柔性牵引变压器的各部分接线以及结构,以电力系统进线a相电压作为基准相,绘制柔性牵引变压器的相量图。

26.如图2所示,电力系统进线的电压相量为u

a

、u

b

、u

c

,对应图1所示的接入scott接线变压器t1的原边,经t座绕组变换后输出至次边电压u

tt

,经m座绕组变换后输出至次边电压u

mm

,经电力电子变换器pec改变相位,输出为与u

mm

同相位的u

ef

,相应的,端口tt的电流i

tt

随之亦变换为i

ef

。u

ef

通过隔离单相变压器t2,变换为u

ef

。mm、ef绕组串联,u

mm

、u

ef

二者共同组成为牵引网供电的u

ocs

,即u

ocs

=u

mm

+u

ef

。由于mm、ef绕组串联,因而i

mm

=i

ef

。

27.当处于牵引工况时,令pec根据牵引负荷s

l

大小,自tt端口适当吸收一定量有功功率s

tt

,经ac—dc—ac(交直交)变换后,输出至ef端口。由串联的两绕组mm和ef共同为牵引网供电,由能量守恒可得s

l

=s

tt

+s

mm

=s

tt

+s

ef

。

28.使用本柔性变压器用于同相供电系统中,有利于治理同相供电系统负序。利用平衡接线变压器自身特性,通过控制电力电子变换器pec吸收一定量有功功率s

tt

,产生的负序s

-

为s

-

=s

mm

-s

tt

。即通过平衡scott变压器t1的两臂负荷,实现同相供电且可降低或消除负序。

29.实施例2:电力电子变换器pec的具体工作模式。

30.输出电压相量关系如图2所示。电力电子变换器pec输入侧连接变压器t1的tt绕组,输入电压为u

tt

,经整流桥整流后,输出的电压为直流电压u

dc

,在正常工作过程中,可通过直流侧的电容帮助稳定直流侧电压。经桥式电路逆变后,输出至单相隔离变压器t2的原边,为u

ef

。在逆变过程中,电力电子变换器pec的控制电路首先获取mm绕组的电压u

mm

相位,通过一系列运算过程,调整逆变电路的输出电压相位至与相同。经串联的mm、ef绕组合成,即为接触网电压u

ocs

。

31.上述过程即完成了不同相位电压u

tt

、u

mm

的同相化转换与合成。并且平衡接线变压器的一侧输出接入受控的电力电子变换器pec,使得整个同相化过程可受控于预定的工作模式下,不受线路负荷波动的影响,保证持续平衡次边两臂负荷,将单相负荷造成的负序降低甚至消除。调整pec次边整流桥的输出电压,控制牵引网潮流,实现电能的空间维度转移。

32.值得指出的是,本实用新型的保护范围并不局限于上述具体实例方式,根据本实用新型的基本技术构思,也可用基本相同的结构,可以实现本实用新型的目的,只要本领域普通技术人员无需经过创造性劳动,即可联想到的实施方式,均属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1