一种OLED显示面板的柔性封装结构的制作方法

一种oled显示面板的柔性封装结构

技术领域

1.本实用新型涉及oled显示器制造领域,特别涉及一种oled显示面板的柔性封装结构。

背景技术:

2.oled(organic light emitting diode,有机发光二极管)显示器具备低功耗、宽视角、响应速度块、超轻薄和抗震性好等特点,其使用温度范围宽,可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点,被认为是最有发展潜力的显示装置。

3.在oled显示器件制备中,发光层通常采用高分子聚合物,阴极通常采用活泼的金属镁和银,但这些材料对水和氧都很敏感。水和氧对oled显示器件的渗透会影响oled显示屏的使用寿命。为了达到oled显示屏量产商业化,tfe(thin film encapsulation,薄膜封装)工艺对oled显示屏的稳定性和寿命非常重要,因此在tfe工艺中减少水氧的渗透对oled显示器件制作良率及oled显示屏使用寿命的提高具有非常重要的意义。

4.传统的tfe技术主要包括laser frit(镭射封装)和dam&fill(盖板封装),首先通过pecvd制作barrier layer(隔绝层),然后通过pecvd(plasma enhanced chemical vapor deposition,等离子体增强化学的气相沉积)或者ijp(ink jet printing,喷墨打印)沉积buffer layer(平坦层),依次顺序制备3~5层,完成tfe,tfe中barrier layer多采用无机薄膜,其中无机薄膜多采用膜厚均匀的整面性结构,虽然阻隔水氧的能力比较高,但是沉积一定厚度后,积累的应力也越来越大,特别是在柔性折叠区域,单层无机薄膜在曲率半径r=5mm、弯折10万次后出现断裂,导致wvtr(water vapor transmission rate,水蒸气透过率)变差,影响柔性oled显示屏的寿命,甚至导致oled显示器件失效。

技术实现要素:

5.本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种oled显示面板的柔性封装结构,既能满足阻挡水氧的作用,又能缓冲折叠时的应力集中,实现可折叠oled的柔性显示。

6.为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

7.一种oled显示面板的柔性封装结构,包括玻璃基板,所述玻璃基板上依次沉积柔性衬底、透明反射层、tft器件层、oled器件层、第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层;

8.在oled显示面板的折叠区域,所述第一无机薄膜层、所述第一有机薄膜层、所述第二无机薄膜层和所述第二有机薄膜层均呈均匀间隔分布结构,所述第一有机薄膜层和所述第二无机薄膜层依次沉积覆盖且依次填充对应下层的间隔区域,所述第二有机薄膜层填充所述第二无机薄膜层的间隔区域。

9.进一步地,在oled显示面板的折叠区域:

10.所述第一有机薄膜层还涂布在所述第一无机薄膜层上;

11.所述第二无机薄膜层通过填充所述第一有机薄膜层的间隔区域与所述第一无机

薄膜层连接;

12.所述第二有机薄膜层填充所述第二无机薄膜层的间隔区域且与所述第一有机薄膜层连接。

13.进一步地,在oled显示面板的折叠区域,所述第一有机薄膜层还涂布在每块所述第一无机薄膜层上的中间区域,所述第一有机薄膜层填充所述第一无机薄膜层间隔区域的顶部高度与所述第一有机薄膜层涂布在每块所述第一无机薄膜层上的中间区域的顶部高度一致;

14.所述第二无机薄膜层只在处于每块所述第一无机薄膜层上中间区域的所述第一有机薄膜层的上方形成一间隔区域;

15.所述第二有机薄膜层填充所述第二无机薄膜层的间隔区域的顶部高度与所述第二无机薄膜层的顶部高度一致。

16.进一步地,在oled显示面板的非折叠区域,所述第一无机薄膜层、所述第一有机薄膜层、所述第二无机薄膜层和所述第二有机薄膜层均呈整面分布结构。

17.进一步地,所述柔性衬底为聚酰亚胺且厚度为[8.0μm,12.0μm];

[0018]

所述透明反射层由sinx薄膜层和sio2薄膜层依次沉积构成且厚度均为[0.1μm,0.2μm];

[0019]

所述第一无机薄膜层和所述第二无机薄膜层均为sinx薄膜、sio2薄膜或sinc薄膜且厚度均为[0.4μm,0.8μm];

[0020]

所述第一有机薄膜层和所述第二有机薄膜层均为聚酰亚胺,所述第一有机薄膜层厚度为[2.0μm,4.0μm],所述第二有机薄膜层的厚度为[0.4μm,0.8μm]。

[0021]

本实用新型的有益效果在于:本实用新型提供了一种oled显示面板的柔性封装结构,通过在oled显示面板的折叠区域设计均匀间隔分布的第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层,有效地缓冲了oled显示面板折叠时的应力集中且使折叠区的受力均匀,提高了柔性弯折区域的柔韧性,实现可折叠的oled柔性显示,且在不减弱柔性薄膜封装结构阻隔水氧能力的同时,增加了柔性oled显示面板的弯折次数,延长了oled显示面板的使用寿命。

附图说明

[0022]

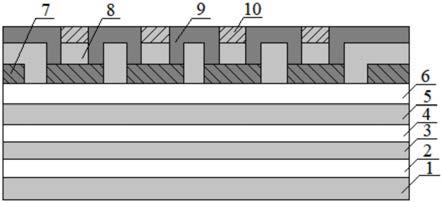

图1为一种oled显示面板的柔性封装结构的结构图。

[0023]

标号说明:

[0024]

1、玻璃基板;2、柔性衬底;3、sinx薄膜层;4、sio2薄膜层;5、tft器件层;6、oled器件层;7、第一无机薄膜层;8、第一有机薄膜层;9、第二无机薄膜层;10、第二有机薄膜层。

具体实施方式

[0025]

为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。

[0026]

请参照图1,一种oled显示面板的柔性封装结构,包括玻璃基板,所述玻璃基板上依次沉积柔性衬底、透明反射层、tft器件层、oled器件层、第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层;

[0027]

在oled显示面板的折叠区域,所述第一无机薄膜层、所述第一有机薄膜层、所述第二无机薄膜层和所述第二有机薄膜层均呈均匀间隔分布结构,所述第一有机薄膜层和所述第二无机薄膜层依次沉积覆盖且依次填充对应下层的间隔区域,所述第二有机薄膜层填充所述第二无机薄膜层的间隔区域。

[0028]

由上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:通过在oled显示面板的折叠区域设计均匀间隔分布的第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层,有效地缓冲了oled显示面板折叠时的应力集中且使折叠区的受力均匀,提高了柔性弯折区域的柔韧性,实现可折叠的oled柔性显示,且在不减弱柔性薄膜封装结构阻隔水氧能力的同时,增加了柔性oled显示面板的弯折次数,延长了oled显示面板的使用寿命。

[0029]

进一步地,在oled显示面板的折叠区域:

[0030]

所述第一有机薄膜层还涂布在所述第一无机薄膜层上;

[0031]

所述第二无机薄膜层通过填充所述第一有机薄膜层的间隔区域与所述第一无机薄膜层连接;

[0032]

所述第二有机薄膜层填充所述第二无机薄膜层的间隔区域且与所述第一有机薄膜层连接。

[0033]

进一步地,在oled显示面板的折叠区域,所述第一有机薄膜层还涂布在每块所述第一无机薄膜层上的中间区域,所述第一有机薄膜层填充所述第一无机薄膜层间隔区域的顶部高度与所述第一有机薄膜层涂布在每块所述第一无机薄膜层上的中间区域的顶部高度一致;

[0034]

所述第二无机薄膜层只在处于每块所述第一无机薄膜层上中间区域的所述第一有机薄膜层的上方形成一间隔区域;

[0035]

所述第二有机薄膜层填充所述第二无机薄膜层的间隔区域的顶部高度与所述第二无机薄膜层的顶部高度一致。

[0036]

由上述描述可知,在折叠区,第一无机薄膜层和第二无机薄膜层在两层有机薄膜的间隔分布下通过间隔区域上下连接形成连续分布的波形结构,既满足了阻挡水氧的功能,又由于波形的结构能够有效缓冲折叠时的应力集中,且通过限定第一有机薄膜层涂布在每块第一无机薄膜层上的中间区域,使得填充在第一有机薄膜层左右间隔区域的第二无机薄膜层宽度一致,保证了折叠区的受力均匀。

[0037]

进一步地,在oled显示面板的非折叠区域,所述第一无机薄膜层、所述第一有机薄膜层、所述第二无机薄膜层和所述第二有机薄膜层均呈整面分布结构。

[0038]

由上述描述可知,由于oled显示面板一般在折叠区域的应力较大,而在非折叠区域的应力较小,故而在非折叠区域采用整面性沉积的方式,不仅能够减少面板制造工艺的麻烦性,也能有效降低成本。

[0039]

进一步地,所述柔性衬底为聚酰亚胺且厚度为[8.0μm,12.0μm];

[0040]

所述透明反射层由sinx薄膜层和sio2薄膜层依次沉积构成且厚度均为[0.1μm,0.2μm];

[0041]

所述第一无机薄膜层和所述第二无机薄膜层均为sinx薄膜、sio2薄膜或sinc薄膜且厚度均为[0.4μm,0.8μm];

[0042]

所述第一有机薄膜层和所述第二有机薄膜层均为聚酰亚胺,所述第一有机薄膜层

厚度为[2.0μm,4.0μm],所述第二有机薄膜层的厚度为[0.4μm,0.8μm]。

[0043]

由上述描述可知,通过沉积一定厚度的各个薄膜层,进一步提高阻隔水氧渗透侵蚀的能力。

[0044]

请参照图1,本实用新型的实施例一为:

[0045]

一种oled显示面板的柔性封装结构,包括玻璃基板1,如图1所示,玻璃基板1上依次沉积柔性衬底2、透明反射层、tft器件层5、oled器件层6、第一无机薄膜层7、第一有机薄膜层8、第二无机薄膜层9和第二有机薄膜层10。

[0046]

具体的,如图1所示,在oled显示面板的折叠区域,第一无机薄膜层7、第一有机薄膜层8、第二无机薄膜层9和第二有机薄膜层10均呈均匀间隔分布结构,第一有机薄膜层8和第二无机薄膜层9依次沉积覆盖且依次填充对应下层的间隔区域,第二有机薄膜层10填充第二无机薄膜层9的间隔区域。通过间隔分布有效地缓冲了oled显示面板折叠时的应力集中,提高柔性弯折区域的柔韧性,增加了柔性oled显示面板的弯折次数,延长了oled显示面板的使用寿命。

[0047]

其中,在本实施例中,如图1所示,在oled显示面板的折叠区域,第一有机薄膜层8还涂布在第一无机薄膜层7上,具体为还涂布在每块第一无机薄膜层7上的中间区域,第一有机薄膜层8填充第一无机薄膜层7间隔区域的顶部高度与第一有机薄膜层8涂布在每块第一无机薄膜层7上的中间区域的顶部高度一致;第二无机薄膜层9通过填充第一有机薄膜层8的间隔区域与第一无机薄膜层7连接,其中第二无机薄膜层9只在处于每块第一无机薄膜层7上中间区域的第一有机薄膜层8的上方形成一间隔区域;第二有机薄膜层10填充第二无机薄膜层9的间隔区域且与第一有机薄膜层8连接且第二有机薄膜层10填充第二无机薄膜层9的间隔区域的顶部高度与第二无机薄膜层9的顶部高度一致。这样的分布使得在折叠区,第一无机薄膜层7和第二无机薄膜层9在两层有机薄膜层的间隔分布下通过间隔区域上下连接形成连续分布的波形结构,既满足了阻挡水氧的功能,又由于波形的结构能够进一步缓存折叠时的应力集中,且通过限定第一有机薄膜层8涂布在每块第一无机薄膜层7上的中间区域,使得填充在第一有机薄膜层8左右间隔区域的第二无机薄膜层9宽度一致,保证了折叠区的受力均匀。

[0048]

请参照图1,本实用新型的实施例二为:

[0049]

采用上述实施例一的一种oled显示面板的柔性封装结构,在oled显示面板的非折叠区域,第一无机薄膜层7、第一有机薄膜层8、第二无机薄膜层9和第二有机薄膜层10均呈整面分布结构。即在应力较小的非折叠区域采用整面性沉积薄膜层的方式,不仅能够减少面板制造工艺的麻烦性,也能有效降低成本。

[0050]

请参照图1,本实用新型的实施例三为:

[0051]

采用上述实施例一或实施例二任一实施例中的一种oled显示面板的柔性封装结构,在本实施例中,柔性衬底2采用聚酰亚胺材料且厚度为10μm,在其他等同实施例中,柔性衬底2的厚度为[8.0μm,12.0μm]即可。

[0052]

在本实施例中,采用sinx薄膜层3和sio2薄膜层4依次沉积的两层结构形成叠层的透明反射层,将oled器件层6发射的光反射到顶部,实现高亮度显示,并且叠层结构在柔性衬底2剥离时,可以保护发光区域不被激光能力烧裂;其中sinx薄膜层3和sio2薄膜层4的厚度均为0.15μm;在其他等同实施例中,sinx薄膜层3和sio2薄膜层4的厚度均为[0.1μm,0.2μ

m]即可。

[0053]

在本实施例中,第一无机薄膜层7和第二无机薄膜层9均采用sinx薄膜、sio2薄膜或sinc薄膜,且厚度为0.6μm;在其他等同实施例中,第一无机薄膜层7和第二无机薄膜层9可为其他能够起到隔绝水氧的无机材料,且厚度为[0.4μm,0.8μm]即可。

[0054]

在本实施例中,第一有机薄膜层8和第二有机薄膜层10均采用聚酰亚胺,第一有机薄膜层8的厚度为3.0μm、第二有机薄膜层10的厚度为0.6μm,其中第二有机薄膜层10不仅起到填充折叠区第二无机薄膜层9的间隔区域防止灰尘等进入,还能缓冲综合应力;在其他等同实施例中,第一有机薄膜层8和第二有机薄膜层10还可以为其他能够起到隔绝灰尘和缓冲应力的有机材料且第一有机薄膜层8的厚度为[2.0μm,4.0μm]、第二有机薄膜层10的厚度为[0.4μm,0.8μm]即可。

[0055]

上述通过沉积一定厚度的各个薄膜层,能够进一步提高阻隔水氧渗透侵蚀的能力。

[0056]

综上所述,本实用新型提供的一种oled显示面板的柔性封装结构,通过在玻璃基板上依次沉积柔性衬底、透明反射层、tft器件层、oled器件层、第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层,并在应力较大的折叠区域在oled器件层上依次均匀间隔沉积第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层,其中第一无机薄膜层和第二无机薄膜层在两层有机薄膜的间隔分布下通过间隔区域上下连接形成连续分布的波形结构,既满足了阻挡水氧的功能,又由于波形的结构能够有效缓冲折叠时的应力集中,且通过限定第一有机薄膜层涂布在每块第一无机薄膜层上的中间区域,使得填充在第一有机薄膜层左右间隔区域的第二无机薄膜层宽度一致,保证了折叠区的受力均匀,实现可折叠的oled柔性显示;而在应力较小的非折叠区域,采用整面性沉积第一无机薄膜层、第一有机薄膜层、第二无机薄膜层和第二有机薄膜层的方式,不仅能够减少面板制造工艺的麻烦性,也能有效降低成本。

[0057]

以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1