接口卡模块的制作方法

1.本实用新型有关于一种接口卡模块,特别有关一种具差动信号线的接口卡模块。

背景技术:

2.在高速传输的需求日益增加下,差动信号线路的设计已普遍地应用于各种电子产品。同时,差动信号的传输品质也随着频率越来越高而越来越受到重视。传统电路板的差动信号透过两条单端信号线(p线及n线)同时进行传输。差动信号的信号线p线及n线必须是在同一层面的等长、等宽、紧密靠近的两根线。

3.然而,若欲改变原有规格的电路板设计,势必在差动信号走线上配置对应的晶片元件,以让信号切换至预期的目的,如此,需要重新修改设计,不仅增加设计成本,也提高了材料成本。

4.由此可见,上述作法仍存在不便与缺陷,而有待加以进一步改良。因此,如何能有效地解决上述不便与缺陷,实属当前重要研发课题之一,亦成为当前相关领域亟需改进的目标。

技术实现要素:

5.本实用新型的一目的在于提供一种接口卡模块,用以解决以上先前技术所提到的困难。

6.本实用新型的一实施例提供一种接口卡模块。接口卡模块包括一第一低阻抗短路元件、一第二低阻抗短路元件及一电路板。电路板包括一基材、一第一电路区块、一第二电路区块、一第一差动信号线及一第二差动信号线。基材具有一连接端口。第一电路区块位于基材的一面,包含一第一导电垫与一第二导电垫。第一导电垫与第二导电垫分别电连接连接端口。第二电路区块位于基材的此面。第一差动信号线分别电连接第二电路区块及第一导电垫,且第一差动信号线透过第一低阻抗短路元件电连接第一导电垫。第二差动信号线间隔地伴随第一差动信号线的轮廓一同延伸,分别电连接第二电路区块及第二导电垫,且第二差动信号线透过第二低阻抗短路元件电连接第二导电垫。

7.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第一电路区块还包含一第一近接点及一第一远接点。第一近接点电连接第一差动信号线相对第二电路区块的一端。第一远接点与第一近接点彼此间隔配置,电连接第一导电垫。第一低阻抗短路元件分别电连接第一近接点与第一远接点。

8.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第一导电垫相较于一圆形轮廓具有一第一内缩区域。第一内缩区域容纳至少部分的第一近接点与第一远接点。

9.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第一导电垫的轮廓线条呈弓形面,包含一圆弧线与一弦线。弦线面向第一近接点与第一远接点。

10.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第二电路区块还包含一第二近接点及一第二远接点。第二近接点电连接第二差动信号线相对第二电路区块的一

端。第二远接点与第二近接点彼此间隔配置,电连接第二导电垫。第二低阻抗短路元件分别电连接第二近接点与第二远接点。

11.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第二导电垫相较于一圆形轮廓具有一第二内缩区域。第二内缩区域容纳至少部分的第二近接点与第二远接点。

12.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第二导电垫的轮廓线条呈弓形面,包含一圆弧线与一弦线,弦线面向第二近接点与第二远接点。

13.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第一低阻抗短路元件与第二低阻抗短路元件分别为一电阻、一电容或一导线。

14.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,电阻为0欧姆~10欧姆。

15.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第一差动信号线的总长度与第二差动信号线的总长度相同。

16.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,第一电路区块与第二电路区块分别为导电插槽。

17.依据本实用新型一或多个实施例,在上述的接口卡模块中,连接端口为一金手指连接器。

18.如此,透过以上各实施例的所述架构,本实用新型不仅能够在原有规格的电路板上改变设计,不须配置晶片元件即能让信号切换至预期的目的,进而避免设计成本及材料成本的增加。

19.以上所述仅是用以阐述本实用新型所欲解决的问题、解决问题的技术手段、及其产生的功效等等,本实用新型的具体细节将在下文的实施方式及相关附图中详细介绍。

附图说明

20.为让本实用新型的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:

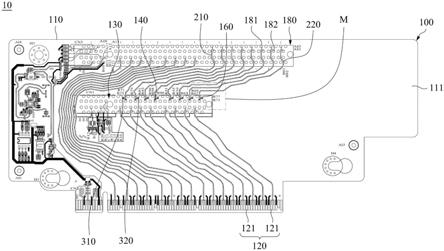

21.图1为依照本实用新型一实施例的接口卡模块的正视图;

22.图2为图1的区域m的局部放大图;

23.图3a为图2的第一导电垫的示意图;以及

24.图3b为图2的第二导电垫的示意图。

25.【符号说明】

26.10:接口卡模块

27.100:电路板

28.110:基材

29.111:正面

30.120:连接端口

31.121:金属端子

32.130:第一电路区块

33.140:第一导电垫

34.141:圆弧线

35.142:弦线

36.143:第一内缩区域

37.150:第一接点

38.151:第一近接点

39.152:第一远接点

40.153:第一导线

41.160:第二导电垫

42.161:圆弧线

43.162:弦线

44.163:第二内缩区域

45.170:第二接点

46.171:第二近接点

47.172:第二远接点

48.173:第二导线

49.180:第二电路区块

50.181:第三导电垫

51.182:第四导电垫

52.210:第一差动信号线

53.220:第二差动信号线

54.310:第一低阻抗短路元件

55.320:第二低阻抗短路元件

56.m:区域

具体实施方式

57.图1为依照本实用新型一实施例的接口卡模块10的正视图。图2为图1的区域m的局部放大图。图3a为图2的第一导电垫140的示意图。图3b为图2的第二导电垫160的示意图。

58.如图1至图3b所示,在本实施例中,接口卡模块10包括一电路板100、多个第一低阻抗短路元件310与多个第二低阻抗短路元件320。电路板100包括一基材110、一第一电路区块130、一第二电路区块180、多个第一差动信号线210及多个第二差动信号线220。基材110具有一连接端口120与彼此相对的正面111与背面(图中未示)。连接端口120位于基材110的一侧。连接端口120例如为金手指连接器,用以插接至一装置的一插座。第一电路区块130与第二电路区块180皆位于基材110的正面111,且第一电路区块130位于第二电路区块180与连接端口120之间。举例来说,第一电路区块130与第二电路区块180分别为导电插槽。第一电路区块130包含多个第一导电垫140与多个第二导电垫160。第一导电垫140与第二导电垫160分别电连接连接端口120。每个第一导电垫140透过走线(图中未示)电连接电路板100的连接端口120的其中一金属端子121,以及第二导电垫160透过走线(图中未示)电连接电路板100的连接端口120的其中一金属端子121。第二电路区块180包含多个第三导电垫181与多个第四导电垫182。第三导电垫181与第四导电垫182分别透过基材110的背面的差动信号线电连接连接端口120。

59.每组的第一差动信号线210与第二差动信号线220在基材110的正面111为等长、等宽、紧密靠近的两根线。换句话说,第一差动信号线210的总长度与第二差动信号线220的总长度相同。

60.每个第一差动信号线210为基材110上的印刷走线,其一端电连接第一电路区块130的第一导电垫140,另端电连接第二电路区块180的第三导电垫181。更进一步地,此第一差动信号线210透过其中一第一低阻抗短路元件310电连接对应的第一导电垫140。

61.每组的第二差动信号线220间隔地大致上相同于第一差动信号线210的轮廓,且伴随相邻的第一差动信号线210一同延伸。每个第二差动信号线220为基材110上的印刷走线,其一端电连接第一电路区块130的第二导电垫160,另端电连接第二电路区块180的第四导电垫182。更进一步地,此第二差动信号线220透过其中一第二低阻抗短路元件320电连接对应的第二导电垫160。

62.举例来说,第一低阻抗短路元件310与第二低阻抗短路元件320分别为零欧姆电阻,然而,本实用新型不限于此,其他实施例中,第一低阻抗短路元件310与第二低阻抗短路元件320也可能为电容或导线,或者,第一低阻抗短路元件310与第二低阻抗短路元件320除了零欧姆电阻之外,也可能为0欧姆以上至10欧姆的范围。

63.如此,透过以上各实施例的所述架构,本实用新型不仅能够在原有规格的电路板100上改变设计,不须配置晶片元件即能让信号切换至预期的目的,进而避免设计成本及材料成本的增加。

64.如图3a与图3b所示,在本实施例中,第一电路区块130还包含多组第一接点150。每组第一接点150包含一第一近接点151及一第一远接点152。第一近接点151与第一远接点152彼此间隔配置,第一近接点151电连接其中一第一差动信号线210相对第二电路区块180的一端。第一远接点152电连接第一导电垫140,更具体地,第一远接点152透过第一导线153电连接第一导电垫140。第一低阻抗短路元件310焊接第一近接点151与第一远接点152,且分别电连接第一近接点151与第一远接点152。

65.更具体地,第一导电垫140的轮廓线条呈弓形面,包含一圆弧线141与一弦线142。弦线142面向第一近接点151与第一远接点152。第一导电垫140相较于一圆形轮廓具有一第一内缩区域143。第一内缩区域143容纳至少部分的第一近接点151与第一远接点152。

66.因为第一差动信号线210的末端(残根)过长时,将产生差动信号流失的风险,如此,在本实施例中,将第一导电垫140从原本环状进行切边,使得尽可能接近第一近接点151与第一远接点152,甚至进入切边后的第一内缩区域143内,以缩短第一导线153的长度,进而缩短第一差动信号线210、第一低阻抗短路元件310与第一导线153的总长度。

67.在本实施例中,第一电路区块130还包含多组第二接点170。每组第二接点170包含一第二近接点171及一第二远接点172。第二近接点171与第二远接点172彼此间隔配置,第二近接点171电连接其中一第二差动信号线220相对第二电路区块180的一端。第二远接点172电连接第二导电垫160,更具体地,第二远接点172透过第二导线173电连接第二导电垫160。第二低阻抗短路元件320焊接第二近接点171与第二远接点172,且分别电连接第二近接点171与第二远接点172。

68.更具体地,第二导电垫160的轮廓线条呈弓形面,包含一圆弧线161与一弦线162。弦线162面向第二近接点171与第二远接点172。第二导电垫160相较于一圆形轮廓具有一第

二内缩区域163。第二内缩区域163容纳至少部分的第二近接点171与第二远接点172。

69.同理,因为第二差动信号线220的末端(残根)过长时,将产生差动信号流失的风险,如此,在本实施例中,将第二导电垫160从原本环状进行切边,使得尽可能接近第二近接点171与第二远接点172,甚至进入切边后的第二内缩区域163内,以缩短第二导线173的长度,进而缩短第二差动信号线220、第二低阻抗短路元件320与第二导线173的总长度。

70.最后,上述所揭露的各实施例中,并非用以限定本实用新型,任何熟悉此技艺者,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,皆可被保护于本实用新型中。因此本实用新型的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1