一种显示基板、显示装置的制作方法

1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示基板、显示装置。

背景技术:

2.当用户手指在oled(organic light-emitting diode,有机发光二极管)触摸屏上连续滑动一段时间后,与手指接触的屏幕表面会产生大量静电电荷。oled触摸屏包括绝缘层;该绝缘层包含大量的有机聚合分子,使得静电电荷发生聚集并产生极化反应,进而导致部分电荷传导至驱动背板中,最终导致驱动背板的薄膜晶体管(tft)特性发生偏移,屏幕边缘出现发绿的现象,从而降低了显示效果。

技术实现要素:

3.本技术的实施例提供一种显示基板、显示装置,该显示装置能够改善因静电电荷导致的屏幕发绿的问题,进而提高显示效果。

4.为达到上述目的,本技术的实施例采用如下技术方案:

5.一方面,提供了一种显示基板,包括:显示区和与所述显示区相连的非显示区,所述非显示区包括边缘区和第一堤坝区,所述第一堤坝区位于所述显示区与所述边缘区之间;

6.所述显示基板还包括:

7.衬底;

8.设置在所述衬底上的防静电层;所述防静电层至少位于所述边缘区;

9.设置在所述衬底上的驱动单元和触控单元;其中,所述驱动单元位于所述显示区,所述触控单元位于所述显示区和所述非显示区、且覆盖所述驱动单元;

10.其中,所述防静电层和所述触控单元同层设置,或者,所述防静电层设置在所述触控单元远离所述衬底的一侧。

11.可选的,所述触控单元包括依次叠层设置在所述驱动单元之上的第一触控层、第一绝缘层、第二触控层和第二绝缘层;所述第一触控层和所述第二触控层均位于所述显示区,所述第一绝缘层和所述第二绝缘层位于所述显示区和所述非显示区;

12.其中,所述第一触控层和所述第二触控层两者中的一个为金属网格电极层,另一个为桥接金属层。

13.可选的,在所述防静电层和所述触控单元同层设置的情况下,所述防静电层和所述第一触控层同层设置;

14.或者,在所述防静电层和所述触控单元同层设置的情况下,所述防静电层和所述第二触控层同层设置。

15.可选的,所述第二绝缘层覆盖所述第一绝缘层、且所述第二绝缘层的边界相较所述第一绝缘层的边界远离所述第一堤坝区;

16.位于所述非显示区的所述第二绝缘层设置在所述防静电层远离所述衬底的一侧。

17.可选的,所述防静电层在所述衬底上的正投影与所述第二绝缘层在所述衬底上的正投影部分交叠;

18.或者,所述防静电层在所述衬底上的正投影位于所述第二绝缘层在所述衬底上的正投影以内。

19.可选的,在所述防静电层设置在所述触控单元远离所述衬底的一侧的情况下,位于所述非显示区的所述第二绝缘层设置在所述防静电层靠近所述衬底的一侧。

20.可选的,所述第一堤坝区环绕所述显示区设置,所述边缘区环绕所述第一堤坝区设置。

21.可选的,所述边缘区包括切割过渡区、裂纹堤坝区和驱动电路区;所述裂纹堤坝区围绕所述第一堤坝区设置、且在所述驱动电路区断开;所述切割过渡区围绕所述裂纹堤坝区和所述驱动电路区设置;

22.所述裂纹堤坝区包括至少一个凹槽,所述凹槽围绕所述第一堤坝区设置、且在所述驱动电路区断开;所述防静电层至少覆盖部分所述凹槽。

23.可选的,所述显示基板还包括:依次叠层设置的缓冲层、栅绝缘层和层间介质层;所述层间介质层、所述栅绝缘层和所述缓冲层三者均位于所述显示区、所述第一堤坝区和所述裂纹堤坝区;

24.所述凹槽至少贯通所述层间介质层位于所述裂纹堤坝区的部分。

25.可选的,所述显示基板还包括:第一平坦部和第一凸起,所述第一平坦部位于所述切割过渡区和裂纹堤坝区;所述第一凸起位于所述裂纹堤坝区,围绕所述第一堤坝区设置、且在所述驱动电路区断开;

26.所述第一平坦部覆盖所有所述凹槽,所述第一凸起设置在所述第一平坦部远离所述衬底的一侧,所述防静电层覆盖所述第一凸起。

27.可选的,所述层间介质层、所述栅绝缘层和所述缓冲层三者形成的整体中靠近所述切割过渡区的边缘具有至少一个台阶;所述第一平坦部覆盖所有所述台阶。

28.可选的,所述边缘区还包括裂纹检测区,所述裂纹检测区位于所述第一堤坝区和所述裂纹堤坝区之间;

29.所述裂纹检测区包括多条裂纹检测线,所述防静电层覆盖所有所述裂纹检测线和所有所述凹槽。

30.可选的,所述防静电层还位于所述第一堤坝区;

31.所述非显示区还包括布线区,所述布线区位于所述第一堤坝区和所述显示区之间;

32.所述显示基板还包括:电源信号线,所述电源信号线位于所述布线区和所述第一堤坝区;所述电源信号线与所述防静电层沿垂直于所述衬底的方向部分交叠。

33.可选的,所述层间介质层、所述栅绝缘层和所述缓冲层三者均还位于所述布线区和所述裂纹检测区;

34.所述第一堤坝区至少包括一个第一堤坝,所述第一堤坝设置在所述层间介质层远离所述衬底的一侧;所述第一堤坝包括依次设置的第二凸起、第二平坦部和第三平坦部;所述第二平坦部包覆所述第二凸起,所述第三平坦部包覆所述第二平坦部;

35.其中,所述第二凸起和所述第一平坦部同层设置,所述第二平坦部和所述第一凸

起同层设置。

36.可选的,所述第一堤坝区还包括跳线和第三凸起,所述第三凸起设置在最靠近所述切割过渡区的所述第一堤坝中靠近所述裂纹堤坝区的一侧,所述跳线设置在所述层间介质层远离所述衬底的一侧,所述第三凸起包覆所述跳线,所述第三凸起、所述第二凸起和所述第一平坦部三者同层设置。

37.可选的,所述电源信号线至少包括第一电源线,所述第一电源线设置在在所述层间介质层远离所述衬底的一侧;所述第一堤坝设置在所述第一电源线远离所述衬底的一侧;

38.所述第一电源线与所述跳线同层设置、且相互断开,所述第三凸起还包覆所述第一电源线靠近所述切割过渡区的边缘;

39.所述第一电源线与所述防静电层沿垂直于所述衬底的方向部分交叠。

40.可选的,所述电源信号线还包括第二电源线和第三电源线;所述第三电源线设置在所述第二电源线远离所述衬底的一侧;

41.所述第二电源线靠近所述切割过渡区的边缘设置在最靠近所述切割过渡区的所述第一堤坝中的所述第二凸起和所述第二平坦部之间,所述第三电源线靠近所述切割过渡区的边缘设置在最靠近所述切割过渡区的所述第一堤坝中的所述第二平坦部和所述第三平坦部之间。

42.可选的,所述显示基板还包括阵列排布的多个发光单元;所述发光单元位于所述显示区、且设置在所述驱动单元和所述触控单元之间;

43.所述发光单元包括第一电极、发光功能层和第二电极;所述第二电极设置在所述发光功能层远离所述驱动单元的一侧;

44.所述驱动单元包括阵列排布的多个晶体管、第一平坦膜、多个转接电极和第二平坦膜,其中,所述第一平坦膜覆盖所述晶体管,所述转接电极设置在所述第一平坦膜和所述第二平坦膜之间、且与所述晶体管电连接;所述第一电极设置在所述第二平坦膜远离所述衬底的一侧、且与所述转接电极电连接;

45.其中,所述第一电源线与所述晶体管的源漏极同层设置;所述第二电源线与所述转接电极同层设置;所述第三电源线与所述第一电极同层设置;所述第一平坦膜、所述第一平坦部、所述第二凸起和所述第三凸起四者同层设置;所述第二平坦膜、所述第二平坦部和所述第一凸起三者同层设置。

46.可选的,所述边缘区包括开孔区和过渡区;所述过渡区环绕所述开孔区设置,所述第一堤坝区环绕所述过渡区设置;

47.其中,所述防静电层至少位于所述过渡区。

48.可选的,所述过渡区包括至少一个第二堤坝,所述第二堤坝设置在所述防静电层靠近所述衬底的一侧、且与所述防静电层沿垂直于所述衬底的方向至少部分交叠。

49.可选的,所述第一堤坝区包括至少一个第三堤坝,所述第三堤坝与所述第二堤坝同层设置;

50.其中,所述防静电层与所述第三堤坝沿垂直于所述衬底的方向不交叠。

51.可选的,所述过渡区还包括阻隔墙,所述阻隔墙位于所述第二堤坝和所述第三堤坝之间、且环绕所述第二堤坝设置。

52.可选的,所述非显示区还包括隔离区,所述隔离区位于所述第一堤坝区和所述显示区之间、且环绕所述第一堤坝区设置;

53.所述隔离区包括隔离柱,所述隔离柱环绕所述第一堤坝区设置。

54.可选的,所述非显示区还包括走线区,所述走线区位于所述隔离区和所述显示区之间、且环绕所述隔离区设置;

55.所述走线区包括多条走线,所述走线区的走线与所述显示区对应的走线电连接。

56.可选的,所述显示基板还包括:依次叠层设置的缓冲层、栅绝缘层和层间介质层;所述层间介质层、所述栅绝缘层和所述缓冲层三者均位于所述显示区、所述走线区、所述隔离区、所述第一堤坝区和所述过渡区;

57.所述第二堤坝、所述第三堤坝和所述隔离柱均设置在所述层间介质层远离所述衬底的一侧。

58.可选的,所述显示基板还包括封装单元和阵列排布的多个发光单元;所述封装单元覆盖所述发光单元、且设置在所述发光单元和所述触控单元之间;所述封装单元位于所述非显示区和所述显示区,所述发光单元位于所述显示区;

59.其中,所述封装层包括依次层叠设置的第一无机封装层、有机封装层和第二无机封装层;所述第一无机封装层和所述第二无机封装层被配置为封装所述第一堤坝区和所述发光单元;所述有机封装层被配置为封装所述发光单元,并在所述第一堤坝区断开。

60.另一方面,本技术的实施例还提供了一种显示装置,包括上述的显示基板。

61.可选的,所述显示装置还包括封装基板,所述封装基板和所述显示基板通过粘结层固定在一起。

62.本技术实施例提供的显示基板中,通过设置防静电层对手指在屏幕表面摩擦产生的静电电荷进行阻挡和释放,从而大幅减少经非显示区传导到驱动单元的电荷,进而大幅降低驱动单元的晶体管发生特性偏移的概率,最终能够改善边缘区发绿的问题,提高了显示效果。

63.上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。

附图说明

64.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

65.图1为本技术实施例提供的一种显示装置的结构示意图;

66.图2a和图2b为本技术实施例提供的两种显示基板的俯视图;

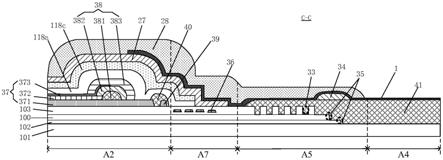

67.图3和图4为沿图2b中ee方向的两种截面图;

68.图5和图6为本技术实施例提供的两种触控单元和防静电层的结构示意图;

69.图7为本技术实施例提供的一种触控单元的结构示意图;

70.图8-12为本技术实施例提供的多种第一绝缘层、第二绝缘层和防静电层三者的位

置关系示意图;

71.图13a、图14-16为图2a沿cc方向的多种截面示意图;

72.图13b为图13a在切割前的俯视图;

73.图17为本技术实施例提供的一种驱动电路图;

74.图18为本技术实施例提供的一种驱动信号线的分布图;

75.图19为本技术实施例提供的一种布线区和第一堤坝区的结构示意图;

76.图20和图21为沿图2a中aa方向的两种截面图;

77.图22-25为沿图2a中bb方向的多种截面图;

78.图26为本技术实施例提供的一种阻隔墙的结构示意图;

79.图27为本技术实施例提供的一种隔离柱的结构示意图。

具体实施方式

80.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

81.在本技术的实施例中,采用“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,仅为了清楚描述本技术实施例的技术方案,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。

82.在本技术的实施例中,“多个”的含义是两个或两个以上,“至少一个”的含义是一个或一个以上,除非另有明确具体的限定。

83.在本技术的实施例中,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

84.参考图1所示,当用户手指在oled触摸屏上连续滑动一段时间后,与手指接触的屏幕表面会产生大量静电电荷11。由于玻璃盖板12、oca(optically clear adhesive,光学胶)层13和pol(polarize,偏光片)14层包含大量的有机聚合分子,使得静电电荷发生聚集并产生极化反应,进而导致电荷沿图1所示的方向(采用带箭头的虚线表示)依次经过触控层15、第二cvd层16、ijp(ink jet printing,喷墨打印)层17、第一cvd层18,向驱动背板11传导。当电荷11沿图1所示方向传导至ctd层19时,一部分电荷通过ctd层释放;另一部分电荷从ctd层19的边缘传导至驱动背板10中,最终导致驱动背板10的薄膜晶体管(tft)20特性发生偏移,屏幕边缘出现发绿现象,从而降低了显示效果。图1中,有机发光层(el)层标记为21。

85.基于上述,本技术实施例提供了一种显示基板,包括:显示区和与显示区相连的非显示区,非显示区包括边缘区和第一堤坝区,第一堤坝区位于显示区与边缘区之间。

86.上述显示区是指用于实现显示的区域,非显示区一般用于设置驱动走线、驱动电路,例如:goa(gate driver on array,阵列基板行驱动)驱动电路或者用于设置屏内摄像头、听筒或扬声器等。该非显示区可以仅包括一块区域,示例的,该非显示区可以仅包括如图2a所示的a0区,a0区包括边缘区a3区和第一堤坝区a2区,第一堤坝区a2区环绕显示区a1

设置,边缘区a3区环绕第一堤坝区a2设置。或者,上述非显示区还可以仅包括如图2a所示的b0区,b0区包括边缘区b6区和第一堤坝区b2区,边缘区b6区包括开孔区b1区和过渡区b3区,过渡区b3区环绕开孔区b1区设置,第一堤坝区b2区环绕过渡区b3区设置。当然,上述非显示区还可以同时包括两块独立的区域,示例的,该非显示区可以同时包括如图2a所示的a0区和b0区;本技术对此不做限定。需要说明的是,为了便于后续清楚说明,可以将a0区称为第一非显示区,将b0区称为第二非显示区。

87.上述第一堤坝区可以包括至少一个堤坝(又称dam),用于解决采用喷墨打印形成有机封装层时,墨水溢出导致的水氧入侵问题。该堤坝的数量不做限定。图2a中,以第一非显示区a0区内第一堤坝区a2区包括两个堤坝(图2a分别标记为38a和38)为例进行绘示。该堤坝可以如图2a所示围绕显示区一圈设置,或者,也可以围绕显示区的部分设置;这里不做限定,为了实现更好的封装效果,优选前者。该堤坝可以包括一层或者多层结构,这里不做限定。

88.结合图2b、图3和图4所示,显示基板还包括:

89.衬底101;该衬底的材料不做限定,示例的,其可以是玻璃等刚性材料,或者,还可以是pi(聚酰亚胺)等柔性材料。

90.设置在衬底101上的防静电层1;防静电层1至少位于边缘区(图3和图4中第一非显示区a0内的a3区)。

91.设置在衬底101上的驱动单元3和触控单元2;其中,驱动单元3位于显示区a1,触控单元2位于显示区a1和非显示区(图3和图4中第一非显示区a0)、且覆盖驱动单元3。

92.其中,参考图4所示,防静电层1和触控单元2同层设置,或者,参考图3所示,防静电层1设置在触控单元2远离衬底101的一侧。

93.需要说明的是,图3和图4以防静电层1设置在第一非显示区a0的边缘区a3区为例进行绘示。该防静电层1可以如图2b所示为环状金属层,该环状的形状可以是圆环、矩形环、或者不规则环状,这里不做限定。该防静电层的材料可以包括金属或者金属氧化物。示例的,防静电层的材料可以包括银、钼、铝或者钛等金属,或者,还可以包括ito(indium tin oxide,氧化铟锡)等金属氧化物。

94.参考图3和图4所示,该显示基板还可以包括阵列排布的多个发光单元1d;发光单元1d位于显示区a1、且设置在驱动单元3和触控单元2之间。上述驱动单元可以包括多个驱动电路,各驱动电路用于向对应的发光单元提供驱动电流,以使得发光单元发光。参考图3和图4所示,该驱动电路可以包括至少一个晶体管22,该晶体管可以是多晶硅晶体管,例如:ltps(low temperature poly-silicon,低温多晶硅)晶体管等;或者氧化物晶体管,例如:igzo(indiumgallium zinc oxide,铟镓锌氧化物)晶体管等,这里不做限定。

95.上述触控单元的结构不做限定,示例的,该触控单元可以采用互容式触控结构,或者自容式触控结构。互容式触控结构或者自容式触控结构可以根据相关技术获得,这里不再详细说明。

96.上述同层设置是指采用一次构图工艺制作。一次构图工艺是指经过一次曝光形成所需要的层结构工艺。一次构图工艺包括掩膜、曝光、显影、刻蚀和剥离等工艺。

97.上述防静电层可以与触控单元同层设置,这样,在形成触控单元的同时形成防静电层,能够减少构图工艺次数,降低成本;或者,该防静电层还可以设置在触控单元远离衬

底的一侧,即可以先形成触控单元,然后再形成防静电层,这样可以避免触控单元的边缘膜层发生凸起,进而防止其剥落(peeling),提高显示基板的性能。

98.本技术实施例提供的显示基板中,通过设置防静电层对手指在屏幕表面摩擦产生的静电电荷进行阻挡和释放,从而大幅减少经非显示区传导到驱动单元的电荷,进而大幅降低驱动单元的晶体管发生特性偏移的概率,最终能够改善边缘区发绿的问题,提高了显示效果。以图3和图4所示结构为例进行具体说明,参考图3和图4所示,手指在屏幕表面摩擦产生的静电电荷11传导到防静电层1时,防静电层1能够起到阻挡和释放电荷的作用,从而大幅减少经非显示区传导到驱动单元的电荷,进而大幅降低驱动单元的晶体管发生特性偏移的概率,最终提高显示效果。

99.在一个或者多个实施例中,参考图5和图6所示,触控单元2包括依次叠层设置在驱动单元之上的第一触控层25、第一绝缘层26、第二触控层27和第二绝缘层28;第一触控层25和第二触控层27均位于显示区,第一绝缘层26和第二绝缘层28位于显示区和非显示区;其中,第一触控层和第二触控层两者中的一个为金属网格电极层,另一个为桥接金属层。

100.上述第一触控层可以为金属网格电极层,同时,第二触控层可以为桥接金属层;或者,上述第一触控层可以为桥接金属层,同时,第二触控层可以为金属网格电极层。为了获得较好地触控效果,可以选择后者。

101.参考图7所示,金属网格电极层24可以包括驱动电极(tx电极)241和感应电极(rx电极)242,每一列驱动电极241直接相连,并通过tx线与触控驱动单元23电连接;每一行感应电极242通过贯穿第一绝缘层的过孔与桥接金属层电连接,并通过rx线与触控驱动单元23电连接。其中,金属网格电极层24可以位于显示区,tx线、rx线、触控驱动单元可以位于非显示区。该触控单元的结构属于fmloc(flexible multi-layer on cell,柔性多层结构)触控结构,该触控结构可以减小屏幕厚度,进而有利于折叠;同时没有贴合公差,可减小边框宽度;另外,还可以减少crack(裂纹)风险。

102.上述第一绝缘层和第二绝缘层的材料可以是氮化硅、氧化硅或者氮氧化硅的任一种。

103.为了更好地形成第一触控层,上述触控单元还可以包括如图5和图6所示的隔离层29,该隔离层29设置在第一触控层25远离第一绝缘层26的一侧。

104.可选的,为了简化工艺,降低制作难度,在防静电层和触控单元同层设置的情况下,参考图6所示,防静电层1和第一触控层25同层设置,即通过一次构图工艺能够同时形成防静电层和第一触控层。

105.或者,在防静电层和触控单元同层设置的情况下,参考图5所示,防静电层1和第二触控层27同层设置,即通过一次构图工艺能够同时形成防静电层和第二触控层。

106.进一步可选的,参考图8-11所示,第二绝缘层28覆盖第一绝缘层27、且第二绝缘层28的边界相较第一绝缘层27的边界远离第一堤坝区;位于非显示区的第二绝缘层28设置在防静电层1远离衬底101的一侧。

107.可选的,参考图8、图9、图11所示,防静电层1在衬底101上的正投影s1与第二绝缘层28在衬底101上的正投影s2部分交叠;或者,参考图10所示,防静电层1在衬底101上的正投影s1位于第二绝缘层28在衬底101上的正投影s2以内。

108.上述防静电层远离显示区的边缘与边缘区远离显示区一侧的边缘之间的距离不

做限定。示例的,参考图8、图10、图11所示,防静电层远离显示区的边缘与边缘区远离显示区一侧的边缘之间可以存在一定距离d,该距离的大小不做限定,例如:图8和图11中的d可以为50μm,图10中的d可以为80μm;或者,参考图9所示,防静电层远离显示区的边缘与边缘区远离显示区一侧的边缘大致重合。这里大致重合包括重合以及在工艺误差范围内的重合。

109.图9所示结构中,防静电层的设置面积较大,能够更迅速、更好地吸收和释放静电电荷。

110.可选的,在防静电层设置在触控单元远离衬底的一侧的情况下,参考图12所示,位于非显示区的第二绝缘层28设置在防静电层1靠近衬底101的一侧。

111.需要说明的是,图7-12仅着重体现了第一绝缘层、第二绝缘层和防静电层三者的位置关系,其他结构并未体现。

112.下面具体说明防静电层设置在第一非显示区a0区时的结构。

113.在一个或者多个实施例中,参考图2a所示,在第一非显示区a0区内,第一堤坝区a2区环绕显示区a1区设置,边缘区a3区环绕第一堤坝区a2区设置。

114.参考图2a所示,在第一非显示区a0区内,边缘区a3区包括切割过渡区a4区、裂纹堤坝区a5区和驱动电路区a6区;裂纹堤坝区a5区围绕第一堤坝区a2区设置、且在驱动电路区a6区断开;切割过渡区a4区围绕裂纹堤坝区a5区和驱动电路区a6区设置。

115.结合图2a和图13a、图14-16,裂纹堤坝区a5包括至少一个凹槽33,凹槽33围绕第一堤坝区a2区设置、且在驱动电路区a6区断开;防静电层1至少覆盖部分凹槽。

116.上述凹槽的数量不做限定,图13a、图14-16以连续间隔设置的5个凹槽为例进行绘示。该凹槽能够减小并分散切割时产生的应力,从而降低切割时产生的裂纹(crack)风险,因此该凹槽还可称为crack dam。该凹槽沿垂直于衬底方向的深度不做限定,可以根据实际情况确定。

117.需要说明的是,若该驱动电路区a6区采用pad bending结构(即将pad区弯折至基板的非显示面),则该凹槽的断开位置对应弯折区上的引线区(fanout区);若该驱动电路区a6区采用非pad bending结构,则该凹槽的断开位置对应pad区(绑定区)。

118.可选的,参考图13a、图14-16所示,显示基板还包括:依次叠层设置的缓冲层102、栅绝缘层100和层间介质层103;层间介质层103、栅绝缘层100和缓冲层102三者均位于显示区、第一堤坝区和裂纹堤坝区;凹槽33至少贯通层间介质层103位于裂纹堤坝区a5区的部分。

119.需要说明的是,凹槽33可以如图13a、图14-16所示仅贯通层间介质层103位于裂纹堤坝区a5区的部分;或者,凹槽还可以贯通层间介质层和栅绝缘层两者位于裂纹堤坝区的部分;或者,凹槽还可以贯通层间介质层、栅绝缘层和缓冲层三者位于裂纹堤坝区的部分,这里不做限定。

120.另外,显示基板还可以包括:位于衬底和缓冲层之间的隔离层,该隔离层位于显示区、第一堤坝区和裂纹堤坝区;上述凹槽还可以贯通层间介质层、栅绝缘层、缓冲层和隔离层四者位于裂纹堤坝区的部分。

121.可选的,参考图13a、图14-16所示,显示基板还包括:第一平坦部41和第一凸起34,第一平坦部41位于切割过渡区a4区和裂纹堤坝区a5区;参考图2a所示,第一凸起34位于裂

纹堤坝区a5区,围绕第一堤坝区a2区设置、且在驱动电路区a6断开。

122.参考图13a、图14-16所示,第一平坦部41覆盖所有凹槽33,第一凸起34设置在第一平坦部41远离衬底101的一侧,防静电层1覆盖第一凸起34。

123.需要说明的是,若该驱动电路区a6区采用pad bending结构(即将pad区弯折至基板的非显示面),则该第一凸起的断开位置对应弯折区上的引线区(fanout区);若该驱动电路区a6区采用非pad bending结构,则该第一凸起的断开位置对应pad区(绑定区)。

124.上述第一平坦部覆盖所有凹槽,将凹槽填满,能够进一步降低切割时产生的裂纹(crack)风险,同时有利于防静电层的沉积。

125.参考图13a、图14-16所示,层间介质层103、栅绝缘层100和缓冲层102三者形成的整体中靠近切割过渡区a4区的边缘具有至少一个台阶35;第一平坦部41覆盖所有台阶35。

126.上述层间介质层、栅绝缘层和缓冲层三者多采用无机材料制作,采用干刻工艺图案化时,容易产生残留形成上述台阶,上述第一平坦部覆盖所有台阶,可以起到更好的保护作用。

127.可选的,参考图13a、图14-16所示,边缘区还包括裂纹检测区a7区,裂纹检测区a7区位于第一堤坝区a2区和裂纹堤坝区a5区之间;参考图13a、图14-15所示,裂纹检测区a7区包括多条裂纹检测线36,防静电层1覆盖所有裂纹检测线36和所有凹槽33。

128.上述裂纹检测线的数量不做限定,图13a、图14-16以4条为例进行绘示。

129.上述裂纹检测区主要用于进行裂纹检测,以提高产品良率,降低生产成本。

130.需要说明的是,参考图16所示,防静电层1还可以仅覆盖部分凹槽33,并没有覆盖裂纹检测线36。

131.可选的,参考图13a、图14-15所示,防静电层1还位于第一堤坝区a2区;参考图2a所示,非显示区还包括布线区a8区,布线区a8区位于第一堤坝区a2区和显示区a1区之间。

132.参考图13a、图14-15所示,显示基板还包括:电源信号线37,电源信号线37位于布线区a8区和第一堤坝区a2区;参考图13a、图14-15所示,电源信号线37与防静电层1沿垂直于衬底101的方向部分交叠;那么,手指在屏幕表面摩擦产生的静电电荷可以分别通过电源信号线和防静电层吸收和释放,而电源信号线与防静电层沿垂直于衬底的方向部分交叠,可以更进一步确保吸收和释放静电电荷的效果。

133.需要说明的是,参考图16所示,若防静电层1仅位于切割过渡区a4区和裂纹堤坝区a5区,则防静电层1与电源信号线37沿垂直于衬底101的方向不交叠。

134.上述布线区a8区可以用于设置电源信号线elvss等信号线。该显示基板可以采用如图17所示的7t1c的驱动电路(该电路的驱动原理可以参考相关技术获得,此处不再赘述),该驱动电路包括t1-t7共7个薄膜晶体管、电容c1和oled发光二极管;除驱动晶体管t3外,其余各管均受不同的驱动信号控制,例如:elvss电源信号、vdata信号、gate信号、em信号、vinit信号、elvdd信号、reset信号;而这些驱动信号均由对应的驱动信号线提供。elvss电源信号线、vinit信号线等可以参考图18所示进行设置,其中,elvss电源信号线可以通过过孔与位于显示区的阴极电连接,阴极在显示区一般是整层设置。这里对于elvss电源信号线包括的层数不做限定,示例的,可以包括两层(属于单sd结构);或者三层(属于双sd结构),例如图13a、图14-15所示的第一电源线371、第二电源线372和第三电源线373,其中,第三电源线373可以与位于显示区的第一电极(用作阳极)同层设置,用于防止下方电路受到

光或静电干扰;第一电源线371可以与位于显示区的晶体管的源漏极同层设置;第二电源线372可以与位于显示区的转接电极同层设置。

135.可选的,参考图13a、图14-16所示,层间介质层103、栅绝缘层100和缓冲层102三者均还位于布线区(图13a、图14-16未体现)和裂纹检测区a7区。

136.第一堤坝区a2区至少包括一个第一堤坝38,第一堤坝38设置在层间介质层103远离衬底101的一侧;第一堤坝38包括依次设置的第二凸起381、第二平坦部382和第三平坦部383;第二平坦部382包覆第二凸起381,第三平坦部383包覆第二平坦部382;

137.其中,第二凸起381和第一平坦部41同层设置,第二平坦部382和第一凸起34同层设置。

138.这里对于第一堤坝的数量不做限定,示例的,为了提高防墨水溢出的效果,可以采用两个第一堤坝。两个第一堤坝的结构可以参考图19所示,该基板包括两个第一堤坝,分别标记为38a和38,其中,靠近布线区a8的第一堤坝38a沿垂直于衬底101的方向的高度低于远离布线区a8的第一堤坝38沿垂直于衬底101的方向的高度。靠近布线区a8的第一堤坝38a阻挡住有机封装层118b。

139.可选的,参考图13a、图14-16所示,第一堤坝区a7区还包括跳线39和第三凸起40,第三凸起40设置在最靠近切割过渡区a4区的第一堤坝38中靠近裂纹堤坝区a5区的一侧,跳线39设置在层间介质层103远离衬底101的一侧,第三凸起40包覆跳线39,第三凸起40、第二凸起381和第一平坦部41三者同层设置。

140.上述跳线可以释放静电,减小静电对各信号线的影响

141.可选的,参考图13a、图14-16所示,电源信号线37至少包括第一电源线371,第一电源线371设置在在层间介质层103远离衬底101的一侧;第一堤坝38设置在第一电源线371远离衬底101的一侧。第一电源线371与跳线39同层设置、且相互断开,第三凸起40还包覆第一电源线371靠近切割过渡区a4区的边缘。

142.参考图13a、图13b、图14、图15所示,第一电源线371与防静电层1沿垂直于衬底101的方向部分交叠。图13b沿切割线切割后可以形成图13a所示结构,图13b为基板的一种俯视图。参考图13b所示,防静电层1沿c1c2方向超出切割线50μm,那么在切割完成后,防静电层与边缘区的边缘大致重合,切割后的防静电层沿c1c2方向的宽度为335μm,第一电源线371与防静电层1沿垂直于衬底的方向交叠的部分的宽度为5μm。当然,防静电层沿c1c2方向的宽度、防静电层与第一电源线交叠部分沿c1c2方向的宽度可以根据实际设计情况选择,这里仅以上述宽度值为例进行说明。这里仅以图13a对应的未切割前的结构对第一电源线与防静电层的相对位置关系进行说明,图14-16的情况与此类似,这里不再赘述。

143.上述第一电源线可以与位于显示区的晶体管的源漏极同层设置。上述第一电源线和防静电层可以同时对静电电荷起到吸收和释放的作用,进一步减轻静电电荷的不良影响。

144.可选的,参考图13a、图13b、图14-16所示,电源信号线37还包括第二电源线372和第三电源线373;第三电源线373设置在第二电源线372远离衬底101的一侧。

145.第二电源线372靠近切割过渡区a4区的边缘设置在最靠近切割过渡区a4区的第一堤坝38中的第二凸起381和第二平坦部382之间,第三电源线373靠近切割过渡区a4区的边缘设置在最靠近切割过渡区a4区的第一堤坝38中的第二平坦部382和第三平坦部383之间。

146.图13a、图14-16中,电源信号线37包括第一电源线371、第二电源线372和第三电源线373,属于双sd结构;其中,第三电源线373可以与位于显示区的第一电极(用作阳极)同层设置,用于防止下方电路受到光或静电干扰;第一电源线371可以与位于显示区的晶体管的源漏极同层设置;第二电源线372可以与位于显示区的转接电极同层设置。电源信号线可以通过过孔与位于显示区的阴极电连接。

147.在一个或者多个实施例中,参考图3和图4所示,该显示基板还可以包括阵列排布的多个发光单元1d;发光单元1d位于显示区a1、且设置在驱动单元3和触控单元2之间。

148.参考图20和图21所示,发光单元1d包括第一电极112、发光功能层114a和第二电极115;第二电极115设置在发光功能层114a远离驱动单元的一侧。

149.参考图21所示,驱动单元包括阵列排布的多个晶体管t、多个转接电极133和平坦层116,其中,平坦层116包括第一平坦膜116a和第二平坦膜116b,第一平坦膜116a覆盖晶体管t,转接电极133设置在第一平坦膜116a和第二平坦膜116b之间、且与晶体管t电连接;第一电极112设置在第二平坦膜116b远离衬底101的一侧、且与转接电极133电连接。

150.其中,第一电源线与晶体管的源漏极同层设置;第二电源线与转接电极同层设置;第三电源线与第一电极同层设置;第一平坦膜、第一平坦部、第二凸起和第三凸起四者同层设置;第二平坦膜、第二平坦部和第一凸起三者同层设置。

151.图20和图21中,晶体管t包括第一极110、第二极111、控制极106和有源层104,其中,第一极110、第二极111两者中任一用作源极,则另一用作漏极,控制极106可以用作栅极。这里对于晶体管的类型不做限定,可以是顶栅型薄膜晶体管,也可以是底栅型薄膜晶体管。根据三电极的位置关系可将晶体管分为两类。一类是栅极位于源极和漏极的下面,这类称之为底栅型晶体管;一类是栅极位于源极和漏极的上面,这类称之为顶栅型晶体管。图20和图21以顶栅型为例进行绘示。这里对于有源层的材料也不做限定,其可以是氧化物半导体材料,例如:igzo(indiumgalliumzinc oxide,铟镓锌氧化物)、itzo(indiumtin zinc oxide,铟锡锌氧化物)、izo(indium zinc oxide,氧化铟锌)等等;还可以是ltps(low temperature poly-silicon,低温多晶硅);当然,还可以是单晶硅等材料。

152.参考图20和图21所示,该基板还可以包括第一栅绝缘子层105、第二栅绝缘子层108、层间介质层103、钝化层134和电容单元。其中,该电容单元可包括第一极板130和第二极板131,第一极板130与栅极106同层设置,第二极板131位于第二栅绝缘层108与层间介质层103之间,并与第一极板130相对设置。

153.需要说明的是,若不设置电容单元,则只需要设置一层栅绝缘子层即可。上述第一栅绝缘子层、第二栅绝缘子层还可设置在非显示区,形成栅绝缘层。

154.上述栅极和第一极板、第二极板的材料可以包括金属材料或者合金材料,例如包括钼、铝或者钛等。第一极和第二极的材料可以包括金属材料或者合金材料,例如由钼、铝或者钛等形成的金属单层或多层结构,示例的,该多层结构为多金属层叠层,例如钛、铝、钛三层金属叠层(al/ti/al)等。上述平坦层通常采用有机材料制作而成,例如:光刻胶、丙烯酸基聚合物或者硅基聚合物等材料。

155.上述第一电极可用作阳极,此阳极可采用ito(氧化铟锡)、氧化铟锌(izo)、或者氧化锌(zno)等材料制作;参考图20和图21所示,该基板还包括像素界定部113,像素界定部113设置在平坦层116远离衬底101的一侧,该像素界定部113可采用有机材料制作,例如:光

刻胶等有机材料,且像素界定部113中位于显示区a1的部分具有露出第一电极112的像素开口;发光功能层114a位于像素开口内并形成在第一电极112上,该发光功能层可包括小分子有机材料或聚合物分子有机材料,或者还可以为荧光发光材料或磷光发光材料,其可以发红光、绿光或者蓝光等;并且,根据实际不同需要,在不同的示例中,发光功能层还可以进一步包括电子注入层、电子传输层、空穴注入层、空穴传输层等功能层;第二电极覆盖发光功能层;此第二电极115可用作阴极,其材料可为锂(li)、铝(al)、镁(mg)、银(ag)等金属材料。

156.需要说明的是,如图20和图21所示,第一电极112、发光功能层114a和第二电极115可构成一个发光单元1d。其中,此基板中位于显示区的部分可包括阵列排布的多个发光单元。此外,还需说明的是,各发光单元的第一电极相互独立,各发光单元的第二电极为一体结构,可整层设置。

157.在一个或者多个实施例中,参考图20和图21所示,像素界定部113远离衬底101的一侧还可设置支撑部132,该支撑部132可起到支撑保护膜层(图20和图21未示出)的作用,以避免保护膜层与第一电极112或其他走线接触而导致第一电极112或其他走线容易损坏的情况。需要说明的是,此保护膜层主要出现在半成品转移的过程中,以避免转移过程中半成品出现损坏的情况,具体地:在将制作完支撑部132的基板转移到蒸镀产线的过程中,可覆盖一层保护膜层,当需要进行发光材料的蒸镀时,而将保护膜层移除。

158.示例的,支撑部132的材料可与像素界定部113的材料相同,且支撑部132与像素界定部113可采用同一次构图工艺形成,但不限于此,支撑部132的材料也可与像素界定部113的材料不同,且支撑部132与像素界定部113也可采用不同构图工艺形成。

159.在一个或者多个实施例中,参考图20所示,第一电极112可通过平坦层116的过孔直接与第二极111电性连接。图3所示结构属于单sd结构,此时,位于非显示区的电源信号线可以包括两层结构,示例的,电源信号线可以包括两层电源线,一层电源线与晶体管的第一极、第二极(即源漏极)同层设置;另一层电源线与第一电极同层设置。

160.在一个或者多个实施例中,参考图21所示,第一电极112还可通过转接电极133与第二极111电性连接。当第一电极112通过转接电极133与第二极111电性连接时,该平坦层116可为双层结构,具体可包括依次形成的第一平坦膜116a及第二平坦膜116b,此外,在第一平坦化膜层116a与层间介质层103之间还可形成钝化层134,该钝化层134可由氧化硅、氮化硅或者氮氧化硅等材料形成;该钝化层134覆盖第一极110、第二极111,需要说明的是,在平坦层116为单层时,平坦层116与层间介质层103之间也可形成钝化层134;而转接电极133形成在第一平坦膜116a与第二平坦膜116b之间,并依次通过第一平坦膜116a及钝化层134上的过孔(例如金属过孔)与第二极111电性连接;而第一电极112可通过第二平坦膜116b上的过孔(例如金属过孔)与转接电极133电性连接,如图4所示。但不限于此,转接电极133也可形成在第一平坦膜116a与钝化层134之间。

161.图21所示结构属于双sd结构,此时,位于非显示区的电源信号线可以包括三层结构,示例的,电源信号线可以包括如图13a、图14-15所示的第一电源线371、第二电源线372和第三电源线373,第一电源线与晶体管的第一极、第二极(即源漏极)同层设置;第二电源线与转接电极同层设置;第三电源线与第一电极同层设置。结合图21和图13a、图14-16,第一平坦膜116a、第一平坦部41、第二凸起381和第三凸起40四者同层设置;第二平坦膜116b、第二平坦部382和第一凸起34三者同层设置,这样可以减少构图工艺次数,降低制作成本。

162.在一个或者多个实施例中,参考图3和图4所示,该显示基板还包括封装单元118和阵列排布的多个发光单元1d;封装单元118覆盖发光单元1d、且设置在发光单元1d和触控单元2之间;封装单元118位于非显示区和显示区,发光单元位于显示区。

163.参考图20和图21所示,封装层118包括依次层叠设置的第一无机封装层118a、有机封装层118b和第二无机封装层118c;结合图20、图21和图19所示,第一无机封装层118a和第二无机封装层118c被配置为封装第一堤坝区a2区和发光单元1d;有机封装层118b被配置为封装发光单元1d,并在第一堤坝区a2区断开。

164.上述第一无机封装层和第二无机封装层可以采用化学气相沉积工艺制作形成,但不限于此,或者,也可采用物理气相沉积工艺等形成。有机封装层可以采用喷墨打印工艺制作,但不限于此,或者,也可采用喷涂工艺等。在制作有机封装层的过程中,由于有机封装材料具有一定的流动性,因此,需要在第一堤坝区设置堤坝,以阻挡有机封装材料溢出,从而避免封装失效的问题。

165.下面具体说明防静电层设置在第二非显示区b0区时的结构。

166.在一个或者多个实施例中,参考图2a所示,在非显示区b0区内,边缘区b6包括开孔区b1区和过渡区b3区;过渡区b3区环绕开孔区b1区设置,第一堤坝区b2区环绕过渡区b3区设置;其中,参考图22-25所示,防静电层1至少位于过渡区b3区。

167.需要说明的是,本技术的显示基板中开孔区b1区在开孔处理后,用于组装摄像头、传感器、home键、听筒或扬声器等器件。对于本技术的显示基板,可以如图22和图24所示,开孔区b1区未进行开孔处理,在组装摄像头等器件前,再进行开口处理即可。或者,也可以如图23和图25所示,在开孔区b1区已进行了开孔处理,在此情况下,该显示基板可直接进行后续组装。

168.这里对开孔区的形状不做限定,其可以是跑道孔或者圆形孔等;在开孔处理后,得到的开孔可以包括但不限于如下形式:通孔、凹槽、开口等。另外,对于开孔区的数量也不做限定,示例的,该显示基板可以设置单孔或者双孔,图2a以单孔为例进行绘示。

169.上述防静电层至少位于过渡区包括:防静电层仅位于过渡区;或者,防静电层位于过渡区和第一堤坝区;或者,防静电层位于过渡区和开孔区;或者,防静电层位于过渡区、开孔区和第一堤坝区等,这里不做限定。图22-25以防静电层位于第一堤坝区的部分区域、以及过渡区和开孔区的全部区域为例进行绘示。

170.上述防静电层能够起到阻挡和释放静电电荷的作用,从而大幅减少经过渡区传导的电荷,进而降低驱动单元的晶体管发生特性偏移的概率,最终提高显示效果。

171.可选的,参考图24和图25所示,过渡区b3区包括至少一个第二堤坝1c,第二堤坝1c设置在防静电层1靠近衬底101的一侧、且与防静电层1沿垂直于衬底101的方向至少部分交叠。

172.上述第二堤坝与防静电层沿垂直于衬底的方向至少部分交叠包括:第二堤坝与防静电层沿垂直于衬底的方向部分交叠,此时,第二堤坝在衬底的正投影与防静电层在衬底的正投影部分交叠。或者,第二堤坝与防静电层沿垂直于衬底的方向全部交叠,此时,第二堤坝在衬底的正投影位于防静电层在衬底的正投影以内。图24和图25中,防静电层1位于过渡区b3区的全部区域,第二堤坝1c沿垂直于衬底101的方向与防静电层1全部交叠。

173.这里对于第二堤坝的具体数量不做限定,图24-25以一个第二堤坝为例进行绘示。

174.参考图24-25所示,上述第二堤坝1c可以包括依次叠层设置的第一保护部140、第一阻隔部141和第一隔垫部142。

175.在一个或者多个实施例中,结合图21和图24所示,上述第一保护部140可与前述显示区的第一电极112同层设置。由于第一导电薄膜覆盖位于过渡区b3区的层间介质层103,因此,在图案化形成第一电极112过程中,位于过渡区b3区的层间介质层103不会被此过程中的刻蚀液清洗,减少了过渡区b3区的层间介质层103被刻蚀液清洗的次数,从而可提高位于过渡区b3区的层间介质层103的粘附力。另外,在形成第一电极112的过程中,同时还可与形成第一保护部140,因此,该第一保护部140还可继续对位于过渡区1b3区的层间介质层103进行保护,避免后续图案化工艺的刻蚀液清洗位于过渡区b3区的层间介质层103。由于第一保护部140与第一电极112通过一次构图工艺形成,因此,还可减少加工步骤及掩膜板的使用,从而可降低成本。

176.在一个或者多个实施例中,结合图21和图24所示,第一保护部140可与平坦层116同层设置,由于平坦化薄膜覆盖位于过渡区b3区的层间介质层103,因此,在图案化形成平坦层116过程中,位于过渡区b3区的层间介质层103不会被此过程中的刻蚀液清洗,减少了过渡区b3区的层间介质层103被刻蚀液清洗的次数,从而可提高位于过渡区b3区的层间介质层103的粘附力。其中,由于在形成平坦层116的过程中,同时还形成有第一保护部140,因此,该第一保护部140还可继续对位于过渡区b3区的层间介质层103进行保护,避免后续图案化工艺的刻蚀液清洗位于过渡区b3区的层间介质层103。由于第一保护部140与平坦层116通过一次构图工艺形成,因此,还可减少加工步骤及掩膜板的使用,从而可降低成本。

177.在一个或者多个实施例中,结合图21和图24所示,上述第一阻隔部141可与前述显示区内的像素界定部113同层设置。因此,第一阻隔部141与像素界定部113的材料相同,也为有机材料;本实施例中,将第一保护部140与平坦层116同层设置,使得第一保护部140的材料与平坦层116的材料相同,也为有机材料,此第一保护部140的材料可与第一阻隔部141的材料相同,这样设计可提高第一保护部140与第一阻隔部141之间的结合力,保证第二封装坝1c的结构稳定性,避免第一阻隔部141从第一保护部140上脱落的情况,以进一步降低封装失效风险,提高封装良率,保证显示效果及产品使用寿命。

178.上述第一隔垫部可与前述显示区内的支撑部132同层设置,其可以增加第二堤坝1c沿垂直于衬底方向的厚度,该第一隔垫部可阻挡封装单元118中有机封装材料流向开孔区b1区,进一步提高了对封装单元中有机封装材料流动的限制,进一步提高了显示基板封装的可靠性。

179.当然,上述第二堤坝还可以包括两层结构,这里不做限定。具体可以根据实际情况确定。

180.本技术中,通过设置第二堤坝可以进一步提高阻隔效果,使得过渡区可以充分隔离开开孔区和显示区,防止水氧等杂质从开孔区进入显示区,并防止形成开孔区可能形成的裂纹扩展至显示区。

181.需要说明的是,在一个或者多个实施例中,为了节省空间,参考图22-23所示,在过渡区b3区不设置第二堤坝,可以依靠第一堤坝区的堤坝实现对有机封装材料的阻隔。

182.在一个或者多个实施例中,参考图22-25所示,第一堤坝区b2区包括至少一个第三堤坝,第三堤坝与第二堤坝同层设置;其中,防静电层1与第三堤坝沿垂直于衬底的方向不

交叠。

183.上述第三堤坝的数量不做限定,图22-25以第一堤坝区b2区包括两个第三堤坝为例进行绘示,两个第三堤坝分别标记为1b和1a。

184.参考图22-25所示,靠近第二堤坝1c的第三堤坝1b和远离第二堤坝1c的第三堤坝1a的结构与第二堤坝1c的结构相同、且同层设置,相应结构的有益效果也类似,这里不再赘述。具体的,靠近第二堤坝1c的第三堤坝1b包括依次叠层设置的第二保护部120、第二阻隔部121和第二隔垫部123;远离第二堤坝1c的第三堤坝1a包括依次叠层设置的第三保护部119、第三阻隔部117和第三隔垫部122。

185.上述第一保护部、第二保护部和第三保护部同层设置;上述第一阻隔部、第二阻隔部和第三阻隔部同层设置;上述第一隔垫部、第二隔垫部和第三隔垫部同层设置。

186.上述靠近第二堤坝1c的第三堤坝1b沿垂直于衬底方向的厚度可以大于远离第二堤坝1c的第三堤坝1a沿垂直于衬底方向的厚度,以更好地实现阻隔作用。示例的,第二保护部沿垂直于衬底方向的厚度可以大于第三保护部沿垂直于衬底方向的厚度,第二阻隔部和第三阻隔部分别沿垂直于衬底方向的厚度相同,第二隔垫部和第三隔垫部分别沿垂直于衬底方向的厚度相同,从而实现靠近第二堤坝1c的第三堤坝1b沿垂直于衬底方向的厚度大于远离第二堤坝1c的第三堤坝1a沿垂直于衬底方向的厚度。当然,还可以通过其它方式实现两个堤坝的高度不同。

187.上述第三堤坝能够有效起到阻隔有机封装材料的作用,进而提高封装效果和显示效果。

188.在一个或者多个实施例中,参考图24和图25所示,过渡区b3还包括阻隔墙135,阻隔墙135位于第二堤坝1c和第三堤坝1b之间、且环绕第二堤坝1c设置。

189.上述阻隔墙设置在防静电层靠近衬底的一侧;阻隔墙与防静电层沿垂直于衬底方向至少部分交叠或者不交叠,具体可以根据需要选择。图24和图25以阻隔墙与防静电层沿垂直于衬底方向完全交叠为例进行绘示,此时,阻隔墙在衬底上的正投影位于防静电层在衬底上的正投影以内。

190.结合图21和图26,该阻隔墙可以包括与控制极106和第一极板130同层设置的第一膜层136、与第二极板131同层设置的第二膜层137、与第一极110和第二极111同层设置的第三膜层138、位于第一膜层136与第二膜层137之间的第二栅绝缘子层108、以及位于第三膜层138与第二膜层137之间的层间介质层103。即第一膜层136、控制极106、第一极板130具有相同的结构,并且包括相同的材料,可通过一次构图工艺制作;第二膜层137、第二极板131具有相同的结构,并且包括相同的材料,可通过一次构图工艺制作;第三膜层138与第一极110和第二极111具有相同的结构,并且包括相同的材料,可通过一次构图工艺制作。

191.在一个或者多个实施中,参考图24和图25所示,过渡区b2还可以包括有机绝缘封装部139,有机绝缘封装部139在第二堤坝1c与第三堤坝1b之间、且覆盖阻隔墙135,有机绝缘封装部139与封装单元118的有机封装层118b的材料相同,两者可以通过相同的喷墨打印工艺形成。

192.本技术中,通过设置第二封装坝1c、阻隔墙135及有机绝缘封装部139,提供了进一步的阻隔效果,使得过渡区b3区可以充分隔离开孔区b1区和显示区a1区,防止水氧等杂质从开孔区b1区进入显示区a1区,并防止形成开孔区b1区时可能形成的裂纹扩展至显示区a1

区。

193.另外,参考图24和图25所示,在过渡区b3区包括第二堤坝1c、阻隔墙135及有机绝缘封装部139时,前述提到的第一无机封装层118a还覆盖第二堤坝1c、阻隔墙135;有机封装层118b与有机绝缘封装部139通过喷墨打印工艺形成;第二无机封装层118c还覆盖第二堤坝1c、阻隔墙135及有机绝缘封装部139。参考图24和图25所示,在第一堤坝区b2区包括第三堤坝1b和1a时,第一无机封装层118a和第二无机封装层118c还覆盖第三堤坝1b和1a,有机封装层118b被第三堤坝1b和1a阻挡。

194.需要说明的是,本技术中,如图2a所示,在开孔区b1区为圆形时,第二堤坝1c、第三封装坝1b和1a、阻隔墙135在衬底上的正投影也可为圆环;在开孔区b1区为矩形时,第二堤坝1c、第三封装坝1b和1a、阻隔墙135在衬底上的正投影也可为矩形环;但不限于此,开孔区b1区还可为其他规则或不规则形状,第二堤坝1c、第三封装坝1b和1a、阻隔墙135可与之相适配。

195.在一个或者多个实施中,参考图22-25所示,非显示区还包括隔离区b4区,隔离区b4区位于第一堤坝区b2区和显示区a1区之间、且环绕第一堤坝区b2区设置。

196.参考图22-25所示,隔离区b4区包括隔离柱124,隔离柱124环绕第一堤坝区b2区设置;参考图27所示,隔离柱124的侧壁设置有隔断凹槽124a。

197.上述隔离柱的数量不限于一个,或者也可为多个。

198.在一个或者多个实施中,该隔离柱可与薄膜晶体管的第一极110、第二极111同层设置。若第一极110、第二极111为三层金属结构,则该隔离柱也可为三层金属结构。示例的,如图27所示,隔离柱124可包括依次层叠设置的第一金属层124b、第二金属层124c及第三金属层124d,第二金属层124c在衬底上的正投影的外边界位于第一金属层124b、第三金属层124d在衬底上的正投影的外边界以内,以在隔离柱124的侧壁形成隔断凹槽124a,使得隔离柱124的纵截面成“工字形”结构;这样可以在蒸镀发光材料或阴极材料时,使得发光材料层114和阴极(即:第二电极115)在此隔断凹槽124a处间断,从而可阻断开孔区b1区的水氧向显示区a1区侵蚀的路径,从而进一步防止显示区a1区被侵蚀的情况,提高了显示基板的显示效果及延长了产品使用寿命。

199.在一个或者多个实施中,参考图22-25所示,隔离区b4包括第一开槽125和第二开槽126;第一开槽125位于隔离柱124靠近第三堤坝1a的一侧,第一开槽125环绕第三堤坝1a设置;第二开槽126位于隔离柱124靠近显示区a1的一侧,第二开槽126环绕第一开槽125设置,这样设计可增大发光材料在隔离柱124的侧面断开的概率。

200.图22-25中,第一开槽和第二开槽可以通过去除层间介质层103、第二栅绝缘子层108、第一栅绝缘子层105三者位于隔离区b4中未设置隔离柱124的区域的部分。当然,还可以通过其它方式,这里不再赘述。

201.本技术中,通过设置第一开槽和第二开槽,以进一步增大发光材料或阴极材料在隔离柱的侧面断开的概率;此外,在显示基板具有柔性并进行弯曲时,该设计还可缓解部分应力,保证可靠性。

202.需要说明的是,本技术中,如图2a所示,在开孔区b1区为圆形时,隔离柱、第一开槽和第二开槽在衬底上的正投影也可为圆环;在开孔区b1区为矩形时,隔离柱、第一开槽和第二开槽在衬底上的正投影也可为矩形环;但不限于此,开孔区b1区还可为其他规则或不规

则形状,隔离柱、第一开槽和第二开槽可与之相适配。

203.在一个或者多个实施中,参考图22-25所示,非显示区还包括走线区b5区,走线区b5区位于隔离区b4区和显示区a1区之间、且环绕隔离区b4区设置;

204.走线区b5区包括多条走线,走线区的走线与显示区对应的走线电连接。

205.参考图22-25所示,走线区b5区可以包括第一走线129a、第二走线129b及第三走线129c,

206.上述第一走线可包括数据信号线,但不限于此,此时,第一走线可以与显示区内的数据信号线电连接;第二走线可包括栅线,但不限于此,此时,第二走线可以与显示区内的栅线电连接;第三走线可包括复位信号线、初始化线,但不限于此,此时,第三走线可以与显示区内的复位信号线或者初始化线电连接。

207.或者,上述第一走线可包括栅线,但不限于此,此时,第一走线可以与显示区内的栅线电连接;第二走线可包括数据信号线,但不限于此,此时,第二走线可以与显示区内的数据信号线电连接;第三走线可包括复位信号线、初始化线,但不限于此,此时,第三走线可以与显示区内的复位信号线或者初始化线电连接。当然,还可以是其它情况,这里不再赘述。

208.参考图24-25所示,显示基板还包括:依次叠层设置的缓冲层102、栅绝缘层(包括第二栅绝缘子层108和第一栅绝缘子层105)和层间介质层103;层间介质层、栅绝缘层和缓冲层三者均位于显示区、走线区、隔离区、第一堤坝区和过渡区;第二堤坝1c、第三堤坝1b和1a、隔离柱124均设置在层间介质层103远离衬底101的一侧。

209.需要说明的是,显示区内栅绝缘层的结构和非显示区内的栅绝缘层结构相同,示例的,若显示区内栅绝缘层包括第一栅绝缘子层和第二栅绝缘子层两层结构,则非显示区内的栅绝缘层也包括第一栅绝缘子层和第二栅绝缘子层两层结构。

210.在一个或者多个实施中,参考图3和图4所示,显示基板还包括:偏光层54,偏光层54设置在触控单元1远离封装单元2的一侧。

211.需要说明的是,该显示基板还可以包括其他结构,这里仅介绍与发明点相关的结构,其余结构可以参考相关技术获得,这里不再赘述。

212.本技术实施例还提供了一种显示装置,包括上述的显示基板。

213.该显示装置可以是柔性显示装置(又称柔性屏),或者,也可以是刚性显示装置(即不能折弯的显示装置),这里不做限定。

214.该显示装置可以是oled(organic light-emitting diode,有机发光二极管)显示装置,还可以是micro led显示装置或者mini led显示装置,以及包括这些显示装置的电视、数码相机、手机、平板电脑等任何具有显示功能的产品或者部件。该显示装置能够大幅改善屏幕边缘发绿的问题,显示效果好,用户体验佳。

215.可选的,参考图3和图4所示,该显示装置还包括封装基板52,封装基板52和显示基板50通过粘结层53固定在一起。

216.该封装基板可以包括玻璃基板,该粘结层可以包括oca(optically clear adhesive,光学胶)。

217.需要说明的是,为了使得该显示装置具有拍照等功能,该显示装置还可以集成光学单元,该光学单元可以设置在显示基板的衬底远离驱动单元的一侧(即衬底的背面);为

了更好地设置光学单元,在衬底和光学单元之间还可以设置隔离层。当然,该显示装置还可以包括其他结构,具体可以根据相关技术获得,这里不再赘述。

218.本文中所称的“一个实施例”、“实施例”或者“一个或者多个实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或者特性包括在本技术的至少一个实施例中。此外,请注意,这里“在一个实施例中”的词语例子不一定全指同一个实施例。

219.在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本技术的实施例可以在没有这些具体细节的情况下被实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。

220.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1