蓄电装置及其制造方法与流程

本公开涉及蓄电装置及其制造方法。

背景技术:

1、专利文献1中,作为蓄电装置的一例,提出如下圆筒形二次电池:具备:电极群,其在圆筒状的轴芯的周围将正极电极和负极电极隔着分隔件卷绕而成;电池罐,其在上部侧具有开口部,收容所述电极群,并且注入有电解液;电池盖,其配置在所述电池罐的上部侧;和负极集电构件,其配置于所述电池罐的罐底与所述轴芯的下端部之间,连接所述负极电极的负极极耳,并且与所述电池罐接合,所述负极集电构件由连接所述负极电极的第1金属和与所述第1金属扩散融合且与所述电池罐的罐底接合的第2金属一体化而得到的包层材料形成,所述第1金属由铜或铜合金形成,所述第2金属由镍形成,所述负极集电构件是在外周侧具有外周侧壁的环状,所述负极集电构件在中央部形成有供所述轴芯的前端部侧插入的筒状凹部,在所述筒状凹部中,所述第2金属与所述电池罐的罐底接合,在所述负极集电构件的外周侧壁,所述负极极耳与所述第1金属通过超声波焊接接合。

2、现有技术文献

3、专利文献

4、专利文献1:国际公开第2013/024774号

技术实现思路

1、发明要解决的课题

2、在专利文献1的情况下,由于仅能从连接了负极电极的负极极耳的部分取出电流,因此,集电效率低,电池的连接电阻变高。

3、另一方面,作为用于得到高输出的集电构造,研讨了所谓的端面集电构造。所谓端面集电构造,一般是指使电极的集电体的露出部从卷绕体的端面突出并与集电板焊接而成的构造。

4、但由于集电体薄,因此,需要使卷绕的集电体变形、集合,并与集电板焊接。若使薄的集电体变形,就会给集电体施加大的负荷,成为集电体断裂的要因。此外,为了使卷绕的集电体变形,需要进行将集电体的露出部部分地切除或开狭缝这样的加工。

5、用于解决课题的手段

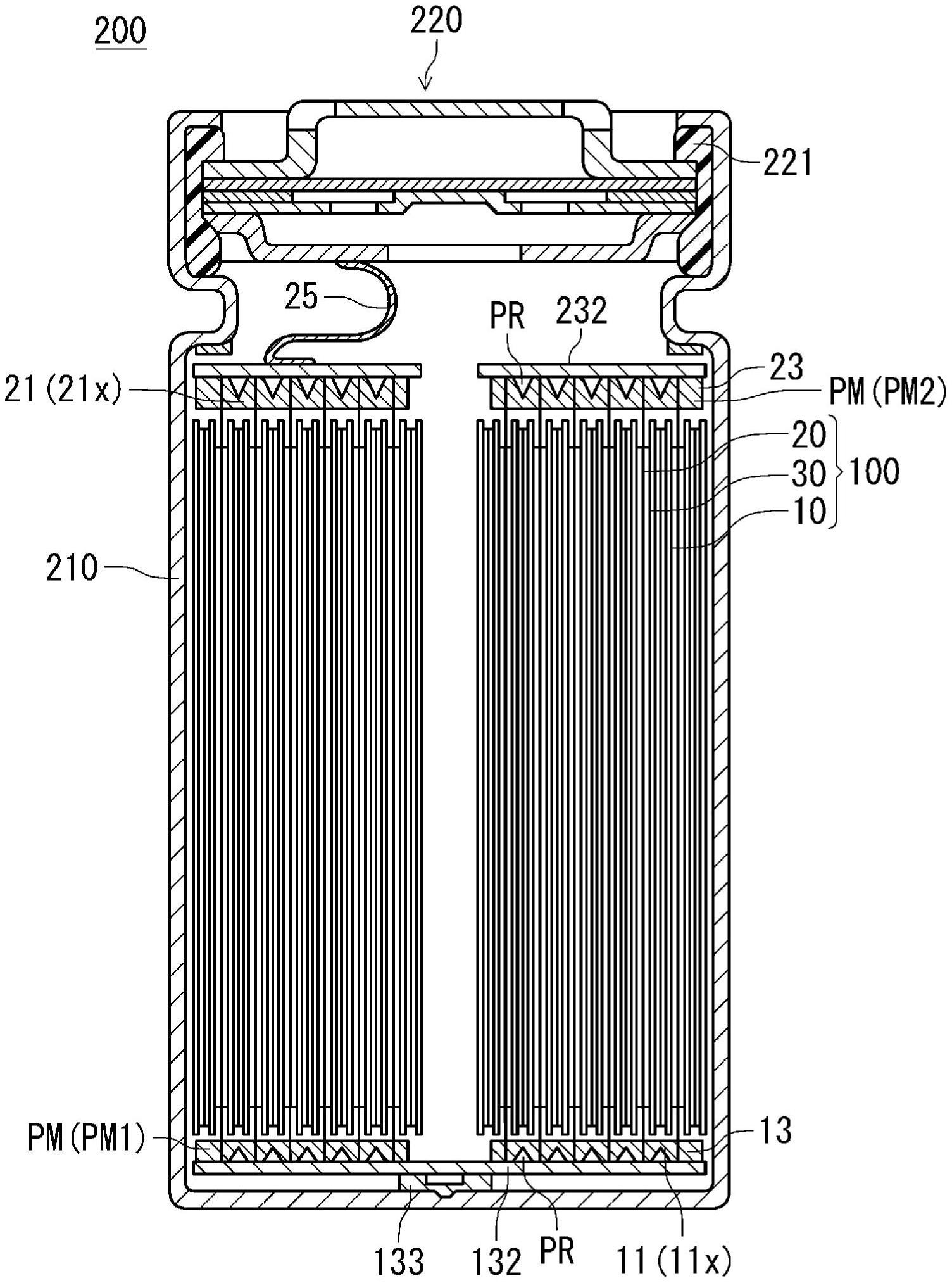

6、本公开的一侧面涉及一种蓄电装置,具备:第1电极,其具备长条片状的第1集电体和担载于所述第1集电体的第1活性物质层;长条片状的第2电极;分隔件,其介于所述第1电极与所述第2电极之间;非水电解质;和第1集电部,其与所述第1集电体电连接,所述第1电极、所述第2电极以及所述分隔件构成柱状的卷绕体,所述第1集电体的沿着长边方向的一个端部是不具有所述第1活性物质层且从所述卷绕体的一个端面突出的第1露出部,所述第1集电部具有多孔质金属部和压入于所述多孔质金属部的1个以上的突起部,所述多孔质金属部与所述第1露出部抵接。

7、本公开的其他侧面涉及一种蓄电装置的制造方法,具备如下工序:准备第1电极,其中,所述第1电极具备长条片状的第1集电体和担载于所述第1集电体的第1活性物质层,所述第1集电体的沿着长边方向的一个端部是不具有所述第1活性物质层的第1露出部;准备长条片状的第2电极;准备介于所述第1电极与所述第2电极之间的分隔件;由所述第1电极、所述第2电极以及所述分隔件构成柱状的卷绕体,并使所述第1露出部从所述卷绕体的一个端面突出;在所述第1露出部涂布包含金属粒子的导电性膏,使所述导电性膏固化或硬化来形成填充于所述第1露出部的间隙的多孔质金属部;和在所述多孔质金属部压入1个以上的突起部来形成第1集电部。

8、发明效果

9、根据本公开,能得到连接电阻低且对集电体施加的负荷小的可靠性高的蓄电装置。

10、虽然将本发明的新的特征记述于添附的权利要求书中,但对于本发明来说,关于结构以及内容这两者,同本发明的其他目的以及特征一起,通过对照附图的以下的详细说明而能更好地理解。

技术特征:

1.一种蓄电装置,具备:

2.根据权利要求1所述的蓄电装置,其特征在于,

3.根据权利要求1或2所述的蓄电装置,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的蓄电装置,其特征在于,

5.根据权利要求1或2所述的蓄电装置,其特征在于,

6.根据权利要求1~5中任一项所述的蓄电装置,其特征在于,

7.根据权利要求1~6中任一项所述的蓄电装置,其特征在于,

8.根据权利要求1~7中任一项所述的蓄电装置,其特征在于,

9.根据权利要求1~8中任一项所述的蓄电装置,其特征在于,

10.根据权利要求9所述的蓄电装置,其特征在于,

11.一种蓄电装置的制造方法,具备如下工序:

12.根据权利要求11所述的蓄电装置的制造方法,其中,

13.根据权利要求12所述的蓄电装置的制造方法,其中,

14.根据权利要求11所述的蓄电装置的制造方法,其中,

技术总结

蓄电装置具备:第1电极,其具备长条片状的第1集电体和担载于第1集电体的第1活性物质层;长条片状的第2电极;分隔件,其介于第1电极与第2电极之间;非水电解质;和第1集电部,其与第1集电体电连接,第1电极、第2电极以及分隔件构成柱状的卷绕体,第1集电体的沿着长边方向的一个端部是不具有第1活性物质层且从卷绕体的一个端面突出的第1露出部,第1集电部具有多孔质金属部和压入于多孔质金属部的1个以上的突起部,多孔质金属部填充于第1露出部的间隙。

技术研发人员:下司真也,坂本真一,清水一路,神月清美,小平一纪

受保护的技术使用者:松下知识产权经营株式会社

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!