电化学装置与电子设备的制作方法

电化学装置与电子设备

【技术领域】

1.本技术实施例涉及电化学装置技术领域,尤其涉及一种电化学装置与电子设备。

背景技术:

2.电化学装置是一种将外界的能量转化为电能并储存于其内部,以在需要的时刻对外部设备(如便携式电子设备)进行供电的装置。当前,电化学装置广泛地运用于手机、平板、笔记本电脑等电子设备中。

3.其中,电化学装置的极片包括集流体以及设于集流体上的活性材料层。目前,市场上有些电化学装置中的极片采用复合集流体。具体地说,该复合集流体包括位于中间的绝缘层,以及设于该绝缘层两侧的导电层;电化学装置的极耳则设于其中一导电层。

4.由于两导电层之间设有上述绝缘层,两导电层之间并不导通;因此,背离极耳一侧的导电层与极耳之间难以实现电子流动。

技术实现要素:

5.本技术实施例旨在提供一种电化学装置与电子设备,以改善当前复合集流体中两导电层之间不导通的现状。

6.第一方面,本技术实施例提供一种电化学装置来解决其技术问题。该电化学装置包括壳体与收容于所述壳体内的卷绕式电极组件,所述电极组件包括第一极片、第二极片以及设于所述第一极片和所述第二极片之间的隔离膜。所述第一极片包括第一集流体、第一活性材料层以及第二活性材料层。所述第一集流体包括层叠设置的第一导电层、第一绝缘层以及第二导电层,所述第一绝缘层位于所述第一导电层与所述第二导电层之间,所述第一导电层具有背离所述第一绝缘层设置的第一表面,所述第二导电层具有背离所述第一绝缘层设置的第二表面。所述第一集流体的边缘包括沿第一方向延伸的第一边以及与所述第一边相邻的第二边,所述第二边的长度大于所述第一边。所述第一活性材料层设于所述第一表面,所述第二活性材料层设于所述第二表面;

7.所述电化学装置还包括第一导电件与第二导电件。第一导电件连接于所述第一导电层;第二导电件连接于所述第二导电层,所述第一导电件与所述第二导电件之间电连接。沿所述第二边延伸的方向,所述第二边的长度为 l

11

,所述第一导电件与所述第二导电件之间的距离为l

12

,l

12

/l

11

≥1/5。

8.本技术实施例提供的电化学装置中,第一导电件连接于第一导电层,第二导电件连接于第二导电层,并且第一导电件与第二导电件彼此电连接;由此,第一导电层与第二导电层之间则通过第一导电件与第二导电件实现电子导通。即是,本技术实施例提供的电化学装置可以改善当前复合集流体中两导电层之间不导通的现状。在此基础上,无论是在第一集流体上另接极耳,亦或是利用第一导电件与第二导电件中的至少一者充当该电化学装置的极耳,第一导电层与第二导电层中的电子均能够流向极耳,或者极耳中的电子能够流向第一导电层与第二导电层。

9.值得一提的是,若第一导电件与第二导电件距离过近,例如两者位于同一第一连接部并靠近设置,电极组件在第一导电件(或第二导电件)边缘区域具有较大的厚度变化,极耳造成第一极片与第二极片靠近第一导电件(或第二导电件)的部位变形较为明显;而这会增加第一极片与第二极片析锂的风险。然而,l

12

/l

11

≥1/5的设置可使第一导电件与第二导电件之间具有较大的间距,避免两者位于同一第一连接部且靠近设置;即是可以使第一导电件与第二导电件位于不同的第一连接部,或者同一连接部的两端位置,以降低上述的析锂风险。此外,第一导电件/第二导电件位置处电流密度较大,其容易引起活性材料层的膨胀与收缩,进而导致第一导电层、第二导电层以及第一绝缘层的变形。如果第一导电件与第二导电件距离太近,则在充放电过程中,整个第一极片在长度上的变形过于集中,进而造成第一极片应力集中,从而导致第一极片容易变形,而这会影响电化学性能和使用寿命;而 l

12

/l

11

≥1/5的设置则可在一定程度上改善上述状况。

10.在一些实施例中,所述第一集流体的边缘还包括与所述第一边相对设置的第三边。所述第一活性材料层具有位于所述第一集流体的第一棱边与第二棱边,所述第二活性材料层具有位于所述第一集流体的第三棱边与第四棱边。沿所述第二边的延伸方向,所述第一棱边与所述第二棱边分别位于所述第一活性材料层的两端,所述第一棱边较所述第二棱边更靠近所述第一边,所述第一棱边与所述第一边之间具有第一距离,所述第二棱边与所述第三边之间具有第二距离。沿所述第二边的延伸方向,所述第三棱边与所述第四棱边分别设于所述第二活性材料层的两端,所述第三棱边较所述第四棱边更靠近所述第一边,所述第三棱边与所述第一边之间具有第三距离,所述第四棱边与所述第三边之间具有第四距离,所述第一距离与所述第三距离之中的最大值为l

14

,所述第二距离与所述第四距离之中的最大值为l

15

。沿所述第二边延伸的方向,所述第一导电件较所述第二导电件更靠近所述第一边,所述第一导电件与所述第一边之间的距离为l

16

,所述第二导电件与所述第三边之间的距离为l

17

。1/5≤(l

16-l

14

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5,和/或,1/5≤(l

17-l

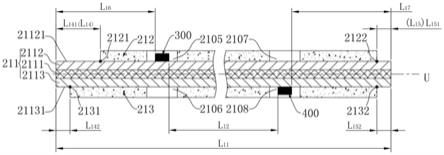

15

)/(l

11-l

14

‑ꢀ

l

15

)≤2/5。

11.由于第一导电件与第二导电件是将相应的活性材料层电子导出的结构,因此当电化学装置进行充电时,第一极片在第一导电件与第二导电件处的电流密度是最高的;若两者距离太近,则第二极片脱出的锂离子中位于在第一导电件与第二导电件附近的锂离子移动速率(即嵌入第一极片的速率)极快,进而导致容易在第一极片与第二极片边缘析锂。第一区域层(或第二区域层) 靠近第一边的一端与的第一导电件距离占第一区域层长度的比值接近1/3,第一区域层靠近第三边的距离与第二导电件占第一区域层长度的比值接近 1/3;即是,第一导电件与第二导电件分别靠近第一区域层沿第二边的延伸方向的三等分点处。则当电化学装置进行充电时,第二极片脱出并向第一极片移动的锂离子在靠近第一导电件与第二导电件的位置仍移动速率较快,但与前述方式相比,沿第二边延伸的方向,第一导电件与第二导电件之间的距离约为第一区域层长度的1/3,一方面该设置可以降低在第一极片设置第一导电件与第二导电件的位置析锂的风险;另一方面该设置还可以保证第一区域层(或第二区域层)位于第一棱边与第一导电件之间的部分、第一区域层 (或第二区域层)位于第一导电件与第二导电件之间的部分,以及第一区域层(或第二区域层)位于第二棱边与第二导电件之间的部分的锂离子脱出或嵌入速率更为均匀。

12.在一些实施例中,所述第一导电件与所述第二导电件中至少一个的一端伸出所述

壳体,以构成所述电化学装置的第一极耳;或者所述电化学装置还包括第一极耳,所述第一导电件与所述第二导电件中至少一个与所述第一极耳的一端连接,所述第一极耳的另一端伸出所述壳体。如此,第一极片的电子可经由第一导电件与第二导电件向外部导出。

13.在一些实施例中,所述第一极片为阳极极片,所述第二极片为阴极极片。

14.在一些实施例中,所述第二极片包括第二集流体、第三活性材料层以及第四活性材料层。所述第二集流体包括层叠设置的第三导电层、第二绝缘层以及第四导电层,所述第二绝缘层位于所述第三导电层与所述第四导电层之间,所述第三活性材料层设于所述第三导电层背离所述第二绝缘层的表面,所述第四活性材料层设于所述第四导电层背离所述第二绝缘层的表面。所述电化学装置还包括第三导电件与第四导电件,所述第三导电件连接于所述第三导电层,所述第四导电件连接于所述第四导电层。

15.如此,第二极片的第三导电层与第四导电层之间则通过第三导电件与第四导电件实现电子导通。即是,本技术实施例提供的电化学装置可以改善当前复合集流体中两导电层之间不导通的现状。

16.在一些实施例中,所述第一极片绕所述第一边卷绕设置,并包括复数个第一连接部与复数个第一弯曲部,从所述第一方向观察,所述第一连接部沿第二方向延伸,各所述第一连接部沿第三方向排列,沿所述电极组件的卷绕方向,所述第一弯曲部连接相邻的两所述第一连接部,所述第一方向、所述第二方向与所述第三方向之间两两垂直。所述第二集流体的边缘包括沿所述第一方向延伸的第五边以及与所述第五边相邻的第六边,所述第六边的长度大于所述第五边,所述第二极片绕所述第五边卷绕设置,并包括复数个第二连接部与复数个第二弯曲部,从所述第一方向观察,所述第二连接部沿所述第二方向延伸,各所述第二连接部沿所述第三方向排列,沿所述卷绕方向,所述第二弯曲部连接相邻的两所述第二连接部。

17.在一些实施例中,定义所述复数个第一连接部中的一个为第一预设连接部,所述第一导电件的一端安装于所述第一预设连接部。定义所述复数个第二连接部中的一个为第二预设连接部,沿所述第三方向,所述第二预设连接部位于所述第一导电件背离所述第一预设连接部的一侧,于所述复数个第一连接部与所述复数个第二连接部之中,所述第二预设连接部与所述第一预设连接部相邻。所述第四活性材料层位于所述第二预定连接部的部分设于所述第二集流体面向所述第一导电件的一侧并设有第四凹槽,所述第四凹槽贯通所述第四活性材料层背离所述第二集流体的表面,所述第四凹槽与所述第一导电件在所述第三方向上的投影至少部分重叠。

18.上述设置旨在使第一导电件与第四凹槽的位置对应,进而便于第四凹槽收容第一导电件(或第一导电件上的焊印毛刺)相对第一活性材料层表面凸出的部分;其可以在一定程度上降低上述凸出部分挤压第二极片而导致第二极片界面受损的风险。

19.在一些实施例中,所述第三活性材料层位于所述第二预设连接部的部分设有第三凹槽,所述第三凹槽贯通所述第三活性材料层背离所述第二集流体的表面,所述第三凹槽与所述第四凹槽在所述第三方向上的投影至少部分重叠。沿所述第一边延伸的方向,所述第三导电件的一端安装于第三凹槽,另一端延伸至所述第二极片之外。所述第一导电件伸出所述第一极片的一端与所述第三导电件伸出所述第二极片的一端沿所述第一方向分别位于所述电极组件的两侧。

20.在一些实施例中,沿所述第一方向,所述第四凹槽贯通所述第四活性材料层;和/或沿所述第一方向,所述第三凹槽贯通所述第三活性材料层。该设置有利于上述第三导电件与第一导电件反向伸出电极组件。

21.在一些实施例中,所述第一导电件的至少部分伸入所述第四凹槽。该设置旨在使第四凹槽收容第一导电件(或第一导电件上的焊印毛刺)相对第一活性材料层表面凸出的部分;其可以在一定程度上降低上述凸出部分挤压第二极片而导致第二极片界面受损的风险。

22.在一些实施例中,还包括第一绝缘件。所述第一绝缘件固定于所述第一预设连接部的设有所述第一导电件的一侧,并将所述第一导电件以及与所述第一绝缘件相邻的所述隔离膜分隔开。如此,则可降低因第一导电件的焊印毛刺刺穿隔离膜,进而导致第一极片与第二极片短路的风险。

23.在一些实施例中,沿所述第二方向,所述第一绝缘件的两端位于所述第四凹槽的两端之间。

24.若第四凹槽沿第二方向的宽度小于第一绝缘件,当该电化学装置充电时,位于第四凹槽边缘并且与上述第一绝缘件位置相对的活性材料中的锂离子仍会脱出第二极片,并向第一极片移动。由于第一极片有部分活性材料被第一绝缘件覆盖,因此自第二极片脱出的锂离子有部分会无法嵌入第一极片,并以单质的形式析出在第一极片表面,即造成析锂现象;而这会进一步导致第一极片中的部分活性材料在放电过程中也无法脱出第一极片。本实施例中,沿上述第二方向,第一绝缘件的两端位于第四凹槽的两端之间;如此,则可以在一定程度上改善上述不足。

25.在一些实施例中,定义所述复数个第一连接部中的一个为第三预设连接部,所述第二导电件的一端安装于所述第一预设连接部。定义所述复数个第二连接部中的一个为第四预设连接部,所述第四导电件的一端安装于所述第四预设连接部。于所述复数个第一连接部与所述复数个第二连接部中,所述第一预设连接部与所述第三预设连接部相邻设置,所述第四预设连接部与所述第一预设连接部相邻设置,所述第二预设连接部与所述第四预设连接部相邻设置。

26.在一些实施例中,所述第一活性材料层位于所述第一预设连接部的部分设有第一凹槽,所述第一导电件的一端安装于所述第一凹槽。所述第二活性材料层位于所述第一预设连接部的部分设有第二凹槽,所述第二凹槽与所述第一凹槽在所述第三方向的投影至少部分重合。所述第三活性材料层位于所述第四预设连接部的部分设有第七凹槽,所述第七凹槽与所述第二凹槽在所述第三方向的投影至少部分重合。所述第四活性材料层位于所述第四预设连接部的部分设有第八凹槽,所述第八凹槽与所述第七凹槽在所述第三方向的投影至少部分重合。所述电化学装置还包括第二绝缘件与第六绝缘件,所述第二绝缘件固定于所述第一预设连接部设有所述第二凹槽的一侧,并覆盖所述第二凹槽的至少部分,所述第六绝缘件固定于所述第四预设连接部设有所述第七凹槽的一侧,并覆盖所述第七凹槽的至少部分。沿所述第二方向,所述第二绝缘件的两端位于所述第六绝缘件的两端之间。

27.若第六绝缘件沿第二方向的宽度小于第二绝缘件,当该电化学装置充电时,位于第六绝缘件边缘并且与上述第二绝缘件0位置相对的活性材料中的锂离子仍会脱出第二极片,并向第一极片移动。由于第一极片有部分活性材料被第二绝缘件覆盖,因此自第二极片

脱出的锂离子有部分会无法嵌入第一极片,并以单质的形式析出在第一极片表面,即造成析锂现象;而这会进一步导致第一极片中的部分活性材料在放电过程中也无法脱出第一极片。本实施例中,沿上述第二方向,第二绝缘件的两端位于第六绝缘件的两端之间;如此,则可以在一定程度上改善上述不足。

28.在一些实施例中,所述第三边位于一所述第一连接部,沿所述第三方向,具有所述第三边的所述第一连接部位于所述复数个第二连接部的外侧,所述第一导电件的一端固定于具有所述第三边的所述第一连接部,沿所述第三方向,所述第一导电件位于所连接的所述第一连接部背离所述第一边的一侧。所述电极组件包括沿所述第三方向间隔设置的第五表面与第六表面,沿所述第三方向,所述第五表面较所述第六表面更靠近所述第一导电件。所述电化学装置还包括粘接件,所述粘接件粘接于所述第五表面,并与所述壳体固定,所述粘接件与所述第一导电件在所述第三方向上的投影至少部分重叠。

29.如此,粘接件除起到固定电极组件的作用之外,还能够将第一导电件与壳体隔离开,从而避免第一导电件的焊印毛刺刺破壳体。

30.在一些实施例中,沿所述第三方向,所述第三导电件固定于与所述第一导电件相邻的所述第二连接部,并沿所述第三方向位于所连接的所述第二连接部背离所述第一边的一侧。沿所述第二方向,所述第三边位于所述第一导电件与所述第二导电件之间。所述粘接件与所述第三导电件在所述第三方向上的投影至少部分重叠。

31.如此,粘接件则可以基本将第三导电件的焊印毛刺与壳体分隔开。

32.在一些实施例中,所述第二导电层的表面上具有设有所述第二活性材料层的第三区域与未设有所述第二活性材料层的第四区域,沿所述卷绕方向,所述第四区域具有相对设置的第二首端与第二尾端,所述第二首端位于所述第三边处。所述第二集流体的边缘具有与所述第五边相对设置的第七边,所述第三导电层的表面具有设有所述第三活性材料层的第五区域与未设有所述第三活性材料层的第六区域,沿所述卷绕方向,所述第六区域具有相对设置的第三首端与第三尾端,所述第三首端位于所述第七边处,沿所述第三方向,所述第三尾端位于所述第二尾端靠近所述第一边的一侧。所述电化学装置还包括设于所述第六区域的绝缘材料层。

33.如此,绝缘材料层可以将第二集流体裸露的部分与第一集流体裸露的部分分隔开,从而可以降低上述第四区域与上述第六区域接触的风险;另一方面,与第一绝缘胶相比,绝缘材料层与第二集流体之间的连接强度则更为可靠。

34.在一些实施例中,所述绝缘材料层包括陶瓷材料。

35.在一些实施例中,所述第一绝缘层的材料包括聚对苯二甲酸亚乙酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚酰胺、聚乙二醇、聚酰胺酰亚胺、聚碳酸酯、环状聚烯烃、聚苯硫醚、聚乙酸乙烯酯、聚四氟乙烯,聚亚甲基萘、聚偏二氟乙烯,聚萘二甲酸亚乙酯、聚碳酸亚丙酯、聚(偏二氟乙烯-六氟丙烯)、聚(偏二氟乙烯-共-三氟氯乙烯)、有机硅、维尼纶、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚醚腈、聚氨酯、聚苯醚、聚酯、聚砜及其衍生物、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶、氟化橡胶、聚乙烯醇、聚偏氟乙烯中至少一种。所述第一导电层和/或所述第二导电层的材料包括铜、铜合金、镍和镍合金中的至少一种。所述第一绝缘层的厚度为 1微米至40微米。所述第一导电层和/或所述第二导电层的厚度为1微米至 10微米。

36.第二方面,本技术实施例提供一种电子设备来解决其技术问题。该电子设备包括上述任一所述的电化学装置。

【附图说明】

37.一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。

38.图1为本技术其中一实施例提供的电化学装置的示意图;

39.图2为图1中电化学装置隐藏壳体后的示意图;

40.图3为图1中电化学装置隐藏壳体后沿a-a线的剖切示意图;

41.图4为图3中第一极片展平状态下沿第一方向观察的示意图;

42.图5为第一极片沿图4的俯视方向观察的示意图;

43.图6为第一极片沿图4的仰视方向观察的示意图;

44.图7为沿图3中第二极片展平状态下沿第一方向观察的示意图;

45.图8为第二极片沿图7的俯视方向观察的示意图;

46.图9为第二极片沿图7的仰视方向观察的示意图;

47.图10为图3中b处的局部放大示意图;

48.图11为本技术其中一些实施例中第一极片、第一导电件与第二导电件连接状态下的一个方向的示意图;

49.图12为本技术其中一些实施例中第一极片、第一导电件与第二导电件连接状态下的另一个方向的示意图;

50.图13为本技术其中另一些实施例中第一极片、第一导电件与第二导电件连接状态下的一个方向的示意图;

51.图14为本技术其中另一些实施例中第一极片、第一导电件与第二导电件连接状态下的另一个方向的示意图;

52.图15为本技术其中另一实施例提供的电化学装置的剖切示意图;

53.图16为图15中第一极片于展平状态下的示意图;

54.图17为图15中第二极片于展平状态下的示意图;

55.图18为本技术其中又一实施例提供的电化学装置的剖切示意图;

56.图19为本技术其中一实施例提供的电子设备的示意图。

57.图中:

58.1、电化学装置;

59.100、壳体;

60.200、电极组件;

61.210、第一极片;211、第一集流体;212、第一活性材料层;213、第二活性材料层;214、第一连接部;215、第一弯曲部;2111、第一绝缘层; 2112、第一导电层;2113、第二导电层;21121、第一表面;21131、第二表面;2121、第一棱边;2122、第二棱边;2131、第三棱边;2132、第四棱边; 2101、第一边;2102、第二边;2103、第三边;2104、第四边;2105、第一凹槽;2106、第二凹槽;2107、第五凹槽;2108、第六凹槽;

62.220、第二极片;221、第二集流体;222、第三活性材料层;223、第四活性材料层;224、第二连接部;225、第二弯曲部;2211、第二绝缘层; 2212、第三导电层;2213、第四导电层;22121、第三表面;22131、第四表面;2221、第五棱边;2222、第六棱边;2231、第七棱边;2232、第八棱边; 2201、第五边;2202、第六边;2203、第七边;2204、第八边;2205、第三凹槽;2206、第四凹槽;2207、第七凹槽;2208、第八凹槽;

63.230、隔离膜;

64.240、第一绝缘件;

65.250、第二绝缘件;

66.260、第三绝缘件;

67.270、第五绝缘件;

68.280、第六绝缘件;

69.290、第七绝缘件;

70.201、外侧面;2011、第五表面;2012、第六表面;

71.300、第一导电件;

72.400、第二导电件;

73.500、第三导电件;

74.600、第四导电件;

[0075]1′

、电化学装置;

[0076]

200

′

、电极组件;

[0077]

210

′

、第一极片;211

′

、第一集流体;212

′

、第一活性材料层;213

′

、第二活性材料层;214

′

、第一连接部;215

′

、第一弯曲部;2111

′

、第一绝缘层;2112

′

、第一导电层;2113

′

、第二导电层;21121

′

、第一表面;21123

′

、第一区域;21124

′

、第二区域;21133

′

、第三区域;21134

′

、第四区域; 2101

′

、第一边;2103

′

、第三边;

[0078]

220

′

、第二极片;221

′

、第二集流体;222

′

、第三活性材料层;223

′

、第四活性材料层;224

′

、第二连接部;225

′

、第二弯曲部;2211

′

、第二绝缘层;2212

′

、第三导电层;2213

′

、第四导电层;22121

′

、第三表面;22131

′

、第四表面;22123

′

、第五区域;22124

′

、第六区域;22133

′

、第七区域; 22134

′

、第四区域;

[0079]

230

′

、隔离膜;

[0080]

201

′

、外侧面;2011

′

、第五表面;2012

′

、第六表面;

[0081]

300

′

、第一导电件;

[0082]

400、第二导电件;

[0083]

500

′

、第三导电件;

[0084]

600、第四导电件;

[0085]

700

′

、粘接件;

[0086]

800

′

、第一绝缘胶;

[0087]1″

、电化学装置;

[0088]

200

″

、电极组件;

[0089]

210

″

、第一极片;214

″

、第一连接部;

[0090]

220

″

、第二极片;224

″

、第二连接部;

[0091]

230

″

、隔离膜;

[0092]

300

″

、第一导电件;

[0093]

500

″

、第三导电件;

[0094]

900

″

、绝缘涂层;

[0095]

2、电子设备。

【具体实施方式】

[0096]

为了便于理解本技术,下面结合附图和具体实施例,对本技术进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”/“固接于”/“安装于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“内”、“外”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0097]

除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本技术。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0098]

此外,下面所描述的本技术不同实施例中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0099]

在本说明书中,所述“安装”包括焊接、螺接、卡接、粘合等方式将某一元件或装置固定或限制于特定位置或地方,所述元件或装置可在特定位置或地方保持不动也可在限定范围内活动,所述元件或装置固定或限制于特定位置或地方后可进行拆卸也可不能进行拆卸,在本技术实施例中不作限制。

[0100]

请参阅图1至图3,图1示出了本技术其中一实施例提供的电化学装置1 的示意图,图2示出了该电化学装置1隐藏壳体后的立体示意图,图3示出了图2沿a-a线的剖切示意图。电化学装置1包括壳体100、电极组件200、第一导电件以及第二导电件。其中,壳体100是上述各元件的安装基体,其亦构成该电化学装置1的外部保护元件。电极组件200为卷绕式电极组件,其收容于壳体100内。电极组件200包括第一极片210、第二极片220以及设于第一极片210和第二极片220之间的隔离膜230。请再结合图4至图6,图4示出了第一极片210处于展平状态时沿图示(图1与图2)第一方向x 观察的示意图,图5示出了图4的俯视图,图6则示出了图4的仰视图;第一极片210包括第一集流体211、第一活性材料层212以及第二活性材料层 213。其中,第一集流体211包括层叠设置的第一导电层2112、第一绝缘层 2111以及第二导电层2113;第一绝缘层2111位于第一导电层2112与第二导电层2113之间,第一导电层2112具有背离第一绝缘层2111置的第一表面 21121,第二导电层2113具有背离第一绝缘层2111设置的第二表面21131。第一活性材料层212设于上述第一表面21121,第二活性材料层213设于上述第二表面21131。第一集流体211的边缘包括沿图示第一方向x延伸的第一边2101以及与第一边2101相邻的第二边2102,该第二边2102的长度大于第一边2101的长度。第一导电件300连接于第一导电层2112,第二导电件400连接于第二导电层2113,第一导电件300与第二导电件400之间电连接。值得说明的是,本技术文件中所述的“第一方向”为上

述第一边2101延伸的方向,其也是第一集流体211的宽边的延伸方向。

[0101]

为便于更好地理解该电化学装置1的具体结构,以下依次对上述壳体 100、电极组件200、第一导电件300以及第二导电件400作详细说明。

[0102]

对于上述壳体100,请具体参阅图1,壳体100呈较为扁平的盒状结构,其设有收容腔(图未示出),以用于收容电极组件200、第一导电件300的至少部分、第二导电件400的至少部分以及电解液。本实施例中,电化学装置 1可以为软包电池;相应地,壳体100由铝塑膜或其他的柔性片材制成;当然,在本技术的其他实施例中,电化学装置1亦可以是硬壳电池,如钢壳电池、铝壳电池。此外,在本技术的其他实施例中,壳体100的形状亦可以为块状、柱状等其他形状,在此不一一详举限定。

[0103]

对于上述电极组件200,请先参阅图2与图3,同时结合其他附图,电极组件200收容于上述收容腔,其包括第一极片210、第二极片220以及隔离膜230。第一极片210与第二极片220的极性相反,两者的中的一个为阳极极片,另一个为阴极极片;该第一极片210与第二极片220之间间隔设置,两者之间设有隔离膜230以进行分隔。本实施例中,电极组件200为卷绕式电极组件;具体地,上述第一极片210、第二极片220以及隔离膜230层叠并共同卷绕设置成截面为长圆形的柱状结构,进而便收容于上述收容腔。接下来以第一极片210为阳极极片,第二极片220为阴极极片为例,对该电极组件200的具体结构进行说明;但应当理解,在本技术其他的实施例中,第一极片210还可以为阴极极片,相应地,第二极片220则为阳极极片。

[0104]

值得说明的是,本技术并不对电极组件200的具体形态作出限定,在本技术的其他实施例中,电极组件200还可以是其他形态;例如,在本技术其他的一些实施例中,电极组件200为叠片式结构,其包括沿堆叠方向交替设置的第一极片210与第二极片220,相邻的第一极片210与第二极片220之间堆叠有上述隔离膜。

[0105]

对于前述第一极片210,请具体参阅图4至图6,其分别示出了第一极片210于展开状态的三个示意图,同时结合其他附图,第一极片210包括第一集流体211、第一活性材料层212以及第二活性材料层213。第一集流体 211为薄片状结构,其边缘包括第一边2101、第二边2102、第三边2103以及第四边2104。其中,第一边2101沿图示第一方向x延伸;第二边2102沿图示第四方向u延伸,其与第一边2101相邻设置。第三边2103与第一边 2101之间沿上述第四方向u相对设置,第四边2104与第二边2102之间则沿上述第一方向x相对设置,该第一边2101、第二边2102、第三边2103以及第四边2104共同围成一矩形;即是,在不考虑第一集流体211厚度的情况下,第一集流体211在展开状态下整体呈矩形。本实施例中,该第二边2102的长度大于上述第一边2101的长度;即是说,第二边2102与第四边2104分别构成该第一集流体211的长边,第一边2101与第三边2103则分别构成该第一集流体211的宽边。值得说明的是,本技术文件中所述的“第四方向”为第二边2102延伸的方向;在本实施例中,第四方向u与第一方向x之间垂直,当第一极片210处于展平状态时,第四方向u为一直线延伸的方向,当第一极片210处于卷绕状态时,第四方向u则为近似螺旋线延伸的方向;当然,在本技术其他的实施例中,第四方向u与第一方向x之间亦可以呈其他的夹角设置。

[0106]

本实施例中,第一集流体211为复合集流体;具体地,其包括沿其厚度方向依次层叠设置的第一导电层2112、第一绝缘层2111以及第二导电层 2113。第一绝缘层2111由绝缘材料制成,其是第一导电层2112与第二导电层2113设置的基材,其同时也对第一导电层

2112与第二导电层2113造成了物理上的分隔。可选地,第一绝缘层2111包括聚合物材料;进一步可选地,第一绝缘层2111包括聚对苯二甲酸亚乙酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚酰胺、聚乙二醇、聚酰胺酰亚胺、聚碳酸酯、环状聚烯烃、聚苯硫醚、聚乙酸乙烯酯、聚四氟乙烯、聚亚甲基萘、聚偏二氟乙烯,聚萘二甲酸亚乙酯、聚碳酸亚丙酯、聚(偏二氟乙烯-六氟丙烯)、聚(偏二氟乙烯-共-三氟氯乙烯)、有机硅、维尼纶、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚醚腈、聚氨酯、聚苯醚、聚酯、聚砜及其衍生物、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶、氟化橡胶、聚乙烯醇、聚偏氟乙烯中的至少一种。可选地,第一绝缘层2111的厚度为1微米至40微米。第一导电层2112与第二导电层2113则是由可导电的材料制成,两者分别设置在第一绝缘层2111的两面,本技术不对其具体材料构成作出限定。例如,第一导电层2112和/或第二导电层2113可以由铜制成;可以理解的是,在本技术的其他实施例中,第一导电层2112和/或第二导电层2113亦可以由铜合金、镍、镍合金等其他合适的可导电材料制成,在此不一一详举说明。而至于将第一导电层2112与第二导电层2113设置于第一绝缘层2111上的方式,其可以是喷涂、电镀、沉积或胶粘,本技术不对其作出限定。可选地,第一导电层 2112和/或第二导电层2113的厚度为1微米至10微米。

[0107]

第一活性材料层212与第二活性材料层213设于第一集流体211的表面,其是供锂离子嵌入或脱出的材料层。上述第一导电层2112具有背离第一绝缘层2111设置的第一表面21121,第一活性材料层212设于第一表面21121。第一活性材料层212具有位于第一集流体211的第一表面21121的第一棱边 2121与第二棱边2122。沿上述第四方向u,该第一棱边2121与第二棱边 2122分别位于第一活性材料层212的两端;其中,第一棱边2121较第二棱边2122更靠近于第一边2101;该第一棱边2121与第一边2101之间具有第一距离l

141

,第二棱边2122与第三边2103之间具有第二距离l

142

。相似地,第二导电层2113具有背离第一绝缘层2111设置的第二表面21131,第二活性材料层213则设于第二表面21131。第二活性材料层213具有位于第一集流体211的第二表面21131的第三棱边2131与第四棱边2132。沿上述第四方向u,该第三棱边2131与第四棱边2132分别位于第二活性材料层213的两端;其中,第三棱边2131较第四棱边2132更靠近于第一边2101;该第三棱边2131与第一边2101之间具有第三距离l

142

,第四棱边2132与第三边 2103之间具有第二距离l

152

。值得说明的是,本技术文件中所述的某棱边与某边之间的距离是指,所述棱边的中点与所述边的中点之间的距离;例如,第一棱边2121与第一边2101之间的距离意为,第一棱边2121的中点与第一边2102之间的距离。

[0108]

请返回参阅图3,电极组件200整体卷绕设置,其使得第一极片210经过多次弯折,并在第三方向z上堆叠成多层。沿图3所示第一方向x观察时,沿电极组件200的卷绕方向,第一极片210中从第一边2101起始到的第一个拐角处,在沿图示第二方向y位于最外侧的点为第一点m;以该第一点m 为基准作一条平行于上述第三方向z的直线,将该直线定义为第一基准线z1。沿第一方向x观察,并沿电极组件200的卷绕方向,第一极片210中从第一边2101起始到的第二个拐角处,在沿上述第二方向y位于最外侧的点为第二点n;以该第二点n为基准作一条平行于上述第三方向z的直线,将该直线定义为第二基准线z2。值得说明的是,本技术文件中所述的“第三方向”为该电化学装置1的厚度方向,其与上述第一方向x垂直;本技术文件中所述的“第二方向”为同时垂直于第一方向x及第三方向z的方向,即是第一方向 x、第二方向y以及第三方向z之间两两垂直。

[0109]

第一极片210绕第一边2101卷绕设置,并包括复数个第一连接部214与复数个第一弯曲部215;沿电极组件200的卷绕方向,各第一连接部214与第一弯曲部215交替设置。第一连接部214为上述“复数个第一连接部214”中的一个,沿上述第一方向x观察,第一连接部214沿图示第二方向y延伸,并位于第一基准线z1与第二基准线z2之间;各第一连接部214之间沿第三方向z排列设置。沿电极组件200的卷绕方向,第一弯曲部215连接相邻的两第一连接部214。上述复数个第一连接部214分为第一连接部214a以及第一连接部214b;其中,第一连接部214a靠近第一基准线z1的一端指向靠近第二基准线z2的一端所确定的方向,与第一极片210从第一边2101朝向第三边2103延伸的方向相反;第一连接部214b靠近第一基准线z1的一端指向靠近近第二基准线z2的一端所确定的方向,与第一极片210从第一边2101 朝向第三边2103的方向相同。如图3所示,各第一连接部214a位于各第一连接部214b的下方。第一弯曲部215为上述“复数个第一弯曲部215”中的一个;上述复数个第一弯曲部215分为第一弯曲部215a与第一弯曲部215b。其中,第一弯曲部215a位于第一基准线z1背离第一连接部214的一侧,并连接一第一连接部214a与一第一连接部214b;各第一弯曲部215a自内而外依次设置。第一弯曲部215b则位于第二基准线z2背离第一连接部214的一侧,并连接一第一连接部214b与一第一连接部214a;各第一弯曲部215b自内而外依次设置。

[0110]

对于前述第二极片220,请先参阅图7至图9,其分别示出了第二极片 220于展平状态的三个示意图,同时结合其他附图,第二极片220包括第二集流体221、第三活性材料层222以及第四活性材料层223。第二集流体221 为薄片状结构,其边缘包括第五边2201、第六边2202、第七边2203以及第八边2204。其中,第五边2201沿上述第一方向x延伸;第六边2202沿上述第四方向u延伸,其与第五边2201相邻设置。第三边2103与第五边2201 之间沿上述第四方向u相对设置,第八边2204与第六边2202之间则沿上述第一方向x相对设置,该第五边2201、第六边2202、第七边2203以及第八边2204共同围成一矩形;即是,在不考虑第二集流体221厚度的情况下,第二集流体221在展开状态下整体呈矩形。本实施例中,该第六边2202的长度大于上述第五边2201的长度;即是说,第六边2202与第八边2204分别构成该第一集流体的长边,第五边2201与第七边2203则分别构成该第二集流体 221的宽边。

[0111]

本实施例中,第二集流体221为复合集流体;具体地,其包括沿其厚度方向依次层叠设置的第三导电层2212、第二绝缘层2211以及第四导电层 2213。第二绝缘层2211由绝缘材料制成,其是第三导电层2212与第四导电层2213设置的基材;该第二绝缘层2211位于第三导电层2212与第四导电层2213之间,同时也对第三导电层2212与第四导电层2213造成了物理上的分隔。可选地,第二绝缘层2211包括聚合物材料;进一步可选地,第二绝缘层2211包括聚对苯二甲酸亚乙酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚酰胺、聚乙二醇、聚酰胺酰亚胺、聚碳酸酯、环状聚烯烃、聚苯硫醚、聚乙酸乙烯酯、聚四氟乙烯,聚亚甲基萘、聚偏二氟乙烯,聚萘二甲酸亚乙酯、聚碳酸亚丙酯、聚(偏二氟乙烯-六氟丙烯)、聚(偏二氟乙烯-共-三氟氯乙烯)、有机硅、维尼纶、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚醚腈、聚氨酯、聚苯醚、聚酯、聚砜及其衍生物、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶、氟化橡胶、聚乙烯醇、聚偏氟乙烯中的至少一种。可选地,第二绝缘层2211的厚度为1微米至40微米。第三导电层2212 与第四导电层2213则是由可导电的材料制成,两者分别设置在第二绝缘层 2211的两面,本技术不对其具体材料构成作出限定。例如,本实施例中,第二极片220为阴极极片,第三导电层2212和/或第四导电层2213可以由铝制成;可以理解的是,在本

申请的其他实施例中,第三导电层2212和/或第四导电层2213亦可以由铝合金、镍、镍合金等其他合适的可导电材料制成,在此不一一详举说明。而至于将第三导电层2212与第四导电层2213设置于第二绝缘层2211上的方式,其可以是喷涂、电镀或胶粘,本技术不对其作出限定。可选地,第三导电层2212和/或第四导电层2213的厚度为1微米至 10微米。

[0112]

第三活性材料层222与第四活性材料层223设于第二集流体221的表面,其是供锂离子嵌入或脱出的材料层。上述第三导电层2212具有背离第二绝缘层2211设置的第三表面22121,第三活性材料层222设于第三表面22121。第三活性材料层222具有位于第二集流体221的第三表面22121的第五棱边 2221与第六棱边2222。沿上述第四方向u,该第五棱边2221与第六棱边 2222分别位于第三活性材料层222的两端;其中,第五棱边2221较第六棱边2222更靠近于第五边2201。该第五棱边2221与第五边2201之间具有第五距离l

241

,第六棱边2222与第七边2203之间具有第六距离l

242

。相似地,第四导电层2213具有背离第二绝缘层2211设置的第四表面22131,第四活性材料层223则设于第四表面22131。第四活性材料层223具有位于第二集流体221的第四表面22131的第七棱边2231与第八棱边2232。沿上述第四方向u,该第七棱边2231与第八棱边2232分别位于第四活性材料层223的两端;其中,第七棱边2231较第八棱边2232更靠近于第五边2201;该第七棱边2231与第五边2201之间具有第七距离l

242

,第八棱边2232与第七边 2203之间具有第八距离l

252

。

[0113]

请再返回参阅图3,电极组件200整体卷绕设置,其使得第二极片220 经过多次弯折,并在上述第三方向z上堆叠成多层。沿上述第一方向x观察时,并沿电极组件200的卷绕方向,第二极片220中从第五边2201起始到的第一个拐角处,在沿上述第二方向y位于最外侧的点为第三点o;以该第三点o为基准作一条平行于上述第三方向z的直线,将该直线定义为第三基准线z3。沿电极组件200的卷绕方向,第二极片220中从第五边2201起始到的第二个拐角处,在沿上述第二方向y位于最外侧的点为第四点p;以该第四点p为基准作一条平行于上述第三方向z的直线,将该直线定义为第四基准线z4。

[0114]

第二极片220绕第五边2201卷绕设置,并包括复数个第二连接部224与复数个第二弯曲部225;沿电极组件200的卷绕方向,各第二连接部224与各第二弯曲部225之间交替设置。第二连接部224为上述“复数个第二连接部 224”中的一个,沿第一方向x观察,第二连接部224沿第二方向y延伸,并位于第三基准线z3与第四基准线z4之间;各第二连接部224之间沿第三方向z排列设置。沿电极组件200的卷绕方向,第二弯曲部225连接相邻的两第二连接部224。上述复数个第二连接部224分为第二连接部224a以及第二连接部224b;其中,第二连接部224a靠近第三基准线z3的一端指向靠近第四基准线z4的一端所确定的方向,与第二极片220沿第五边2201朝向第七边2203延伸的方向相反;第二连接部224b靠近第三基准线z3的一端指向靠近第四基准线z4的一端所确定的方向,与第二极片220自第五边2201朝向第七边2203延伸的方向相同。第二弯曲部225为上述“复数个弯曲部225”中的一个,上述复数个第二弯曲部225分为第二弯曲部225a与第二弯曲部 225b;其中,第二弯曲部225a位于第三基准线z3背离第二连接部224的一侧,第二弯曲部225b则位于第四基准线z4背离第二连接部224的一侧。

[0115]

对于前述隔离膜230,其作用主要是隔离第一极片210和第二极片220 并导通离子,对于其材料没有限制。在一些实施例中,隔离膜230包括多孔基材。在一些实施例中,隔离膜230还包括设置于多孔基材上的功能性涂层,功能性涂层可以包括粘接剂或无机颗粒

214的两端位置,以降低上述的析锂风险。

[0118]

本实施例中,沿上述第二边2102的延伸方向,第一导电件300与第二导电件400满足:1/5≤(l

16-l

14

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5,1/5≤(l

17-l

15

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5;其中,l

14

为第一距离l

141

与第三距离l

142

两者的最大值,l

15

为第二距离 l

151

与第四距离l

152

两者的最大值。沿垂直于第一集流体211的方向观察,第一活性材料层212具有与第二活性材料层213重叠的第一区域层,第二活性材料层213具有与第一活性材料层212重叠的第二区域层。由于第一导电件300与第二导电件400是将相应的活性材料层电子导出的结构,因此当电化学装置1进行充电时,第一极片210在第一导电件300与第二导电件400 处的电流密度是最高的;若两者距离太近,则第二极片220脱出的锂离子中位于在第一导电件300与第二导电件400附近的锂离子移动速率(即嵌入第一极片的速率)极快,进而导致部分锂离子并未及时嵌入第一极片210而在第一极片210表面以锂单质的形式析出,即析锂。本实施例中,第一区域层 (或第二区域层)靠近第一边2101的一端与的第一导电件300距离占第一区域层长度的比值接近1/3,第一区域层靠近第三边2103的距离与第二导电件 400占第一区域层长度的比值接近1/3;即是,第一导电件300与第二导电件 400分别靠近第一区域层沿第二边2102的延伸方向的三等分点处。则当电化学装置1进行充电时,第二极片220脱出并向第一极片210移动的锂离子在靠近第一导电件与第二导电件400的位置仍移动速率较快,但与前述方式相比,沿第二边2102延伸的方向,第一导电件300与第二导电件400之间的距离约为第一区域层长度的1/3,一方面该设置可以降低在第一极片210设置第一导电件300与第二导电件400的位置析锂的风险;另一方面该设置还可以保证第一区域层(或第二区域层)位于第一棱边与第一导电件300之间的部分、第一区域层(或第二区域层)位于第一导电件300与第二导电件400 之间的部分,以及第一区域层(或第二区域层)位于第二棱边与第二导电件 400之间的部分的锂离子脱出或嵌入速率更为均匀。当然,在本技术的实施例中,还可以将第一导电件300设于第一区域层靠近第一边2101的一端,第二导电件400设于第二区域层靠近第三边2103的一端;亦或是仅1/5≤(l

16

‑ꢀ

l

14

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5,或1/5≤(l

17-l

15

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5。

[0119]

进一步地,该第一导电件300与第二导电件400中的至少一个伸出壳体 100,并构成该电化学装置1的第一极耳。例如在本技术的一些实施例中,第一导电件300的中部与第二导电件400的中部在壳体100内焊接固定,两者远离电极组件200的一端相互连接并伸出壳体100,从而使该第一导电件 300与第二导电件400共同构成电化学装置1的第一极耳。当然,在本技术其他的实施例中,第一导电件300与第二导电件400中也可以仅其中的一个延伸出壳体100。值得一提的是,第一导电件300与第二导电件400的设置旨在实现第一导电层2112与第二导电层2113之间的电子导通,即使本实施例中通过该第一导电件300和/或第二导电件400来构成电化学装置1的第一极耳,但本技术并不局限于此。例如,在本技术其他的一些实施例中,该电化学装置1还另包括第一极耳,第一导电件300与第二导电件400中至少一个与该第一极耳的一端连接,该第一极耳的另一端伸出壳体100。

[0120]

此外,该电化学装置1还包括第三导电件500与第四导电件600,第三导电件500连接于上述第三导电层2212,第四导电件600连接于第四导电层 2213。本实施例中,该两者及第二极片220之间的连接关系,和上述第一导电件300、第二导电件400及第一极片210之间的连接关系基本相同。即是,第三导电件500连接于上述第三导电层2212,第四导电件600连

接于第四导电层2213,该第三导电层2212与第四导电层2213之间电连接。沿上述第六边2202的延伸方向,第六边2202的长度为l

21

,第三导电件500与第四导电件600之间的间距为l

22

;第三导电件500与第五边2201之间的距离为l

26

,第四导电件600与第七边2203之间的距离l

27

。本实施例中,该电化学装置 1满足:l

22

/l

21

≥1/5。本实施例中,该电化学装置满足:1/5≤(l

26-l

24

)/(l

21

‑ꢀ

l

24-l

25

)≤2/5,1/5≤(l

27-l

25

)/(l

21-l

24-l

25

)≤2/5;其中,l

24

为第五距离l

241

与第七距离l

242

两者的最大值,l

25

为第六距离l

251

与第八距离l

252

两者的最大值。

[0121]

当然,即使本实施例中第三导电件500、第四导电件600以及第二极片 220之间的连接关系如上所述,但本技术并不局限于此,在本技术其他的实施例中,第三导电件500(第四导电件600)还可以设于第三表面22121(第四表面22131)的任意位置。例如,在本技术其他的一些实施例中,第三导电件500设于第三表面22121靠近第五边2201的端部;第四导电件600设于第四表面22131靠近第七边2203的端部;即是,沿第六边2202的延伸方向,第三导电件500与第四导电件600分设于第二极片220的两端。又例如,在本技术其他的另一些实施例中,第三导电件500设于第三表面22121靠近第五边2203的端部,第四导电件600设于第四表面22131的中部;即是,沿第六边2202的延伸方向,第三导电件500与第四导电件600中的一个位于第二极片220的端部,另一个位于第二极片220的中部。

[0122]

在本实施例中,第一导电件300安装于一第一连接部214,第三导电件 500安装于一第二连接部224;为便于说明,以下将上述复数个第一连接部 214中安装有该第一导电件300的第一连接部214定义为第一预设连接部 214c,将上述复数个第二连接部224中安装有第三导电件500的第二连接部 224定义为第二预设连接部224c。具体地,请参阅图10,其示出了图3中b 处的局部放大示意图,第一活性材料层212的部分位于该第一预设连接部 214c,该第一活性材料层212位于该第一预设连接部214c的部分自背离第一集流体211的表面内凹以形成第一凹槽2105,以显露第一集流体211;即是第一凹槽2105贯通第一活性材料层212背离第一集流体211的表面;沿上述第一方向x,该第一凹槽2105的一端贯通第一活性材料层212。第二活性材料层213的部分位于该第一预设连接部214c,该第二活性材料层213位于该第一预设连接部214c的部分自背离第一集流体211的表面内凹以形成第二凹槽2106,即是第二凹槽2106贯通第二活性材料层213背离第一集流体211 的表面;沿上述第一方向x,该第二凹槽2106的一端贯通第二活性材料层 213。第二凹槽2106与上述第一凹槽2105沿第三方向z的投影至少部分重叠。第一导电件300的一端安装于第一凹槽2105;可选地,第一导电件300 焊接于第一集流体211。第一凹槽2105的设置一方面便于将第一集流体211 裸露出来,从而便于第一导电件300的焊接;另一方面还可以用于收容焊接过程形成的焊印。同理,第二凹槽2106的设置同样便于收容第一导电件300 焊接形成的焊印。

[0123]

沿上述第三方向z,第二预设连接部224c位于第一导电件300背离第一预设连接部214c的一侧;并且,在上述复数个第一连接部214与复数个第二连接部224之中,该第二预设连接部224与第一预设连接部214c相邻设置,即是第二预设连接部224c是众多第二连接部224中与第一预设连接部214c 相邻的一个。第三活性材料层222的部分位于该第二预设连接部224c,该第三活性材料层222位于该第二预设连接部224c的部分自背离第二集流体221 的表面内凹以形成第三凹槽2205,以显露第二集流体221,即是第三凹槽 2205贯通第三活性材料层222背离第二集流体221的表面;沿上述第一方向 x,该第三凹槽2205的一端贯通第三活性材料层222。第四活性材料层223 的部分位于该第二预设连接部224c,该第四活性

材料层223位于该第二预设连接部224c的部分自背离第二集流体221的表面内凹以形成第四凹槽2206,即是第四凹槽2206贯通第四活性材料层223背离第二集流体221的表面;沿上述第一方向x,该第四凹槽2206的一端贯通第四活性材料层223。第四凹槽2206与上述第三凹槽2205沿第三方向z的投影至少部分重叠。第三导电件500的一端安装于第三凹槽2205;可选地,第三导电件500焊接于第二集流体221。第三凹槽2205的设置一方面便于将第二集流体221裸露出来,从而便于第三导电件500的焊接;另一方面还可以用于收容焊接过程形成的焊印。同理,第四凹槽2206的设置同样便于收容第一导电件300焊接形成的焊印。

[0124]

由于在某些情况下第一导电件300的厚度可能大于第一活性材料层212,从而造成第一导电件300(或第一导电件300上的焊印毛刺)相对第一活性材料层212凸出设置;另外,即使第一导电件300的厚度不大于第一活性材料层212,但在某些使用场景下,第一预设连接部214c发生形变从而使得第一导电件300(或第一导电件300上的焊印毛刺)相对第一活性材料层212 凸出设置;而这可能导致上述焊印毛刺刺破隔离膜230,进而导致第一极片 210与第二极片220短路。为改善这一不足,本实施例中,第四活性材料层 223于第二预定连接部224c的部分设于第二集流体221面向第一导电件300 的一侧,并设有上述第四凹槽2206;该第四凹槽2206与第一导电件300沿第三方向的投影至少部分重叠。该设置旨在使第一导电件300与第四凹槽 2206的位置对应,进而便于第四凹槽2206收容第一导电件300(或第一导电件300上的焊印毛刺)相对第一活性材料层212表面凸出的部分。本实施例中,第四凹槽2206沿第三方向z的投影覆盖第一导电件300位于第一预设连接部214c的部分沿第三方向z的投影。如此,第四凹槽2206则可以完全收容第一导电件300及其焊印毛刺相对第一活性材料层212凸出的部分;其可以在一定程度上降低上述凸出部分挤压第二极片220而导致第二极片220 界面受损的风险。在一些可选的实施例中,第一导电件300的至少部分伸入第四凹槽2206;在一些可选的实施例中,第一导电件300位于第一预设连接部214c并相对第一活性材料层212凸出的部分全部伸入第四凹槽2206。

[0125]

进一步地,为降低第一导电件300焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第一绝缘件240。具体地,请继续参阅图10,第一绝缘件240固定于第一预设连接部214c设有第一导电件300的一侧,并覆盖第一凹槽2105的至少部分,以将第一导电件300以及与第一绝缘件240相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第一绝缘件240包括粘接胶;当然,在本技术的其他实施例中,第一绝缘件240也可以包括其他任意的绝缘元件,只要其可将第一导电件300与上述隔离膜230分隔开即可。为更进一步地降低第一导电件300焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第二绝缘件250。具体地,请继续参阅图10,第二绝缘件250固定于第一预设连接部214c设有第二活性材料层213的一侧,并覆盖第二凹槽2106 的至少部分,以将第二凹槽中的焊印毛刺以及相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第二绝缘件250包括粘接胶;同理,在本技术的其他实施例中,第二绝缘件250也可以包括其他任意的绝缘元件。

[0126]

进一步地,为降低第三导电件500焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第三绝缘件260。具体地,请继续参阅图10,第三绝缘件260固定于第二预设连接部224c设有第三导电件500的一侧,并覆盖第三凹槽2205的至少部分,以将第三导电件500以及与第三绝缘件260 相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第三绝缘件260包括粘接胶;当然,在本技术的其他实施例中,第三绝缘件260也可以包括其他任意的绝缘元件,只要其

可将第三导电件500与上述隔离膜230分隔开即可。为更进一步地降低第三导电件500焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1 还包括第四绝缘件。具体地,第四绝缘件固定于第二预设连接部224c设有第四活性材料层223的一侧,并覆盖第四凹槽2206的至少部分,以将第四凹槽 2206中的焊印毛刺以及相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第四绝缘件包括粘接胶;同理,在本技术的其他实施例中,第四绝缘件也可以包括其他任意的绝缘元件。

[0127]

若第四凹槽2206沿第二方向y的宽度小于第一绝缘件2105,当该电化学装置1充电时,位于第四凹槽2206边缘并且与上述第一绝缘件2105位置相对的活性材料中的锂离子仍会脱出第二极片220,并向第一极片210移动。由于第一极片210有部分活性材料被第一绝缘件2105覆盖,因此自第二极片 220脱出的锂离子有部分会无法嵌入第一极片210,并以单质的形式析出在第一极片210表面,即造成析锂现象;而这会进一步导致第一极片210中的部分活性材料在放电过程中也无法脱出第一极片210。本实施例中,沿上述第二方向y,第一绝缘件2105的两端位于第四凹槽2206的两端之间;如此,则可以在一定程度上改善上述不足。

[0128]

值得一提的是,由于上述第四凹槽2206的设置可以用于收容第一导电件300位于第一预设连接部214c上的部分,即该第四凹槽2206与上述第一绝缘件240的位置对应,因此本技术实施例中第四绝缘件实则是可以省略的。即是,第四凹槽2206与第一导电件300位置对应的设置有利于节省一道粘接胶,进而有利于减小电极组件200的厚度,以提升电化学装置1的能量密度。

[0129]

在一些实施例中,为便于第一导电件300与第三导电件500均可以延伸出电极组件200而不发生干涉;第一导电件300伸出第一极片210的一端与第三导电件500伸出第二极片220的一端沿上述第一方向x分别位于电极组件200的两侧。具体地,请参阅图11至图14,其依次示出了本技术其中一些实施例中第一极片210、第一导电件300与第二导电件400连接状态下的两个方向的示意图,以及第二极片220、第三导电件500与第四导电件600 连接状态下两个方向的示意图,第三凹槽2205沿第一方向x贯通第三活性材料层222,第四凹槽2206沿第一方向x贯通第三活性材料层222的;如此,则便于第三导电件500背离电极组件200的一端伸出第二极片220。当然,上述第一凹槽2105、第二凹槽2106、第五凹槽2107、第六凹槽2108、第七凹槽2207和第八凹槽2208中的任意一者也可以如图11至图13所示沿第一方向x贯通相应的极片。值得说明的是,至于上述第四凹槽2206,其实则也可以沿第一方向x仅单侧贯通第三活性材料层222靠近上述第一导电件 300的一端。值得一提的是,即使本实施例中,第三导电件500是设置于第三凹槽2205,但本技术并不局限于此,在本技术其他的实施例中,第三导电件500同样可以设于第四凹槽2206。

[0130]

至于上述第二导电件400及第四导电件600之间的位置关系,其与上述第一导电件300及第三导电件500之间的位置关系基本相同,以下作详细说明。

[0131]

请继续参阅图10,第二导电件400安装于一第一连接部214,第四导电件 600安装于一第二连接部224;为便于说明,以下将上述复数个第一连接部 214中安装有该第二导电件400的第一连接部214定义为第三预设连接部 214d,将上述复数个第二连接部224中安装有第四导电件600的第二连接部 224定义为第四预设连接部224d。第一活性材料层212的部分位于该第三预设连接部214d,该第一活性材料层212位于该第三预设连接部214d的部分自背离第一集流体211的表面内凹以形成第五凹槽2107;沿上述第一方向x,该第五凹槽

2107的一端贯通第一活性材料层212。第二活性材料层213的部分位于第三预设连接部214d,该第二活性材料层213位于该第三预设连接部 214d的部分自背离第一集流体211的表面内凹以形成第六凹槽2108;沿上述第一方向x,该第六凹槽2108的一端贯通第二活性材料层213。第二导电件 400的一端安装于第六凹槽2108,其另一端伸出第一极片210,并与上述第一导电件300伸出第一极片210的一端沿第一方向x位于电极组件200的同侧;可选地,第二导电件400焊接于第二集流体221。第六凹槽2108的设置一方面便于将第一集流体211裸露出来,从而便于第二导电件400的焊接;另一方面还可以用于收容焊接过程形成的焊印。同理,第五凹槽2107的设置同样便于收容第二导电件400焊接形成的焊印。

[0132]

沿上述第三方向z,第四预设连接部224d位于第三预设连接部214d设有第五凹槽2107的一侧;并且,在上述复数个第一连接部214与复数个第二连接部224之中,该第四预设连接部224d与第三预设连接部214d相邻设置,即是第四预设连接部224d是众多第二连接部224中与第三预设连接部214d 相邻的一个。第三活性材料层222的部分位于该第四预设连接部224d,该第三活性材料层222位于该第四预设连接部224d的部分自背离第二集流体221 的表面内凹以形成第七凹槽2207;沿上述第一方向x,该第七凹槽2207的一端贯通第三活性材料层222。第七凹槽2207与上述第二凹槽2106沿第三方向z的投影至少部分重叠。第四活性材料层223的部分位于该第四预设连接部224d,该第四活性材料层223位于该第四预设连接部224d的部分自背离第二集流体221的表面内凹以形成第八凹槽2208;沿上述第一方向x,该第八凹槽2208的一端贯通第四活性材料层223。第八凹槽2208与上述第七凹槽2207沿第三方向z的投影至少部分重叠。第四导电件600的一端安装于第八凹槽2208,其另一端伸出第二极片220,并与上述第三导电件500伸出第二极片220的一端沿第一方向x位于电极组件200的同侧;可选地,第四导电件600焊接于第二集流体221。第八凹槽2208的设置一方面便于将第二集流体221裸露出来,从而便于第四导电件600的焊接;另一方面还可以用于收容焊接过程形成的焊印。同理,第七凹槽2207的设置同样便于收容第一导电件300焊接形成的焊印。

[0133]

由于在某些情况下第四导电件600的厚度可能大于第四活性材料层223,从而造成第四导电件600(或第四导电件600上的焊印毛刺)相对第四活性材料层223凸出设置;另外,即使第四导电件600的厚度不大于第四活性材料层223,但在某些使用场景下,第四预设连接部224d发生形变从而使得第四导电件600(或第四导电件600上的焊印毛刺)相对第四活性材料层223 凸出设置;而这可能导致上述焊印毛刺刺破隔离膜230,进而导致第一极片 210与第二极片220短路。为克服这一不足,本实施例中,第一活性材料层 212于第三预定连接部214d的部分设于第一集流体211面向第四导电件600 的一侧,并设有上述第五凹槽2107;该第五凹槽2107与第四导电件600沿第三方向z的投影至少部分重叠。该设置旨在使第四导电件600与第五凹槽 2107的位置对应,进而便于第五凹槽2107收容第四导电件600(或第四导电件600上的焊印毛刺)相对第四活性材料层223表面凸出的部分。本实施例中,第五凹槽2107沿第三方向z的投影覆盖第四导电件600位于第四预设连接部224d的部分沿第三方向z的投影。如此,第五凹槽2107则可以完全收容第四导电件600及其焊印毛刺相对第四活性材料层223凸出的部分。在一些可选的实施例中,第四导电件600的至少部分伸入第五凹槽2107;在一些可选的实施例中,第四导电件600位于第四预设连接部224d并相对第四活性材料层223凸出的部分全部伸入第五凹槽2107。

[0134]

进一步地,为降低第四导电件600焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第五绝缘件270。具体地,请继续参阅图10,第五绝缘件270固定于第四预设连接部224d设有第四导电件600的一侧,并覆盖第八凹槽2208的至少部分,以将第四导电件600以及与第五绝缘件270相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第五绝缘件270包括粘接胶;当然,在本技术的其他实施例中,第五绝缘件270也可以包括其他任意的绝缘元件,只要其可将第四导电件600与上述隔离膜230分隔开即可。为更进一步地降低第四导电件600焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第六绝缘件280。具体地,请继续参阅图10,第六绝缘件280固定于第四预设连接部224d设有第三活性材料层222的一侧,并覆盖第七凹槽2207 的至少部分,以将第七凹槽2207中的焊印毛刺以及相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第六绝缘件280包括粘接胶;同理,在本技术的其他实施例中,第六绝缘件280也可以包括其他任意的绝缘元件。

[0135]

进一步地,为降低第二导电件400焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第七绝缘件290。具体地,请继续参阅图10,第七绝缘件290固定于第三预设连接部214d设有第二导电件400的一侧,并覆盖第六凹槽2108的至少部分,以将第二导电件400以及与第七绝缘件290相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第七绝缘件290包括粘接胶;当然,在本技术的其他实施例中,第七绝缘件290也可以包括其他任意的绝缘元件,只要其可将第二导电件400与上述隔离膜230分隔开即可。为更进一步地降低第二导电件400焊接形成的毛刺刺穿隔离膜230的风险,该电化学装置1还包括第八绝缘件。具体地,第八绝缘件固定于第三预设连接部214d设有第一活性材料层212的一侧,并覆盖第五凹槽2107的至少部分,以将第五凹槽 2107中的焊印毛刺以及相邻的隔离膜230分隔开。可选地,第八绝缘件包括粘接胶;同理,在本技术的其他实施例中,第八绝缘件也可以包括其他任意的绝缘元件。

[0136]

值得一提的是,由于上述第五凹槽2107的设置可以用于收容第四导电件600位于第三预设连接部214d上的部分,即该第五凹槽2107与上述第五绝缘件270的位置对应,因此本技术实施例中第八绝缘件实则是可以省略的。即是,第四凹槽2206与第四导电件600位置对应的设置有利于节省一道粘接胶,进而有利于减小电极组件200的厚度,以提升电化学装置1的能量密度。

[0137]

值得一提的是,即使本实施例中,第二导电件400是设置于第六凹槽 2108,但本技术并不局限于此,在本技术其他的实施例中,第二导电件400 同样可以设于第四凹槽2206,第一导电件300的位置则相应调整。

[0138]

在一些实施例中,于上述复数个第一连接部214与第二连接部224中,第一预设连接部214c、第二预设连接部224c、第三预设连接部224d及第四预设连接部224d相邻设置;确切地说,沿上述第三方向z,第一预设连接部 214c与第三预设连接部224c相邻设置,第四预设连接部224d与第一预设连接部214c相邻设置,第二预设连接部214d与第四预设连接部224d相邻设置。

[0139]

若第六绝缘件280沿第二方向y的宽度小于第二绝缘件250,当该电化学装置1充电时,位于第六绝缘件280边缘并且与上述第二绝缘件250位置相对的活性材料中的锂离子仍会脱出第二极片220,并向第一极片210移动。由于第一极片210有部分活性材料被第二绝缘件250覆盖,因此自第二极片 220脱出的锂离子有部分会无法嵌入第一极片210,并以单质的形式析出在第一极片210表面,即造成析锂现象;而这会进一步导致第一极片210中的部

分活性材料在放电过程中也无法脱出第一极片210。本实施例中,沿上述第二方向y,第二绝缘件250的两端位于第六绝缘件280的两端之间;如此,则可以在一定程度上改善上述不足。

[0140]

本技术实施例提供的电化学装置1包括壳体100、收容于壳体100内的卷绕式电极组件200、第一导电件300以及第二导电件400。电极组件200中,第一极片210的第一集流体211包括层叠设置的第一导电层2112、第一绝缘层2111以及第二导电层2113。第一绝缘层2111位于第一导电层2112与第二导电层2113之间。第一导电件300连接于上述第一导电层2112;第二导电件400连接于第二导电层2113,第一导电件300与第二导电件400之间电连接。

[0141]

复合集流体的两导电层如果不导通,复合集流体的内阻较大,极片的过流能力较弱。为改善这一不足,一些实施方式中是将极耳通过超声焊接等连接的方式固定于复合集流体,焊接产生的高温使复合集流体中间的绝缘材料层在对应位置局部熔融,并使得两导电材料层强行接触导通。但这具有较高的不确定性,因为即使绝缘材料层发生熔融,两导电材料层也存在未电接触的概率;当两导电材料层之间未电接触或接触不良时,背离极耳一侧的导电材料层与极耳中一者的电子难以流向另一者,进而使极片的过流能力较弱。

[0142]

而本技术实施例提供的电化学装置1中,第一导电件300连接于第一导电层2112,第二导电件400连接于第二导电层2113,并且第一导电件300与第二导电件400彼此电连接;由此,第一导电层2112与第二导电层2113之间则通过第一导电件300与第二导电件400实现电子导通。即是,本技术实施例提供的电化学装置可以改善当前复合集流体中两导电层之间不导通的现状。在此基础上,无论是在第一集流体211上另接极耳,亦或是利用第一导电件300与第二导电件400中的至少一者充当该电化学装置1的极耳,第一导电层2112与第二导电层2113中的电子均能够流向极耳,或者极耳中的电子能够流向第一导电层2112与第二导电层2113。

[0143]

另外,该电化学装置1满足:l

12

/l

11

≥1/5,该设置可使第一导电件300 与第二导电件400之间具有较大的间距,避免两者位于同一第一连接部214 且靠近设置;即是可以使第一导电件300与第二导电件400位于不同的第一连接部214,或者同一第一连接部214的两端位置,以降低上述的析锂风险。除此之外,第一导电件300/第二导电件400位置处电流密度较大,其容易引起第一活性材料层212/第二活性材料层213的膨胀与收缩,进而导致第一导电层2112、第二导电层2113以及第一绝缘层2111的变形。如果第一导电件 300与第二导电件400距离太近,则在充放电过程中,整个第一极片210在长度上的变形过于集中,进而造成第一极片210应力集中,从而导致第一极片210容易变形,而这会影响电化学性能和使用寿命;l

12

/l

11

≥1/5的设置则可在一定程度上改善上述状况。

[0144]

另外,该电化学装置1满足:1/5≤(l

16-l

14

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5,和/或 1/5≤(l

17-l

15

)/(l

11-l

14-l

15

)≤2/5,该设置使得:第一导电件300与第二导电件 400分别靠近第一区域层沿第二边2102的延伸方向的三等分点处;其一方面该设置可以降低在第一极片210设置第一导电件300与第二导电件400的位置析锂的风险,另一方面该设置还可以保证上述第一区域层(或第二区域层) 位于第一棱边与第一导电件300之间的部分、上述第一区域层(或第二区域层)位于第一导电件300与第二导电件400之间的部分,以及上述第一区域层(或第二区域层)位于第二棱边与第二导电件400之间的部分的锂离子嵌入或脱出速率,即移动速率更为均匀。

[0145]

值得一提的是,即使在本实施中第一导电件300、第二导电件400、第三导电件500以及第四导电件600是如上设置,但本技术并不局限于此,上述四者的设置方式实则是灵活多变的。

[0146]

例如,图15示出了本技术其中另一实施例提供的电化学装置1

′

隐藏壳体后的剖切示意图(视角可参照图3的视角),该电化学装置1

′

仍包括壳体、电极组件200

′

、第一导电件300

′

、第二导电件400

′

、第三导电件500

′

和第四导电件600

′

,除此之外,该电化学装置1

′

还另包括粘接件700

′

。该电化学装置1

′

与上述实施例中的电化学装置1其中一处不同在于:

[0147]

在电化学装置1中,第一导电件300靠近上述第一区域层沿第二边的延伸方向的三等分点设置,第一极片210在设置第一导电件300的部位两侧均设有绝缘件。

[0148]

而在该电化学装置1

′

中,第一导电件300

′

则是靠近第三边2103

′

设置,沿上述第三方向z,第一极片210

′

在设置第一导电件300

′

的部位仅单侧设置相应的粘接件700

′

。

[0149]

具体地,第一极片210

′

的第三边2103

′

位于一第一连接部214

′

,即是该第一极片210

′

以第一连接部214

′

进行收尾;沿上述第三方向z,上述具有第三边2103

′

的第一连接部214

′

位于上述复数个第二连接部224

′

的外侧。如图 15所示,该具有第三边2103

′

的第一连接部214

′

为图示最上方的第一连接部 214

′

。第二极片220

′

的第七边2203

′

位于一第二连接部224

′

,即是该第二极片220

′

以第二连接部224

′

进行收尾;沿上述第三方向z,该具有第七边 2203

′

的第二连接部224

′

位于各第一连接部214

′

的最外侧。如图15所示,该具有第七边的第二连接部224

′

为图示最下方的第二连接部224

′

。

[0150]

对于第一极片210

′

,请参阅图16,其示出了该第一极片210

′

于展平状态下的示意图,该第一极片210

′

包括上述第一集流体211

′

、第一活性材料层 212

′

与第二活性材料层213

′

。第一集流体211

′

的第一表面21121

′

具有设有第一活性材料层212

′

的第一区域21123

′

以及未设有第一活性材料层212

′

的第二区域21124

′

;第二表面21131

′

具有设有第二活性材料层213

′

的第三区域 21133

′

以及未设有第二活性材料层

′

213

′

的第四区域21134

′

。其中,沿上述第四方向u,第二区域21124

′

自第三边朝向第一边延伸;该第二区域21124

′

具有位于第三边处的第一首端以及相较于第一首端更靠近第一边的第一尾端,该第一首端与第一尾端为第二区域21124

′

沿上述第四方向u相对的两端。同理,沿上述第四方向u,第四区域21131

′

自第三边朝向第一边延伸;该第四区域21131

′

具有位于第三边处的第二首端以及相较于第二首端更靠近第一边的第二尾端,该第二首端与第二尾端为第四区域21134

′

沿上述第四方向u相对的两端。沿上述第三方向z,在同一第一弯曲部215

′

中,第一表面21121

′

是第一集流体211

′

远离第一边的表面,第二表面21131

′

是第集流体211靠近第一边的表面。

[0151]

对于第二极片220

′

,请参阅图17,其示出了该第二极片220

′

于展平状态下的示意图,该第二极片220

′

包括上述第二集流体221

′

、第三活性材料层 222

′

与第四活性材料层223

′

。第二集流体221

′

的第三表面22121

′

具有设有第三活性材料层221

′

的第五区域22123

′

以及未设有第三活性材料层221

′

的第六区域22124

′

;第四表面22131

′

具有设有第四活性材料层223

′

的第七区域 22133

″

。其中,沿上述第四方向u,第六区域22124

′

自第七边朝向第五边延伸;该第六区域22124

′

具有位于第七边处的第三首端以及相较于第三首端更靠近第五边的第三尾端,该第三首端与第三尾端为第六区域22124

′

沿上述第四方向u相对的两端。请结合图15,沿第三方向z,第三尾端位于第二尾端靠近第一边2101

′

的一侧。沿上述第三方向z,在同一第二弯曲部225

′

中,第三表面22121

′

是第二集流体221

′

远离第一边的表面,第四

表面22131

′

是第二集流体221

′

靠近第一边2101

′

的表面。

[0152]

上述第四区域21134

′

与第六区域22124

′

相对设置。本实施例中,为降低第四区域21134

′

与上述第六区域22124

′

接触而造成第一极片210

′

与第二极片 220

′

之间短路的风险,该电化学装置1还包括第一绝缘胶800

′

。具体地,请继续参阅图15及图17,第一绝缘胶800

′

固定于第六区域22124

′

,其整体呈条状。第一绝缘胶800

′

的一端靠近第三尾端设置,另一端朝向第三首端延伸;该第一绝缘胶800

′

将第二集流体221

′

裸露的部分与第一集流体211

′

裸露的部分分隔开,从而可以降低上述第四区域21134

′

与上述第六区域22124

′

接触的风险。可选地,第一绝缘胶800

′

包括单面胶,其粘接固定于第二集流体;当然,在本技术其他的一些实施例中,第一绝缘胶800

′

也可以包括双面胶,此时第一绝缘胶800

′

同时粘接于第二集流体以及相邻的隔离膜230

′

。

[0153]

对于上述两隔离膜230

′

,请继续参阅图15,每一隔离膜230

′

的一端位于该电极组件200

′

卷绕的中心,其靠近上述第一边2101

′

设置;每一隔离膜 230

′

的另一端位于电极组件200

′

的外表面,其具体层叠于上述第二弯曲部 215

′

,沿电极组件200的卷绕方向,第三边2103

′

、隔离膜230

′

背离第一边 2101

′

的一端以及第七边依次设置。为使该电极组件200

′

能够维持在卷绕状态,该电化学装置1还包括第二绝缘胶810

′

与第三绝缘件820

′

。具体地,第二绝缘胶810

′

的一端固定于最外层的隔离膜230

′

中层叠于最外侧第二弯曲部 225

′

的部分,另一端固定于层叠有该隔离膜230

′

的第二弯曲部215

′

;沿电极组件200的卷绕方向,第三边2103、第二绝缘件810以及第七边依次设置。第三绝缘胶820

′

的一端固定于上述具有第七边的第二连接部224

′

,另一端固定在最外侧的隔离膜230

′

中层叠于最外侧的第一弯曲部215

′

的部分;沿电极组件200的卷绕方向,第二绝缘件810

′

、第三绝缘件820

′

以及第三边2103

′

依次设置;层叠有第一第二绝缘胶810

′

的第一弯曲部215

′

与层叠有第三绝缘胶820

′

的第二弯曲部225

′

分别位于上述第一基准线z1的两侧。

[0154]

第一导电件300

′

的一端固定于该具有第三边的第一连接部214

′

;沿第三方向z,第一导电件300

′

位于所连接的第一连接部214

′

背离第一边的一侧。

[0155]

电极组件200

′

具有外侧面201

′

,该外侧面201绕上述第一边设置,并包括沿上述第三方向z相对设置的第五表面2011

′

与第六表面2012

′

。其中,沿第三方向z,第五表面2011

′

较第六表面2012

′

更靠近第一导电件300

′

。如图所示,第五表面2011

′

为最外侧的隔离膜230

′

的背离第一边的一面,第六表面2013

′

为最外侧的第二连接部224

′

背离第一边的一面。上述粘接件700

′

粘接于第五表面2011

′

,其同时与壳体固定,从而使电极组件200

′

与壳体固定连接。粘接件700

′

与第一导电件300

′

沿第三方向z的投影至少部分重叠;则,粘接件700

′

除起到固定电极组件200

′

的作用之外,还能够将第一导电件300

′

与壳体隔离开,从而避免第一导电件300的焊印毛刺刺破壳体。本实施例中,沿第三方向z,粘接件700

′

的投影覆盖第一导电件300

′

位于第一极片210

′

的部分的投影。如此,粘接件700

′

则可以基本将第一导电件300

′

的焊印毛刺与壳体分隔开。可选地,粘接件700

′

包括双面胶;当然,在本技术其他的实施例中,粘接件700

′

还可以是热熔胶等其他具有粘接性能的元件。此外,为避免第一导电件300

′

刺穿与其相邻的第二连接部224

′

之间的隔膜,进而导致第一极片210

′

与第二极片220

′

发生短路,该电化学装置1

′

仍包括第二绝缘件,该第二绝缘件设于上述第一连接部214

′

沿第三方向z面向第一边的一侧,并覆盖第一导电件300

′

焊接形成的毛刺。

[0156]

在一些实施方式中,沿第三方向z,第三导电件500

′

固定于与第一导电件300

′

相邻

的第二连接部224

′

。具体地,沿上述第三方向z,该第三导电件 500

′

位于所连接的第二连接部224

′

背离第一边的一侧;沿第二方向y,第三边位于第一导电件300

′

与第二导电件400

′

之间。上述粘接件700

′

与该第三导电件500

′

在沿第三方向z的投影至少部分重叠。则,粘接件700

′

还能够将第三导电件500

′

与壳体隔离开,从而避免第三导电件500

′

的焊印毛刺刺破壳体。本实施例中,沿第三方向z,粘接件700

′

的投影覆盖第三导电件500

′

位于第二极片220

′

的部分的投影。如此,粘接件700

′

则可以基本将第三导电件500

′

的焊印毛刺与壳体分隔开。此外,为避免第三导电件500

′

刺穿其面向第一边的一侧的隔离膜,进而导致第一极片210

′

与第二极片220

′

发生短路,该电化学装置1

′

仍包括第四绝缘件,该第四绝缘件设于上述第二连接部224

′

沿第三方向z面向第一边的一侧,并覆盖第三导电件500

′

焊接形成的毛刺。

[0157]

值得一提的是,本实施例中电极组件200

′

卷绕状态下,最外侧的隔离膜230

′

位于第一极片210

′

尾部的外侧,通过第二绝缘胶810

′

固定隔离膜230

′

的尾部,同时通过第三绝缘胶820

′

固定第二极片220

′

的尾部;如此,则可使电极组件200

′

稳定维持在卷绕的状态。该设置可避免第二极片220

′

的尾部以空箔区绕过第一极片210

′

的尾端收尾的情况,有利于节省电极组件200

′

的材料成本以及减小电极组件200

′

的整体重量,这些都有利于提升电极组件200

′

的能量密度。另外,由于粘接件700

′

是固定于隔离膜230

′

上,而隔离膜230

′

是具有弹性的;当该电化学装置1

′

跌落或受到冲击时,粘接件700

′

并不容易撕裂隔离膜230

′

,即不易损坏电极组件200

′

,同时粘接件700

′

还可以吸收一部分的冲击力,以为第一极片210

′

与第二极片220

′

提供缓冲。相反地,若粘接件700

′

固定于第一极片210

′

或第二极片220

′

则较难实现上述效果。

[0158]

与上述实施例中的电化学装置1相比,本实施例提供的电化学装置1

′

通过将第一导电件300

′

设置于具有第三边的一个第一连接部214

′

;同时通过粘接件700

′

实现对第一导电件300

′

与壳体的隔离;如此,则可以减少使用一道粘接胶,即上述第一第一绝缘胶,而这有利于减小电极组件200

′

的沿第三方向z的厚度,进而有利于提升该电化学装置1

′

的能量密度。

[0159]

又例如,图18示出了本技术其中又一实施例提供的电化学装置1

″

隐藏壳体后的剖切示意图(视角仍可参照图3的视角),该电化学装置1

″

仍包括壳体、电极组件200

″

、第一导电件300

″

、第二导电件400、第三导电件 500

″

以及第四导电件600。该电化学装置1

″

与上述实施例中的电化学装置1 的主要不同在于:

[0160]

电化学装置1

′

包括第一绝缘胶800

′

,电化学装置1通过该第一绝缘胶 800

′

来对第四区域21134

′

与第六区域22124

′

进行分隔。

[0161]

该电化学装置1

″

则不包括第一绝缘胶800

′

,而是包括绝缘材料层900

″

。具体地,绝缘材料层900

″

设于上述第六区域,以将上述第四区域与第六区域分隔开。本实施例中,绝缘材料层900

″

自第三尾端延伸至第三首端;当然,在本技术其他的实施例中,绝缘材料层900

″

与第三首端之间也可以具有间距,只要其覆盖了第六区域中与第四区域相对的部分即可。可选地,绝缘材料层900

″

包括陶瓷材料;当然,在本技术其他的实施例中,绝缘涂层 900

″

亦可以是有其他材料制成的材料层。至于将绝缘材料层设置于第六区域的方式,期可以是涂覆、喷涂或气相沉积等,本技术不对其作出限定。

[0162]

与上述实施例中的电化学装置1

′

相比,本实施例提供的电化学装置1

″

采用绝缘涂层900

″

代替了第一绝缘胶800

′

。由于第一绝缘胶800

″

通过粘接的方式固定于第三区域,其

在长期浸泡于电解液而容易影响粘接的有效性。与之相比,绝缘涂层900

″

与第二集流体之间的连接强度则更为可靠,一方面,绝缘涂层设置于第三表面的形态在工艺上能做到较上述第一绝缘胶800

′

更为规整,由此不容易导致电极组件200局部形变;另一方面,即使长期浸泡于电解液中,也不易影响其与第二集流体的连接强度。

[0163]

基于同一发明构思,本技术另一实施例还提供一种电子设备。具体地,请参阅图19,其示出了该电子设备2的示意图,同时结合图1至图14,该电子设备2包括上述任意实施例中所述的电池1(1

′

,1

″

)。本实施例中,该电子设备为手机;可以理解的是,在本技术的其他实施例中,该电子设备还可以为平板、电脑、无人机、遥控器、电动汽车等其他任意的电子设备。

[0164]

该电子设备2包括上述的电池,因此该电子设备2亦可以改善当前采用复合集流体的电池极片过流能力较弱的现状。

[0165]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;在本技术的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本技术的不同方面的许多其它变化,为了简明,它们没有在细节中提供;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1