薄膜太阳能电池组件及其制作方法、用电装置与流程

1.本技术实施例涉及太阳电池技术领域,尤其涉及一种薄膜太阳能电池组件及其制作方法、用电装置。

背景技术:

2.薄膜太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电器件,具有质量小、厚度薄、可弯曲、原材料成本低等优点。近年来,太阳能薄膜电池发展迅速,在光伏发电领域占比越来越高。当前已实现工业化制备的太阳能薄膜电池材料主要有碲化镉、铜铟镓硒、非晶体硅、砷化镓、钙钛矿等薄膜电池。而在光伏领域近几年的发展,钙钛矿太阳能薄膜电池是极具潜力取代硅基太阳能电池统治地位的新型电池。

3.现有技术中,钙钛矿太阳能电池组件在经过多次切割划线形成子电池时,会形成较大的死区,由于死区内无法产生光电转换,因此对钙钛矿太阳能电池组件的功率提升没有贡献。

技术实现要素:

4.鉴于上述问题,本技术实施例提供了一种薄膜太阳能电池组件及其制作方法、用电装置,可以减小第一刻槽与第三刻槽之间的距离,有效降低第一刻槽至第三刻槽之间的死区面积,使得整个薄膜太阳能电池组件的输出效率得以提高。

5.根据本技术实施例的第一个方面,提供了一种薄膜太阳能电池组件,包括多个子电池。该子电池包括依次层叠的基底、第一电极层、第一电荷传输层、光吸收层、第二电荷传输层和第二电极层。该薄膜太阳能电池组件沿第一方向间隔设置有多个第一刻槽、多个第二刻槽和多个第三刻槽。

6.其中,第一刻槽沿层叠方向贯穿第一电极层,第一刻槽由第一电荷传输层填充。第二刻槽沿层叠方向贯穿第二电荷传输层、光吸收层和第一电荷传输层,第二刻槽由第二电极层填充。第二刻槽包括沿第二方向间隔设置的多个子刻槽,第一方向、层叠方向和第二方向相互垂直。第三刻槽沿层叠方向贯穿第二电极层、第二电荷传输层、光吸收层和第一电荷传输层,第三刻槽包括沿第二方向间隔设置的多个半封闭区域和连接部,每个半封闭区域沿第二方向的两侧均连接有一个连接部,每个半封闭区域至少部分包围一个子刻槽,第一刻槽朝半封闭区域的开口设置。

7.通过上述方案,可以减小第一刻槽与第三刻槽之间的距离,有效降低第一刻槽至第三刻槽之间的死区面积,从而增大有效发电面积,减小因死区面积导致的薄膜太阳能电池组件电流损失,使得整个薄膜太阳能电池组件的输出效率得以提高。

8.在一些实施例中,连接部沿层叠方向的投影至少部分落入第一刻槽。

9.通过上述方案,可以减小连接部与第一刻槽之间的距离,也即,减小了第三刻槽与第一刻槽之间的距离,从而可以有效降低第一刻槽至第三刻槽之间的死区面积,增大有效发电面积,提高薄膜太阳能电池组件的功率。

10.在一些实施例中,该薄膜太阳能电池组件还包括栅线电极层。栅线电极层设置于第二电极层的上方,栅线电极层通过第二电极层与第二刻槽连接,栅线电极层的电阻率小于第二电极层的电阻率,第三刻槽还贯穿栅线电极层。

11.通过上述方案,由于栅线电极层的电阻率小于第二电极层的电阻率,所以栅线电极层的设置可以增大电流的传输效率,减小电流传输时的损耗,从而可以提高薄膜太阳能电池组件的电流输出效率。

12.在一些实施例中,栅线电极层包括主栅线和次栅线。主栅线的一端通过第二电极层与子刻槽连接。次栅线与主栅线连接,次栅线用于将收集的电流传输至主栅线。

13.通过上述方案,不仅可以通过主栅线收集电流,次栅线也可以收集电流,并将收集的电流传输至主栅线,以增大电流的传输效率。主栅线的一端通过第二电极层与子刻槽连接,使得主栅线的电流可以经过第二电极层传输至子刻槽,再传输至第一电极层,实现相邻子电池的互联。

14.在一些实施例中,主栅线的数量大于或等于子刻槽的数量,每个子刻槽均连接有至少一个主栅线。

15.通过上述方案,每个子刻槽均连接有至少一个主栅线,每个主栅线均可以收集电流,并可以将收集的电流传输至邻近的子刻槽,有效减小了电流的传输路径,减小了电流损失,增大了电流的传输效率。

16.在一些实施例中,次栅线的数量为多个,每个主栅线上间隔连接有多个次栅线。

17.通过上述方案,可以为各部位的电流提供传输介质,减少电流在第二电极层上传输的几率,从而减少电流传输时的损耗,提高薄膜太阳能电池组件的功率。

18.在一些实施例中,子刻槽的形状为圆柱形、棱柱形中的至少一种。

19.通过上述方案,在保证互联第一电极层和第二电极层的同时,提高了子刻槽的设置灵活性和多样性。

20.在一些实施例中,第一刻槽和第三刻槽在第一方向上的间距为0μm~200μm。

21.通过上述方案,大大降低了该间距值,可以有效降低第一刻槽至第三刻槽之间的死区面积,从而增大有效发电面积,提高薄膜太阳能电池组件的发电功率。

22.在一些实施例中,多个第一刻槽、多个第二刻槽和多个第三刻槽在第一方向上均匀布设。

23.通过上述方案,相邻第一刻槽沿第一方向的间距相同,相邻第二刻槽沿第一方向的间距相同,相邻第三刻槽沿第一方向的间距相同。这样,每个子电池沿第一方向的尺寸相同,便于形成规格相同的子电池。

24.根据本技术实施例的第二个方面,提供了一种薄膜太阳能电池组件的制作方法,该方法包括如下步骤:提供基底,在基底上层叠设置第一电极层,在第一电极层上沿第一方向间隔刻蚀多个第一刻槽,第一刻槽沿层叠方向贯穿第一电极层。

25.在第一电极层上依次沉积第一电荷传输层、光吸收层和第二电荷传输层,并使第一电荷传输层填充于第一刻槽。

26.沿第一方向间隔刻蚀将第二电荷传输层、光吸收层和第一电荷传输层切断的多个第二刻槽,第二刻槽包括沿第二方向间隔设置的多个子刻槽。

27.在第二电荷传输层上沉积第二电极层,并使第二电极层填充于第二刻槽。

28.沿第一方向间隔刻蚀将第二电极层、第二电荷传输层、光吸收层和第一电荷传输层切断的第三刻槽。其中,第三刻槽包括沿第二方向间隔设置的多个半封闭区域和连接部,每个半封闭区域沿第二方向的两侧均连接有一个连接部,每个半封闭区域至少部分包围一个子刻槽,第一刻槽朝半封闭区域的开口设置。

29.根据本技术实施例的第三个方面,提供了一种用电装置,包括第一方面中的薄膜太阳能电池组件,薄膜太阳能电池组件用于为用电装置提供电能。

30.上述说明仅是本技术实施例技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术实施例的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术实施例的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。

附图说明

31.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

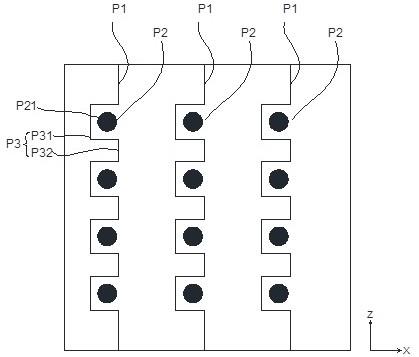

32.图1是本技术实施例提供的一种薄膜太阳能电池组件的结构示意图。

33.图2是图1中第一刻槽的结构示意图。

34.图3是图1中第一刻槽和第二刻槽的结构示意图。

35.图4是图1中第一刻槽、第二刻槽和第三刻槽的结构示意图。

36.图5是本技术实施例提供的另一种薄膜太阳能电池组件的结构示意图。

37.图6是本技术实施例提供的一种薄膜太阳能电池组件的制作方法的流程图。

38.附图标记说明:1-子电池,11-基底,12-第一电极层,13-第一电荷传输层,14-光吸收层,15-第二电荷传输层,16-第二电极层,17-栅线电极层,171-主栅线,172-次栅线,p1-第一刻槽,p2-第二刻槽,p21-子刻槽,p3-第三刻槽,p31-半封闭区域,p32-连接部,x-第一方向,y-层叠方向,z-第二方向。

具体实施方式

39.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

40.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。

41.本技术的说明书和权利要求书及附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖而不排除其它的内容。单词“一”或“一个”并不排除存在多个。

42.在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语“实施例”并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

43.本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

44.下述描述中出现的方位词均为图中示出的方向,并不是对本技术的薄膜太阳能电池组件的具体结构进行限定。例如,在本技术的描述中,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

45.此外,诸如x方向、y方向以及z方向等用于说明本实施例的薄膜太阳能电池组件的各构件的操作和构造的指示方向的表述不是绝对的而是相对的,且尽管当电池包的各构件处于图中所示的位置时这些指示是恰当的,但是当这些位置改变时,这些方向应有不同的解释,以对应所述改变。

46.此外,本技术的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序,可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

47.在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个以上(包括两个),同理,“多组”指的是两组以上(包括两组)。

48.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,机械结构的“相连”或“连接”可以是指物理上的连接,例如,物理上的连接可以是固定连接,例如通过固定件固定连接,例如通过螺丝、螺栓或其它固定件固定连接;物理上的连接也可以是可拆卸连接,例如相互卡接或卡合连接;物理上的连接也可以是一体地连接,例如,焊接、粘接或一体成型形成连接进行连接。电路结构的“相连”或“连接”除了可以是指物理上的连接,还可以是指电连接或信号连接,例如,可以是直接相连,即物理连接,也可以通过中间至少一个元件间接相连,只要达到电路相通即可,还可以是两个元件内部的连通;信号连接除了可以通过电路进行信号连接外,也可以是指通过媒体介质进行信号连接,例如,无线电波。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

49.近年来,以钙钛矿、有机薄膜太阳能电池为代表的新型薄膜太阳能电池取得了颠覆性进展,由于其具备高效率、低成本、工艺简单等优势而成为硅基太阳能电池最潜在的替代者。

50.对于大面积薄膜太阳能电池组件,为了获得合适的电压和电流输出,常通过激光或机械划线方式进行划线,实现电池的分割和互联。其工艺流程如下:在基板上沉积底电极,用激光或机械划线方式进行第一道划线,完成子电池的分割。然后,沉积功能薄膜层,用激光或机械划线方式进行第二道划线,完成子电池串联沟道刻划。最后,沉积顶部电极膜

层,用激光或机械划线方式进行第三道划线,完成前电极的分割。

51.发明人发现,相关技术的三道划线相互平行,第一道划线和第三道划线之间会形成较大的无效发电区域,通常称为死区。该区域内无法产生光电流,导致薄膜太阳能电池组件上的有效发电面积减少,最终影响薄膜太阳能电池组件的功率输出效率。

52.基于此,本技术实施例提供一种薄膜太阳能电池组件,通过第二刻槽和第三刻槽的特殊设计可以减小第一刻槽与第三刻槽之间的距离,有效降低第一刻槽至第三刻槽之间的死区面积,从而增大有效发电面积,提高薄膜太阳能电池组件的功率。

53.下面结合附图对本技术实施例提供的薄膜太阳能电池组件进行详细说明。图1是本技术实施例提供的一种薄膜太阳能电池组件的结构示意图,图2是图1中第一刻槽p1的结构示意图,图3是图1中第一刻槽p1和第二刻槽p2的结构示意图,图4是图1中第一刻槽p1、第二刻槽p2和第三刻槽p3的结构示意图。如图1至图4所示,本技术实施例提供了一种薄膜太阳能电池组件,包括多个子电池1。该子电池1包括依次层叠的基底11、第一电极层12、第一电荷传输层13、光吸收层14、第二电荷传输层15和第二电极层16。该薄膜太阳能电池组件沿第一方向x间隔设置有多个第一刻槽p1、多个第二刻槽p2和多个第三刻槽p3。

54.其中,第一刻槽p1沿层叠方向y贯穿第一电极层12,第一刻槽p1由第一电荷传输层13填充。第二刻槽p2沿层叠方向y贯穿第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13,第二刻槽p2由第二电极层16填充。第二刻槽p2包括沿第二方向z间隔设置的多个子刻槽p21,第一方向x、层叠方向y和第二方向z相互垂直。第三刻槽p3沿层叠方向y贯穿第二电极层16、第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13,第三刻槽p3包括沿第二方向z间隔设置的多个半封闭区域p31和连接部p32,每个半封闭区域p31沿第二方向z的两侧均连接有一个连接部p32,每个半封闭区域p31至少部分包围一个子刻槽p21,第一刻槽p1朝半封闭区域p31的开口设置。

55.基底11也称基板、衬底。基底11的材质可以为玻璃、钢化玻璃、石英、碳、硅、有机柔性材料等。基底11也可以是透明导电玻璃、不锈钢导电柔性衬底、聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene glycol terephthalate,pet)导电柔性衬底等。

56.第一电极层12也称底电极层、顶电极、导电层、透明导电氧化物层、金属背反射层等。第一电极层12的材质可以为透明导电氧化物(transparent conductive oxide,tco)、掺铟氧化锡(indium doped tin oxide,ito)、掺氟氧化锡(fluorine doped tin oxide,fto)和掺铝氧化锌(aluminum doped zinc oxide,azo)等。

57.第一电荷传输层13、光吸收层14和第二电荷传输层15为子电池1的功能层,其中,第一电荷传输层13和第二电荷传输层15为载流子传输层。第一电荷传输层13也称前电荷传输层等。第二电荷传输层15也称后电荷传输层等。如果电池是反式结构体系,则第一电荷传输层13为空穴传输层,第二电荷传输层15为电子传输层,该情况下,第一电荷传输层13包括任意可以用来作为空穴传输层的有机或无机材料,第二电荷传输层15包括任意可以用来作为电子传输层的有机或无机材料。如果电池是正式结构体系,则第一电荷传输层13为电子传输层,第二电荷传输层15为空穴传输层,该情况下,第一电荷传输层13包括任意可以用来作为电子传输层的有机或无机材料,第二电荷传输层15包括任意可以用来作为空穴传输层的有机或无机材料。不论电池是反式结构体系还是正式结构体系,电子传输层的材料可以是氧化锌、氧化钛、氧化锡,碳60(即,c60)和富勒烯衍生物(即,pcbm)等,空穴传输层的材料

可以是氧化镍、聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺](poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine],ptaa)、3-己基噻吩的聚合物(简称,p3ht)、2,2',7,7'-四[n,n-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9'-螺二芴(简称,sprio-ometad)等。

[0058]

光吸收层14也称光敏层。如果该光吸收层14的材料为钙钛矿,则该光吸收层14也可以称为钙钛矿层或钙钛矿光吸收层等,形成的薄膜太阳能电池组件称为钙钛矿太阳能电池组件。其中,钙钛矿层的材料可以为甲胺铅碘、甲脒铅碘、铯铅碘等。类似地,如果该光吸收层14的材料为铜铟镓硒,则形成的薄膜太阳能电池组件称为铜铟镓硒太阳能电池组件。如果该光吸收层14的材料为碲化镉,则形成的薄膜太阳能电池组件称为碲化镉太阳能电池组件。

[0059]

第二电极层16也称顶电极层、背电极层、金属电极层、透明导电前电极等。第二电极层16的材料主要为导电氧化物材料,例如,ito、azo、bzo、izo等。在此需要说明的是,第一电极层12和第二电极层16中至少一者可以为透明导电层,以保证该薄膜太阳能电池组件的透光性。

[0060]

第一刻槽p1是沿层叠方向y刻穿第一电极层12的划线,第二刻槽p2是沿层叠方向y刻穿第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13的划线,第三刻槽p3是沿层叠方向y刻穿第二电极层16、第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13的划线。这里需要说明的是,基底11、第一电极层12、第一电荷传输层13、光吸收层14、第二电荷传输层15和第二电极层16是从下至上层叠的,而第一刻槽p1、第二刻槽p2和第三刻槽p3均是从上向下刻蚀划线,因此本技术实施例中层叠方向y指的是如图1所示的从上向下的方向。

[0061]

第一刻槽p1、第二刻槽p2和第三刻槽p3的加工方式可以是激光刻划或机械刻划。第一刻槽p1、第二刻槽p2和第三刻槽p3的数量均为多个,且多个第一刻槽p1、多个第二刻槽p2和多个第三刻槽p3分别沿第一方向x间隔设置,将薄膜太阳能电池组件沿第一方向x分割成多个子电池1。其中,第一方向x可以是薄膜太阳能电池组件的长度方向或宽度方向。具体地,第一刻槽p1用于分割第一电极层12形成多个子电池1,第一刻槽p1由第一电荷传输层13填充,使得第一电荷传输层13通过第一刻槽p1与基底11连接。第二刻槽p2由第二电极层16填充,第二刻槽p2将相邻前一子电池1的第二电极层16与后一子电池1的第一电极层12连接起来,实现了前后相邻子电池1之间的互联。第三刻槽p3将相邻子电池1的第二电极层16划开,形成完整的子电池1结构。

[0062]

第一刻槽p1可以是平行于第二方向z的方槽、梯形槽、圆槽等,本技术实施例对此不作限定。如图3所示,有别于第一刻槽p1,第二刻槽p2在第二方向z上并不连续,而是由多个间隔设置的子刻槽p21组成,该多个子刻槽p21可以沿第二方向z等距均匀分布。如图4所示,有别于第一刻槽p1和第二刻槽p2,第三刻槽p3包括间隔设置的多个半封闭区域p31和连接部p32,半封闭区域p31的数量可以与子刻槽p21的数量相同,且多个半封闭区域p31可以与多个子刻槽p21一一对应。半封闭区域p31具有开口,每个半封闭区域p31可以至少部分包围对应的子刻槽p21,半封闭区域p31的开口沿第二方向z的两侧可以分别连接一个连接部p32,半封闭区域p31可以是方形、圆弧形、梯形等,连接部p32可以是平行于第二方向z或第一刻槽p1的方槽、梯形槽、圆槽等。图4示出的第三刻槽p3为锯齿形。其中,当第一方向x是薄膜太阳能电池组件的长度方向时,第二方向z是薄膜太阳能电池组件的宽度方向;当第一方向x是薄膜太阳能电池组件的宽度方向时,第二方向z是薄膜太阳能电池组件的长度方向。

[0063]

本技术实施例提供的薄膜太阳能电池组件的工作原理为:以光电效应为基础,太阳光由第一电极层12和/或第二电极层16入射至光吸收层14,光吸收层14吸收太阳光后受激发产生电子空穴对,第一电极层12和第二电极层16中的电子传输层对电子进行提取并将电子传输至第一电极层12,空穴传输层则将空穴传输至第二电极层16。当该薄膜太阳能电池接入负载时,电子通过负载传输至第二电极层16,与空穴进行复合。如果不断有阳光入射,该薄膜太阳能电池组件则会为负载提供持续稳定的电流,带动负载工作。其中,太阳光从第一电极层12还是第二电极层16入射至光吸收层14,取决于第一电极层12和第二电极层16材料的透光性。假设第一电极层12和第二电极层16均为透明材料制成,那么太阳光可以由第一电极层12和第二电极层16入射至光吸收层14。如果仅第一电极层12为透明材料制成,那么太阳光仅由第一电极层12入射至光吸收层14。

[0064]

本技术实施例中,第二刻槽p2为沿第二方向z间隔设置的多个子刻槽p21,第三刻槽p3的半封闭区域p31至少部分包围一个子刻槽p21,第一刻槽p1朝半封闭区域p31的开口设置,这样,可以减小第一刻槽p1与第三刻槽p3之间的距离,有效降低第一刻槽p1至第三刻槽p3之间的死区面积,从而增大有效发电面积,减小因死区面积导致的薄膜太阳能电池组件电流损失,使得整个薄膜太阳能电池组件的输出效率得以提高。

[0065]

在一些实施例中,如图4所示,连接部p32沿层叠方向y的投影至少部分落入第一刻槽p1。

[0066]

连接部p32连接于半封闭区域p31的开口沿第二方向z的两侧,连接部p32可以平行于第一刻槽p1。为了进一步减小第一刻槽p1与第三刻槽p3之间的距离,连接部p32可以尽可能地靠近第一刻槽p1设置。例如,连接部p32沿层叠方向y的投影可以至少部分落入第一刻槽p1。图4中,连接部p32沿层叠方向y的投影与第一刻槽p1重合。

[0067]

本实施例中,连接部p32沿层叠方向y的投影至少部分落入第一刻槽p1,可以减小连接部p32与第一刻槽p1之间的距离,也即,减小了第三刻槽p3与第一刻槽p1之间的距离,从而可以有效降低第一刻槽p1至第三刻槽p3之间的死区面积,增大有效发电面积,提高薄膜太阳能电池组件的功率。

[0068]

在一些实施例中,第一刻槽p1和第三刻槽p3在第一方向x上的间距为0μm~200μm。

[0069]

基于前面的实施例,第三刻槽p3包括沿第二方向z间隔设置的多个半封闭区域p31和连接部p32,半封闭区域p31至少部分包围子刻槽p21,每个半封闭区域p31沿第二方向z的两侧均连接有一个连接部p32,可见,第三刻槽p3上的不同部位与第一刻槽p1之间的距离不同。

[0070]

如图4所示,第三刻槽p3中连接部p32与第一刻槽p1之间的距离最小,半封闭区域p31与第一刻槽p1之间的距离较大。当连接部p32沿层叠方向y的投影至少部分落入第一刻槽p1时,第一刻槽p1和第三刻槽p3在第一方向x上的间距最小,该最小距离可以等于零。半封闭区域p31与第一刻槽p1在第一方向x上具有最大间距,该最大间距可以是200μm。

[0071]

本实施例中,第一刻槽p1和第三刻槽p3在第一方向x上的间距为0μm~200μm,相较于相关技术中第一刻槽p1和第三刻槽p3在第一方向x上的间距300μm~500μm,大大降低了该间距值,可以有效降低第一刻槽p1至第三刻槽p3之间的死区面积,从而增大有效发电面积,提高薄膜太阳能电池组件的发电功率。

[0072]

在一些实施例中,当第二电极层16为透明导电层时,第二电极层16的电阻率较大,

收集的电流在传输时损耗较大,为提高该薄膜太阳能电池组件的导电性,如图1和图5所示,该薄膜太阳能电池组件还可以包括栅线电极层17。栅线电极层17设置于第二电极层16的上方,栅线电极层17通过第二电极层16与第二刻槽p2连接,栅线电极层17的电阻率小于第二电极层16的电阻率,第三刻槽p3还贯穿栅线电极层17。

[0073]

栅线电极层17的电阻率小于第二电极层16的电阻率,在第二电极层16上设置栅线电极层17可以增大电流的传输效率。栅线电极层17可以部分覆盖第二电极层16,而不是完全覆盖第二电极层16,这样,在增大电流的传输效率的同时可以保证第二电极层16有足够的透光性。

[0074]

栅线电极层17设置于第二电极层16的上方,可以在栅线电极层17布设完之后再刻划第三刻槽p3,使得第三刻槽p3沿层叠方向y贯穿栅线电极层17、第二电极层16、第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13,从而将薄膜太阳能电池组件沿第一方向x分割成多个子电池1。

[0075]

第二刻槽p2由第二电极层16填充,栅线电极层17通过第二电极层16可以与第二刻槽p2连接,通过栅线电极收集的电流可以经过第二电极层16、第二刻槽p2流至第一电极层12。

[0076]

本实施例中,在第二电极层16的上方设置栅线电极层17,由于栅线电极层17的电阻率小于第二电极层16的电阻率,所以栅线电极层17的设置可以增大电流的传输效率,减小电流传输时的损耗,从而可以提高薄膜太阳能电池组件的电流输出效率。

[0077]

在一些实施例中,如图5所示,栅线电极层17可以包括主栅线171和次栅线172。主栅线171的一端通过第二电极层16与子刻槽p21连接。次栅线172与主栅线171连接,次栅线172用于将收集的电流传输至主栅线171。

[0078]

主栅线171和次栅线172为金属材料制成,例如,主栅线171和次栅线172的材料包括但不限于金、银、铜、铝、镍、锌、锡、铁等中任一种及其组合或合金。

[0079]

主栅线171和次栅线172可采用丝网印刷,真空溅射或真空蒸镀等技术一体成型,其工业化制备技术多样化。主栅线171和次栅线172的厚度可以是20nm~200nm。主栅线171的宽度可以是20μm~100μm,次栅线172的宽度可以是10μm~20μm。

[0080]

主栅线171可以与第一方向x平行设置,也可以与第一方向x具有非零夹角,例如,该夹角可以是60

°

、85

°

、90

°

等。次栅线172与主栅线171连接,可以是次栅线172的端部与主栅线171连接,也可以是次栅线172中除端部之外的部位与主栅线171连接。次栅线172与主栅线171之间可以具有任意夹角,例如,该夹角可以是50

°

、75

°

、90

°

等。

[0081]

本实施例中,次栅线172与主栅线171连接,不仅可以通过主栅线171收集电流,次栅线172也可以收集电流,并将收集的电流传输至主栅线171,以增大电流的传输效率。主栅线171的一端通过第二电极层16与子刻槽p21连接,使得主栅线171的电流可以经过第二电极层16传输至子刻槽p21,再传输至第一电极层12,实现相邻子电池1的互联。

[0082]

在一些实施例中,主栅线171的数量可以大于或等于子刻槽p21的数量,每个子刻槽p21均连接有至少一个主栅线171。

[0083]

每个子刻槽p21均可以通过第二电极层16与至少一个主栅线171连接。不同子刻槽p21连接的主栅线171的数量可以相同,当然也可以不相同。例如,如果某第二刻槽p2沿第二方向z包括4个子刻槽p21,那么第1个子刻槽p21可以连接有1个主栅线171,第2个和第3个子

刻槽p21可以分别连接有2个主栅线171,第4个子刻槽p21可以连接有4个主栅线171。该示例并不构成对本技术方案的限定。

[0084]

在满足第二电极层16的透光要求的情况下,每个子刻槽p21连接的主栅线171的数量越多,电流的传输效率越高。主栅线171将电流收集之后均可以通过第二电极层16传输至邻近子刻槽p21,减小了电流的传输路径,增大了电流的传输效率。

[0085]

本实施例中,每个子刻槽p21均连接有至少一个主栅线171,每个主栅线171均可以收集电流,并可以将收集的电流传输至邻近的子刻槽p21,有效减小了电流的传输路径,减小了电流损失,增大了电流的传输效率。

[0086]

在一些实施例中,如图5所示,次栅线172的数量可以为多个,每个主栅线171上间隔连接有多个次栅线172。

[0087]

每个主栅线171上连接的多个次栅线172之间的距离可以相同,也可以不同,本技术实施例对此不作限定。

[0088]

第二电极层16上各个部位均可能会产生电流,将多个次栅线172间隔连接于主栅线171上,可以为各部位的电流提供传输介质,减少电流在第二电极层16上传输的几率,从而减少电流传输时的损耗,提高薄膜太阳能电池组件的功率。

[0089]

在一些实施例中,子刻槽p21的形状可以为圆柱形、棱柱形中的至少一种。

[0090]

多个子刻槽p21可以是独立间隔的圆柱形槽、棱柱形槽等。对于某第二刻槽p2而言,该第二刻槽p2沿第二方向z包括的多个子刻槽p21的形状可以相同,也可以不相同,本技术实施例对此不作限定。

[0091]

多个间隔的子刻槽p21互联区域可以通过降低激光脉冲重频率和提高工艺刻蚀速度获得,提高了工艺生产节拍。

[0092]

本实施例中,子刻槽p21的形状不局限于某一特定形状,在保证互联第一电极层12和第二电极层16的同时,提高了子刻槽p21的设置灵活性和多样性。

[0093]

在一些实施例中,如图1至图5所示,多个第一刻槽p1、多个第二刻槽p2和多个第三刻槽p3在第一方向x上均匀布设。

[0094]

在前面实施例的基础上,多个第一刻槽p1、多个第二刻槽p2和多个第三刻槽p3不仅可以分别沿第一方向x间隔设置,还可以分别沿第一方向x等间距均匀设置。

[0095]

换句话说,相邻第一刻槽p1沿第一方向x的间距相同,相邻第二刻槽p2沿第一方向x的间距相同,相邻第三刻槽p3沿第一方向x的间距相同。这样,每个子电池1沿第一方向x的尺寸相同,便于形成规格相同的子电池1。

[0096]

进一步地,在一些实施例中,如图1至图5所示,多个第一刻槽p1、多个第二刻槽p2和多个第三刻槽p3可以与第二方向z平行,这样,便于形成规整的子电池1,减小子电池1异形的概率。

[0097]

在一些实施例中,子电池1还可以包括封装材料层和盖板玻璃。

[0098]

盖板玻璃设置于封装材料层的上方。当薄膜太阳能电池组件没有栅线电极层17时,封装材料层可以设置于第二电极层16的上方;当薄膜太阳能电池组件还设置栅线电极层17时,封装材料层可以设置于栅线电极层17的上方。

[0099]

不论封装材料层设置在第二电极层16的上方还是栅线电极层17的上方,封装材料均会覆盖第三刻槽p3。封装材料层可以将子电池1与盖板玻璃密封连接,给子电池1以足够

的支撑,阻隔外部水汽、空气的进入,防止子电池1被氧化和水解,增加子电池1的运行可靠性及机械性能。

[0100]

根据本技术的一些实施例,如图6所示,本技术实施例还提供一种薄膜太阳能电池组件的制作方法,该方法包括如下步骤:s1:提供基底11,在基底11上层叠设置第一电极层12,在第一电极层12上沿第一方向x间隔刻蚀多个第一刻槽p1,第一刻槽p1沿层叠方向y贯穿第一电极层12。

[0101]

第一电极层12的制备方法可以是蒸镀或磁控溅射或cvd(化学气相沉积法)或ald(单原子层沉积法)。

[0102]

在第一电极层12上刻蚀第一刻槽p1时,可以从第一电极层12的一侧开始每隔6-10mm划一次线,划线宽度可以为10-80μm,这样,第一电极层12上每隔6-10mm可以形成一个10-80μm宽的第一刻槽p1。

[0103]

s2:在第一电极层12上依次沉积第一电荷传输层13、光吸收层14和第二电荷传输层15,并使第一电荷传输层13填充于第一刻槽p1。

[0104]

第一电荷传输层13和第二电荷传输层15的制备方法可以是真空溅射、反应等离子体溅镀、真空热蒸法或者湿法涂布等。光吸收层14的制备方法可以是湿法涂布。

[0105]

s3:沿第一方向x间隔刻蚀将第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13切断的多个第二刻槽p2,第二刻槽p2包括沿第二方向z间隔设置的多个子刻槽p21。

[0106]

其中,第一方向x、层叠方向y和第二方向z相互垂直。

[0107]

第二刻槽p2为前一个子电池1的第二电极层16与后一个子电池1的第一电极层12的互联区域。在刻蚀第二刻槽p2时,可以沿第二方向z从第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13的一侧开始每隔1mm~20mm刻蚀一个子刻槽p21,并且每个子刻槽p21在第一方向x上与第一刻槽p1的间距可以为10~80μm。也就是说,相邻子刻槽p21沿第二方向z的间距可以是1mm~20mm,第二刻槽p2与第一刻槽p1沿第一方向x的间距可以是10~80μm。

[0108]

第二刻槽p2可以是激光刻划,或者机械刻划形成的。

[0109]

s4:在第二电荷传输层15上沉积第二电极层16,并使第二电极层16填充于第二刻槽p2。

[0110]

第二电极层16的制备方法可以是真空溅射、反应等离子体溅镀、原子层沉积等。

[0111]

s5:沿第一方向x间隔刻蚀将第二电极层16、第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13切断的第三刻槽p3。

[0112]

其中,第三刻槽p3包括沿第二方向z间隔设置的多个半封闭区域p31和连接部p32,每个半封闭区域p31沿第二方向z的两侧均连接有一个连接部p32,每个半封闭区域p31至少部分包围一个子刻槽p21,第一刻槽p1朝半封闭区域p31的开口设置。

[0113]

第三刻槽p3要紧紧围绕第二刻槽p2进行子电池1的分割,第三刻槽p3的槽宽可以是30μm~100μm,第三刻槽p3与第一刻槽p1在第一方向x上的间距可以是0μm~200μm,其中,第三刻槽p3中的半封闭区域p31与第一刻槽p1的间距相对大于连接部p32与第一刻槽p1之间的距离。

[0114]

在一些实施例中,在s4步骤之后还可以在第二电极层16上方设置栅线电极层17,则s5步骤将变为沿第一方向x间隔刻蚀将栅线电极层17、第二电极层16、第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13切断的第三刻槽p3。

[0115]

其中,栅线电极层17可以通过丝网印刷、真空溅射或真空蒸镀等技术制备。

[0116]

在刻蚀第三刻槽p3之后,可以进行清边、测试、层压、封装处理,得到薄膜太阳能电池组件。

[0117]

根据本技术的一些实施例,本技术实施例还提供一种用电装置,包括前面实施例中的薄膜太阳能电池组件,并且薄膜太阳能电池组件用于为用电装置提供电能。

[0118]

用电装置可以是太阳能背包、帽子、头盔、服装等可穿戴设备、还可以是空间飞行器、近地飞行器、野战光伏电站等,本技术实施例提供的薄膜太阳能电池组件还可以应用于建筑屋顶、外墙、帐篷等,其形状适应性强、安装布设简便,可根据需要做成透光和部分透光的,既可以实现光电转化,又能起到良好的隔热效果。

[0119]

根据本技术的一些实施例,如图1至图5所示,本技术实施例还提供一种薄膜太阳能电池组件,包括沿第一方向x间隔等距设置的多个第一刻槽p1、第二刻槽p2和第三刻槽p3。该多个第一刻槽p1、第二刻槽p2和第三刻槽p3将该薄膜太阳能电池组件划分成若干个首尾依次串联的同等宽度的子电池1。每个子电池1由下往上依次包括基底11、第一电极层12、第一电荷传输层13、光吸收层14、第二电荷传输层15、第二电极层16和栅线电极层17。每个子电池1的宽度可以是6-10mm,其中,子电池1的宽度是子电池1沿第一方向x的尺寸。

[0120]

第一刻槽p1沿层叠方向y贯穿第一电极层12,第一刻槽p1由第一电荷传输层13填充。第二刻槽p2沿层叠方向y贯穿第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13,第二刻槽p2由第二电极层16填充;第二刻槽p2包括沿第二方向z间隔设置的多个子刻槽p21。第三刻槽p3沿层叠方向y贯穿栅线电极层17、第二电极层16、第二电荷传输层15、光吸收层14和第一电荷传输层13,第三刻槽p3包括沿第二方向z间隔设置的多个半封闭区域p31和连接部p32,每个半封闭区域p31沿第二方向z的两侧均连接有一个连接部p32,每个半封闭区域p31至少部分包围一个子刻槽p21,第一刻槽p1朝半封闭区域p31的开口设置。

[0121]

本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本技术的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。

[0122]

以上所述,以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1