显示面板及其封装方法与流程

1.本技术涉及显示领域,具体涉及一种显示面板及其封装方法。

背景技术:

2.随着显示屏技术的发展,越来越多的显示设备采用了窄边框的设计,以增加设备整体的屏占比。但是随着边框的压缩,显示面板内的封装宽度也需要随之变窄,但封装宽度过窄又增加了封装失效的风险,影响显示面板制造的可靠性。

技术实现要素:

3.本技术实施例提供一种显示面板及其封装方法,可以解决现有技术中窄边框的显示面板封装失效风险大的技术问题。

4.本技术实施例提供一种显示面板,包括:

5.衬底层;

6.源漏层,设置于所述衬底层的顶面,所述源漏层包括同层设置的电极层以及多个结构层,多层所述结构层设置于所述电极层的一侧,与所述电极层具有间隙,并沿第一方向间隔设置,所述第一方向为远离所述电极层的方向;

7.封装层,与所述电极层的顶面和侧面、各所述结构层的顶面和侧面以及所述衬底层的顶面贴合连接。

8.可选地,所述结构层包括多个沿第二方向间隔设置的结构块,所述结构块沿第二方向设置,所述第二方向与第一方向相交。

9.可选地,相邻两列的所述结构层的结构块相互交错设置。

10.可选地,所述结构块呈六棱柱状。

11.可选地,每列所述结构层的列宽小于10微米。

12.可选地,相邻两列的所述结构层之间的间隔小于10微米。

13.可选地,所述结构层包括层叠设置的多层金属层。

14.可选地,所述结构层包括:

15.第一金属层,设置于所述衬底层的顶面;

16.第二金属层,设置于所述第一金属层的顶面,所述第二金属层的列宽小于所述第一金属层的列宽;

17.第三金属层,设置于所述第二金属层的顶面,所述第三金属层的列宽大于所述第二金属层的列宽。

18.可选地,所述结构层的侧面设有至少一条沟槽。

19.相应的,本技术实施例还提供一种显示面板封装方法,所述方法包括:

20.于衬底层的顶面覆设源漏层;

21.根据预定图案对所述源漏层进行刻蚀,形成电极层和多个结构层;

22.于所述电极层的外表面、各所述结构层的外表面以及衬底层的顶面覆设封装层,

以将所述电极层和所述结构层封装。

23.本技术实施例中,通过在源漏层增设用于增加封装接触面积的结构层,增加了单位宽度内源漏层与封装层的接触面积,保证了在更窄的宽度内封装结构的可靠性,解决了现有技术中窄边框的显示面板封装失效风险大的技术问题。

附图说明

24.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

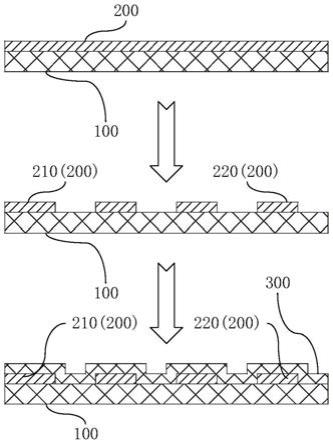

25.图1是现有技术中显示面板封装的流程示意图。

26.图2是本技术提出的显示面板的封装流程示意图。

27.图3是本技术一实施例示出的源漏层的排布示意图。

28.图4是本技术另一实施例示出的源漏层的排布示意图。

29.图5是本技术又一实施例示出的源漏层的排布示意图。

30.图6是本技术一实施例示出的结构层的结构示意图。

31.图7是本技术又一实施例示出的结构层的结构示意图。

32.图8是本技术提出的显示面板封装方法的流程图。

33.附图标记说明:

34.100、衬底层;200、源漏层;300、封装层;210、电极层;220、结构层;221、结构块;201、第一金属层;202、第二金属层;203、第三金属层;204、沟槽。

具体实施方式

35.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术,并不用于限制本技术。在本技术中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。

36.本技术实施例提供一种显示面板及其封装方法。以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。

37.本技术提供一种显示面板,该显示面板可以安装于各种具有显示功能的产品中。例如,电子产品可以是智能终端、笔记本电脑、摄影设备、可穿戴设备、电子秤、车载显示器以及电视机等。该显示面板可以是各种类型的显示面板,例如液晶显示面板和oled面板。

38.请参阅图1,在现有技术中,显示面板包括依次层叠设置的衬底层100、源漏层200以及封装层300。但源漏层200仅包含源极、漏极以及和源极、漏极相连的导电线路,即仅包含起到通信作用的电极层210,在电极层210外侧,封装层300仅与衬底层100的顶面接触,需要较大的接触面积才能保证封装的牢固性。

39.请结合参阅图2,在本技术的实施例中,显示面板包括依次层叠设置的衬底层100、源漏层200以及封装层300。源漏层200设置于衬底层100的顶面,封装层300设置于源漏层200的顶面,以对源漏层200进行封装。

40.衬底层100作为显示面板的基底,其他器件均设置在衬底层100上,衬底层100的形状决定了显示面板的形状,其可以为方形、圆形或其他形状,也可以为柔性衬底层100以应用制得柔性显示面板,其可以是石英基板、pi薄膜等。

41.封装层300一般采用树脂等有机材料制成,其设置于衬底层100朝向源漏层200的一侧,其主要作用为将源漏层200封装在衬底层100上,以将源漏层200与外界彻底隔绝,避免外界水氧的侵入导致源漏层200中的电极电路被腐蚀被短路,造成面板的损坏。

42.源漏层200包括同层设置的电极层210和多个结构层220,多个结构层220设置于电极层210的一侧,与电极层210之间具有间隔。多个结构层220由电极层210的一侧沿第一方向,即远离电极层210的方向间隔设置。封装层300与电极层210的顶面和侧面、各结构层220的顶面和侧面以及衬底层100的顶面贴合连接,以对电极层210和各结构层220进行牢固的封装。由于封装层300不仅与电极层210、结构层220以及衬底层100三者的顶面接触,还与电极层210以及结构层220两者的侧面接触,增加了单位长度内封装层300和源漏层200、衬底层100的接触面积,即增加了单位长度内的封装面积,使得在较短的封装宽度内,就可以达到符合要求的封装面积,保证了封装层300封装的牢固性,同时还缩短了封装的宽度,使其适用于窄边框以及超窄边框的显示面板,解决了现有技术中窄边框的显示面板封装失效风险大的技术问题。同时,结构层220的设置也延长了水氧的侵入路径,从而能进一步有效阻隔外界水氧进入。

43.上述的电极层210包括源极、漏极以及和源极、漏极相连的导电线路,其上有电流流经。结构层220是为增加与封装层300的接触面积而设置的,其并不与电极层210连通,其上没有电流流经,仅起到加强封装结构的作用。

44.源漏层200一般通过在走线区按照预定图案刻蚀形成,故上述的源漏层200除了可以包括同层设置的电极层210和多个结构层220外,还可以仅包括一个电极层210和一个结构层220,在结构层220上可以刻蚀出各种沟槽204组成的图案,以增加与封装层300的接触面积,进而增加封装面积,以在保证封装牢固的基础上,进一步缩短封装宽度,进而尽可能地缩短显示面板的边框宽度,实现超窄边框。

45.请结合参阅图3,在本技术的一些实施例中,上述的结构层220呈条状,沿第二方向伸展,第二方向与第一方向相交。各相邻结构层220之间的间隔宽度和电极层210与相邻结构层220之间的间隔宽度相等,均小于10微米,间隔宽度越短,单位长度内可以接触的侧面越多,接触面积越大,封装面积也越大,则可以进一步缩短封装宽度。同时各结构层220的宽度均小于10微米,所述结构层220的宽度是指结构层220上朝向两侧相邻结构层220的相对两侧面之间的距离。各结构层220的宽度越短,单位长度内可以接触的侧面越多,接触面积越大,封装面积也越大,则可以进一步缩短封装宽度。故在一些实施例中,间隔宽度小于5微米,优选为4微米,结构层220的宽度小于5微米,优选为4微米,以在保证封装牢固的基础上,进一步缩短封装宽度,进而尽可能地缩短显示面板的边框宽度,实现超窄边框。

46.请结合参阅图4和图5,在本技术的另一些实施例中,各结构层220均由多个结构块221组成。多个结构块221沿第二方向间隔设置,形成一列。金属块四周的侧面均与封装层

300接触,可以进一步增加与封装层300的接触面积,进而进一步增加封装面积,以在保证封装牢固的基础上,进一步缩短封装宽度,进而尽可能地缩短显示面板的边框宽度,实现超窄边框。

47.请结合参阅图4,在本技术的一个实施例中,上述的多个结构块221的顶面呈矩形,每列结构块221均按照预定的距离间隔设置,使得组成各结构层220的结构块221共同形成多行乘多列的矩形阵列。该排列方式加工简单,可以实现快速加工成型,同时该排布方式也增加了与封装层300的接触面积,使得进一步缩短显示面板的边框宽度,实现超窄边框成为可能。

48.请结合参阅图5,在本技术的另一个实施例中,上述的多个结构块221顶面呈六边形,相邻两列的所述结构层220的结构块221相互交错设置,使得结构块221六个侧面均与相邻的结构块221的一个侧面相对设置,形成较紧密的六方排布,以保证在单位面积内尽可能地增加与封装层300的接触面积,进而进一步增加封装面积,以在保证封装牢固的基础上,进一步缩短封装宽度。

49.请结合参阅图6,在本技术的一些实施例中,结构层220包括层叠设置的多层金属层。具体地,在一个实施例中,所述结构层220包括依次层叠设置的第一金属层201、第二金属层202以及第三金属层203。第一金属层201设置于衬底层100的顶面,第二金属层202设置于第一金属层201的顶面,第三金属层203设置于第二金属层202的顶面。第一金属层201和第三金属层203均采用钛合金制成,第二金属层202采用铝合金制成,形成与电极层210相同的钛铝钛结构,以简化生产步骤。在本实施例中,第二金属层202的宽度大于第一金属层201的宽度,也大于第三金属层203的宽度,即在结构层220的侧面形成一条沟槽204,以进一步增加封装层300的接触面积,进而进一步增加封装面积,以在保证封装牢固的基础上,进一步缩短封装宽度。同时,在本实施例中,第二金属层202的厚度大于第一金属层201的厚度,也大于第三金属层203的厚度,以保证沟槽204具有足够的槽宽,进而使得封装层300能够完全与沟槽204的槽壁贴合。

50.请结合参阅图7,在本技术的一些实施例中,结构层220的侧面设有至少一条沟槽204。在本实施例中,结构层220两侧的侧面均开设有两条沿结构层220延伸方向的沟槽204,封装层300与沟槽204的槽壁贴合,该沟槽204结构能够进一步增加源漏层200与封装层300的接触面积,即增加了单位长度内的封装面积,使得在较短的封装宽度内,就可以达到符合要求的封装面积,保证了封装层300封装的牢固性,同时还缩短了封装的宽度,使其适用于窄边框以及超窄边框的显示面板,解决了现有技术中窄边框的显示面板封装失效风险大的技术问题。同时,结构层220的设置也延长了水氧的侵入路径,从而能进一步有效阻隔外界水氧进入。

51.请结合参阅图8,一种显示面板封装方法,所述方法包括:

52.步骤s100,于衬底层的顶面覆设源漏层;

53.步骤s200,根据预定图案对所述源漏层进行刻蚀,形成电极层和多个结构层;

54.步骤s300,于所述电极层的外表面、各所述结构层的外表面以及衬底层的顶面覆设封装层,以将所述电极层和所述结构层封装。

55.请结合参阅图2,在本实施例中,先在衬底层100的上方亦即顶面覆设一层源漏层200,再根据预定的图案对源漏层200进行刻蚀,得到电极层210以及设于电极层210一侧的

与电极层210同层设置的结构层220,最后在电极层210的外表面、各所述结构层220的外表面以及衬底层100的顶面外露的部分覆设封装层300,以将所述电极层210和所述结构层220封装,使源漏层200与外界彻底隔绝,避免外界水氧的侵入导致源漏层200中的电极电路被腐蚀被短路,造成面板的损坏。

56.请结合参阅图1,在现有技术中,显示面板的封装方式一般为,先在衬底层100的顶面覆设一层源漏层200,再对源漏层200进行刻蚀,仅留下源极、漏极以及与源、漏极相连的电路层,即本技术中的电极层210,最后在电极层210的外表面以及衬底层100顶面上位于电极层210外侧的区域覆设封装层300,以将所述电极层210和封装。

57.在现有技术中,封装层300仅与电极层210的外表面以及衬底层100顶面接触,衬底层100上需要预留较大面积以保证足够的封装面积,而在本实施例中由于结构层220的存在,使得封装层300除了和顶面接触外,还与结构层220两侧的侧面接触,增加了单位长度内的封装面积,使得在较短的封装宽度内,就可以达到符合要求的封装面积,保证了封装层300封装的牢固性,同时还缩短了封装的宽度,使其适用于窄边框以及超窄边框的显示面板,解决了现有技术中窄边框的显示面板封装失效风险大的技术问题。同时,结构层220的设置也延长了水氧的侵入路径,从而能进一步有效阻隔外界水氧进入。

58.在本技术的一个实施例中,上述的源漏层200通过化学气相沉积(chemical vapordeposition cvd)覆设于衬底层100顶面,并通过光刻机刻蚀形成电极层210以及与电极层210同层设置且沿远离电极层210方向排布的多个结构层220。封装层300也是通过cvd覆设于电极层210的外表面、各所述结构层220的外表面以及衬底层100的顶面,cvd可以使得封装层300沉积于电极层210、各结构层220以及衬底层100上方所有暴露在外的外表面,实现封装层300与源漏层200内各层外表面的无缝贴合,并形成一体化的封装膜,保证封装结构的紧密型,以有效阻隔外界水氧进入。

59.以上对本技术实施例所提供的一种显示面板及其封装方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1