一种薄膜太阳能电池背接触结构及其制备方法和应用

1.本技术涉及薄膜太阳能电池技术领域,特别是涉及一种薄膜太阳能电池背接触结构及其制备方法和应用。

背景技术:

2.薄膜太阳能电池是第二代太阳能电池的主要代表,以薄膜半导体材料为吸光层,厚度在微米以及亚微米量级,大大降低了材料的消耗,生长工艺简单,便于制作轻便、可弯曲的器件,性价比占优势,产业化前景好。然而,薄膜半导体材料缺陷较多,表面载流子负荷严重,电池光电转化效率目前只有10%~20%,低于传统的晶硅太阳能电池。

3.基于以上原因,如何降低薄膜太阳能电池的表面载流子的复合,提高太阳能电池的短路电流以及开路电压,从而提高光电转化效率,是薄膜太阳能电池研究的重要方向,也是进一步拓展其应用的关键因素。

技术实现要素:

4.本技术的目的是提供一种改进的薄膜太阳能电池背接触结构及其制备方法和应用。

5.本技术采用了以下技术方案:

6.本技术的一方面公开了一种薄膜太阳能电池背接触结构,包括薄膜太阳能电池的p型半导体光吸收层,以及设置于p型半导体光吸收层表面的作为p型过渡层的p型氧化钛薄膜。

7.需要说明的是,本技术的薄膜太阳能电池背接触结构,采用p型氧化钛薄膜作为薄膜太阳能电池的p型过渡层,其设置于薄膜太阳能电池的p型半导体光吸收层与电极之间,可以有效增加空穴电荷输运,避免载流子的复合,提高太阳能电池的光电转化效率。并且,本技术采用p型氧化钛薄膜作为p型过渡层,具有高可靠性、高电流的优势,为实现高效、低成本的薄膜太阳能电池提供了一种有效的方法和途径。

8.本技术的一种实现方式中,p型氧化钛薄膜中含有金属元素掺杂,金属元素掺杂为铌、钽、钼、钨和镁中的至少一种。

9.本技术的一种实现方式中,金属元素掺杂的量为p型氧化钛薄膜总重量的0.1-20%。

10.本技术的一种实现方式中,p型氧化钛薄膜的厚度为2-200nm。

11.本技术的一种实现方式中,p型氧化钛薄膜表面还有至少一层隧穿整流层;该隧穿整流层为金属的氧化物、氮化物、硫化物和氟化物中的至少一种形成的层。

12.优选的,金属为铝、镍、铜和钛中的至少一种。例如,氧化铝、氧化镍、氧化铜或氧化钛。

13.优选的,隧穿整流层的厚度为0.1-50nm。

14.需要说明的是,本技术可以与隧穿整流层结合构成复合的背接触结构,隧穿整流

层可以单纯由金属氧化物、金属氮化物、金属硫化物、金属氟化物中的一种形成的单层结构;也可以是多层结构,例如两层、三层或更多层,其中每层的材质可以不同,例如先沉积一层氧化硅、再沉积一层氧化铝,由此形成两层结构的隧穿整流层。多层结构隧穿整流层的设计原则主要是考虑隧穿整流层与前电极层或背电极层的界面相容性,有的材料虽然隧穿整流效果较好,但是,难以在前电极层或背电极层表面形成良好的界面,影响太阳能电池的整体性能,因此,需要采用界面相容性较好的材料预先沉积一层,再沉积隧穿整流效果较好的材料。对于不同的前电极层或背电极层,其与隧穿整流层材料的相容性不同;因此,多层结构的隧穿整流层,各层的材料可以根据具体情况进行调整,在此不做具体限定。

15.本技术的另一面公开了一种薄膜太阳能电池,该薄膜太阳能电池采用本技术的薄膜太阳能电池背接触结构,在p型氧化钛薄膜的表面设计背电极层。

16.需要说明的是,本技术的薄膜太阳能电池,由于采用本技术的薄膜太阳能电池背接触结构,有效的增加了空穴电荷输运,避免了载流子的复合,提高了太阳能电池的光电转化效率,具有高可靠性、高电流的优势。

17.本技术的一种实现方式中,背电极层为氧化铟锡、氧化锌铝、氟掺杂氧化锡、石墨烯、银纳米线和碳浆中的至少一种。

18.本技术的一种实现方式中,薄膜太阳能电池为碲化镉薄膜太阳能电池、铜铟镓硒薄膜太阳能电池、铜锌硒硫薄膜太阳能电池、钙钛矿型薄膜太阳能电池和有机薄膜太阳能电池中的至少一种。

19.本技术的再一面公开了本技术的薄膜太阳能电池背接触结构的制备方法,包括以下步骤:

20.(1)膜磁控溅射步骤,包括以含薄膜太阳能电池的p型半导体光吸收层的基板作为衬底,在p型半导体光吸收层表面磁控溅射二氧化钛薄膜或金属元素掺杂的二氧化钛薄膜,磁控溅射的条件为,溅射腔压强0.1~10pa,溅射腔气氛为氩氧混合气,衬底温度为10~500℃,溅射功率为0.01~10w/cm2,沉积速率为0.1~500nm/min,溅射时间为5~500分钟,制备出二氧化钛薄膜或金属元素掺杂的二氧化钛薄膜;其中,氩氧混合气中氧气比例为5~15%;

21.(2)薄膜后处理:包括将步骤(1)的产物置于真空或惰性气氛或还原气氛中,在150-600℃加热10~100分钟,冷却到室温,即获得作为p型过渡层的p型氧化钛薄膜。

22.本技术的一种实现方式中,本技术制备方法的步骤(2)还包括,先对步骤(1)的产物进行卤化物溶液处理,然后再150-600℃加热10~100分钟;卤化物溶液处理包括,将步骤(1)的产物浸泡于10~150℃的卤化物溶液中0.1~120分钟;卤化物溶液为氯化镉、氯化亚锡、氯化镁和三氯化钌中的至少一种。

23.本技术的有益效果在于:

24.本技术的薄膜太阳能电池背接触结构,采用p型氧化钛薄膜作为薄膜太阳能电池的p型过渡层,可有效增加空穴电荷输运,减少空穴光生载流子界面复合,提高载流子的吸收,提高太阳能电池的光电转化效率;具有高可靠性、高电流的优势,能够制备高效、低成本的薄膜太阳能电池。

附图说明

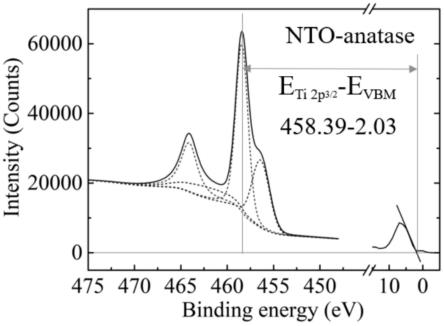

25.图1是本技术实施例中p型掺杂tio2薄膜的xps扫描结果;

26.图2是本技术实施例中cdte太阳能电池为衬底的tio2的afm照片;

27.图3是本技术实施例中fto/cds/cdte/cu/nto电池结构的imvs图谱。

具体实施方式

28.本技术以碲化镉电池为例,碲化镉电池中p型半导体层(碲化镉材料)功函数高,一般的背接触材料难以匹配,从而一般的背接触的肖特基势垒,而不是期望的欧姆接触。氧化钛的功函数高,但是常规的金属掺杂氧化钛是n型半导体,同样不能匹配p型半导体的碲化镉层。因此,本技术创造性的提出利用p型氧化钛基背接触结构,可以有效地收集载流子,减少载流子复合,提高电池效率。

29.基于以上研究和认识,本技术创造性的研发了一种新的薄膜太阳能电池背接触结构,其包括薄膜太阳能电池的p型半导体光吸收层,以及设置于p型半导体光吸收层表面的作为p型过渡层的p型氧化钛薄膜。

30.本技术采用p型氧化钛基薄膜(tio2或掺杂tio2)作为电池p型过渡层,在电池的p型半导体层与电极之间,可以有效增加空穴电荷输运,避免了载流子的复合,提高太阳能电池的光电转化效率。本技术提供的p型氧化钛基过渡层,具有高可靠性、高电流的优势,为实现高效、低成本薄膜太阳能电池提供了一种有效方法和途径。

31.本技术的薄膜太阳能电池,在p型半导体层与电极层之间插入p型氧化钛基背接触结构,减少空穴光生载流子界面复合和提高载流子的吸收,该制备工艺简单,与电池工艺兼容性强。

32.下面通过具体实施例对本技术作进一步详细说明。以下实施例仅对本技术进行进一步说明,不应理解为对本技术的限制。

33.实施例

34.本例以碲化镉薄膜太阳能电池进行试验,在cdte表面利用磁控溅射的方法形成作为p型过渡层的p型氧化钛薄膜,即本例的背接触结构;p型过渡层设置在p型半导体光吸收层和背电极层之间。

35.本例薄膜太阳能电池背接触结构的基本制备流程包括,在玻璃基底上依次使用溅射方法制备透明前电极层fto,厚度可为300nm~1μm,本例具体制备厚度500nm的透明电极层;然后溅射n型过渡层cds,厚度可为100-200nm,本例具体制备了厚度145nm的n型过渡层,使用真空蒸发沉积css制备p型吸光层cdte薄膜,后依次进行cdcl2退火处理、硝酸磷酸np刻蚀以及铜cu掺杂等步骤,得到表面具有悬挂键的薄膜,即本例的p型半导体光吸收层;然后,磁控溅射的方法形成掺杂的p型氧化钛薄膜,即获得本例的薄膜太阳能电池背接触结构。

36.磁控溅射掺杂的p型氧化钛薄膜的具体制备方法如下:

37.(1)溅射靶材用5%的铌掺杂二氧化钛,溅射真空腔压强为0.3pa,溅射腔气氛为氩气、氧气的混合气,即氩氧混合气,且其中氧气比例为10%,衬底为太阳能电池的p型半导体层,衬底温度为室温,溅射功率为2w/cm2,沉积速率为3nm/min,溅射时间为20分钟,制备出掺杂二氧化钛薄膜是60nm;

38.(2)薄膜后处理:将步骤(1)制备的薄膜在50℃下,经过氯化亚锡的乙二醇50%饱

和溶液浸泡10分钟,然后在ar惰性气氛下加热至400℃,保温30分钟,冷却到室温,即得到本例的具有p型过渡层为p型氧化钛薄膜的薄膜太阳能电池背接触结构。

39.对本例的p型氧化钛薄膜进行xps扫描,结果如图1所示。图1的结果显示,本例制备的二氧化钛薄膜具有p型半导体特征。

40.在以上试验的基础上,本例在不同的磁控溅射功率下制备p型氧化钛薄膜,并对其进行afm观察;具体的,本例试验了60w、120w、180w等功率对p型氧化钛薄膜的影响。测试结果如图2所示。图2的结果显示,120w下平整性最好。

41.在以上试验的基础上,通过强度调制光电压谱(imvs)在560nm光源下的测试不同结构的薄膜太阳能电池背接触结构。具体的,测试了不含p型氧化钛薄膜的薄膜太阳能电池背接触结构作为对照(标记为std),含有p型氧化钛薄膜的薄膜太阳能电池背接触结构(标记为p-nto),含有p型氧化钛薄膜和3nm氧化铜的薄膜太阳能电池背接触结构(标记为p-nto+3nm cu),含有p型氧化钛薄膜和6nm氧化铜的薄膜太阳能电池背接触结构(标记为p-nto+6nm cu),含有p型氧化钛薄膜和9nm氧化铜的薄膜太阳能电池背接触结构(标记为p-nto+9nm cu)。结果如图3所示。图3的结果显示,p-nto+6nm cu的样品结果最好。以p-nto+6nm cu作为电池的背接触,对比增加整流隧穿层与未增加整流隧穿层的样品,确定电池少数载流子寿命对比提高10%以上,少数载流子寿命的提高说明载流子的表面复合减少。

42.以上内容是结合具体的实施方式对本技术所作的进一步详细说明,不能认定本技术的具体实施只局限于这些说明。对于本技术所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1