一种MOS晶体管的形成方法与流程

一种mos晶体管的形成方法

技术领域

1.本发明涉及半导体的制造工艺领域,特别涉及一种mos晶体管的形成方法。

背景技术:

2.技术节点进入13微米制程后,在形成mos晶体管时,需要对多晶硅栅极进行离子注入以降低栅极阻值。目前,通常需要进行两次离子注入工艺,以降低多晶硅栅极的阻值。其中,在第一次离子注入工艺之后通过第一次退火工艺以使得注入离子均匀分布。但是,如图1a-1b所示,在第一次退火工艺之前的多晶硅栅极的晶粒较小,如图1c所示,在经过第一次退火工艺(例如温度大于600℃的高温退火工艺),由于多晶硅栅极的多晶硅晶粒经过再生长,导致多晶硅栅极的晶界长度过大,从而造成了第二次离子注入工艺的注入离子会直接穿越多晶硅栅极进入电流通道(如图1a所示)中,进而衍生出漏电问题。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于,提供一种mos晶体管的形成方法,可以解决第一次退火工艺后多晶硅栅极的晶粒成长扩展速度过快引起的晶界长度过大的问题,从而引起第二次离子注入工艺时注入离子穿越多晶硅栅极进入电流通道引起漏电问题。

4.为了解决上述问题,本发明提供一种mos晶体管的形成方法,包括以下步骤:s10:提供一半导体衬底,所述半导体衬底内形成有相邻设置的源极、电流通道和漏极,所述半导体衬底上形成有多晶硅栅极,所述多晶硅栅极位于所述源极和漏极之间的电流通道上,并在所述多晶硅栅极两侧的半导体衬底上形成第一光刻胶层;s20:对所述多晶硅栅极依次进行第一次离子注入和碳族元素注入,以实现所述多晶硅栅极初次掺杂,再清除所述第一光刻胶层;s30:对所述半导体衬底进行第一次退火处理;以及s40:对所述多晶硅栅极进行第二次离子注入,以实现所述多晶硅栅极掺杂,并形成mos晶体管。

5.可选的,所述碳族元素包括碳元素、硅元素和锗元素。

6.可选的,所述碳族元素注入的能量为5kev~30kev,剂量为1.0e13 cm-2

~1.0e15 cm-2

,所述碳族元素注入时的入射角度与所述半导体衬底的表面的垂线的夹角为0

°

~15

°

。

7.可选的,所述第二次离子注入的注入离子类型与所述第一次离子注入的注入离子类型相同。

8.进一步的,所述第二次离子注入的注入离子类型与所述第一次离子注入的注入离子类型均为p型离子或n型离子。

9.进一步的,所述第二次离子注入的注入离子类型与所述第一次离子注入的注入离子类型均为硼族元素或氮族元素。

10.可选的,第一次离子注入的能量为5kev~30kev,剂量为1.0e13 cm-2

~1.0e15 cm-2

,所述第一次离子注入时的入射角度与所述半导体衬底的表面的垂线的夹角为0

°

~15

°

。

11.可选的,s40包括:在所述半导体衬底上形成图形化的所述第二光刻胶层,图形化的所述第二光刻胶层暴露出所述多晶硅栅极;以图形化的所述第二光刻胶层为掩模,对所述多晶硅栅极进行第二次离子注入;通过干法刻蚀工艺或者氧气灰化工艺去除所述第二光刻胶层;以及对所述半导体衬底进行第二次退火处理,以形成mos晶体管。

12.进一步的,第二次离子注入的能量为5kev~30kev,剂量为1.0e13 cm-2

~1.0e15 cm-2

,所述第二次离子注入时的入射角度与所述半导体衬底的表面的垂线的夹角为0

°

~15

°

。

13.进一步的,所述第一次退火处理的退火温度和第二次退火处理的退火温度均大于600℃。

14.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:本发明提供一种mos晶体管的形成方法,包括以下步骤:s10:提供一半导体衬底,所述半导体衬底内形成有相邻设置的源极、电流通道和漏极,所述半导体衬底上形成有多晶硅栅极,所述多晶硅栅极位于所述源极和漏极之间的电流通道上,并在所述多晶硅栅极两侧的半导体衬底上形成第一光刻胶层;s20:对所述多晶硅栅极依次进行第一次离子注入和碳族元素注入,以实现所述多晶硅栅极初次掺杂,再清除所述第一光刻胶层; s30:对所述半导体衬底进行第一次退火处理;以及s40:对所述多晶硅栅极进行第二次离子注入,以实现所述多晶硅栅极掺杂,并形成mos晶体管。本发明通过在第一次离子注入工艺与第一次退火工艺之间增加了碳族元素注入工艺,以通过碳族元素抑制了多晶硅栅极的多晶硅晶粒成长扩张速度,并抑制第一次退火工艺后多晶硅栅极的晶界长度,从而避免了在第二次离子注入工艺时有离子穿越多晶硅栅极并进入多晶硅栅极下方的电流通道中去,进而避免了源极和漏极导通的隧穿效应产生,避免了漏电的问题的出现。

附图说明

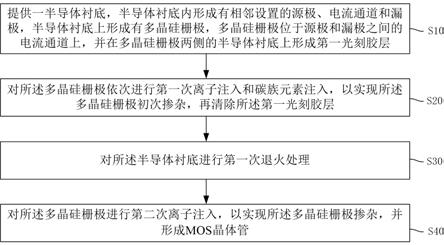

15.图1a为现有技术中的mos晶体管的结构示意图;图1b为现有技术中的多晶硅栅极在离子注入后的结构示意图;图1c为现有技术中的多晶硅栅极在退火工艺之后的结构示意图;图2为本发明一实施例的一种mos晶体管的形成方法的流程示意图;图3a-3e为本发明一实施例的mos晶体管的形成方法过程中各步骤的结构示意图。

16.附图标记说明:图1a-1c中:10-多晶硅栅极;11-晶粒;20-电流通道;图3a-3e中:100-半导体衬底;110-源极;120-漏极;130-电流通道;200-栅极结构;210-多晶硅栅极;211-多晶硅晶粒;220-栅极介质层;230-侧墙;310-第一光刻胶层;320-第二光刻胶层。

具体实施方式

17.以下将对本发明的一种mos晶体管的形成方法作进一步的详细描述。下面将参照

附图对本发明进行更详细的描述,其中表示了本发明的优选实施例,应该理解本领域技术人员可以修改在此描述的本发明而仍然实现本发明的有利效果。因此,下列描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道,而并不作为对本发明的限制。

18.为了清楚,不描述实际实施例的全部特征。在下列描述中,不详细描述公知的功能和结构,因为它们会使本发明由于不必要的细节而混乱。应当认为在任何实际实施例的开发中,必须做出大量实施细节以实现开发者的特定目标,例如按照有关系统或有关商业的限制,由一个实施例改变为另一个实施例。另外,应当认为这种开发工作可能是复杂和耗费时间的,但是对于本领域技术人员来说仅仅是常规工作。

19.为使本发明的目的、特征更明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

20.图2为本实施例的一种mos晶体管的形成方法的流程示意图。如图2所示,本实施例提供一种mos晶体管的形成方法,包括以下步骤:s10:提供一半导体衬底,所述半导体衬底内形成有相邻设置的源极、电流通道和漏极,所述半导体衬底上形成有多晶硅栅极,所述多晶硅栅极位于所述源极和漏极之间的电流通道上,并在所述多晶硅栅极两侧的半导体衬底上形成第一光刻胶层;s20:对所述多晶硅栅极依次进行第一次离子注入和碳族元素注入,以实现所述多晶硅栅极初次掺杂,再清除所述第一光刻胶层;s30:对所述半导体衬底进行第一次退火处理;以及s40:对所述多晶硅栅极进行第二次离子注入,以实现所述多晶硅栅极掺杂,并形成mos晶体管。

21.以下结合图2-3e对本实施例提供的一种mos晶体管的形成方法进行详细的说明。

22.图3a为本实施例形成第一光刻胶层后的结构示意图。如图3a所示,首先执行步骤s10,提供一半导体衬底100,所述半导体衬底100内依次形成有相邻设置的源极110、电流通道130和漏极120,所述半导体衬底100上形成有多晶硅栅极210,所述多晶硅栅极210位于所述源极110和漏极120之间的电流通道130上,并在所述多晶硅栅极210两侧的半导体衬底100上形成第一光刻胶层310。

23.本步骤具体包括:首先,提供一半导体衬底100,所述半导体衬底100内形成有相邻设置的源极110、电流通道130和漏极120,所述半导体衬底100上形成有多晶硅栅极210,所述多晶硅栅极210位于所述源极110和漏极120之间的电流通道130上。

24.所述半导体衬底100作为形成mos晶体管提供工艺平台,其可以为平面衬底。本实施例中,所述半导体衬底100为硅衬底。所述半导体衬底100内形成有源极110、漏极120、电流通道130和隔离结构,所述源极110和漏极120相邻且间隔设置,所述电流通道130位于所述源极110和漏极120之间,所述隔离结构形成于所述有源极110和漏极120的两侧,所述隔离结构为浅沟槽隔离结构sti,所述隔离结构用于对相邻mos晶体管起到电隔离作用。所述半导体衬底100上形成有栅极结构200,所述栅极结构200包括堆叠设置的栅极介质层220和多晶硅栅极210,以及位于所述栅极介质层220和多晶硅栅极210两侧的侧墙230。

25.接着,在所述多晶硅栅极210两侧的半导体衬底100上形成第一光刻胶层310。详细

的,先在所述半导体衬底100上形成第一光刻胶层310,再图形化处理所述第一光刻胶层310,以形成图形化的所述第一光刻胶层310,图形化的所述第一光刻胶层310具有开口,所述开口暴露出所述多晶硅栅极210。

26.接着执行步骤s20,以图形化的所述第一光刻胶层310为掩模,在所述开口处,对所述多晶硅栅极210依次进行第一次离子注入和碳族元素注入,以实现所述多晶硅栅极初步掺杂,再清除所述第一光刻胶层310。

27.本步骤具体包括:图3b为本实施例碳族元素注入工艺后的半导体衬底的结构示意图。如图3b所示,首先,以图形化的所述第一光刻胶层310为掩模,在所述开口处,对所述多晶硅栅极210进行第一次离子注入,所述第一次离子注入时的注入离子可以为p型离子,也可以为n形离子。当第一次离子注入时的注入离子为p型离子时,可以形成p型mos晶体管,当第一次离子注入时的注入离子为n型离子时,可以形成n型mos晶体管。其中,所述p型离子可以为硼族元素,所述n形离子可以为氮族元素。

28.在本步骤中,第一次离子注入的能量为5kev~30kev,剂量为1.0e13 cm-2

~1.0e15 cm-2

,所述第一次离子注入时的入射角度与所述半导体衬底的表面的垂线的夹角为0

°

~15

°

。

29.请继续参阅图3b,接着,以图形化的所述第一光刻胶层310为掩模,在所述开口处,对所述多晶硅栅极210进行碳族元素注入,其中,所述碳族元素包括碳元素、硅元素、锗元素等。所述碳族元素注入的能量为5kev~30kev,剂量为1.0e13 cm-2

~1.0e15 cm-2

,所述碳族元素注入时的入射角度与所述半导体衬底的表面的垂线的夹角为0

°

~15

°

。在本步骤中,在第一次离子注入工艺之后增加了碳族元素注入工艺,减缓了第一次离子注入工艺中的注入离子的扩张速度,并抑制了多晶硅栅极的多晶硅晶粒211成长扩张速度,避免了多晶硅晶粒之间的大缝隙出现,还有利于降低退火后的多晶硅晶界长度即多晶硅晶粒211的大小(如图3c所示),造成贯穿路径变长,从而避免了在第二次离子注入工艺时有注入离子穿越多晶硅栅极并进入多晶硅栅极下方的电流通道130中去,进而避免了源极和漏极导通的隧穿效应产生,避免了漏电问题的出现。

30.图3d为本实施例清除第一光刻胶层后的mos晶体管的结构示意图。如图3d所示,接着,通过干法刻蚀工艺或者氧气灰化工艺去除所述第一光刻胶层310。

31.接着执行步骤s30,对所述半导体衬底进行第一次退火处理。其中,所述第一次退火工艺可以为快速热退火工艺,也可以为长时间恒温退火工艺,所述第一次退火处理的退火温度大于600℃。

32.在本步骤的操作中,由于第一次注入离子在受热扩散时,由于碳族元素的原子特性,其抑制了多晶硅晶粒成长扩张速度,降低了第一次退火后的多晶硅晶界长度即多晶硅晶粒的大小,同时本步骤使得第一次注入离子均匀分布在多晶硅栅极中时,由于碳族元素的抑制作用,使得第一次注入离子在多晶硅栅极210内停止运动,无法穿越栅极介质层进入半导体衬底(即电流通道130中)。

33.接着执行步骤s40,对所述多晶硅栅极210进行第二次离子注入,以实现所述多晶硅栅极掺杂,并形成mos晶体管。

34.本步骤具体包括:图3e为本实施例形成第二光刻胶层后的mos晶体管的结构示意图。如图3e所示,首

先,先在所述半导体衬底100上形成第二光刻胶层320,再图形化处理所述第二光刻胶层320,以形成图形化的所述第二光刻胶层320,图形化的所述第二光刻胶层320具有开口,所述开口暴露出所述多晶硅栅极210。

35.接着,以图形化的所述第二光刻胶层320为掩模,对所述多晶硅栅极210进行第二次离子注入,所述第二次离子注入的注入离子可以为p型离子,也可以为n形离子。其中,所述第二次离子注入的注入离子类型与第一次离子注入的注入离子类型相同,即,所述第一次离子注入的注入离子为p型离子时,所述第二次离子注入的注入离子为p型离子;所述第一次离子注入的注入离子为n型离子时,所述第二次离子注入的注入离子为n型离子,且所述p型离子包括硼族元素,所述n形离子包括氮族元素。

36.在本步骤中,第二次离子注入的能量为5kev~30kev,剂量为1.0e13 cm-2 ~1.0e15 cm-2

,所述第二次离子注入时的入射角度与所述半导体衬底的表面的垂线的夹角为0

°

~15

°

。

37.接着,通过干法刻蚀工艺或者氧气灰化工艺去除所述第二光刻胶层320。

38.接着,对所述半导体衬底进行第二次退火处理。其中,所述第二次退火工艺可以为快速热退火工艺,也可以为长时间恒温退火工艺,所述第二次退火处理的退火温度大于600℃,以形成mos晶体管。

39.综上所述,本发明提供一种mos晶体管的形成方法,所述形成方法通过在第一次离子注入工艺与第一次退火工艺之间增加了碳族元素注入工艺,以通过碳族元素抑制了多晶硅栅极的多晶硅晶粒成长扩张速度,并抑制第一次退火工艺后多晶硅栅极的晶界长度,从而避免了在第二次离子注入工艺时有离子穿越多晶硅栅极并进入多晶硅栅极下方的电流通道中去,进而避免了源极和漏极导通的隧穿效应产生,避免了漏电的问题的出现。

40.此外,需要说明的是,除非特别说明或者指出,否则说明书中的术语

ꢀ“

第一”、“第二”等的描述仅仅用于区分说明书中的各个组件、元素、步骤等,而不是用于表示各个组件、元素、步骤之间的逻辑关系或者顺序关系等。

41.可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1