电感线圈及其形成方法与流程

本发明涉及半导体,具体涉及一种电感线圈及其形成方法。

背景技术:

1、电感器(inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器被广泛应用于射频电路器件中,其中包括低噪声放大器(lownoiseamplifier)、电压控制振荡器(voltage-controlled oscillator)等。

2、品质因数q是表征电感器工作效率的一个重要物理量,它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的品质因数q越高,其损耗越小,效率越高。

3、电感线圈是电感器的基本组成部分,其利用电磁感应的原理进行工作,其中,电感器品质因数q的高低与线圈导线的直流电阻有关,降低线圈的电阻值有利于提升电感器的品质因数q。

4、为了使电感器的品质因数q更高,目前广泛采用双层金属线圈并联的方式降低线圈的电阻。然而,在现有技术中,将双层金属线圈并联连接的导电插塞尺寸较小,从而使线圈的电阻较大,因此使电感器的品质因数q较低。

技术实现思路

1、本发明解决的技术问题是,提供一种电感线圈及其形成方法,减小了电感线圈的电阻,从而提升了电感器的品质因数q,从而改善了电感器的工作效率。

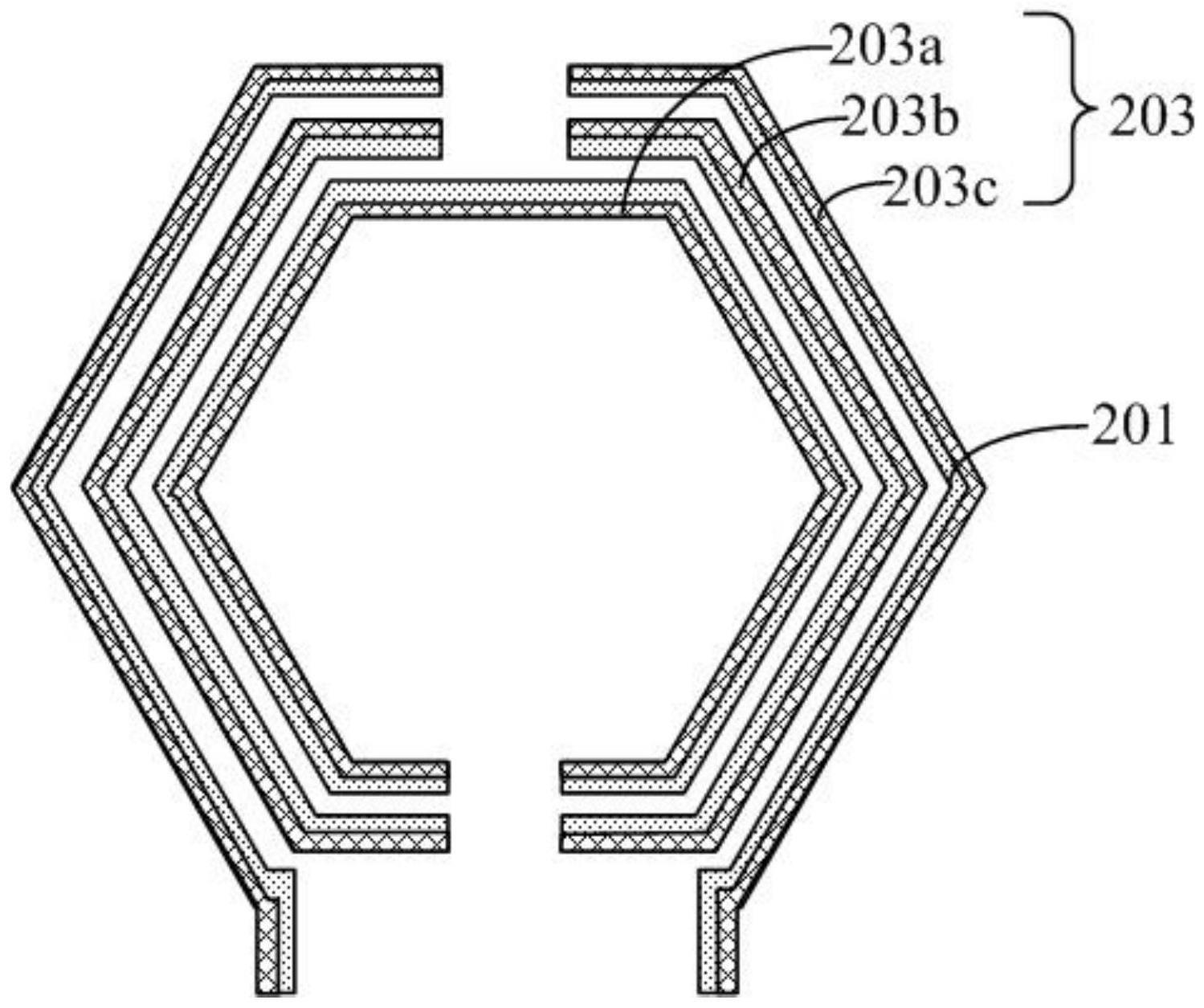

2、为解决上述技术问题,本发明的技术方案提供一种电感线圈,包括:衬底,所述衬底包括基底、位于基底上的器件层、导电层和电互连结构;位于所述衬底上的若干层叠排布的线圈层,各线圈层包括位于同层的若干子线圈结构;位于各相邻两层线圈层之间的若干电连接层,各电连接层在所述衬底表面的投影图形位于与电连接层相接触的相邻两层线圈层在衬底表面的投影图形的范围内,各所述线圈层通过各电连接层并联连接,垂直于衬底且同时经过相邻两层线圈层内的所有子线圈结构的任一截面均经过电连接层。

3、可选的,与各所述电连接层相接触的相邻两层线圈层的材料相同或不相同。

4、可选的,各线圈层包括的所述子线圈结构的数量大于1,各子线圈结构之间呈同心环排布。

5、可选的,各电连接层包括若干位于同层的子连接结构,各子连接结构的上表面与下表面分别与位于不同层的子线圈结构相接触。

6、可选的,各电连接层包括的所述子连接结构的数量大于1,各子连接结构之间呈同心环排布。

7、可选的,至少一组相邻子连接结构之间的距离大于子连接结构的第一节距。

8、可选的,各所述线圈层分别具有第二节距,所述第二节距为所述线圈层中各子线圈结构的宽度平均值与子线圈结构的间距平均值之和;所述第一节距为所述子连接结构所连接的两层线圈层的第二节距最小值。

9、可选的,各所述子线圈结构包括靠近同心环中心的第一侧壁以及远离同心环中心的第二侧壁,各所述子连接结构包括靠近同心环中心的第三侧壁以及远离同心环中心的第四侧壁。

10、可选的,与所述同心环中心距离最近的子连接结构为最小子连接结构,所述最小子连接结构的第三侧壁、以及与所述最小子连接结构接触的各子线圈结构的第一侧壁共平面;与所述最小子连接结构相邻的子连接结构的第四侧壁、以及与所述子连接结构接触的各子线圈结构的第二侧壁共平面。

11、可选的,与所述同心环中心距离最远的子连接结构为最大子连接结构,所述最大子连接结构的第四侧壁、以及与所述最大子连接结构接触的各子线圈结构的第二侧壁共平面;与所述最大子连接结构相邻的子连接结构的第三侧壁、以及与所述子连接结构接触的各子线圈结构的第一侧壁共平面。

12、可选的,所述子连接结构的数量等于位于同层的子线圈结构的数量。

13、可选的,所述子连接结构的数量小于位于同层的子线圈结构的数量。

14、可选的,各子线圈结构的宽度相同;所述子连接结构的宽度与所述子线圈结构的宽度的比值范围为1:3~2:3。

15、可选的,各电连接层包括若干分立排布的导电插塞。

16、可选的,位于同层的各子线圈结构通过连接桥电连接。

17、相应的,本发明的技术方案还提供一种电感线圈的形成方法,包括:提供衬底,所述衬底包括基底、位于基底上的器件层、导电层和电互连结构;形成位于所述衬底上的若干层叠排布的线圈层、以及位于各相邻两层线圈层之间的若干电连接层,各电连接层在所述衬底表面的投影图形位于与电连接层相接触的相邻两层线圈层在衬底表面的投影图形的范围内,各线圈层包括位于同层的若干子线圈结构,各所述线圈层通过各电连接层并联连接,垂直于衬底且同时经过相邻两层线圈层内的所有子线圈结构的任一截面均经过电连接层。

18、与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:

19、本发明的技术方案提供的电感线圈中,由于垂直于衬底且同时经过相邻两层线圈层内的所有子线圈结构的任一截面均经过所述电连接层,从而,扩大了所述电连接层的分布范围,因此,增大了所述电连接层与各线圈层的接触面积,继而减小了所述电感线圈的电阻,提升了电感线圈的品质因数q,优化了电感线圈的工作效率。

20、进一步,当子连接结构的数量大于1时,由于至少一组相邻子连接结构之间的距离大于所述子连接结构的第一节距,从而增大了相邻子连接结构之间的距离,进一步降低了各所述子连接结构之间的寄生电容,缓解了电感线圈在高频时品质因数q下降的问题,提高了电感线圈的工作效率。

21、本发明的技术方案提供的电感线圈的形成方法中,通过形成了若干线圈层以及、以及电连接层,垂直于衬底且同时经过相邻两层线圈层内的所有子线圈结构的任一截面均经过电连接层,从而,扩大了所述电连接层的分布范围,因此,增大了所述电连接层与各线圈层的接触面积,继而减小了所述电感线圈的电阻,提升了电感线圈的品质因数q,优化了电感线圈的工作效率。

技术特征:

1.一种电感线圈,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的电感线圈,其特征在于,与各所述电连接层相接触的相邻两层线圈层的材料相同或不相同。

3.如权利要求1所述的电感线圈,其特征在于,各线圈层包括的所述子线圈结构的数量大于1,各子线圈结构之间呈同心环排布。

4.如权利要求1所述的电感线圈,其特征在于,各电连接层包括若干位于同层的子连接结构,各子连接结构的上表面与下表面分别与位于不同层的子线圈结构相接触。

5.如权利要求4所述的电感线圈,其特征在于,各电连接层包括的所述子连接结构的数量大于1,各子连接结构之间呈同心环排布。

6.如权利要求5所述的电感线圈,其特征在于,至少一组相邻子连接结构之间的距离大于子连接结构的第一节距。

7.如权利要求6所述的电感线圈,其特征在于,各所述线圈层分别具有第二节距,所述第二节距为所述线圈层中各子线圈结构的宽度平均值与子线圈结构的间距平均值之和;所述第一节距为所述子连接结构所连接的两层线圈层的第二节距最小值。

8.如权利要求6所述的电感线圈,其特征在于,各所述子线圈结构包括靠近同心环中心的第一侧壁以及远离同心环中心的第二侧壁,各所述子连接结构包括靠近同心环中心的第三侧壁以及远离同心环中心的第四侧壁。

9.如权利要求8所述的电感线圈,其特征在于,与所述同心环中心距离最近的子连接结构为最小子连接结构,所述最小子连接结构的第三侧壁、以及与所述最小子连接结构接触的各子线圈结构的第一侧壁共平面;与所述最小子连接结构相邻的子连接结构的第四侧壁、以及与所述子连接结构接触的各子线圈结构的第二侧壁共平面。

10.如权利要求8所述的电感线圈,其特征在于,与所述同心环中心距离最远的子连接结构为最大子连接结构,所述最大子连接结构的第四侧壁、以及与所述最大子连接结构接触的各子线圈结构的第二侧壁共平面;与所述最大子连接结构相邻的子连接结构的第三侧壁、以及与所述子连接结构接触的各子线圈结构的第一侧壁共平面。

11.如权利要求5所述的电感线圈,其特征在于,所述子连接结构的数量等于位于同层的子线圈结构的数量。

12.如权利要求5所述的电感线圈,其特征在于,所述子连接结构的数量小于位于同层的子线圈结构的数量。

13.如权利要求5所述的电感线圈,其特征在于,各子线圈结构的宽度相同;所述子连接结构的宽度与所述子线圈结构的宽度的比值范围为1:3~2:3。

14.如权利要求1所述的电感线圈,其特征在于,各电连接层包括若干分立排布的导电插塞。

15.如权利要求3所述的电感线圈,其特征在于,位于同层的各子线圈结构通过连接桥电连接。

16.一种电感线圈的形成方法,其特征在于,包括:

技术总结

一种电感线圈及其形成方法,其中,电感线圈包括:衬底;位于所述衬底上的若干层叠排布的线圈层,各线圈层包括位于同层的若干子线圈结构;位于各相邻两层线圈层之间的若干电连接层,各电连接层在所述衬底表面的投影图形位于与电连接层相接触的相邻两层线圈层在衬底表面的投影图形的范围内,各所述线圈层通过各电连接层并联连接,垂直于衬底且同时经过相邻两层线圈层内的所有子线圈结构的任一截面均经过电连接层。所述电感线圈减小了电阻,从而提升了电感器的品质因数Q,从而改善了电感器的工作效率。

技术研发人员:王晓东,钱蔚宏,王西宁

受保护的技术使用者:中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!