LDMOS器件的制备方法与流程

ldmos器件的制备方法

技术领域

1.本发明涉及半导体技术领域,尤其涉及一种ldmos器件的制备方法。

背景技术:

2.bcd工艺是一种集合bipolar器件、cmos器件和dmos器件的芯片制造工艺,bcd工艺具有高跨导、强负载驱动能力、集成度高和低功耗的优点。其中,dmos器件是bcd电路中的核心所在,高性能(主要指具备较高的击穿电压的同时,还具备较低的导通电阻)、低成本、高密度的ldmos器件的实现具有重要的意义。ldmos器件中包括衬底、沟道区、漂移区和栅极结构,沟道区和漂移区位于衬底中,栅极结构位于衬底上,且栅极结构覆盖沟道区和漂移区的部分表面,沟道区直接影响器件的饱和电流、线性电流、导通电阻及击穿电压等电参数,而在注入形成沟道区可能会对栅极结构产生影响,造成器件特性的漂移,影响器件的电性能。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种ldmos器件的制备方法,避免造成器件特性的漂移,提高器件的电性能。

4.为了达到上述目的,本发明提供了一种ldmos器件的制备方法,包括:提供衬底,在所述衬底中形成漂移区;在所述衬底上形成堆叠层,所述堆叠层包括由下至上依次堆叠的图形化的栅多晶硅层及图形化的硬掩模层,所述堆叠层覆盖所述漂移区的部分表面;在所述衬底及所述堆叠层上形成第一图形化的光刻胶层,所述第一图形化的光刻胶层具有开口,所述开口的底部显露出所述衬底的表面且所述开口的一侧壁显露出所述堆叠层的一侧面;以及,对所述开口的底部的所述衬底执行离子注入工艺以在所述开口的底部的所述衬底中形成沟道区,所述沟道区和所述漂移区之间具有间隙,且所述沟道区的部分表面被所述堆叠层覆盖。

5.可选的,所述图形化的栅多晶硅层的厚度为1000

å

~3000

å

;和/或,所述图形化的硬掩模层的厚度为500

å

~3000

å

。

6.可选的,所述图形化的硬掩模层的材质包括氮化硅和/或氮氧化硅。

7.可选的,所述离子注入工艺的离子注入方向相对所述开口的深度方向倾斜,且倾斜的方向朝向所述堆叠层的一侧面。

8.可选的,所述离子注入工艺的离子注入方向相对所述开口的深度方向倾斜的角度小于或等于45度。

9.可选的,对所述开口的底部的所述衬底多次执行所述离子注入工艺以形成所述沟道区。

10.可选的,每次所述离子注入工艺的离子注入方向相对所述开口的深度方向倾斜的角度不同。

11.可选的,所述离子注入工艺的能量为50kev~500kev,所述离子注入工艺的注入剂量为5

×

10

12

/cm2~2

×

10

14

/cm2。

12.可选的,形成所述沟道区之后,还包括去除所述第一图形化的光刻胶层及所述图形化的硬掩模层。

13.可选的,采用湿法刻蚀工艺去除所述图形化的硬掩模层,所述湿法刻蚀工艺的刻蚀剂包括120℃~200℃的磷酸。

14.在本发明提供的ldmos器件的制备方法中,在提供的衬底中形成漂移区,在衬底上形成堆叠层,堆叠层包括由下至上依次堆叠的图形化的栅多晶硅层及图形化的硬掩模层,堆叠层覆盖漂移区的部分表面;在衬底及堆叠层上形成第一图形化的光刻胶层,第一图形化的光刻胶层具有开口,开口的底部显露出衬底的表面且开口的一侧壁显露出堆叠层的一侧面;以及,对开口的底部的衬底执行离子注入工艺以在开口的底部的衬底中形成沟道区,沟道区和漂移区之间具有间隙,且沟道区的部分表面被堆叠层覆盖。本发明中利用图形化的硬掩模层作为阻挡层,在进行离子注入形成沟道区时,阻挡层能够阻挡部分离子注入到图形化的栅多晶硅层中,能够减轻由于较多离子注入到图形化的栅多晶硅层中引起的器件特性漂移,从而提高器件的电性能。

附图说明

15.图1a~1c为一种ldmos器件的制备方法中相应步骤的剖面示意图。

16.图2a及2b为另一种ldmos器件的制备方法中相应步骤的剖面示意图。

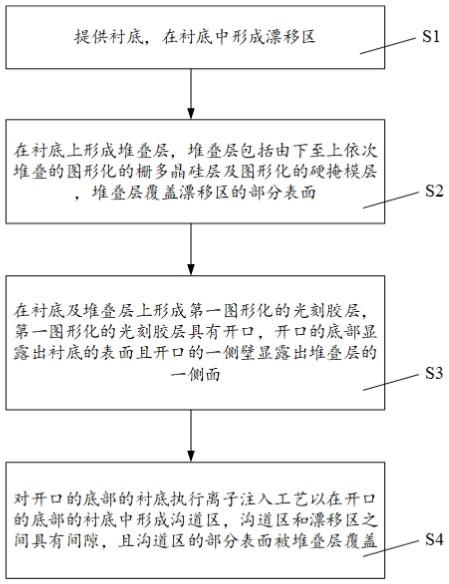

17.图3为本发明一实施例提供的ldmos器件的制备方法的流程图。

18.图4a~4f为本发明一实施例提供的ldmos器件的制备方法中相应步骤的剖面示意图。

19.其中,附图标记为:10、100、110-衬底;21、210、211-漂移区;22、220、222-沟道区;30、300、310-场板;40、410、500-图形化的栅多晶硅层;41-侧墙;50-图形化的硬掩模层;60-第一图形化的光刻胶层;61、400’、510

’‑

开口;71-漏区;72-源区;400、510-图形化的光刻胶层。

具体实施方式

20.图1a~1c为一种ldmos器件的制备方法中相应步骤的剖面示意图。请参考图1a,提供衬底100,在衬底100中形成漂移区210,在漂移区210的部分表面上形成场板300;请参考图1b,在衬底100上形成图形化的光刻胶层400,图形化的光刻胶层400具有一开口400’,对开口400’的底部的衬底100进行离子注入(图中箭头方向为离子注入方向)以在开口400’的底部的衬底100中形成沟道区220;请参考图1c,在衬底100上形成图形化的栅多晶硅层500,图形化的栅多晶硅层500覆盖漂移区210和沟道区220的部分表面。上述方法为非自对准沟道注入,即先形成沟道区220,再进行形成图形化的栅多晶硅层500,此方法的好处是工艺简单,易于实现,但缺点是沟道区220与图形化的栅多晶硅层500的对准难度较大。

21.图2a及2b为另一种ldmos器件的制备方法中相应步骤的剖面示意图。请参考图2a,提供衬底110,在衬底110中形成漂移区211,在漂移区211的部分表面上形成场板310,在衬底110上形成图形化的栅多晶硅层410,图形化的栅多晶硅层410覆盖漂移区211和场板310

的部分表面;请参考图2b,在衬底110上形成图形化的光刻胶层510,图形化的光刻胶层510具有一开口510’,对开口510’的底部的衬底110进行离子注入(图中箭头方向为离子注入方向)以在开口510’的底部的衬底110中形成沟道区222。上述方法为自对准工艺技术,即先形成图形化的栅多晶硅层410,然后形成沟道区222,此方法的好处是容易实现沟道区222与图形化的栅多晶硅层410的精确对准,但工艺过程复杂,重要是在形成沟道区222的注入过程中,图形化的光刻胶层510的阻挡能力有限,容易有较多离子注入到图形化的栅多晶硅层410之中,造成器件特性的漂移,影响器件的电性能。

22.基于此,本发明提供了一种ldmos器件的制备方法,在提供的衬底中形成漂移区,在衬底上形成堆叠层,堆叠层包括由下至上依次堆叠的图形化的栅多晶硅层及图形化的硬掩模层,堆叠层覆盖漂移区的部分表面;在衬底及堆叠层上形成第一图形化的光刻胶层,第一图形化的光刻胶层具有开口,开口的底部显露出衬底的表面且开口的一侧壁显露出堆叠层的一侧面;以及,对开口的底部的衬底执行离子注入工艺以在开口的底部的衬底中形成沟道区,沟道区和漂移区之间具有间隙,且沟道区的部分表面被堆叠层覆盖。本发明中利用图形化的硬掩模层作为阻挡层,在进行离子注入形成沟道区时,阻挡层能够阻挡部分离子注入到图形化的栅多晶硅层中,能够减轻由于较多离子注入到图形化的栅多晶硅层中引起的器件特性漂移,从而提高器件的电性能。

23.下面将结合示意图对本发明的具体实施方式进行更详细的描述。根据下列描述,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

24.图3为本实施例提供的ldmos器件的制备方法的流程图。本实施例提供了一种ldmos器件的制备方法,包括:步骤s1:提供衬底,在衬底中形成漂移区;步骤s2:在衬底上形成堆叠层,堆叠层包括由下至上依次堆叠的图形化的栅多晶硅层及图形化的硬掩模层,堆叠层覆盖漂移区的部分表面;步骤s3:在衬底及堆叠层上形成第一图形化的光刻胶层,第一图形化的光刻胶层具有开口,开口的底部显露出衬底的表面且开口的一侧壁显露出堆叠层的一侧面;以及,步骤s4:对开口的底部的衬底执行离子注入工艺以在开口的底部的衬底中形成沟道区,沟道区和漂移区之间具有间隙,且沟道区的部分表面被堆叠层覆盖。

25.图4a~4f为本实施例提供的ldmos器件的制备方法中相应步骤的剖面示意图,下面结合图4a~4f对本实施例提供的ldmos器件的制备方法进行详细说明。

26.请参考图4a,执行步骤s1:提供衬底10,衬底10的材质可以包括硅、碳、锗、镓和砷中的一种或多种,在衬底10中形成有深阱区及有源区(图中未示出)。进而,对衬底10进行离子注入以在衬底10中形成漂移区21,且漂移区21位于有源区中;在衬底10的表面形成图形化的介质层(图中未示出)用于遮挡不需要形成场板30的区域,采用第一热氧化工艺在漂移区21的表面形成场板30,场板30位于漂移区21的部分表面上,在形成场板30之后,去除图形化的介质层。

27.请参考图4b,执行步骤s2:在衬底10上形成栅氧化层(图中未示出),在本实施例中,采用第二热氧化工艺形成栅氧化层,第二热氧化工艺的工艺温度可为800℃~1100℃,且栅氧化层的厚度可为50

å

~150

å

,不限于此工艺温度和厚度范围。进而,在衬底10上依次形成

栅多晶硅层及硬掩模层(图中均未示出),在本实施例中,栅多晶硅层的厚度可为1000

å

~3000

å

,硬掩模层的厚度可为1000

å

~3500

å

,硬掩模层的材质包括氮化硅和/或氮氧化硅,不限于上述厚度范围和材质。进而,在硬掩模层上形成第二图形化的光刻胶层(图中未示出),以第二图形化的光刻胶层为掩模依次刻蚀硬掩模层和栅多晶硅层以形成图形化的硬掩模层50及图形化的栅多晶硅层40,刻蚀停留在栅氧化层上,保留栅氧化层的至少部分厚度,可以避免后续工艺对衬底表面造成损伤;由下至上依次堆叠的图形化的硬掩模层50及图形化的栅多晶硅层40构成堆叠层,堆叠层覆盖漂移区21和场板30的部分表面。在本实施例中,刻蚀后的图形化的栅多晶硅层40的厚度不变仍可为1000

å

~3000

å

,硬掩模层的厚度被减薄,得到图形化的硬掩模层50的厚度可为500

å

~3000

å

,图形化的硬掩模层50的厚度决定了后续离子注入到图形化的栅多晶硅层40中的数量,即决定了阻挡性能,不限于上述厚度范围。

28.请参考图4c,执行步骤s3:在衬底10及堆叠层上形成第一图形化的光刻胶层60,第一图形化的光刻胶层60具有开口61,开口61的底部显露出衬底10的表面且开口61的一侧壁显露出堆叠层的一侧面,具体是显露出图形化的栅多晶硅层40和图形化的硬掩模层50的一侧面,由于存在栅氧化层,因此开口61的底部显露出栅氧化层。

29.请参考图4d,执行步骤s4:对开口61的底部的衬底10执行离子注入工艺以在开口61的底部的衬底10中形成沟道区22,沟道区22和漂移区21之间具有间隙,沟道区22的部分表面被堆叠层覆盖。由于在本实施例中需要堆叠层覆盖沟道区22的部分表面,因此对开口61的底部的衬底10执行的离子注入工艺的离子注入方向(图中箭头所示为离子注入方向)相对开口61的深度方向倾斜,且倾斜的方向朝向堆叠层的一侧面,在本实施例中,对开口61的底部的衬底10执行的离子注入工艺的离子注入方向相对开口61的深度方向倾斜的角度小于或等于45度,不限于角度范围。

30.由于沟道区22会直接影响器件的饱和电流、线性电流、导通电阻及击穿电压等电参数,因此为了形成较好的沟道区22,堆叠层能够覆盖沟道区22的部分表面,沟道区22的离子注入浓度较为均匀,在本实施例中可以要求对开口61的底部的衬底10多次执行离子注入工艺以在开口61的底部的衬底10中形成沟道区22,且每次离子注入工艺的离子注入方向相对开口的深度方向倾斜的角度不同,能够形成较好的沟道区22,避免单次离子注入形成的沟道区22的离子注入浓度不均匀,且堆叠层覆盖沟道区22的部分表面。在本实施例中,对开口61的底部的衬底10执行的离子注入工艺的离子注入能量可为50kev~500kev,对开口61的底部的衬底10执行的离子注入工艺的离子注入剂量可为5

×

10

12

/cm2~2

×

10

14

/cm2,对开口61的底部的衬底10执行的离子注入工艺的离子可为b或bf2,不限于上述离子注入工艺的工艺参数。在本实施例中,由于图形化的硬掩模层50的存在,在进行单次或多次离子注入时,图形化的硬掩模层50均能较好的起到阻挡作用,阻挡较多的离子注入到图形化的栅多晶硅层中,避免引起的器件特性漂移,从而提高器件的电性能。

31.请参考图4e,在形成沟道区22之后,还包括去除第一图形化的光刻胶层及图形化的硬掩模层。在本实施例中,采用灰化工艺去除第一图形化的光刻胶层,采用湿法刻蚀工艺去除图形化的硬掩模层,湿法刻蚀工艺的刻蚀剂包括磷酸,刻蚀剂的温度可为120℃~200℃,不限于此刻蚀剂和刻蚀剂温度范围。进而,对沟道区22执行扩散工艺能够改善离子注入均匀性且使沟道区22能够横向扩散,其中扩散工艺的温度可为900℃~1100℃,不限于此温度范围。以及,在图形化的栅多晶硅层40的侧面形成侧墙41,侧墙41、图形化的栅多晶硅层

40及图形化的栅多晶硅层40和衬底10之间的栅氧化层构成栅极结构。

32.请参考图4f,进一步地,分别在沟道区22和漂移区21中形成源区72和漏区71,且源区72和漏区71位于栅极结构的两侧。在后续工艺中,还包括在栅极结构和衬底10的表面上形成钝化层(图中未示出),形成源极电连接件(图中未示出)穿过钝化层与源区72电性连接,形成漏极电连接件(图中未示出)穿过钝化层与漏区71电性连接,形成栅极电连接件(图中未示出)穿过钝化层与图形化的栅多晶硅层40电性连接。

33.综上,在本发明提供的ldmos器件的制备方法中,在提供的衬底中形成漂移区,在衬底上形成堆叠层,堆叠层包括由下至上依次堆叠的图形化的栅多晶硅层及图形化的硬掩模层,堆叠层覆盖漂移区的部分表面;在衬底及堆叠层上形成第一图形化的光刻胶层,第一图形化的光刻胶层具有开口,开口的底部显露出衬底的表面且开口的一侧壁显露出堆叠层的一侧面;以及,对开口的底部的衬底执行离子注入工艺以在开口的底部的衬底中形成沟道区,沟道区和漂移区之间具有间隙,且沟道区的部分表面被堆叠层覆盖。本发明中利用图形化的硬掩模层作为阻挡层,在进行离子注入形成沟道区时,阻挡层能够阻挡部分离子注入到图形化的栅多晶硅层中,能够减轻由于较多离子注入到图形化的栅多晶硅层中引起的器件特性漂移,从而提高器件的电性能。

34.上述仅为本发明的优选实施例而已,并不对本发明起到任何限制作用。任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本发明的技术方案的范围内,对本发明揭露的技术方案和技术内容做任何形式的等同替换或修改等变动,均属未脱离本发明的技术方案的内容,仍属于本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1