一种包含光伏电池和薄膜电化学器件的集成器件的制作方法

本申请涉及太阳能领域,具体涉及一种包含光伏电池和薄膜电化学器件的集成器件。

背景技术:

1、现有的光伏集成器件,实际产业应用时存在较多的问题。与常见的器件外接光伏电池的器件集成不同,光伏集成器件是将光伏与薄膜器件通过层间电连接集成一体,而形成的光伏电池和薄膜器件的集成器件。这样的集成器件可以减少大量附加设备和线路,直接实现太阳能收集、电能转换、用电器件应用的功能集合,是光伏应用的一大方向。

2、然而,上述集成器件需要非常关注整个系统的稳定性,特别是光伏电池与薄膜电化学器件连接位置的结构稳定性。当结构不稳定时,可能由于气候、温度、紫外辐射等外界条件的变化而在界面处导致器件连接不稳定,进而还会导致光伏电池与薄膜电化学器件之间的层间电连接劣化,从而可能导致光伏电池表面产生严重的载流子复合,并且使薄膜电化学器件可获得的有效电流降低,同时对器件的寿命产业不利影响。除此之外,薄膜电化学器件实际的效能也因为其器件薄膜化产生缩减,如何确保光伏电池和薄膜电化学器件的集成器件中的薄膜电化学器件的效能,也是此类光伏集成器件同时需要解决的难题。

技术实现思路

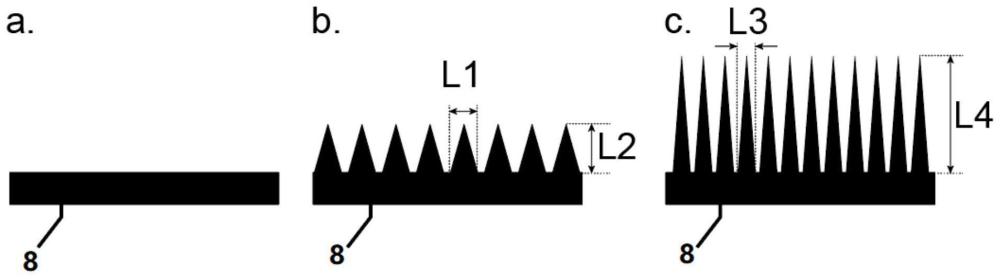

1、针对现有技术中存在的技术问题,本申请提供了一种集成器件,所述集成器件包括光伏电池和薄膜电化学器件,所述薄膜电化学器件含有纳米纤维电极,所述纳米纤维电极表面具有绒面结构或梳状结构,可以增强薄膜电化学器件中的接触面和连接,提高内部反应介质的反应活性,使系统电阻下降,电化学反应的效率提高,同时可以对接触结构形成锚固效应以提高内部结构的稳定性,有利于器件结构稳定性和使用寿命的提升。

2、本申请具体技术方案如下:

3、本申请提供了一种集成器件,所述集成器件包括层叠的光伏电池和薄膜电化学器件,其中,所述薄膜电化学器件含有纳米纤维电极,所述薄膜电化学器件通过纳米纤维电极与所述光伏电池接触,所述纳米纤维电极具有薄膜结构;

4、其中,所述薄膜结构的一侧的表面具有绒面结构,且所述薄膜电化学器件的内部反应介质的至少一部分被配置在所述绒面表面上以与薄膜结构相接触;或者,所述薄膜结构的一侧的表面上具有与薄膜结构的本体一体形成的梳状纳米纤维,所述薄膜电化学器件的内部反应介质的至少一部分填充在薄膜结构表面上的所述梳状纳米纤维之间的间隙中;所述薄膜结构的另一侧的表面与光伏电池的表面接触并形成层间电连接。

5、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述薄膜结构的所述另一侧的表面具有绒面结构或所述另一侧的表面具有与薄膜结构的一体形成的梳状纳米纤维。

6、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述薄膜结构为纳米纤维紧密堆嵌形成的薄膜结构,所述绒面结构或所述梳状纳米纤维为所述薄膜结构的所述纳米纤维一体延伸形成。

7、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述梳状结构单根纤维的纵横比>100,单根纤维的直径<300nm。

8、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述纳米纤维电极的层间方向延伸的最大尺寸为0.05-14μm。

9、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述纳米纤维电极的材料为pedot、ppy、pani或p3ht。

10、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述光伏电池依次包括透光层、第一载流子传输功能层、光伏吸收层和第二载流子传输功能层,所述第二载流子传输功能层与所述薄膜结构的所述另一侧的表面接触。

11、或者,对于上述所述的集成器件,其中,所述光伏电池依次包括透光层、第一载流子传输功能层、光伏吸收层、第二载流子传输功能层和导电连接层,所述薄膜结构层叠在所述导电连接层上,且所述薄膜结构的所述另一侧的表面与所述导电连接层连接。

12、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述导电连接层的层间电导率>10s/cm。

13、优选地,对于上述所述的集成器件,其中,所述导电连接层的层内延伸方向的电导率为层间电导率的50倍以上。

14、发明的效果

15、对于本申请所述的集成器件,由于其具有所述纳米纤维电极,所述纳米纤维电极具有薄膜结构;其中,所述薄膜结构的一侧的表面具有绒面结构,且所述薄膜电化学器件的内部反应介质的至少一部分被配置在所述绒面表面上以与薄膜结构相接触;或者,所述薄膜结构的一侧的表面上具有与薄膜结构的本体一体形成的梳状纳米纤维,所述薄膜电化学器件的内部反应介质的至少一部分填充在薄膜结构表面上的所述梳状纳米纤维之间的间隙中;所述薄膜结构的另一侧的表面与光伏电池的表面接触并形成层间电连接。因此,纳米纤维电极的绒面结构或梳状纳米纤维结构,可以大大增强电极本身与内部反应介质的接触反应面积,并且对内部反应介质具有锚固效应,可以在保证其物理结构的稳定性的基础上,将光伏电池的电流并直接充分地提供给内部反应介质,以促进薄膜电化学器件的内部反应。在此基础上,本申请还进一步探究了纳米纤维电极合适的梳状结构尺寸,可以进一步提高对内部反应介质的锚固效应,并增强其导电的接触面积和深度。另外一方面,本申请将纳米纤维电极连接光伏电池的另一侧表面也设置为薄膜结构的绒面或一体连接的梳状结构,可以促进光伏电池本身的载流子导出,减少层叠方向传输至薄膜电化学器件的串联电阻,并且对其载流子传输层结构产生锚固效应,增强其物理的稳定性减少可能存在的载流子在界面处的复合,提升器件稳定性和使用寿命。除此之外,本申请还采用了导电连接层用于减少纳米纤维电极直接连接可能存在的表面载流子复合,并且选择层间电导率>10s/cm或者所述导电连接层的层内延伸方向的电导率为层间电导率的50倍以上的导电连接层用于光伏电池的电流引出表面,可以在于纳米纤维电极连接的过程中,保障其层间的横向导通,并减少其层间的暗电流复合。

技术特征:

1.一种集成器件,所述集成器件包括层叠的光伏电池和薄膜电化学器件,其特征在于,所述薄膜电化学器件含有纳米纤维电极,所述薄膜电化学器件通过纳米纤维电极与所述光伏电池接触,所述纳米纤维电极具有薄膜结构;

2.根据权利要求1所述的集成器件,其特征在于,所述薄膜结构的所述另一侧的表面具有绒面结构或所述另一侧的表面具有与薄膜结构的一体形成的梳状纳米纤维。

3.根据权利要求1或2所述的集成器件,其特征在于,所述薄膜结构为纳米纤维紧密堆嵌形成的薄膜结构,所述绒面结构或所述梳状纳米纤维为所述薄膜结构的所述纳米纤维一体延伸形成。

4.根据权利要求3所述的集成器件,其特征在于,所述梳状结构单根纤维的纵横比>100,单根纤维的直径<300nm。

5.根据权利要求3所述的集成器件,其特征在于,所述纳米纤维电极的层间方向延伸的最大尺寸为0.05-14μm。

6.根据权利要求3所述的集成器件,其特征在于,所述纳米纤维电极的材料为pedot、ppy、pani或p3ht。

7.根据权利要求1-6任一项所述的集成器件,其特征在于,所述光伏电池依次包括透光层、第一载流子传输功能层、光伏吸收层和第二载流子传输功能层,所述第二载流子传输功能层与所述薄膜结构的所述另一侧的表面接触。

8.根据权利要求1-6中任一项所述的集成器件,其特征在于,所述光伏电池依次包括透光层、第一载流子传输功能层、光伏吸收层、第二载流子传输功能层和导电连接层,所述薄膜结构层叠在所述导电连接层上,且所述薄膜结构的所述另一侧的表面与所述导电连接层连接。

9.根据权利要求8所述的集成器件,其中,所述导电连接层的层间电导率>10s/cm。

10.根据权利要求8所述的集成器件,其中,所述导电连接层的层间电导率为层内延伸方向的电导率的50倍以上。

技术总结

本申请公开了一种集成器件,所述集成器件包括层叠的光伏电池和薄膜电化学器件,所述薄膜电化学器件含有纳米纤维电极,所述薄膜电化学器件通过纳米纤维电极与所述光伏电池接触,所述纳米纤维电极具有薄膜结构;其中,所述薄膜结构的一侧的表面具有绒面结构,且所述薄膜电化学器件的内部反应介质的至少一部分被配置在所述绒面表面上以与薄膜结构相接触;或者,所述薄膜结构的一侧的表面上具有与薄膜结构的本体一体形成的梳状纳米纤维,所述薄膜电化学器件的内部反应介质的至少一部分配填充在薄膜结构表面上的所述梳状纳米纤维之间的间隙中。本申请的纳米纤维电极的表面结构可以促进接触导电,增加器件内部反应面积,并对内部反应介质形成锚固效应。

技术研发人员:刁一凡,吴兆,解俊杰,孙朱行

受保护的技术使用者:隆基绿能科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!