显示面板及电子设备的制作方法

1.本技术涉及显示设备技术领域,具体而言,涉及一种显示面板及电子设备。

背景技术:

2.为了提高屏幕有效显示区的占比,在一些电子设备中会在屏幕中设置开口区,以将摄像头、光线传感器等器件设置在屏幕下方与开口区对应的位置。同时,为了改善开口区的光线传导效果,需要在开口区设置透明光学胶。但是,由于开口区截断了信号走线的直线延伸路线,信号走线需要从开口区的周围绕过开口区,绕线部分在开口区周围形成了不对称的结构,在设置透明光学胶时,这种不对称的结构对流动的透明光学胶的阻挡作用不同,导致点胶过程中难以准确地确定透明光学胶的溢胶量,容易导致透明光学胶设置不足或透明光学胶溢出的问题而影响显示效果。

技术实现要素:

3.为了克服上述技术背景中所提及的技术问题,本技术实施例提供一种显示面板,包括开口区、围绕所述开口区设置的有效显示区、以及位于所述有效显示区和所述开口区之间的过渡区;所述过渡区包括:

4.基底层;

5.位于所述基底层一侧的第一金属走线层;

6.位于所述第一金属走线层远离所述基底层一侧的环绕结构,所述环绕结构围绕至少部分所述开口区,所述环绕结构包括叠层设置第二金属走线层及支撑单元。

7.如此,通过在过渡区原有的第一金属走线层的基础上增设第二金属走线层,并将支撑单元设置在第二金属走线层上,由第二金属走线层和支撑单元共同形成环绕结构。如此,提高了所述环绕结构的整体高度,提高了所述环绕结构对透明光学胶的阻挡作用,减少透明光学胶过量溢出的风险。

8.在一种可能的实现方式中,所述第一金属走线层包括多条第一走线,以及覆盖所述第一走线的绝缘层,所述环绕结构设置于所述绝缘层远离所述基底层的一侧;

9.优选地,所述绝缘层还包括平坦化层,所述平坦化层设置于所述绝缘层远离所述基底层的一侧。

10.如此,通过所述平坦化层可以抵消所述第一金属走线层和所述第二金属走线层之间的高低起伏差异,使所述第二金属走线层可以相对所述基底层维持在均一的高度,进而保证所述第二金属走线层和所述支撑单元一起形成的所述环绕结构具有大致均一的高度,从而对向各个方向延伸的透明光学胶的阻挡作用大致相同。

11.在一种可能的实现方式中,所述环绕结构包括至少一个断开区域,所述环绕结构在所述断开区域处断开,所述断开区域连通所述开口区和所述过渡区。

12.如此,所述环绕结构在所述断开区域处断开,所述断开区域处没有所述第二金属走线层的遮挡处于透光状态,因此在点胶过程中,可以从所述显示面板的背面观察所述断

开区域处的溢胶状态,从而准确地确定点胶量。

13.在一种可能的实现方式中,所述环绕结构包括多个所述断开区域,多个所述断开区域沿所述环绕结构等间距分布。如此,在从所述显示面板背面观察溢胶状态时,可以通过多个所述断开区域观察所述环绕结构不同方向的溢胶状态,从而更准确地确定点胶量。

14.在一种可能的实现方式中,所述显示面板包括至少两圈所述环绕结构,位于外侧的所述环绕结构环绕位于内侧的所述环绕结构设置,相邻两个所述环绕结构的所述断开区域相互错开;优选地,多圈所述环绕结构同心设置。

15.如此,通过至少两层所述环绕结构可以更有效地阻挡点胶过程中溢出的透明光学胶向所述有效显示区的蔓延,从而提高点胶过程的容错率。

16.在一种可能的实现方式中,所述环绕结构在所述基底层上的正投影的形状与所述开口区的外轮廓相对应。如此,可以保证所述开口区各处到所述环绕结构的距离大致相等,从而保证所述环绕结构对各个位置上透明光学胶的阻挡作用大致相同。

17.在一种可能的实现方式中,所述第二金属走线层位于所述第一金属走线层远离所述基底层的一侧,所述支撑单元位于所述第二金属走线层远离所述第一金属走线层的一侧。

18.在一种可能的实现方式中,所述显示面板还包括设置于所述开口区的透明胶层,所述环绕结构用于阻挡所述透明胶层从所述开口区向所述有效显示区延伸。

19.在一种可能的实现方式中,所述第一金属走线层包括多条金属走线,至少部分所述金属走线从所述过渡区一侧围绕所述开口区延伸至所述过渡区的另一侧。

20.本技术的另一目的在于提供一种电子设备,所述电子设备包括本技术提供的所述显示面板。

附图说明

21.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

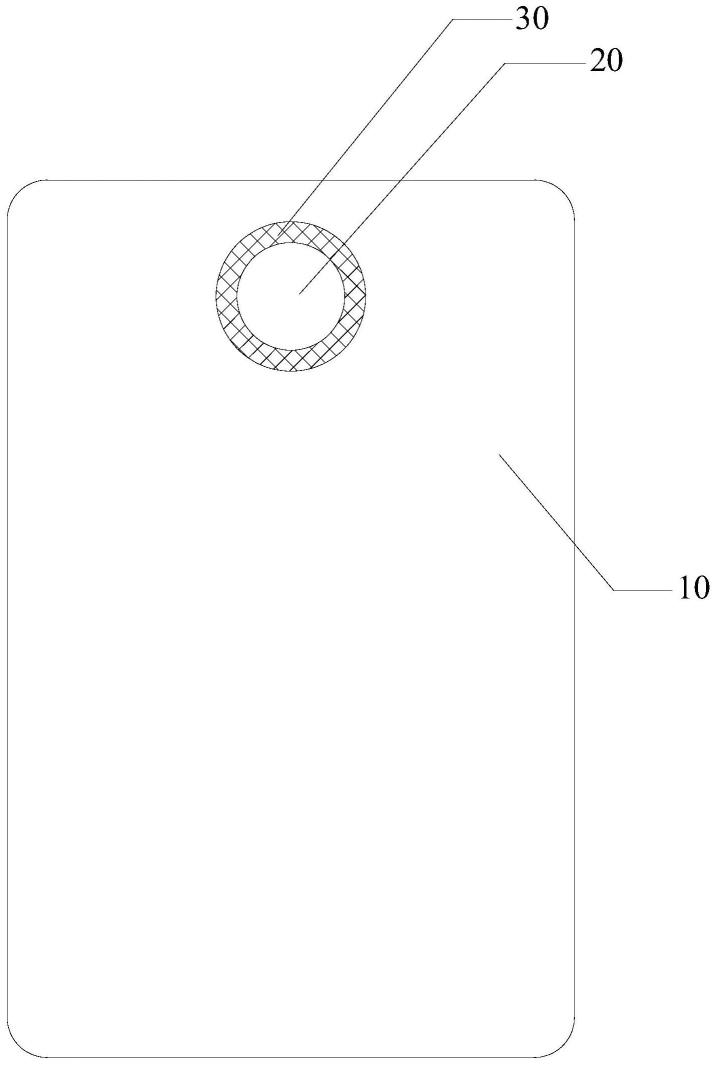

22.图1为具有开口区的显示面板的示意图;

23.图2为开口区绕线结构的示意图;

24.图3为本技术实施例提供的显示面板的局部结构示意图之一;

25.图4为本技术实施例提供的环绕结构的示意图之一;

26.图5为本技术实施例提供的显示面板的局部结构示意图之二;

27.图6为本技术实施例提供的环绕结构的示意图之二;

28.图7为本技术实施例提供的环绕结构的示意图之三;

29.图8为本技术实施例提供的环绕结构的示意图之四;

30.图9为本技术实施例提供的环绕结构的示意图之五;

31.图10为本技术实施例提供的环绕结构的示意图之六。

具体实施方式

32.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

33.因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

34.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

35.在本技术的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

36.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术的实施例中的不同特征之间可以相互结合。

37.请参见图1,在一些电子设备中,会采用带有通孔的显示面板,此类显示面板可以包括有效显示区10、开口区20及过渡区30。所述有效显示区10围绕所述开口区20,所述过渡区30位于有效显示区10和开口区20之间。由于开口区20的存在,有效显示区10中的一部分信号线(如,扫描线或数据线)的直线延伸路径被所述开口区20截断,这部分信号线需要沿所述开口区20的边缘绕至所述开口区20的另一侧。

38.请参照图2,从有效显示区10向开口区20延伸的部分信号线具有直线延伸的第一部分111及围绕所述开口区20进行绕线的第二部分112。多条信号线的第二部分112在所述开口区20周围排列,形成不对称结构。例如,图2中所示区域a和区域b中绕线结构不对称。

39.在向所述开口区20设置透明光学胶时,点胶过程中所述开口区20周围的不对称结构对透明光学胶的流动阻挡作用不同,导致点胶过程中难以准确地确定透明光学胶的溢胶量,进而导致容易产生透明光学胶设置量不足或透明光学胶溢出的问题而影响最终的显示效果。

40.有鉴于此,本技术实施例提供一种可以改善所述开口区20点胶过程中溢胶问题的方案,下面对本技术实施例提供的方案进行详细阐述。

41.本技术实施例提供一种显示面板,请再次参照图1,所述显示面板包括与图1所示结构相似的有效显示区10、开口区20及过渡区30,所述有效显示区10围绕所述开口区20,所述过渡区30位于所述有效显示区10和所述开口区20之间。

42.所述显示面板可以由多个层叠设置的膜层或结构组成,例如图3所示,所述显示面板位于所述过渡区30的部分可以包括基底层100、第一金属走线层110及环绕结构130。

43.所述第一金属走线层110位于所述基底层100一侧。在一种可能的实现方式中,所述第一金属走线层110包括多条第一走线113及覆盖所述第一走线113的绝缘层114,所述绝

缘层114用于避免所述第一走线113与其他膜层电性接触。至少部分所述第一走线113从所述过渡区30一侧围绕所述开口区20延伸至所述过渡区30的另一侧。

44.所述环绕结构130位于所述第一金属走线层110远离所述基底层100的一侧,结合图4所示,所述环绕结构130围绕至少部分所述开口区20,所述环绕结构130包括层叠设置的第二金属走线层131及支撑单元132。所述支撑单元132可以由有机胶形成,作为所述显示面板的支撑隔离柱(spacer,spc)。具体地,所述第二金属走线层131位于所述第一金属走线层114远离所述基底层100的一侧,所述支撑单元132位于所述第二金属走线层131远离所述第一金属走线层110的一侧。

45.在本技术实施例中,在一些可能的实现方式中,所述第一金属走线层110可以包括多个子层,所述第一走线113可以位于不同的子层。例如,可以包括m1金属层和m2金属层,所述m1金属层可以包括用于传输扫描信号scan和控制信号em的信号线,所述m2金属层可以包括用于传输电压复位信号vref的信号线。所述第二金属走线层131还可以包括m3金属层或m4金属层,所述m3金属层可以包括用于传输电源电压信号vdd和数据电压信号vdata的信号线,所述m4金属层可以包括用于传输数据信号data的信号线。通常,所述m3金属层和所述m4金属层位于所述m1金属层和所述m2金属层远离所述基底层100的一侧。

46.可选地,在本技术实施例中,所述环绕结构130在所述基底层100上的正投影的形状与所述开口区20的外轮廓相对应。例如,若所述开口区20的形状可以为圆形,则所述环绕结构130可以呈圆环状围绕所述开口区20。如此,可以保证所述开口区20各处到所述环绕结构130的距离大致相等,从而保证所述环绕结构130对各个位置的透明光学胶的阻挡作用大致相同。

47.进一步地,请参照图5,所述显示面板还可以包括设置于所述开口区20的透明胶层140,所述透明胶层140可以由透明光学胶通过点胶工艺形成。具体地,在一些可能的实现方式中,为了保证所述开口区20的透光性,在所述开口区20中不会设置所述第一金属走线层110和所述第二金属走线层131,所述开口区20仅包括所述基底层100。在点胶过程中,透明光学胶主要设置于所述开口区的所述基底层100上,并会从所述开口区20的中心位置向四周蔓延,所述环绕结构130用于阻挡所述透明光学胶从所述开口区20向所述有效显示区10延伸。

48.基于上述设计,在本技术实施例提供的所述显示面板中,通过在所述过渡区30原有的所述第一金属走线层110的基础上增设所述第二金属走线层131,并将所述支撑单元132设置在所述第二金属走线层131上,由所述第二金属走线层131和所述支撑单元132共同形成所述环绕结构130。如此,可以提高所述环绕结构130的整体高度,从而可以加强所述环绕结构130对透明光学胶的阻挡作用,可以有效减少在点胶过程中透明光学胶过量溢出至所述有效显示区10的风险。

49.在一些可能的实现方式中,请参照图6,所述环绕结构130可以包括至少一个断开区域,所述环绕结构130在所述断开区域处断开,所述断开区域连通所述开口区10和所述过渡区30。如此,所述环绕结构130在所述断开区域处断开,所述断开区域处没有所述第二金属走线层131的遮挡处于透光状态,因此在点胶过程中,可以从所述显示面板的背面观察所述断开区域处的溢胶状态,从而准确地确定点胶量。

50.在一些可能的实现方式中,请参照图7,所述环绕结构130可以包括多个所述断开

区域,多个所述断开区域沿所述环绕结构130等间距分布。如此,在从所述显示面板背面观察溢胶状态时,可以通过多个所述断开区域观察所述环绕结构不同方向的溢胶状态,从而更准确地确定点胶量。

51.在一些可能的实现方式中,请参照图8,所述显示面板包括至少两圈所述环绕结构130,位于外侧的所述环绕结构130环绕位于内侧的所述环绕结构130设置。如此,通过至少两圈所述环绕结构130可以更有效地阻挡点胶过程中溢出的透明光学胶向所述有效显示区10的蔓延,从而提高点胶过程的容错率。进一步地,多圈所述环绕结构130可以同心设置。

52.进一步地,请参照图9,在所述显示面板包括至少两圈所述环绕结构130情况下且所述环绕结构130均具有断开区域的情况下,相邻两个所述环绕结构130的所述断开区域相互错开。如此,通过将相邻两个所述环绕结构130的断开区域错开,可以避免点胶过程中溢出的透明光学胶直接穿过两个所述断开区域溢出至有效显示区10。

53.进一步地,请参照图10,在所述显示面板包括至少两圈所述环绕结构130且每个所述环绕结构130均包括多个所述断开区域的情况下,不同所述环绕结构130之间的多个断开区域可以彼此错开。

54.在一些可能的实现方式中,所述绝缘层114还包括平坦化层,所述平坦化层设置于所述绝缘层114远离所述基底层的一侧,所述环绕结构130位于所述平坦化层上。通过所述平坦化层可以抵消所述第一金属走线层110和所述第二金属走线层131之间的高低起伏差异,使所述第二金属走线层131可以相对所述基底层100维持在均一的高度,进而保证所述第二金属走线层131和所述支撑单元132一起形成的所述环绕结构130具有大致均一的高度,从而对向各个方向延伸的透明光学胶的阻挡作用大致相同。

55.基于相同的发明构思,本技术实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括本技术实施例提供的所述显示面板。所述电子设备可以包括手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等。

56.综上所述,本技术提供的显示面板及电子设备,通过在所述过渡区原有的所述第一金属走线层的基础上增设所述第二金属走线层,并将所述支撑单元设置在所述第二金属走线层上,由所述第二金属走线层和所述支撑单元共同形成所述环绕结构。如此,可以提高所述环绕结构的整体高度,从而可以加强所述环绕结构对透明光学胶的阻挡作用,可以有效减少在点胶过程中透明光学胶过量溢出至所述有效显示区的风险,进而提升显示面板的显示效果。

57.另外,还可以在环绕结构上设置断开区域,从而可以在显示面板的背面通过断开区域清楚地观察到透明光学胶的溢出状态,从而准确控制点胶量。

58.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

59.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1