发光元件的制作方法

1.本发明涉及一种由iii族氮化物半导体构成的紫外发光的发光元件。

背景技术:

2.近年来,将紫外线led用于杀菌、消毒的情况备受关注,正在积极地进行面向紫外线led的高效率化的研究、开发。

3.以往的紫外线led在蓝宝石基板上依次层叠aln、n-algan、发光层、p-algan、p-gan,从p-gan表面侧对一部分区域进行蚀刻而使n-algan露出,在该露出的n-algan上形成n电极。

4.专利文献1中记载了通过在n-al

x

ga

1-x

n(0.7≤x≤1.0)与n电极之间设置由n-alyga

1-y

n(0≤y≤0.5)构成的中间层,从而降低n-al

x

ga

1-x

n与n电极的接触电阻。专利文献2中也记载了同样的技术。

5.专利文献1:日本特开2010-161311号公报

6.专利文献2:日本特开2012-89754号公报

技术实现要素:

7.但是,在n-algan的al组成比高的情况下,专利文献1、2的方法无法充分降低n-algan与n电极的接触电阻,需要扩大n电极的面积。因此,需要扩大用于使n层露出的蚀刻面积,导致发光面积变窄,无法实现高效率的元件。

8.因此,本发明在于,在由iii族氮化物半导体构成的紫外发光的发光元件中降低n层与n电极之间的电阻。

9.本发明涉及一种发光元件,其特征在于,在具有基板、位于基板上的n层、位于n层上的发光层、位于发光层上的p层、从p层表面到达n层的孔以及与在孔的底面露出的n层连接的n电极的、由iii族氮化物半导体构成的紫外发光的发光元件中,n层由al组成比为70%以上的n-algan构成,在n层与n电极之间进一步具有由al组成比小于n层的n-algan构成的接触层,接触层与n层和n电极这两者接触,n电极与接触层的接触面积比接触层与n层的接触面积宽。

10.在本发明中,将n电极与接触层的接触面积设为s1,将接触层与n层的接触面积设为s2,s1/s2可以为1.02~5。

11.在本发明中,接触层的上表面中与孔的上部相对应的区域的上表面可以位于比p层下表面更靠上方的位置。

12.在本发明中,接触层可以从p层的上部或上述孔的侧面遍及孔的底面形成。

13.在本发明中,接触层可以为n-gan。

14.根据本发明,能够充分降低由algan构成的n层与n电极之间的电阻。

附图说明

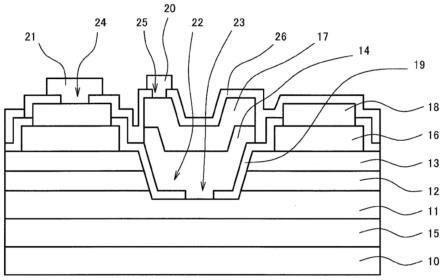

15.图1是表示实施例1的发光元件的构成的图。

16.图2是表示实施例1的发光元件的制造工序的图。

17.图3是表示实施例1的发光元件的制造工序的图。

18.图4是表示实施例1的发光元件的制造工序的图。

19.符号说明

20.10:基板11:n层12:发光层13:p层14:接触层15:缓冲层16:透明电极17:n电极18:p电极19:反射绝缘膜20:n侧接合电极21:p侧接合电极22~25:孔

具体实施方式

21.以下,参照附图对本发明的具体的实施例进行说明,但本发明并不限于实施例。

22.实施例1

23.图1是表示实施例1的紫外发光的发光元件的构成的图。发光波长例如是200~280nm。如图1所示,实施例1的发光元件具有基板10、缓冲层15、n层11、发光层12、p层13、接触层14、透明电极16、n电极17、p电极18、反射绝缘膜19、n侧接合电极20和p侧接合电极21。

24.(基板10的构成)

25.基板10是由以c面为主面的蓝宝石构成的基板。除了蓝宝石以外,只要是相对于发光波长的透过率高,且能够使iii族氮化物半导体生长的材料就可以使用任意的材料。实施例1的发光元件中,从基板10背面侧取出光。

26.(缓冲层15的构成)

27.缓冲层15位于基板10上。缓冲层15由aln构成。通过设置缓冲层15,改善半导体层的平坦性、结晶性。

28.(n层11的构成)

29.n层11位于缓冲层15上。n层11由al组成比为70%以上的n―algan构成。n型杂质为si。这里,iii族氮化物半导体的al组成比是al相对于iii族金属的摩尔比(%)。即以通式al

x

gayinzn(0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,x+y+z=1)表示iii族氮化物半导体时,al组成比为x

×

100(%)。n层11可以由多个层构成。在该情况下,只要n层11的最上层的al组成比为70%以上即可。更优选的n层11的al组成比为75~90%,进一步优选为80~85%。

30.(发光层12的构成)

31.发光层12位于n层11上。发光层12是阱层与障壁层交替地反复层叠而成的mqw结构。重复数例如为2~5。阱层由algan构成,其al组成比根据所希望的发光波长进行设定。障壁层是al组成比大于阱层的algan。可以为带隙能量大于阱层的algainn。另外,发光层12也可以为sqw结构。

32.(p层13的构成)

33.p层13位于发光层12上。p层13是从发光层12一侧依次层叠有p-algan、p-gan的结构。p型杂质为mg。通过使与透明电极16相接的最上层为p-gan,从而减少透明电极16与p层13的接触。

34.在p层13表面的一部分区域形成有多个到达n层11的深度的孔22。在孔22的底面露出有n层11。孔22周期性地排列,例如排列成蜂巢状、正三角格子状。孔22的俯视时的形状为

圆、正六角形等。应予说明,孔22可以为1个,可以为台面状。孔22的侧面可以垂直,也可以倾斜。

35.(透明电极16的构成)

36.透明电极16位于p层13上。透明电极16由ito构成。除了ito以外,也可以使用izo等透明导电性材料。另外,也可以没有透明电极,也可以使用ni/au等电极材料。这里,“/”是指层叠,a/b是指按照a、b的顺序层叠的结构。以下材料的说明中同样。

37.(p电极18的构成)

38.p电极18位于透明电极16上。p电极18例如为ni/au、ni/al等。

39.(反射绝缘膜19的构成)

40.反射绝缘膜19遍及p电极18上、透明电极16上、p层13上、孔22的侧面和底面连续地呈膜状设置。反射绝缘膜19保护元件表面,使从发光层12放射的光反射而提高光取出。反射绝缘膜19由sio2构成。除sio2以外,也可以使用sin、sio2/al/sio2等,也可以为dbr。dbr是使高折射率层和低折射率层以规定的厚度交替地层叠而成的结构,是通过适当地设定厚度而提高所希望的波长的反射率的结构。例如高折射率层为hfo2,低折射率层为sio2。通过利用该反射绝缘膜19使从发光层12放射的紫外线向基板10侧反射来改善光取出。

41.在反射绝缘膜19中与孔22底面上部相对应的区域设置有多个孔23。孔23贯通反射绝缘膜19。另外,孔23周期性地排列,例如排列成蜂巢状、正三角格子状。孔23的俯视时的形状为圆、正六角形等。孔23的侧面可以垂直,也可以倾斜。

42.(接触层14的构成)

43.接触层14在反射绝缘膜19上沿着孔22的底面、侧面、上表面(p层13上部的区域即侧面附近的区域)设置。虽然也可以不设置于侧面、上表面,但优选为了使n电极17与接触层14的接触面积增加而设置。另外,接触层14沿着孔23的底面、侧面设置,或者设置成填埋孔23,接触层14与n层11介由多个孔23相接。

44.接触层14由si掺杂的n-gan构成。接触层14并不限于n-gan,也可以为al组成比小于n层11的n-algan。其中,为了充分降低n电极17与n层11的电阻,优选尽可能减少al组成比,更优选al组成比为10%以下,进一步优选al组成比为0%,即n-gan。另外,接触层14可以由al组成比不同的多个层构成。

45.接触层14的n型杂质浓度例如为1

×

10

18

~1

×

10

21

/cm3。如果在该范围内,则能够充分降低n电极17与n层11的电阻。

46.接触层14的厚度例如为1nm~10μm。接触层14的厚度不需要均匀,只要平均膜厚在该范围内即可。通过为该范围,能够充分降低n电极17与n层11之间的电阻。更优选的厚度为10nm~1μm,进一步优选为20~500nm。

47.接触层14的下表面与n层11接触,上表面与n电极17接触。接触层14设置在反射绝缘膜19上,孔23的区域以外不与n电极17相接。另一方面,n电极17设置于接触层14上表面的大致整面。因此,n电极17与接触层14的接触面积比接触层14与n层11的接触面积宽。

48.接触层14的上表面中与孔23的上部相对应的区域的上表面优选位于比p层13下面更靠上方的位置。容易使n侧接合电极20与p侧接合电极21的高度一致,能够提高将实施例1的发光元件安装于子底座(submount)时的与子底座的接合强度。

49.实施例1中,如上所述设置有接触层14,因此能够降低n电极17与n层11之间的电

阻。n电极17与n层11之间的电阻是n电极17与接触层14的接触电阻、接触层14本身的电阻以及接触层14与n层11的接触电阻之和。这里,对于n电极17与接触层14的接触电阻,可以通过使用n-gan作为接触层14的材料,并加宽n电极17与接触层14的接触面积而充分地降低。另外,对于接触层14本身的电阻,由于材料使用n-gan,因此降低。另外,对于接触层14与n层11的接触电阻,由于均为iii族氮化物半导体材料,因此能够降低。因此,实施例1的发光元件中,对于n电极17与n层11之间的电阻,能够比n电极17与n层11直接接触的情况降低。其结果,能够降低发光元件的正向电压vf,也能够提高元件的可靠性。

50.另外,由于接触层14与n层11的接触电阻小,因此能够减少接触层14与n层11的接触面积。因此,能够减少用于使n层11露出的孔22的面积,能够减少由孔22的形成所引起的发光层12的面积的减少。因此,能够与以往的发光元件相比增大发光面积,能够实现输出的提高。

51.将n电极17与接触层14的接触面积设为s1,将接触层14与n层11的接触面积设为s2,s1/s2优选为1.02~5。这是因为进一步降低n电极17与n层11之间的电阻,进一步提高输出。更优选为1.05~3。

52.(n电极17的构成)

53.n电极17位于接触层14上。n电极17例如可以使用ti/al、v、v/au、v/al、v/ti/al、v/ti/au、ni/al等。n电极17被绝缘膜26覆盖。另外,在绝缘膜26的规定区域设置有孔24、25。孔24、25贯通绝缘膜26,在其底面分别露出p电极18、n电极17。

54.(接合电极的构成)

55.n侧接合电极20设置在绝缘膜26上,介由孔25与n电极17见解。p侧接合电极21设置在绝缘膜26上,介由孔24与p电极18接触。n侧接合电极20、p侧接合电极21例如由au构成。

56.以上,实施例1的发光元件中,在n电极17与n层11之间设置接触层14,使接触层14与n电极17的接触面积比接触层14与n层11的接触面积宽。因此,能够降低n电极17与n层11之间的电阻。另外,能够使发光层12的面积的减少小,能够实现输出的提高。

57.接下来,参照附图对实施例1的发光元件的制造方法进行说明。

58.首先,在由蓝宝石构成的基板10上,通过mocvd法依次层叠由aln构成的缓冲层15、由n-algan构成的n层11、发光层12、由p-algan/p-gan构成的p层13(参照图2(a))。

59.接下来,在p层13上的规定的区域通过溅射形成由ito构成的透明电极16(参照图2(b))。

60.接下来,将p层13的规定区域干式蚀刻到n层11露出为止,形成孔22(参照图2(c))。

61.接下来,进行热处理,使透明电极16结晶化,进行低电阻化,并且进行p层13的mg活化。

62.接下来,通过cvd法在元件上表面整面形成反射绝缘膜19。然后,对反射绝缘膜19的规定区域进行蚀刻而形成孔23(参照图3(a))。

63.接下来,在反射绝缘膜19上的规定区域形成由n-gan构成的接触层14,介由孔23使接触层14与n层11接触(参照图3(b))。成膜使用溅射、mbe、psd、mocvd等。从防止因h2带来的p层13的失活的观点考虑,优选通过溅射进行成膜。另外,图案化使用干式蚀刻。

64.接下来,在接触层14上,使用蒸镀、溅射等方法形成n电极17(参照图3(c))。

65.接下来,对反射绝缘膜19的规定区域进行蚀刻而开口,在该开口露出的透明电极

16上,使用蒸镀、溅射等方法形成p电极18(参照图4(a))。

66.接下来,进行热处理,改善p电极18与透明电极16以及n电极17与接触层14的接触。

67.接下来,以覆盖元件上表面整体的方式形成绝缘膜26。然后,对绝缘膜26的规定区域进行蚀刻而形成孔24、25。接下来,在绝缘膜26上的规定区域形成p侧接合电极21、n侧接合电极20(参照图4(a))。

68.接下来,研磨基板10背面,使其变薄,通过激光、断裂分割成各个元件。以上,制造出实施例1的发光元件。

69.(制造方法的变形例)实施例1的发光元件也可以如下制作。

70.首先,与实施例1同样地依次在基板10上层叠缓冲层15、n层11、发光层12、p层13。

71.接下来,将p层13的规定区域干式蚀刻到n层11露出为止,形成孔22。

72.接下来,通过cvd法形成在元件上表面整面形成反射绝缘膜19。然后,对反射绝缘膜19的规定区域进行蚀刻而形成孔23。

73.接下来,与实施例1同样地在反射绝缘膜19上的规定区域形成接触层14。

74.接下来,在接触层14上形成n电极17。

75.接下来,对反射绝缘膜19中的p层13上部的区域进行蚀刻而开口。然后,在该开口露出的p层13上形成透明电极16。

76.接下来,在透明电极16上形成p电极18。

77.接下来,进行热处理。实施例1中,为了透明电极16的低电阻化和电极的接触改善,需要进行2次热处理,但变形例中可以仅进行1次热处理。

78.接下来,与实施例1同样地形成绝缘膜26、孔24、25,形成p侧接合电极21、n侧接合电极20,进行元件分割。

79.产业上的可利用性

80.本发明的发光元件能够用于杀菌、消毒等。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1