半导体结构及半导体结构的形成方法与流程

本发明涉及半导体制造领域,尤其涉及一种半导体结构及半导体结构的形成方法。

背景技术:

1、半导体产业的持续发展依赖于芯片单位面积上器件密度的不断增加,器件密度的增加通过器件尺寸的缩小来实现。器件尺寸的缩小还可以提高器件的开启电流、截止频率,此外还能降低功耗,从而实现性能更强、功耗更低的芯片,推进信息产业不断向前发展。但是半导体器件尺寸的缩小终将达到其物理极限,为延续摩尔定律每十八个月相同面积芯片性能提高一倍的集成电路发展周期,许多新型的器件相继出现,具有垂直堆叠的互补场效应晶体管(cfet)就是其中之一。

2、由于互补场效应晶体管的垂直堆叠结构可以以更低的性能成本进一步扩大器件尺寸,因此互补场效应晶体管是一种很有前景的结构设计。

3、互补场效应晶体管结构可以看作是在pmos上堆栈nmos的结构,nmos结构接近于gaa(gate-all-around)结构,而pmos结构类似于鳍式场效应管(finfet)结构。

4、现有的互补场效应晶体管结构的性能还有待提升。

技术实现思路

1、本发明解决的技术问题是提供一种半导体结构及半导体结构的形成方法,以提升现有的互补场效应晶体管结构的性能。

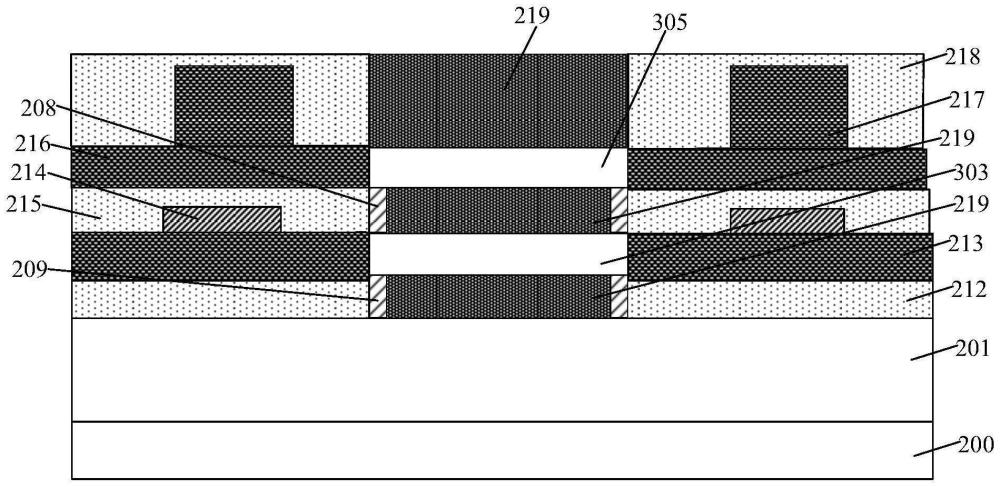

2、为解决上述技术问题,本发明技术方案提供一种半导体结构,包括:衬底;位于衬底上的第一沟道层和第一沟道层上的第二沟道层,所述第一沟道层和衬底之间具有第二开口,所述第一沟道层和第二沟道层之间具有第三开口;位于衬底上的栅极结构,所述栅极结构位于第二开口内和第三开口内,所述栅极结构环绕所述第一沟道层,且所述栅极结构环绕所述第二沟道层;位于栅极结构两侧暴露出的第一沟道层侧壁的第一外延掺杂区;位于第一外延掺杂区上的第一连接层;位于第一连接层上第二沟道层侧壁的第二外延掺杂区;位于第二外延掺杂区上的第二连接层。

3、可选的,还包括:位于第二开口侧壁的第一侧墙,所述第一侧墙位于第一沟道层和衬底之间,所述第一侧墙的外表面与第一沟道层的侧壁齐平;位于第三开口侧壁的第二侧墙,所述第二侧墙位于第一沟道层和第二沟道层之间,所述第二侧墙的外表面与第二沟道层的侧壁齐平,所述第一侧墙和第二侧墙位于栅极结构侧壁。

4、可选的,还包括:位于衬底上的第一隔离层,所述第一隔离层还位于所述第一侧墙侧壁表面。

5、可选的,还包括:位于第一外延掺杂区上的第三隔离层,所述第三隔离层位于第一连接层顶部表面和侧壁表面,所述第三隔离层电隔离所述第二外延掺杂区和第一连接层,以及电隔离栅极结构和第一连接层。

6、可选的,还包括:位于第二外延掺杂区上的第四隔离层,所述第二连接层位于第四隔离层内,所述第四隔离层电隔离所述栅极结构和第二连接层。

7、可选的,所述第一外延掺杂区的材料包括硅锗;所述第二外延掺杂区的材料包括磷硅。

8、可选的,所述衬底包括:基底和位于基底上的底部结构。

9、可选的,还包括:位于基底上的第二隔离层,所述第二隔离层还位于所述底部结构侧壁表面,所述第一隔离层位于第二隔离层上。

10、相应地,本发明技术方案还提供一种半导体结构的形成方法,包括:提供衬底;在衬底上形成初始第一堆叠结构和位于初始第一堆叠结构上的初始第二堆叠结构,所述初始第一堆叠结构包括初始第一牺牲层和位于初始第一牺牲层上的初始第一沟道层,所述初始第二堆叠结构包括初始第二牺牲层和位于初始第二牺牲层上的初始第二沟道层;在衬底上形成伪栅极结构,所述伪栅极结构横跨所述初始第一堆叠结构和初始第二堆叠结构;以所述伪栅极结构为掩膜刻蚀所述初始第一堆叠结构和初始第二堆叠结构,直至暴露出衬底表面,形成第一堆叠结构和第二堆叠结构,所述第一堆叠结构包括第一牺牲层和位于第一牺牲层上的第一沟道层,所述第二堆叠结构包括第二牺牲层和位于第二牺牲层上的第二沟道层;在第一沟道层侧壁形成第一外延掺杂区;在第一外延掺杂区上形成第一连接层;在第一连接层上形成第二外延掺杂区,所述第二外延掺杂区位于第二沟道层侧壁;在第二外延掺杂区上形成第二连接层;形成第二连接层之后,去除所述伪栅极结构、第一牺牲层和第二牺牲层,在第一外延掺杂区之间、第二外延掺杂区之间、第一连接层之间和第二连接层之间形成第一开口,在第一沟道层和衬底之间形成第二开口,在第一沟道层和第二沟道层之间形成第三开口;在第一开口内、第二开口内和第三开口内形成栅极结构,所述栅极结构环绕所述第一沟道层,且所述栅极结构环绕所述第二沟道层。

11、可选的,在第一沟道层侧壁形成第一外延掺杂区之前,还包括:在第一牺牲层侧壁形成第一侧墙,在第二牺牲层侧壁形成第二侧墙,所述第一侧墙的外表面与第一沟道层的侧壁齐平,所述第二侧墙的外表面与第二沟道层的侧壁齐平。

12、可选的,在第一牺牲层侧壁形成第一侧墙,在第二牺牲层侧壁形成第二侧墙的方法包括:去除所述伪栅极结构暴露出的部分第一牺牲层和第二牺牲层,在第一沟道层和衬底之间形成第一凹槽,在第二沟道层和第一沟道层之间形成第二凹槽;在第一凹槽内形成第一侧墙,在第二凹槽内形成第二侧墙。

13、可选的,在第一沟道层侧壁形成第一外延掺杂区的方法包括:在衬底上形成初始第一隔离层,所述初始第一隔离层暴露出所述第二侧墙侧壁表面和第二沟道层侧壁表面;在第二侧墙表面和第二沟道层侧壁表面形成第一保护层;形成第一保护层之后,回刻蚀所述初始第一隔离层,直至暴露出第一沟道层侧壁表面,形成第一隔离层;在暴露出的第一沟道层侧壁形成第一外延掺杂区。

14、可选的,在第一连接层上形成第二外延掺杂区的方法包括:去除第二沟道层表面的第一保护层;在暴露出的第二沟道层侧壁形成第二外延掺杂区。

15、可选的,在第一连接层上形成第二外延掺杂区之前,还包括:在第一外延掺杂区上形成第三隔离层,所述第三隔离层位于第一连接层顶部表面和侧壁表面,所述第三隔离层电隔离所述第二外延掺杂区和第一连接层,以及电隔离栅极结构和第一连接层。

16、可选的,去除所述伪栅极结构之前,还包括:形成位于第二外延掺杂区上的第四隔离层,所述第二连接层位于第四隔离层内,所述第四隔离层电隔离所述栅极结构和第二连接层。

17、可选的,所述第一开口、第二开口和第三开口的形成方法包括:去除所述伪栅极结构,在第一外延掺杂区之间、第二外延掺杂区之间、第一连接层之间和第二连接层之间形成第一开口,所述第一开口暴露出所述第一沟道层、第二沟道层、第一牺牲层和第二牺牲层;去除第一开口暴露的第一牺牲层和第二牺牲层,在第一沟道层和衬底之间形成第二开口,在第一沟道层和第二沟道层之间形成第三开口。

18、可选的,所述衬底包括:基底和位于基底上的底部结构,所述底部结构的延伸方向与初始第一堆叠结构和初始第二堆叠结构的延伸方向平行。

19、可选的,还包括:形成的形成方法位于基底上的第二隔离层,所述第二隔离层还位于所述底部结构侧壁表面,所述第一隔离层位于第二隔离层上。

20、可选的,所述第一外延掺杂区的材料包括硅锗;所述第二外延掺杂区的材料包括磷硅。

21、与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下有益效果:

22、本发明的技术方案中的半导体结构中,所述栅极结构环绕所述第一沟道层,且所述栅极结构环绕所述第二沟道层,使得所述栅极结构对第一沟道层和第二沟道层的控制能力提升,从而减少了漏电流的产生,提升了半导体结构的性能。

23、本发明的技术方案中的半导体结构的形成方法中,提供一种形成半导体结构的方法,使得所述栅极结构环绕所述第一沟道层,且所述栅极结构环绕所述第二沟道层,使得所述栅极结构对第一沟道层和第二沟道层的控制能力提升,从而减少了漏电流的产生,提升了半导体结构的性能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!