一种用于双倍功率液流电池的电堆结构的制作方法

1.本发明涉及一种用于双倍功率液流电池的电堆结构,属于液流电池的制造领域。

背景技术:

2.化石能源的日益枯竭以及由于过度使用化石能源而引起的严重环境污染,使研究和大规模利用可再生能源成为世界各国能源安全和可持续发展的重要战略。可再生能源(如风能、太阳能、海洋能及小水电等)发电具有不稳定和不连续的特点,需要开发和建设配套的储能系统来保证可再生能源发电和供电的连续和平稳,特别是对大型风电并网进行调峰和调频,来保证电网发电的质量。在已有的储能方案中,液流电池(flow redox cell)由于具有能量效率高、蓄电容量大、选址自由和成本低廉等优点,被认为是最有希望应用于大规模储能蓄电场合的储能方案。此外,高效液流电池还可用于火力发电及核电站电网的“削峰填谷”;自然灾害、战争等非常时期的应急电源,重要军事基地的备用电站等;经过特殊设计和制造,它还可代替铅酸蓄电池用做潜艇潜航的动力电源。

3.液流电池是由thaller,l.h.(nasa lewis research center,cleveland,united states)于1974年提出的一种电化学储能概念。液流电池由电堆、电解质溶液和电解液储供体系等部分组成。与通常蓄电池中活性物质被包含在电池的正、负极内不同,液流电池中的正、负极活性物质分别溶解于电解质溶液中,并储存在两个储液罐中。电池工作时,正、负极电解质溶液在泵的驱动下从储液罐流入电堆,在惰性电极上发生氧化-还原反应,然后流出电堆返回储液罐。通过电解质溶液在电池中的循环流动,完成电能与化学能的相互转换,实现储能和供电。

4.电堆是液流电池的核心之一。一般的,液流电池的电堆采用双极堆式结构,单个电堆由多个进行氧化-还原反应,实现充、放电过程的单电池组成,相邻两单电池共用一块双极性集流板,多个单电池通过压滤机方式串联组装成电堆。电解液在泵的驱动下进入电堆后,通过电堆中布置的流道分配给各单电池。液流电池最重要的技术指标是能量效率,因此,在电堆的结构设计上,要尽可能减小能耗。然而研究者发现,如果单个电堆中单电池的数量过多,电解液就需要在较长的流道中流动,这一方面会增大电解液的流动阻力,提高对泵的功率要求,增加泵的功耗;另一方面,电解液在较长的流道中会形成较大的电位差,这会增大电池的极化,造成电池的能量损失。为了提高液流电池的能量效率,单个电堆中的单电池数量就受到限制,其功率规模也受到制约。

技术实现要素:

5.本发明提供一种用于双倍功率液流电池的电堆结构用来克服现有技术中由于扩大液流电池电堆的功率规模后形成较长的电解液流道而造成能量损失的缺陷。

6.为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

7.本发明公开了一种用于双倍功率液流电池的电堆结构,包括液流分隔层,所述液流分隔层的两侧分别依次设有子电堆、主集流板、多流道绝缘板和多流道端板,所述子电堆

呈对称设置,所述子电堆由至少两个单电池串联组成,每个单电池包括隔膜,所述隔膜的两侧均设有电极,所述电极的两侧均设有电解液导流框,所述电解液导流框上配有双极板。

8.进一步的,所述多流道端板由钢板或铝板制成,厚度为1~8cm,其上表面设置有正极电解液流出口和负极电解液流出口,下表面设有正极电解液流入口和负极电解液流入口,直径为1~5cm,所述多流道端板既对电堆起到固定压紧作用,又为每个子电堆提供正、负极电解液流入、流出的通道。

9.进一步的,所述多流道绝缘板位于多流道端板与主集流板之间,由耐腐蚀的电子绝缘材料制成,如pe、pvc或pp;多流道绝缘板上设有与多流道端板对应的电解液流道通孔,直径为1~5cm;多流道绝缘板用于切断主集流板与多流道端板之间的电子通路,使电堆与外界环境电子绝缘。

10.进一步的,所述主集流板位于多流道绝缘板与子电堆之间,是电堆与外电路的电子传输接口,由具有高电子导电率的材料制成,如铜板、石墨板;其面积与电极的面积相近,其长、宽边均比电极的长、宽边各增加0.1~1cm。

11.进一步的,所述电解液导流框由耐腐蚀的电子绝缘材料制成,如pe、pvc或pp,其设置有四个电解液流通孔和导流沟槽,将多个电解液导流框层叠并压紧,并与电解液流通孔相通形成电堆的电解液主流道,供电解液流入和流出电堆,由导流沟槽将主流道中的电解液引流至各单电池中。

12.进一步的,所述双极板为导电塑料板或石墨板;电解液导流框与双极板之间为机械连接或激光焊接。

13.进一步的,所述电极为石墨毡或石墨板,电极面积为100~20000cm2;所述隔膜选用阴离子交换膜、阳离子交换膜、复合膜、pp毡、微孔玻璃纤维膜或超分子微孔pe膜;所述单电池的厚度为0.5~3cm,所述子电堆的功率为0.1~500kw。

14.进一步的,所述液流分隔层由液流分隔框和双极板组成,其中液流分隔框与电解液导流框材质相同,其表面设有电解液导流沟槽,其与与双极板之间为机械连接或激光焊接;左侧子电堆的最右端单电池和右侧子电堆的最左端单电池共用此板作为其电解液导流框和双极板;液流分隔层用于串联导通两个子电堆的电路,同时阻断两个子电堆的电解液流入通路,使电解液在流经此板后即沿相反方向经两个子电堆的电解液主流道流出电堆,使每个子电堆形成单独进、出液的独立电解液流通体系。

15.本发明所达到的有益效果是:采用液流分隔层串联导通两个子电堆的电路,同时阻断两个子电堆的电解液通路,使每个子电堆形成单独进、出液的独立电解液流通体系,可以将电解液在电堆中的流道长度缩短一半,这一方面可以大大降低电解液的流动阻力,减小泵的功耗;另一方面,可以减小电解液在流道中的电位差,减小电池的极化,降低电池的能量损失。与普通液流电池单个电堆相比,该电堆中的单电池数量可增加一倍,功率也可增加一倍,且不会降低液流电池的能量效率。

附图说明

16.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

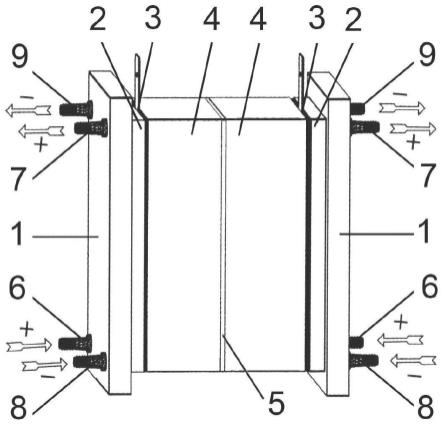

17.图1是本发明电堆的结构示意图;

18.图2是本发明电堆电解液流道的结构示意图;

19.图3是本发明电堆的爆炸图;

20.图4是电解液导流框和液流分隔框的流道结构示意图。

21.图中:1、多流道端板;2、多流道绝缘板;3、主集流板;4、子电堆;5、液流分隔层;6、正极电解液流入口;7、正极电解液流出口;8、负极电解液流入口;9、负极电解液流出口;10、单电池;11、电解液导流框;12、双极板;13、电极;14、隔膜;15、电解液导流沟槽;16、电解液流通孔。

具体实施方式

22.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

23.实施例1

24.如图1-3所示,一种用于双倍功率液流电池的电堆结构,包括液流分隔层5,液流分隔层5的两侧分别依次设有子电堆4、主集流板3、多流道绝缘板2和多流道端板1,所述子电堆4呈对称设置。

25.所述多流道端板1位于电堆结构两端,由高机械强度的金属制成,包括钢板或铝板,厚度为1~8cm;上面设置有正极电解液流入口6、正极电解液流出口7、负极电解液流入口8和负极电解液流出口9,其直径为1~5cm;多流道端板1既对电堆起到固定压紧作用,又为每个子电堆4提供正、负极电解液流入、流出的通道。

26.所述多流道绝缘板2位于多流道端板1与主集流板3之间,由耐腐蚀的电子绝缘材料制成,包括pe、pvc或pp;其设置有与多流道端板1对应的电解液流道通孔16,直径为1~5cm;多流道绝缘板2的作用是切断主集流板3与多流道端板1之间的电子通路,使电堆与外界环境电子绝缘。

27.所述主集流板3位于多流道绝缘板2与子电堆4之间,是电堆与外电路的电子传输接口,由具有高电子导电率的材料制成,包括铜板、石墨板,且不限于此;其面积与子电堆4上单电池10的电极13的面积相同,或其长、宽边均比电极13的长、宽边各增加0.1~1cm。

28.所述子电堆4由至少两个单电池10串联组成,每个单电池10包括隔膜14,隔膜14的两侧均设有电极13,电极13的两侧均设有电解液导流框11,电解液导流框11上配有双极板12;所述电解液导流框11由耐腐蚀的电子绝缘材料制成,包括pe、pvc或pp,其设置有四个电解液流通孔16和导流沟槽15,将多个电解液导流框11层叠并压紧,并与电解液流通孔16相通形成电堆的电解液主流道,供电解液流入和流出电堆,由导流沟槽15将主流道中的电解液引流至各单电池10中;所述双极板12为导电塑料板或石墨板;电解液导流框11与双极板12之间为机械连接或激光焊接;所述电极13为石墨毡或石墨板,电极面积为100~20000cm2;所述隔膜14可选用阴离子交换膜、阳离子交换膜、复合膜、pp毡、微孔玻璃纤维膜或超分子微孔pe膜;所述单电池10的厚度为0.5~3cm,所述子电堆4的功率为0.1~500kw。

29.所述液流分隔层5由液流分隔框和双极板12组成,其中液流分隔框与电解液导流框11材质相同,其上设置电解液导流沟槽15,其与与双极板12之间为机械连接或激光焊接;左侧子电堆4的最右端单电池10和右侧子电堆4的最左端单电池10共用此板作为其电解液导流框11和双极板12;液流分隔层5的作用是串联导通两个子电堆4的电路,同时阻断两个

子电堆4的电解液流入通路,使电解液在流经此板后即沿相反方向经两个子电堆4的电解液主流道流出电堆,使每个子电堆4形成单独进、出液的独立电解液流通体系。

30.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1