双能区纳米电极耦合双异质接面光伏电池及其制造方法与流程

本发明涉及一种双异质接面光伏电池及其制造方法,特别是涉及一种具有高转换效率的双能区纳米电极耦合的双异质接面光伏电池及其制造方法。

背景技术:

1、太阳能电池可用以吸收太阳光,并将光能转换为电能。目前市面上生产的大多是硅基太阳能电池,其材料为单晶硅(single crystalline silicon)、多晶硅(polycrystalline silicon)或是非晶硅(amorphous silicon)。请参照图1,现有的硅基太阳能电池1包括p型基板10、n型掺杂层11、抗反射层12、正面电极13、背面钝化层14以及背面电极15。

2、n型掺杂层11形成在p型基板10的一侧,且具有一粗糙化表面。抗反射层12形成在n型掺杂层11的粗糙化表面上,而正面电极13穿过抗反射层12与n型掺杂层11形成奥姆接触(ohmic contact)。另外,背面钝化层14形成于p型基板10的底面,通常是氧化硅膜或氮化硅膜,以降低载子复合速率。背面钝化层14具有局部开口,而背面电极15通过背面钝化层14的局部开口,而与p型基板10电性接触。然而,现有的硅基太阳能电池的光电转换效率大约是21%至22%,最高只能到25%。因此,目前业界仍致力于提升太阳能电池的光电转换效率。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种双能区纳米电极耦合双异质接面光伏电池及其制造方法,来提升光电转换效率。

2、为了解决上述的技术问题,本发明所采用的其中一技术方案是,提供一种双能区纳米电极耦合双异质接面光伏电池制造方法,其包括下列步骤:在一第一端电极上形成一第一太阳能电池,其中,所述第一太阳能电池具有一第一pin异质接面结构;形成一共用电极结构于所述第一太阳能电池上;形成一第二太阳能电池连接于所述共用电极结构,其中,所述第二太阳能电池包括一第二pin异质接面结构,且所述第二太阳能电池通过所述共用电极结构并联所述第一太阳能电池,其中使所述共用电极结构的金属导电端电极穿过所述第二太阳能电池的顶面;以及形成一第二端电极于所述第二太阳能电池上,所述共用电极结构的所述金属导电端电极(fingers)与所述第二端电极外露于同一侧。

3、进一步地,所述太阳能电池制造方法还进一步包括:形成所述第一端电极于一基材上,其中所述基材为硅基材或是玻璃基材。

4、进一步地,所述第一太阳能电池与所述第二太阳能电池都是通过溅镀形成,其中所述金属导电端电极是通过电子束蒸镀形成。

5、进一步地,形成所述第一太阳能电池的步骤还包括:形成一第一p型半导体层、一第一本征半导体层以及一第一n型半导体层,且构成所述第一p型半导体层、所述第一本征半导体层以及所述第一n型半导体层的材料是微晶硅或多晶硅;以及对所述第一p型半导体层、所述第一本征半导体层以及所述第一n型半导体层执行一快速热退火处理。

6、进一步地,所述第一太阳能电池包括一第一p型半导体层、一第一本征半导体层以及一第一n型半导体层,且所述第一n型半导体层、所述第一本征半导体层以及所述第一p型半导体层中的每一层的厚度范围由150nm至300nm。

7、进一步地,形成所述第二太阳能电池的步骤还进一步包括:在所述共用电极结构上,依序形成一第二n型半导体层、一第二本征半导体层以及一第二p型半导体层,其中,构成所述第二本征半导体层以及所述第二p型半导体层的材料为非晶硅,且构成所述第二n型半导体层的材料为非晶硅、微晶硅或者多晶硅。

8、进一步地,所述第二太阳能电池包括一第二n型半导体层、一第二本征半导体层以及一第二p型半导体层,所述第二n型半导体层、所述第二本征半导体层以及所述第二p型半导体层中的每一层的厚度范围由2nm至80nm。

9、进一步地,形成所述共用电极结构的步骤包括:形成一内部抗反射层于所述第一太阳能电池上,其中,所述内部抗反射层包括一透明导电氧化物层及一光学金属层;以及形成一第一导电图案层于所述内部抗反射层上,其中,所述第一导电图案层包括多个相隔并排的第一梳状总线,每一所述第一梳状总线包括一第一汇流电极线、以及多个第一梳齿状电极线连接于所述第一汇流电极线的一侧。

10、进一步地,形成所述第二端电极的步骤包括:形成一表面抗反射层于所述第二太阳能电池上,其中,所述表面抗反射层包括一透明导电氧化物层与一光学金属层;以及形成一第二导电图案层于所述表面抗反射层上,其中,所述第二导电图案层包括多个相隔并排的第二梳状总线,每一所述第二梳状总线包括一第二汇流电极线以及多个第二梳齿状电极线连接于所述第二汇流电极线;其中所述多个第二梳齿状电极线与所述多个第一梳齿状电极线彼此相向且交错排列。

11、进一步地,所述太阳能电池制造方法,还包括形成一绝缘薄膜,电性隔开所述共用电极结构的所述金属导电端电极与所述第二太阳能电池与所述表面抗反射层。

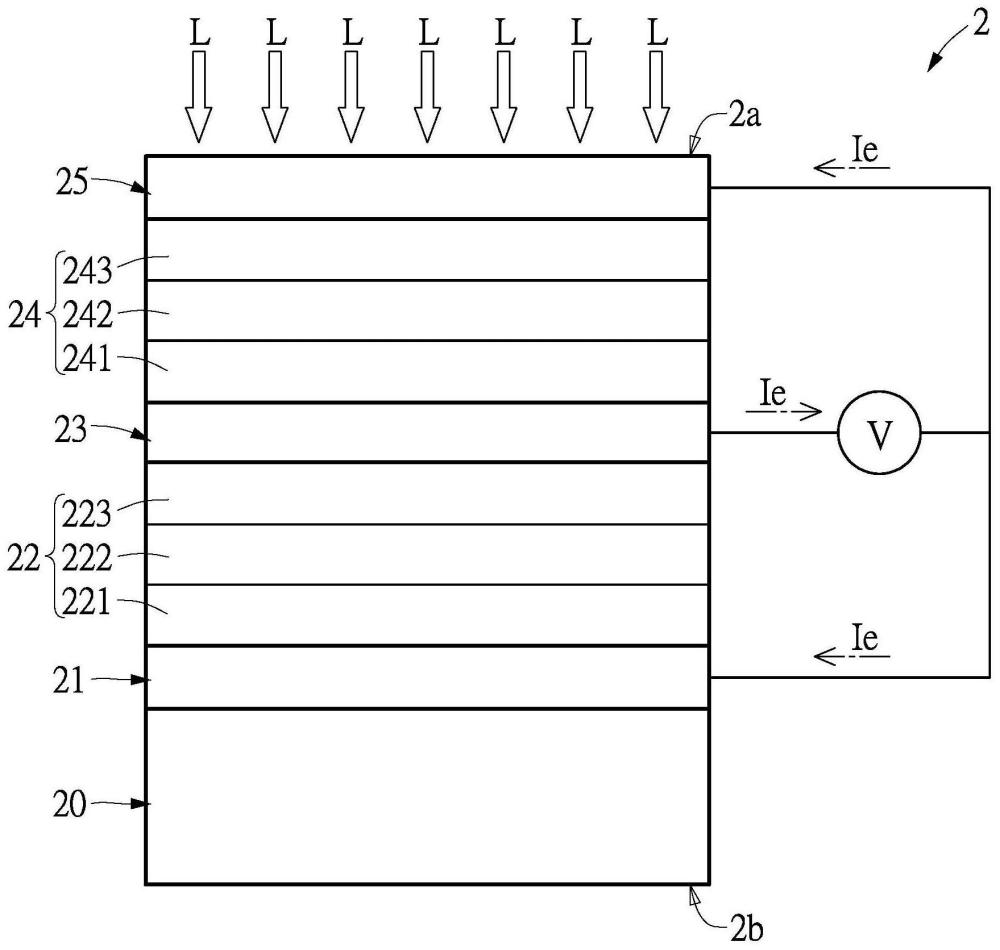

12、为了解决上述的技术问题,本发明所采用的另外一技术方案是,提供一种双能区纳米电极耦合双异质接面光伏电池,其包括:一第一端电极;一第一太阳能电池,其连接于所述第一端电极,其中,所述第一太阳能电池具有一第一pin异质接面结构;一共用电极结构于所述第一太阳能电池上;一第二太阳能电池,其设置于所述共用电极结构上,其中,所述第二太阳能电池包括一第二pin异质接面结构,所述共用电极结构并联所述第一太阳能电池与所述第二太阳能电池;以及一第二端电极,其设置在所述第二太阳能电池上,其中所述共用电极结构的金属导电端电极穿过所述第二太阳能电池的顶面并且与所述第二端电极外露于同一侧。

13、进一步地,所述第一太阳能电池包括一第一p型半导体层、一第一本征半导体层以及一第一n型半导体层,且所述第一n型半导体层与所述第一p型半导体层的薄膜电阻率都小于10-2欧姆-平方。

14、进一步地,所述第二太阳能电池包括一第二n型半导体层、一第二本征半导体层以及一第二p型半导体层,所述第二n型半导体层,其中,所述第二n型半导体层与所述第二p型半导体层分别电性连接于所述共用电极结构与所述第二端电极。

15、进一步地,所述双异质接面光伏电池,还进一步包括:一基材,其中,所述第一端电极设置在所述基材上。

16、进一步地,所述双异质接面光伏电池,其特征在于,其具有一受光侧,其中,所述第二太阳能电池较靠近于所述受光侧,而所述第一太阳能电池较远离于所述受光侧。

17、进一步地,所述第二太阳能电池包括一第二n型半导体层、一第二本征半导体层以及一第二p型半导体层,所述第二n型半导体层,构成所述第二本征半导体层以及所述第二p型半导体层的材料为非晶硅,且构成所述第二n型半导体层的材料为非晶硅、微晶硅或者多晶硅。

18、进一步地,所述第一太阳能电池包括一第一p型半导体层、一第一本征半导体层以及一第一n型半导体层,且构成所述第一p型半导体层、所述第一本征半导体层以及所述第一n型半导体层的材料是微晶硅或多晶硅。

19、进一步地,所述共用电极结构包括:一内部抗反射层,其位于所述第一太阳能电池上;以及一作为所述金属导电端电极的第一导电图案层,其位于所述内部抗反射层上,其中,所述第一导电图案层包括多个相隔并排的第一梳状总线,每一所述第一梳状总线包括一第一汇流电极线、以及多个第一梳齿状电极线,所述多个第一梳齿状电极线连接于所述第一汇流电极线的一侧。

20、进一步地,每一条所述第一汇流电极线的线宽范围是0.5mm至1.0mm,且每一所述第一梳齿状电极线的线宽范围是0.5μm至5μm。

21、进一步地,所述第二端电极包括一表面抗反射层以及一作为金属导电端电极的第二导电图案层,作为金属导电端电极的所述第二导电图案层位于所述表面抗反射层上,其中,所述第二导电图案层包括多个相隔并排的第二梳状总线,每一所述第二梳状总线包括一第二汇流电极线以及多个第二梳齿状电极线连接于所述第二汇流电极线;其中所述多个第二梳齿状电极线与所述多个第一梳齿状电极线彼此相向且交错排列。

22、进一步地,每一条所述第二汇流电极线的线宽范围是0.5mm至1.0mm,且每一所述第二梳齿状电极线的线宽范围是0.5μm至5μm。

23、进一步地,所述第一太阳能电池包括一第一p型半导体层、一第一本征半导体层以及一第一n型半导体层,所述第二太阳能电池包括一第二n型半导体层、一第二本征半导体层以及一第二p型半导体层,且所述第一p型半导体层与所述第二p型半导体层都连接于所述共用电极结构。

24、本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的双能区纳米电极耦合双异质接面光伏电池及其制造方法,其能通过“所述第二太阳能电池通过所述共用电极结构并联所述第一太阳能电池”的技术方案,以提升双能区光电效应电极耦合的双异质接面光伏电池的光电转换效率。

25、为使能更进一步了解本发明的特征及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而所提供的附图仅用于提供参考与说明,并非用来对本发明加以限制。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!