电连接器的制作方法

电连接器

【技术领域】

1.本发明涉及一种电连接器,尤其是指一种电性连接一对接元件和电路板的电连接器。

背景技术:

2.现有技术中有一种电连接器,其包括基座、与基座扣合的盖体以及容置于所述基座的多个导电端子,所述基座设有侧壁和安装槽,侧壁设有多个枢接部和多个容纳槽,相邻的两个所述枢接部之间设有一个所述容纳槽,所述安装槽收容一对接元件,所述对接元件设有多个接脚,所述盖体一侧设有多个转轴和连接多个所述转轴的多个枢转臂,多个所述枢接部共同枢接于多个所述转轴,所述容纳槽收容所述枢转臂和所述接脚,所述枢转臂压接所述接脚,为了方便将所述盖体组装进所述基座,在设计的初期,所述枢接部和相邻的所述枢转臂之间就会预留足够的空间,让所述枢接部和所述枢转臂是处于相对宽松的环境下进行转动。

3.但上述结构存在的问题是,由于所述枢接部和相邻的所述枢转臂之间有预留足够空间,可以宽松地转动,这样导致所述盖体枢接在所述基座后,所述枢转臂朝所述枢接部侧向移动的距离大,所述盖体和所述基座就容易错开从而扣合不紧密,以及所述枢转臂压接所述接脚时出现左右偏移,导致压接不到位甚至无法压接的现象。

4.因此,有必要设计一种新的电连接器,以克服上述问题。

技术实现要素:

5.针对背景技术所面临的问题,本发明的创作目的在于提供一种所述第一枢转臂与相邻所述第一枢接部之间沿左右方向具有一第一间隙,所述第二枢转臂与相邻的所述第二枢接部之间沿左右方向具有一第二间隙,所述第一间隙小于所述第二间隙的电连接器。

6.为实现上述目的,本发明采用以下技术手段:

7.一种电连接器,其特征在于,包括:一个基座,其设有至少一侧壁,所述侧壁设有沿左右方向排成一排的多个收容槽、多个容纳槽和多个枢接部,相邻的两个所述枢接部之间设有一个所述容纳槽,所述容纳槽与所述收容槽一一对应相连通;多个导电端子,分别对应定位于多个所述收容槽;至少一个盖体,所述盖体一侧设有至少一个转轴和沿左右方向排成一排的多个枢转臂,多个所述枢转臂连接所述转轴;多个所述枢接部共同枢接于所述转轴,每一个所述容纳槽收容一个所述枢转臂,多个所述枢接部具有沿左右方向分别位于两外侧的两个第一枢接部,和位于两个所述第一枢接部之间的至少一个第二枢接部,多个所述枢转臂具有沿左右方向分别位于两外侧的两个第一枢转臂和位于两个所述第一枢转臂之间的至少一个第二枢转臂,所述第一枢转臂与相邻所述第一枢接部之间沿左右方向具有一第一间隙,所述第二枢转臂与相邻的所述第二枢接部之间沿左右方向具有一第二间隙,所述第一间隙小于所述第二间隙。

8.进一步,每一所述第一枢接部具有一第一部分和连接所述第一部分的一第二部

分,所述第二部分沿前后方向位于所述第一部分的外侧,所述第一枢转臂与相邻所述第一部分之间沿左右方向具有所述第一间隙,所述第一枢转臂与相邻所述第二部分之间沿左右方向具有一第三间隙,所述第一间隙小于所述第三间隙。

9.进一步,所述第二部分远离所述第一枢转臂的一侧与所述第一部分平齐,沿左右方向所述第二部分的宽度小于所述第一部分的宽度,所述第一枢转臂具有一臂部和沿前后方向位于所述臂部外侧的一挡止部,所述挡止部远离所述第一枢接部的一侧与所述臂部平齐,沿左右方向所述挡止部的宽度小于所述臂部的宽度,所述第一间隙位于所述第一部分和所述臂部之间,所述第三间隙位于所述第二部分和所述挡止部之间。

10.进一步,所述第一枢转臂具有一挡止部和连接挡止部的一臂部,沿左右方向所述臂部的宽度大于所述挡止部的宽度,所述挡止部靠近所述第一枢接部一端设有一凹部,所述侧壁具有一止位部,所述止位部用于挡止所述挡止部沿所述转轴枢转方向位移。

11.进一步,所述容纳槽位于所述收容槽上方,沿左右方向所述收容槽的宽度小于所述容纳槽的宽度,所述导电端子具有向上延伸的一弹性臂,所述弹性臂的一部分位于所述容纳槽且向上抵接所述第二枢转臂。

12.进一步,所述基座自上向下凹设一安装槽,所述安装槽用于收容一对接元件,所述对接元件设有多个接触部,所述接触部分别一一对应收容于所述容纳槽,每一所述容纳槽设有一内底面,所述第二枢转臂向下抵接所述接触部,所述接触部向下抵接所述内底面。

13.进一步,所述盖体设有沿左右方向排成一排的多个组装槽,每一所述组装槽位于相邻的两个所述枢转臂之间用于收容一个所述枢接部,所述组装槽设有一下斜面,沿前后方向所述下斜面设有位于外侧的一第一边缘和位于内侧的一第二边缘,所述第一边缘高于所述第二边缘,所述下斜面与所述转轴相对设置。

14.进一步,沿左右方向所述第一枢转臂的宽度大于所述第二枢转臂的宽度,所述盖体仅设置一个所述转轴,所述第一枢转臂和所述第二枢转臂通过所述转轴相互连接,沿左右方向所述第一枢接部的宽度大于所述第二枢接部的宽度。

15.进一步,所述盖体仅设置一个所述转轴,所述第一枢转臂和所述第二枢转臂通过所述转轴相互连接,所述第一枢转臂具有与所述转轴连接的一挡止部,所述侧壁具有一止位部,所述止位部用于挡止所述挡止部沿所述转轴枢转方向位移。

16.进一步,所述基座自上向下凹设一安装槽,所述安装槽用于收容一对接元件,所述对接元件设有多个接触部,所述接触部分别一一对应收容于所述容纳槽,所述第一枢接部设有位于所述容纳槽一侧的一倾斜面和靠近所述第一枢转臂一侧的一竖直面,所述第一枢转臂设有一挡止部,所述侧壁具有一止位部,所述止位部用于挡止所述挡止部沿所述转轴枢转方向位移。

17.进一步,所述盖体设有与所述基座扣合的至少一个锁扣臂,所述锁扣臂设有一个第一加强部、一个第二加强部以及一个第三加强部,所述第一加强部和所述第二加强部分别位于所述第三加强部的前后两侧,所述第三加强部沿左右方向突出于所述第一加强部。

18.进一步,所述盖体设有至少一个壁部和至少一个操作部,所述壁部连接所述第一枢转臂和所述锁扣臂,所述操作部连接所述壁部和所述锁扣臂,所述锁扣臂设有一个锁钩部,所述第一加强部向上连接所述壁部且所述第一加强部的下端高于所述锁钩部,所述第二加强部向上连接所述操作部且向下延伸至所述锁钩部,所述第三加强部向上连接所述操

作部且向下延伸至所述锁钩部。

19.进一步,所述收容槽设有一个固定槽和位于所述固定槽下方的一个扣合槽,所述基座设有位于所述扣合槽上方的一扣合部,所述导电端子设有一固定部、位于所述固定部下方的一卡扣臂,连接所述固定部和所述卡扣臂的一主体部,所述固定部收容于所述固定槽,所述卡扣臂位于所述固定部的下方且收容于所述扣合槽内与所述扣合部卡扣配合。

20.进一步,所述导电端子沿前后方向装入所述收容槽,所述扣合部位于所述扣合槽的上方,所述扣合槽向下敞开有一开口,所述开口供所述卡扣臂活动位移,所述卡扣臂向上设有一卡扣部,所述卡扣部与所述扣合部卡扣松配合,所述扣合部限位所述卡扣部于前后方向朝所述收容槽外侧位移。

21.进一步,所述导电端子沿前后方向装入所述收容槽,所述卡扣臂向上设有一卡扣部,所述卡扣部与所述扣合部卡扣配合,所述扣合部于前后方向设有朝所述收容槽外侧的一第一导引斜面和朝所述收容槽内侧的一第一挡止面,所述卡扣部设有于前后方向设有朝所述收容槽内侧的一第二导引斜面和朝所述收容槽外侧的一第二挡止面,当所述卡扣臂进入所述扣合槽,所述第一导引斜面和所述第二导引斜面相互导引滑动接触直至所述第一挡止面限制所述第二挡止面朝后位移。

22.进一步,所述基座设有隔开所述固定槽和所述扣合槽的一分隔壁,所述扣合部连接于所述分隔壁且位于所述分隔壁下方,所述卡扣臂具有连接所述主体部的一抵接部、连接所述抵接部的一弹性部以及位于所述弹性部上方的一卡扣部,所述扣合部与所述卡扣部卡扣配合,所述分隔壁位于所述固定部和所述卡扣臂之间且同时抵接所述固定部和所述抵接部,所述弹性部与所述分隔壁具有间隙。

23.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

24.通过所述转轴与所述第一枢接部和所述第二枢接部共同枢接,使得所述盖体一侧枢接在所述基座上,所述第一枢转臂与相邻所述第一枢接部之间具有一第一间隙,所述第二枢转臂与相邻的所述第二枢接部之间具有一第二间隙,所述第一间隙小于所述第二间隙,确保所述第一枢转臂与相邻所述第一枢接部之间间隙比较小,可避免所述盖体枢接于所述基座后侧向移动的距离大,进一步保证所述盖体旋转与所述基座盖合的位置合适,扣合紧密,而所述第二枢转臂与相邻的所述第二枢接部之间间隙比较大,又可避免所述盖体旋转时所述第二枢转臂和所述第二枢接部摩擦干涉,保证所述盖体与所述基座枢接的松配合。

【附图说明】

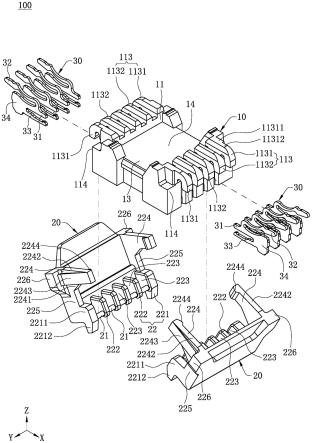

25.图1为本发明电连接器分解图;

26.图2为本发明电连接器组装图;

27.图3为本发明电连接器中基座与盖体分解图;

28.图4为本发明电连接器装入对接元件侧视图;

29.图5为本发明电连接器中盖体打开立体图;

30.图6为图5的剖视图;

31.图7为图6盖体盖合示意图;

32.图8为本发明电连接器中盖体打开另一视角剖视图;

33.图9为图8盖体盖合示意图;

34.图10为本发明电连接器中其中一个盖体的示意图;具体实施方式的附图标号说明:

35.电连接器100基座10侧壁11收容槽111固定槽1111扣合槽1112开口11121分隔壁12容纳槽112内底面1121枢接部113第一枢接部1131第一部分11311第二部分11312倾斜面11313竖直面11314第二枢接部1132止位部114底壁13安装槽14扣合部15第一导引斜面151第一挡止面152盖体20转轴21枢转臂22第一枢转臂221臂部2211挡止部2212凹部22121第二枢转臂222组装槽223下斜面2231第一边缘22311第二边缘22312锁扣臂224第一加强部2241第二加强部2242第三加强部2243锁钩部2244壁部225操作部226导电端子30固定部31弹性臂32卡扣臂33抵接部331弹性部332卡扣部333第二导引斜面3331第二挡止面3332主体部34第一间隙d1第二间隙d2第三间隙d3对接元件200接触部2001电路板300

ꢀꢀ

【具体实施方式】

36.为便于更好的理解本发明的目的、结构、特征以及功效等,现结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。

37.如图1至图10所示,本发明的电连接器100定义前后方向中向前的方向为x轴正方向,左右方向中向左的方向为y轴正方向,上下方向中向上的方向为z轴正方向。

38.如图1至图10所示,为本发明的电连接器100,用于电性连接一对接元件200至电路板300,所述对接元件200优选为芯片模块,所述电连接器100包括一个基座10、分别位于所述基座10前后两侧的两个盖体20和容置于所述基座10的多个导电端子30,在其他实施例,所述盖体20仅一个,位于所述基座10的前侧或后侧。

39.如图1至图9所示,所述基座10设有前后两侧的两个侧壁11、连接两个所述侧壁11的一个底壁13和多个分隔壁12。所述基座10还自上向下凹设一安装槽14,所述安装槽14用于收容所述对接元件200。每一个所述侧壁11设有沿左右方向排成一排的多个收容槽111、多个容纳槽112和多个枢接部113。在其他实施例中,可仅设置一个所述侧壁11,或设置两个所述侧壁11,但仅一个所述侧壁11设有沿左右方向排成一排的多个容纳槽112和多个枢接部113;所述侧壁11还具有位于左右两侧的两个止位部114,所述止位部114可挡止所述盖体

20过度枢转。在其他实施例中,所述止位部114可设置一个,位于所述侧壁11的左侧或右侧。

40.如图6至图7所示,所述收容槽111与所述容纳槽112一一对应相连通,所述收容槽111位于所述容纳槽112的下方且延伸到所述底壁13,沿左右方向所述收容槽111的宽度小于所述容纳槽112的宽度。每一所述收容槽111设有一个固定槽1111和位于所述固定槽1111下方的一个扣合槽1112,所述分隔壁12用以隔开所述固定槽1111和所述扣合槽1112。所述扣合槽1112向下敞开有一开口11121,所述基座10还设有位于所述扣合槽1112上方的一扣合部15,所述扣合部15连接于所述分隔壁12且位于所述分隔壁12下方,所述扣合部15于前后方向设有朝所述收容槽111外侧的一第一导引斜面151和朝所述收容槽111内侧的一第一挡止面152。每一所述容纳槽112设有一内底面1121。

41.如图3至图4所示,相邻的两个所述枢接部113之间设有一个所述容纳槽112。多个所述枢接部113具有沿左右方向分别位于两外侧的两个第一枢接部1131,和位于两个所述第一枢接部1131之间的多个第二枢接部1132,在其他实施例中,所述第二枢接部1132仅设置一个。沿左右方向所述第一枢接部1131的宽度大于所述第二枢接部1132的宽度。每一所述第一枢接部1131具有一第一部分11311和连接所述第一部分11311的一第二部分11312,所述第二部分11312沿前后方向位于所述第一部分11311的外侧,所述第二部分11312远离所述第一枢转臂221的一侧与所述第一部分11311平齐,沿左右方向所述第二部分11312的宽度小于所述第一部分11311的宽度。每一所述第一枢接部1131还设有位于所述容纳槽112一侧的一倾斜面11313和靠近所述第一枢转臂221一侧的一竖直面11314。

42.如图1至图10所示,所述盖体20一侧设有一个转轴21、沿左右方向排成一排的多个枢转臂22和多个组装槽223。所述盖体20设有位于左右两侧的两个锁扣臂224、两个壁部225和两个操作部226,所述锁扣臂224与所述基座10扣合。多个所述枢转臂22连接所述转轴21;在其他实施例中,所述盖体20一侧设有多个转轴21,多个所述枢转臂22连接多个所述转轴21;在其他实施例中,所述锁扣臂224、所述壁部225和所述操作部226均可设置一个,位于所述转轴21的左侧或右侧。多个所述枢接部113共同枢接于所述转轴21,每一个所述容纳槽112收容一个所述枢转臂22,每一所述组装槽223位于相邻的两个所述枢转臂22之间用于收容一个所述枢接部113。所述操作部226位于所述锁扣臂224上方且连接所述壁部225和所述锁扣臂224。

43.如图3至图4所示,多个所述枢转臂22具有沿左右方向分别位于两外侧的两个第一枢转臂221和位于两个所述第一枢转臂221之间的多个第二枢转臂222,所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222通过所述转轴21相互连接,所述壁部225连接所述第一枢转臂221和所述锁扣臂224。在其他实施例中,所述第二枢转臂222仅设置一个。沿左右方向所述第一枢转臂221的宽度大于所述第二枢转臂222的宽度。所述第一枢转臂221与相邻所述第一枢接部1131之间沿左右方向具有一第一间隙d1,所述第二枢转臂222与相邻的所述第二枢接部1132之间沿左右方向具有一第二间隙d2,所述第一间隙d1小于所述第二间隙d2。所述第一枢转臂221与相邻所述第一部分11311之间沿左右方向具有所述第一间隙d1,所述第一枢转臂221与相邻所述第二部分11312之间沿左右方向具有一第三间隙d3,所述第一间隙d1小于所述第三间隙d3。

44.如图4至图5所示,所述第一枢转臂221具有一臂部2211和沿前后方向位于所述臂部2211外侧的一挡止部2212。所述止位部114用于挡止所述挡止部2212沿所述转轴21枢转

方向位移。所述挡止部2212远离所述第一枢接部1131的一侧与所述臂部2211平齐,沿左右方向所述挡止部2212的宽度小于所述臂部2211的宽度,所述第一间隙d1位于所述第一部分11311和所述臂部2211之间,所述第三间隙d3位于所述第二部分11312和所述挡止部2212之间。所述挡止部2212靠近所述第一枢接部1131一端设有一凹部22121,可提供让位,避免所述挡止部2212沿所述转轴21枢转方向位移时与所述第一枢接部1131容易相互抵接从而产生摩擦,避免所述挡止部2212或所述第一枢接部1131受损。

45.如图8至图10所示,所述组装槽223设有一下斜面2231,所述下斜面2231与所述转轴21相对设置,沿前后方向所述下斜面2231设有位于外侧的一第一边缘22311和位于内侧的一第二边缘22312,当所述盖体20与所述基座10盖合时,所述第一边缘22311高于所述第二边缘22312。

46.如图5所示,每一所述锁扣臂224设有一个第一加强部2241、一个第二加强部2242、一个第三加强部2243以及一个锁钩部2244。所述第一加强部2241和所述第二加强部2242分别位于所述第三加强部2243的前后两侧,两个所述第三加强部2243沿左右方向突出于所述第一加强部2241。所述第一加强部2241向上连接所述壁部225且所述第一加强部2241的下端高于所述锁钩部2244,所述第二加强部2242向上连接所述操作部226且向下延伸至所述锁钩部2244,所述第三加强部2243向上连接所述操作部226且向下延伸至所述锁钩部2244。

47.如图6至图7所示,多个所述导电端子30,分别沿前后方向装入和对应定位于多个所述收容槽111。所述导电端子30设有一固定部31、自所述固定部31向上延伸的一弹性臂32,位于所述固定部31下方的一卡扣臂33,连接所述固定部31和所述卡扣臂33的一主体部34。所述分隔壁12位于所述固定部31和所述卡扣臂33之间。所述固定部31收容于所述固定槽1111,所述弹性臂32的一部分位于所述容纳槽112且向上抵接所述第二枢转臂222,所述开口11121供所述卡扣臂33活动位移,所述卡扣臂33位于所述固定部31的下方且收容于所述扣合槽1112内与所述扣合部15卡扣配合,所述主体部34向下焊接于所述电路板300。

48.如图6至图7所示,所述卡扣臂33向上设有连接所述主体部34的一抵接部331、连接所述抵接部331的一弹性部332以及位于所述弹性部332上方的一卡扣部333。所述分隔壁12同时抵接所述固定部31和所述抵接部331,所述弹性部332与所述分隔壁12具有间隙。所述卡扣部333与所述扣合部15卡扣松配合,所述扣合部15限位所述卡扣部333于前后方向朝所述收容槽111外侧位移。所述卡扣部333于前后方向设有朝所述收容槽111内侧的一第二导引斜面3331和朝所述收容槽111外侧的一第二挡止面3332,当所述卡扣臂33进入所述扣合槽1112,所述第一导引斜面151和所述第二导引斜面3331相互导引滑动接触直至所述第一挡止面152限制所述第二挡止面3332朝后位移。

49.如图4和图7所示,所述对接元件200设有多个接触部2001,所述接触部2001分别一一对应收容于所述容纳槽112。所述第二枢转臂222向下抵接所述接触部2001,所述倾斜面11313导引所述接触部2001进入所述容纳槽112,所述接触部2001向下抵接所述内底面1121。

50.综上所述,本发明电连接器有下列有益效果:

51.(1)通过所述转轴21与所述第一枢接部1131和所述第二枢接部1132共同枢接,使得所述盖体20一侧枢接在所述基座10上,所述第一枢转臂221与相邻所述第一枢接部1131之间具有一第一间隙d1,所述第二枢转臂222与相邻的所述第二枢接部1132之间具有一第

二间隙d2,所述第一间隙d1小于所述第二间隙d2,确保所述第一枢转臂221与相邻所述第一枢接部1131之间间隙比较小,可避免所述盖体20枢接于所述基座10后侧向移动的距离大,进一步保证所述盖体20旋转与所述基座10盖合的位置合适,扣合紧密,而所述第二枢转臂222与相邻的所述第二枢接部1132之间间隙比较大,又可避免所述盖体20旋转时所述第二枢转臂222和所述第二枢接部1132摩擦干涉,保证所述盖体20与所述基座10枢接的松配合。

52.(2)所述第一枢转臂221与相邻所述第一部分11311之间沿左右方向具有所述第一间隙d1,所述第一枢转臂221与相邻所述第二部分11312之间沿左右方向具有一第三间隙d3,所述第一间隙d1小于所述第三间隙d3,当所述盖体20与所述基座10盖合时,所述第一枢转臂221与所述第一部分11311是紧配合,可避免所述盖体20枢接于所述基座10后于左右方向上比较松动,进一步保证所述盖体20旋转与所述基座10盖合的位置合适,当所述盖体20打开时,所述第一枢转臂221沿所述转轴21枢转方向位移,因所述第一枢转臂221与所述第二部分11312是松配合,有利于所述第一枢转臂221是松动的,方便所述第一枢转臂221旋转。

53.(3)当所述盖体20通过所述转轴21枢转打开,所述挡止部2212沿所述转轴21枢转方向位移且挡止于所述止位部114,所述止位部114通过挡止所述挡止部2212位移从而限制所述盖体20过度枢转,所述挡止部2212靠近所述第一枢接部1131一端设有一凹部22121,可避免所述挡止部2212沿所述转轴21枢转方向位移时与所述第一枢接部1131容易相互抵接从而产生摩擦,避免所述挡止部2212或所述第一枢接部1131受损;因所述臂部2211沿所述转轴21枢转方向位移时不会与所述第一枢接部1131相互抵接,设计沿左右方向所述臂部2211的宽度大于所述挡止部2212的宽度,可保证所述第一枢转臂221的结构强度,避免容易断裂。

54.(4)因所述收容槽111收容所述导电端子30,为了避免所述导电端子30的松动,所述收容槽111的宽度设置小些,而所述容纳槽112收容所述第一枢转臂221,所述容纳槽112的宽度设置大些,当所述盖体20枢转到完全打开时,所述导电端子30的所述弹性臂32的一部分位于所述容纳槽112且向上抵接所述第二枢转臂222,可对所述第二枢转臂222进行支撑,避免所述盖体20从所述基座10上脱落。

55.(5)当所述盖体20枢转与所述基座10扣合时,所述第二枢转臂222向下抵接所述接触部2001,所述接触部2001向下抵接所述内底面1121,所述内底面1121可防止所述第二枢转臂222过度压接所述接触部2001,确保所述接触部2001不会变形。

56.(6)当所述盖体20通过所述转轴21枢转时,所述下斜面2231绕着所述第一枢接部1131或所述第二枢接部1132旋转,沿前后方向所述下斜面2231设有位于外侧的一第一边缘22311和位于内侧的一第二边缘22312,所述第一边缘22311高于所述第二边缘22312,所述下斜面2231提供让位空间,避免所述盖体20在枢接时干涉到所述第一枢接部1131或所述第二枢接部1132。

57.(7)因所述第一枢转臂221和所述第一枢接部1131均沿左右方向位于两外侧,且所述第一枢转臂221和所述第一枢接部1131相邻,故所述第一枢转臂221的宽度大于所述第二枢转臂222的宽度,和所述第一枢接部1131的宽度大于所述第二枢接部1132的宽度,可保证所述第一枢转臂221和所述第一枢接部1131的结构强度,避免容易断裂,所述第二枢转臂222和所述第二枢接部1132宽度小些既可避免影响整体所述电连接器100的大小,又保证所

述盖体20枢转时的轻便;而所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222通过一个所述转轴21相互连接,确保所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222在枢接过程中保持两者之间位置相互固定,避免枢接时所述第二枢接部1132因宽度小更容易变形,有利于进一步加强所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222的整体结构强度。

58.(8)所述挡止部2212与所述转轴21连接,将所述挡止部2212设置在靠近所述盖体20旋转的轴心线上有利于控制所述盖体20旋转的幅度,以及有利于保证所述挡止部2212挡止于所述止位部114的力度足够,在此基础上,所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222通过一个所述转轴21相互连接,确保所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222在枢接过程中保持两者之间位置相互固定,避免枢接时所述第二枢接部1132容易变形,有利于整体加强所述第一枢转臂221和所述第二枢转臂222的结构强度。

59.(9)所述第一枢接部1131设有位于所述容纳槽112一侧的一倾斜面11313,用于导引所述接触部2001进入所述容纳槽112;所述第一枢转臂221设有一挡止部2212,所述侧壁11具有一止位部114,所述止位部114用于挡止所述挡止部2212沿所述转轴21枢转方向位移从而限制所述盖体20过度枢转,当人为误操作导致所述盖体20对所述基座10枢转过压时,过压力量从所述挡止部2212传输到所述转轴21上,所述转轴21会撬动所述第一枢接部1131,因所述第一枢接部1131为了便于导引所述对接元件200的所述接触部2001进入所述容纳槽112从而将一侧设计所述倾斜面11313,如若靠近所述第一枢转臂221一侧也设计成所述倾斜面11313,所述第一枢接部1131的力臂将会变薄弱,受到所述转轴21的径向破坏力后容易出现折断,以及所述第一枢接部1131左右侧的面积变小,受到所述第一枢转臂221于左右方向施加的压强变大,所述第一枢接部1131也容易出现折断。故靠近所述第一枢转臂221一侧设有所述竖直面11314有利于加强所述第一枢接部1131的结构强度,避免在使用过程中出现折断现象。

60.(10)所述盖体20的所述锁扣臂224设有一个第一加强部2241、一个第二加强部2242和一个第三加强部2243,所述第一加强部2241和所述第二加强部2242分别位于所述第三加强部2243的前后两侧,所述第三加强部2243沿左右方向突出于所述第一加强部2241,有利于所述锁扣臂224加强整体结构强度,避免所述锁扣臂224与所述基座10扣合时容易断裂。

61.(11)所述操作部226方便操作人员打开或扣合所述盖体20,所述第一加强部2241向上连接所述壁部225且所述第一加强部2241的下端高于所述锁钩部2244,既有利于所述锁扣臂224加强与所述壁部225之间的结构强度,又确保不会与所述盖体20发生干涉,所述第二加强部2242向上连接所述操作部226且向下倾斜延伸至所述锁钩部2244,有利于所述锁扣臂224加强与所述操作部226之间的结构强度,所述第三加强部2243向上连接所述操作部226且向下倾斜延伸至所述锁钩部2244,有利于所述锁扣臂224加强与所述操作部226之间的结构强度,所述第一加强部2241、所述第二加强部2242和所述第三加强部2243的设计可确保所述锁扣臂224的整体结构强度。

62.(12)所述固定部31收容于所述固定槽1111内且与所述基座10固定配合,所述卡扣臂33位于所述扣合槽1112内于所述扣合部15卡扣配合,因所述卡扣臂33较长,故所述卡扣臂33较灵活可在所述扣合槽1112内通过弹性变形与所述扣合部15卡扣配合时避免受损,所述导电端子30通过所述固定部31和所述扣卡扣臂33分别固定于所述固定槽1111和所述扣

合槽1112,有利于所述导电端子30稳固在所述收容槽111内。

63.(13)所述扣合部15位于所述扣合槽1112的上方和所述扣合槽1112向下敞开有一开口11121,为所述卡扣臂33进入所述扣合槽1112且经过所述扣合部15时提供弹性变形的空间,所述卡扣臂33于所述开口11121处向下弹性位移,所述卡扣臂33经过所述扣合部15后向上回弹复位,与所述扣合部15卡扣配合。

64.(14)所述扣合部15于前后方向设有朝所述收容槽111外侧的一第一导引斜面151和于内侧的一第一挡止面152,所述卡扣部333于前后方向设有朝所述收容槽111内侧的一第二导引斜面3331和于外侧的一第二挡止面3332,当所述卡扣臂33进入所述扣合槽1112时,所述第一导引斜面151和所述第二导引斜面3331相互接触,为所述卡扣部333经过所述扣合部15提供导引作用;当所述卡扣臂33退出所述扣合槽1112时,所述第一挡止面152与所述第二挡止面3332相互接触,为所述卡扣部333退出所述扣合部15提供挡止作用。

65.(15)当所述扣合部15与所述卡扣部333卡扣配合,所述分隔壁12位于所述固定部31和所述卡扣臂33之间且同时抵接所述固定部31和所述抵接部331,有利于所述导电端子30进一步稳固在所述收容槽111内,同时所述抵接部331抵接所述分隔壁12还会降低所述卡扣臂33的弹性疲劳,避免所述卡扣臂33受重力影响出现弹性松弛从而导致所述卡扣部333向下位移无法与所述扣合部15卡扣配合,而所述弹性部332与所述分隔壁12具有间隙,减少所述弹性部332与所述基座10的接触面积,有利于确保所述弹性部332弹性变形的灵活性,进一步有利于所述卡扣部333与所述扣合部15卡扣配合。

66.以上详细说明仅为本发明之较佳实施例的说明,非因此局限本发明之专利范围,所以,凡运用本创作说明书及图示内容所为之等效技术变化,均包含于本创作之专利范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1