一种高可靠性均流设计的音频晶体管的制作方法

1.本发明涉及晶体管领域,更具体地说,涉及一种高可靠性均流设计的音频晶体管。

背景技术:

2.晶体管是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流;

3.晶体管在现代电力电子领域的应用十分广泛,目前市场上主流的电气设备内部都安装有晶体管,而在扬声器的应用上,音频晶体管又是不可或缺的主要元器件,中压功率晶体管是音响功放处理音频交流信号的关键元件,其性能不仅要求频率高、速度快、饱和小,同时对产品的极限抗电流冲击能力也有很高的要求。

4.目前市场上所应用的晶体管虽能满足不同设备的使用,但部分设备由于电压电流不稳或运行时产生的温度过高等因素,则会并联多个晶体管,当单个晶体管因高温等因素损坏时,不会影响设备的正常使用,此种晶体管耐温性较差,且二次击穿耐量低,并且传统的晶体管通常都是采用单个基区布局的方式,此种布局方式虽能减少生产成本,但无法对晶体管自身起到保护作用,当电流略大于自身所承受的电流时,则晶体管会直接损坏,影响设备的正常运转。

技术实现要素:

5.1.要解决的技术问题

6.针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种高可靠性均流设计的音频晶体管,它可以实现,提高晶体管抗烧性,具有更高的二次击穿耐量,并且采用两层基区的特点,用淡基区保证极限参数,用浓基区提高产品电流能力,互相补充。

7.2.技术方案

8.为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

9.一种高可靠性均流设计的音频晶体管,包括电路板和晶体管外壳,所述电路板位于晶体管外壳内部,所述电路板上表面设置有集电区,所述集电区上表面连接有基区,所述基区表面嵌接有发射区,所述基区与发射区处于同一水平面,所述基区上表面开设有若干个均匀分布的引线孔,所述基区表面设置有匀流环,所述基区上表面设置有耐温层;

10.所述晶体管外壳底面固定连接有三个引脚,所述引脚上均设置有加固组件。

11.进一步的,所述耐温层包括钝化层,所述钝化层位于基区和发射区上表面,所述钝化层表面均设置有金属层,所述引线孔穿过钝化层,所述金属层的中部穿过钝化层上的引线孔后与基区接触。

12.进一步的,所述集电区上表面设置有淡基区,所述淡基区上表面设置有浓基区,所述淡基区与浓基区相互匹配。

13.进一步的,所述加固组件包括菱形环,所述菱形环固定连接在引脚底端,所述菱形环上侧设置有定位板,所述定位板与引脚固定连接。

14.进一步的,所述菱形环前后侧壁分别固定连接有若干个顶块,所述顶块均呈向上倾斜设置。

15.进一步的,所述匀流环为封闭的环状结构,所述匀流环的边缘与引线孔的边缘相贴近。

16.进一步的,所述晶体管外壳内壁涂抹有防辐射层,所述防辐射层呈环形分布。

17.进一步的,所述晶体管外壳内壁涂抹有隔热层,所述隔热层位于防辐射层内侧。

18.3.有益效果

19.相比于现有技术,本发明的优点在于:

20.(1)本方案通过设置基区、均流环、钝化层和金属层等之间的相互匹配,利用金属层可增强晶体管的耐烧性能,即使当电路板长时间处于高温的工作状态下,依旧不影响晶体管的运行,同时在晶体管上进行钝化处理,使其强度提升,具有更高的二次击穿耐量;

21.(2)本方案通过双重基区布局的设计,在集电区上进行反型掺杂,形成一个浓度淡且结深的淡基区,又在淡基区表面进行二次同型掺杂,在淡基区表面形成一个浓基区互相匹配,该设计综合两层基区的特点,用淡基区保证极限参数,用浓基区提高产品电流能力,互相补充;

22.(3)本方案通过晶体管外壳、引脚和加固组件等之间的相互配合,在对晶体管进行装配时,利用引脚上的加固组件设置,可使其准确稳定的插入电路板指定的位置上,并处于竖直向上的状态,避免后续进行焊接时,出现晶体管斜歪或引脚接触不良等问题,进而可有效的提升其装配稳定性。

附图说明

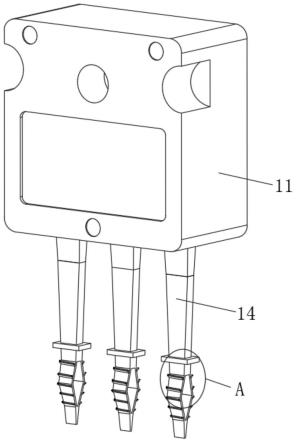

23.图1为本发明的立体图;

24.图2为本发明匀流环的侧视结构示意图;

25.图3为本发明的剖视结构示意图;

26.图4为本发明中耐温层的结构示意图;

27.图5为本发明中双层基区布局的结构示意图;

28.图6为本发明中外壳的俯视结构示意图;

29.图7为本发明图1中的a处放大图。

30.图中标号说明:

31.1、电路板;2、集电区;3、基区;4、发射区;5、金属层;6、匀流环;7、钝化层;8、淡基区;9、浓基区;10、引线孔;11、外壳;12、防辐射层;13、隔热层;14、引脚;15、定位板;16、菱形环;17、顶块。

具体实施方式

32.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

33.实施例1:

34.请参阅图1-7,一种高可靠性均流设计的音频晶体管,包括电路板1和晶体管外壳11,电路板1位于晶体管外壳11内部,电路板1上表面设置有集电区2,集电区2上表面连接有基区3,基区3表面嵌接有发射区4,基区3与发射区4处于同一水平面,基区3上表面开设有若干个均匀分布的引线孔10,基区3表面设置有匀流环6,匀流环6为封闭的环状结构,匀流环6的边缘与引线孔10的边缘相贴近,匀流环6采用发射区4同型掺杂,基区3上表面设置有耐温层;

35.晶体管外壳11底面固定连接有三个引脚14,引脚14上均设置有加固组件。

36.参阅图3图和4,耐温层包括钝化层7,钝化层7位于基区3和发射区4上表面,钝化层7表面均设置有金属层5,引线孔10穿过钝化层7,金属层5的中部穿过钝化层7上的引线孔10后与基区3接触,通过设置基区3、均流环6、钝化层7和金属层5等之间的相互匹配,利用金属层5可增强晶体管的耐烧性能,即使当电路板1长时间处于高温的工作状态下,依旧不影响晶体管的运行,同时在晶体管上进行钝化处理,使其强度提升,具有更高的二次击穿耐量。

37.其中,对于集电极电压超过v(br)ceo而引起的击穿,只要外电路限制击穿后的电流,晶体管就不会损坏,待集电极电压减小到小于v(br)ceo后,晶体管也就恢复到正常工作,因此这种击穿是可逆的,不是破坏性的。如果上述击穿后,电流不加限制,就会出现集电极电压迅速减小,集电极电流迅速增大的现象,通常将这种现象称为二次击穿。产生二次击穿的原因主要是管内结面不均匀、晶格缺陷等。发生二次击穿的过程是:结面某些薄弱点上电流密度增大,引起这些局部点的温度升高,从而使局部点上电流密度更大,温度更高

……

,如此反复作用,最后导致过热点的晶体熔化,相应在集射极间形成低阻通道,导致vce下降,ic剧增,结果是功率管尚未发烫就已损坏。

38.参阅图3图和5,集电区2上表面设置有淡基区8,淡基区8上表面设置有浓基区9,淡基区8与浓基区9相互匹配,通过双重基区3布局的设计,在集电区2上进行反型掺杂,形成一个浓度淡且结深的淡基区8,又在淡基区8表面进行二次同型掺杂,在淡基区8表面形成一个浓基区9互相匹配,该设计综合两层基区3的特点,用淡基区8保证极限参数,用浓基区9提高产品电流能力,互相补充。

39.参阅图1图和7,加固组件包括菱形环16,菱形环16固定连接在引脚14底端,菱形环16上侧设置有定位板15,定位板15与引脚14固定连接,菱形环16前后侧壁分别固定连接有若干个顶块17,顶块17均呈向上倾斜设置,通过晶体管外壳11、引脚14和加固组件等之间的相互配合,在对晶体管进行装配时,利用引脚14上的加固组件设置,可使其准确稳定的插入电路板1指定的位置上,并处于竖直向上的状态,避免后续进行焊接时,出现晶体管斜歪或引脚14接触不良等问题,进而可有效的提升其装配稳定性。

40.参阅图6,晶体管外壳11内壁涂抹有防辐射层12,防辐射层12呈环形分布,采用涂层的形式设计,防辐射涂料能有效克服现有的屏蔽电磁波材料反射电磁波所造成的二次电磁污染。它可大量吸收投射到其表面的电磁波能量,对电磁辐射的吸减率高达99.87%,并通过能量转换原理将电磁能量转换成热能,从而彻底杜绝了电磁波的二次污染,有效降低了空间内电磁波辐射的总量;

41.并且防辐射涂料是一种水溶性环保涂料,采用特殊吸波材料并运用粒子物理技术,对人体和环境无毒副作用。

42.参阅图6,晶体管外壳11内壁涂抹有隔热层13,隔热层13位于防辐射层12内侧,隔

热层13采用涂层阻隔型方式,阻隔型隔热涂料是通过涂料自身的高热阻来实现隔热的一种涂料,在经过充分干燥固化后,由于材料干燥成膜后热导率很小,目前应用最广泛合涂料,如:复合硅酸镁铝隔热涂料、稀土保温涂料等。

43.在使用时:当需要将晶体管进行装配时,利用引脚14上的菱形环16可将其准确稳定的插入外部pcb板上,通过定位板15可防止引脚14插入过量,且利用顶块17向两侧的张力,使其抵紧外部pcb板孔壁,一方面能起到定位安装的效果,另一方面使得晶体管保持稳定向上的状态,方便后续的焊接处理;

44.通过设置耐温层可有效增强晶体管的耐高温性能,保证电路板1长时间在高温环境下运行,不会损坏晶体管,且配合钝化层7又能进一步提升二次击穿耐量,通过双重基区3布局的设计,在集电区2上进行反型掺杂,形成一个浓度淡且结深的淡基区8,又在淡基区8表面进行二次同型掺杂,在淡基区8表面形成一个浓基区9互相匹配,该设计综合两层基区3的特点,用淡基区8保证极限参数,用浓基区9提高产品电流能力,互相补充。

45.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1