一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构的制作方法

1.本发明属于通信技术领域,具体涉及一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构。

背景技术:

2.共面波导作为一种性能优越、加工方便的微波平面传输线,在毫米波频段应用广泛,拥有微带线不可比拟的性能优势。带状线是由两块接地金属带与中间一块宽度w,厚度t的矩形截面金属导体带构成的传输线。其传输模式为tem模,具有体积小,频带宽等优点,适于制作高性能微波无源器件。将以上两种传输结构结合,可以方便实现液晶天线以及移相器等器件的设计。

3.随着微波器件频率的不断提升,多层板之间信号的垂直互联变得困难,基于普通的pcb板工艺,可以利用特定的通孔实现信号的垂直互联。液晶天线的加工过程与液晶显示屏生产工艺类似,在玻璃基板四周边缘可以进行打孔工艺,但是在玻璃中间打孔实现微带天线的信号互连较为困难,在玻璃稳定性,液晶封装等方面遇到很多问题。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明提供了一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,以便解决上述提到的技术问题。

5.本发明的技术方案是:

6.一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,包括:

7.从上到下依次布置的第一介质基板、第二介质基板、液晶层、第三介质基板;

8.其中,

9.所述第一介质基板的上表面设置有第一金属地层和耦合窗口,下表面设置有金属导体带;

10.所述第二介质基板的下表面设置有走线层;

11.所述第三介质基板的上表面设置有第二金属地层。

12.进一步的,所述第二介质基板和第三介质基板是玻璃基板。

13.进一步的,所述走线层是共面波导内导体。

14.进一步的,所述第二金属地层上开设有缝隙耦合槽。

15.进一步的,所述第一介质基板是pcb基板。

16.进一步的,所述耦合窗口呈“h”型。

17.进一步的,所述第一介质基板的厚度是0.12-0.13mm,所述第二介质基板和第三介质基板的厚度是0.28-0.35mm,所述走线层和第二金属地层的厚度是0.95-1.5μm,所述液晶层3的厚度为5.8-6.2μm,第一金属地层的覆铜厚度是0.03-0.04mm。

18.进一步的,所述第一介质基板的厚度是0.127mm,所述第二介质基板和第三介质基板的厚度是0.3mm,所述走线层和第二金属地层的厚度是1μm,所述液晶层的厚度为6μm,第

一金属地层的覆铜厚度是0.035mm。

19.本发明提供了一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,可以将液晶移相器的信号引出。其针对液晶移相器的信号垂直互联问题,提出一种兼顾性能需求的垂直耦合馈电结构,实现了将微波信号从玻璃基板转换到pcb基板的耦合形式,将传输信号从玻璃夹层间的共面波导转换到带状线,后续可作为液晶移相器以及液晶天线的测试件使用,用于连接天线单元或者液晶移相器测试,实用性强,值得推广。

附图说明

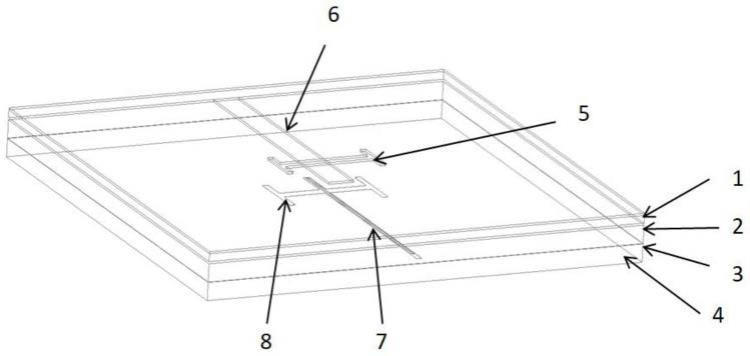

20.图1是本发明的整体结构示意图;

21.图2是本发明的分层结构示意图;

22.图3是本发明的局部结构示意图1;

23.图4是本发明的局部结构示意图2;

24.图5是本发明的局部结构示意图3。

具体实施方式

25.本发明提供了一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,下面结合图1到图5的结构示意图,对本发明进行说明。

26.实施例1

27.一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,如图1所示,其结构包括了从上到下依次固定连接的第一介质基板1、第二介质基板2、液晶层3和第三介质基板4;

28.其中,在第一介质基板1的上表面刻蚀有第一金属地层和耦合窗口5,下表面刻蚀有金属导体带6;第二介质基板2的下表面刻蚀有走线层;第三介质基板4的上表面刻蚀有第二金属地层。

29.本发明的实施方式涉及一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,其是一种垂直耦合馈电结构,该结构实现了由玻璃夹层间的共面波导转换到带状线的功能。

30.如图1和图2所示,其主体结构包括从上到下依次固定连接的第一介质基板1、第二介质基板2、液晶层3和第三介质基板4;其中,在第一介质基板1的上表面刻蚀有第一金属地层和耦合窗口5,下表面刻蚀有金属导体带6;第二介质基板2的下表面刻蚀有走线层;第三介质基板4的上表面刻蚀有第二金属地层,第二金属地层是带有缝隙耦合槽8的结构。第二介质基板2和第三介质基板4是玻璃基板,其表面图形采用溅射-光刻工艺。第二介质基板2的下表面刻蚀有走线层,走线层是共面波导内导体7。共面波导内导体7和缝隙耦合槽8构成共面波导的耦合结构,共面波导的传输模式为tem模,没有截止频率,本发明的共面波导内导体7位于第二介质基板2的下表面,外导体为第三介质基板4上附着的第二金属地。

31.第一介质基板1为pcb基板,pcb基板的上表面的第一金属地层上开有“h”型耦合窗口5,pcb基板的下表面刻蚀有金属导体带6。带状线是一种内导体置于两个金属地层之间且被介质包裹的高频传输线,它的传输模式为tem模式。本发明中带状线由第一金属地层、第一介质基板1、金属导体带6、第二介质基板2、液晶层3以及第二金属地层共同构成,其中该带状线内导体为金属导体带6。

32.共面波导传输线可以看作由同轴演变而来,相当于一个开放的同轴,在传输方向上没有电场和磁场分量,带状线也有类似的性质。电磁波在共面波导中进行传输,通过在共面波导外导体上开缝,以及形成开路,使得共面波导上传输的电磁波穿过玻璃层耦合至带状线。即通过这个垂直过渡结构实现了将玻璃基板内的共面波导引出至带状线,避免玻璃打孔带来的工艺问题,此转换结构后续可应用于液晶天线辐射单元的连接或者液晶移相器的测试。

33.具体的,第一介质基板1的厚度是0.12-0.13mm,第二介质基板2和第三介质基板4的厚度是0.28-0.35mm,走线层和第二金属地层的覆铜厚度是0.95-1.5μm,液晶层3的厚度为5.8-6.2μm,第一金属地层的覆铜厚度是0.03-0.04mm。

34.其中,如图1所示,第一介质基板1的厚度0.127mm,其上的第一金属地层的覆铜厚度是0.035mm,第二介质基板2和第三介质基板4的厚度是0.3mm,其上的走线层和第二金属地层的覆铜厚度为1μm,液晶层3的厚度为6μm。

35.如图3展示了各层叠加后的俯视结构的放大图,展现了各结构的相对位置关系,图4展示了第二介质基板2和第三介质基板4上的结构叠加后的放大图,图5展示了第一介质基板1上的结构的放大图。具体的,第二介质基板2的下表面的共面波导内导体7,第三介质基板4上附着的第二金属地的代表性尺寸w1=0.12mm,w2=0.1mm,w3=0.05mm,w4=0.2mm,w5=1.1mm,w5=1.6mm。在第一介质基板1的上表面刻蚀的第一金属地层和耦合窗口5的相关代表性尺寸是d1=0.1mm,d2=0.46mm,d3=1.6mm,d4=0.22mm,d3=0.8mm。

36.本发明提供了一种应用于液晶移相器的共面波导至带状线的过渡结构,可以将液晶移相器的信号引出。其针对液晶移相器的信号垂直互联问题,提出一种兼顾性能需求的垂直耦合馈电结构,实现了将微波信号从玻璃基板转换到pcb基板的耦合形式,将传输信号从玻璃夹层间的共面波导转换到带状线,后续可作为液晶移相器以及液晶天线的测试件使用,用于连接天线单元或者液晶移相器测试,实用性强,值得推广。

37.以上公开的仅为本发明的较佳具体实施例,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1