电池模组、电池包以及用于电池模组的壳体的制作方法

本技术涉及电池冷却,具体而言,涉及一种电池模组、电池包以及用于电池模组的壳体。

背景技术:

1、在电池的使用过程中,电池模组中的电芯温度会随着电芯产热或者环境温度的变化而发生变化,过高的使用温度会对电芯的安全性以及寿命产生影响。

2、为了有效对电芯进行冷却,行业中常采用冷却液等换热介质间接冷却电芯的方式,例如在电芯和换热介质之间设置水冷板和导热胶,但是这种方式使得热阻较大,换热冷却效果不好。随着市场对电芯大功率充放电的需求不断提高,例如3c、4c甚至6c充电时,电芯的发热量较大,目前的冷却电芯方式中的换热介质的循环效果不佳,无法充分对电芯的多个面同时进行充分换热冷却,电芯各处的温差较大,导致无法满足市场对电芯大功率充放电的需求。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种电池模组、电池包以及用于电池模组的壳体,其旨在改善现有的电池模组对电芯的冷却效果不佳的技术问题。

2、第一方面,本技术实施例提供一种电池模组,包括:壳体和电芯组。

3、壳体包括沿第一方向相对设置的第一端板和第二端板、沿第二方向相对设置的第一盖板和第二盖板,第一方向与第二方向垂直;壳体内具有腔室。

4、第一端板设置有换热介质入口,第二端板设置有换热介质出口。

5、电芯组包括沿第一方向间隔排布在腔室内的多个电芯;电芯组与第一端板之间具有第一间隙,电芯组与第二端板之间有第二间隙,电芯之间具有第三间隙。

6、第一盖板内具有第一空腔,第一盖板具有与第一间隙位置对应的第一开口以及与第三间隙位置对应的第二开口,且第一盖板对应第二间隙处不具有开口,第一开口连通第一空腔和第一间隙,第二开口连通第一空腔和第三间隙。

7、第二盖板内具有第二空腔,第二盖板具有与第二间隙位置对应的第三开口以及与第三间隙位置对应的第四开口,且第二盖板对应第一间隙处不具有开口,第三开口连通第二空腔和第二间隙,第四开口连通第二空腔和第三间隙。

8、上述技术方案中,可以使得换热介质是依次经换热介质入口进入第一间隙内、经第一开口进入第一空腔、经第二开口进入第三间隙、经第四开口进入第二空腔、经第三开口进入第二间隙,最后再经换热介质出口流出壳体外,实现换热介质在壳体内的定向流动,进而实现换热介质在定向流动过程中对电芯进行充分换热;且当电芯组具有三个及以上的电芯时,换热介质可以经第二开口和第四开口依次进入每个第三间隙内,以实现对每个电芯沿第一方向的相对两个表面以及沿第二方向的相对两个表面均进行充分换热冷却,大大提高了对电芯的冷却效果。

9、结合第一方面,本技术可选的实施方案中,换热介质入口靠近第二盖板,换热介质出口靠近第一盖板。

10、上述技术方案中,换热介质入口靠近第二盖板,可以使得经换热介质入口进入第一间隙内的换热介质在第一间隙内是沿第二盖板至第一盖板的方向定向流动,进而实现在第一间隙内的换热介质定向流动的过程中对最靠近第一端板的电芯的靠近第一端板的一面进行充分换热。换热介质出口靠近第一盖板,可以使得经第三开口进入第二间隙内的换热介质在第二间隙内也是沿第二盖板至第一盖板的方向定向流动,进而实现在第二间隙内的换热介质定向流动的过程中对最靠近第二端板的电芯的靠近第二端板的一面进行充分换热。

11、结合第一方面,本技术可选的实施方案中,沿第一方向,第二开口的尺寸与第三间隙的尺寸之比为0.5:1~1.5:1;和/或,沿第一方向,第四开口的尺寸与第三间隙的尺寸之比为0.5:1~1.5:1。

12、上述技术方案中,在换热介质在壳体内的平均流速一致的情况下,可以使得单位时间内经第二开口和/或第四开口进入第三间隙的流量较大,有利于提高对电芯沿第一方向的相对两个表面的换热冷却效果。

13、可选地,沿第一方向,第二开口的尺寸与第三间隙的尺寸之比为0.8:1~1.2:1;和/或,沿第一方向,第四开口的尺寸与第三间隙的尺寸之比为0.8:1~1.2:1。

14、结合第一方面,本技术可选的实施方案中,壳体还包括沿第三方向相对设置的第一侧板和第二侧板,第三方向与第一方向以及第二方向均垂直。

15、沿第三方向,第一侧板和第二侧板的间距与第二开口的尺寸之比为1:0.5~1:1;和/或,沿第三方向,第一侧板和第二侧板的间距与第四开口的尺寸之比为1:0.5~1:1。

16、上述技术方案中,在换热介质在壳体内的平均流速一致的情况下,可以使得单位时间内经第二开口和/或第四开口进入第三间隙的流量较大,有利于提高对电芯沿第一方向的相对两个表面的换热冷却效果。

17、可选地,沿第三方向,第一侧板和第二侧板的间距与第二开口的尺寸之比为1:0.8~1:1;和/或,沿第三方向,第一侧板和第二侧板的间距与第四开口的尺寸之比为1:0.8~1:1。

18、结合第一方面,本技术可选的实施方案中,电芯的厚度方向、宽度方向以及长度方向依次分别与第一方向、第二方向和第三方向一致。

19、上述技术方案中,可以实现对电芯的六个面中面积较大的四个面进行换热冷却,有利于进一步提高对电芯的换热冷却效果。

20、结合第一方面,本技术可选的实施方案中,第一侧板具有与第三间隙位置对应的第五开口;每个电芯均包括基体以及连接于基体的端部的正极极柱和负极极柱;每个电芯的正极极柱和负极极柱均经第五开口伸出壳体外。

21、上述技术方案中,可以实现热失控泄压空间(即壳体内的换热冷却空间)与电气连接空间(即壳体外的正极极柱与负极极柱连接电器的空间)分离,有利于提升对热失控的防护效果。

22、可选地,沿第一方向,第五开口的尺寸小于基体的尺寸;沿第二方向,第五开口的尺寸小于基体的尺寸。

23、上述技术方案中,有利于避免电芯从第五开口中脱离至壳体外,提高第一侧板和第二侧板对电芯的固定稳定作用。

24、结合第一方面,本技术可选的实施方案中,第一侧板具有与第三间隙位置对应的第五开口,第二侧板具有与第三间隙位置对应的第六开口。

25、每个电芯均包括基体以及连接于基体的相对两端的正极极柱和负极极柱;每个电芯的正极极柱经第五开口伸出壳体外,且负极极柱经第六开口伸出壳体外。

26、上述技术方案中,可以实现热失控泄压空间(即壳体内的换热冷却空间)与电气连接空间(即壳体外的正极极柱与负极极柱连接电器的空间)分离,有利于提升对热失控的防护效果。

27、可选地,沿第一方向,第五开口和第六开口的尺寸均小于基体的尺寸;沿第二方向,第五开口和第六开口的尺寸均小于基体的尺寸。

28、上述技术方案中,有利于避免电芯从第五开口和第六开口中脱离至壳体外,提高第一侧板和第二侧板对电芯的固定稳定作用。

29、在一些可选的实施方案中,电芯的外表面设置有绝缘层。

30、上述技术方案中,电芯的外表面设置有绝缘层,可以起到电气绝缘的效果。

31、可选地,第一间隙、第二间隙、第三间隙、第一空腔及第二空腔内均填充有不绝缘或绝缘的可流动导热介质。

32、上述技术方案中,电芯的外表面设置有绝缘层,可以起到电气绝缘的效果;由于电芯的外表面设置有绝缘层且正极极柱和负极极柱均位于壳体外,可以实现使用的换热冷却介质为不绝缘的导热介质,无需限制使用的冷却介质必须为电绝缘的导热介质,大大扩宽了应用场景。

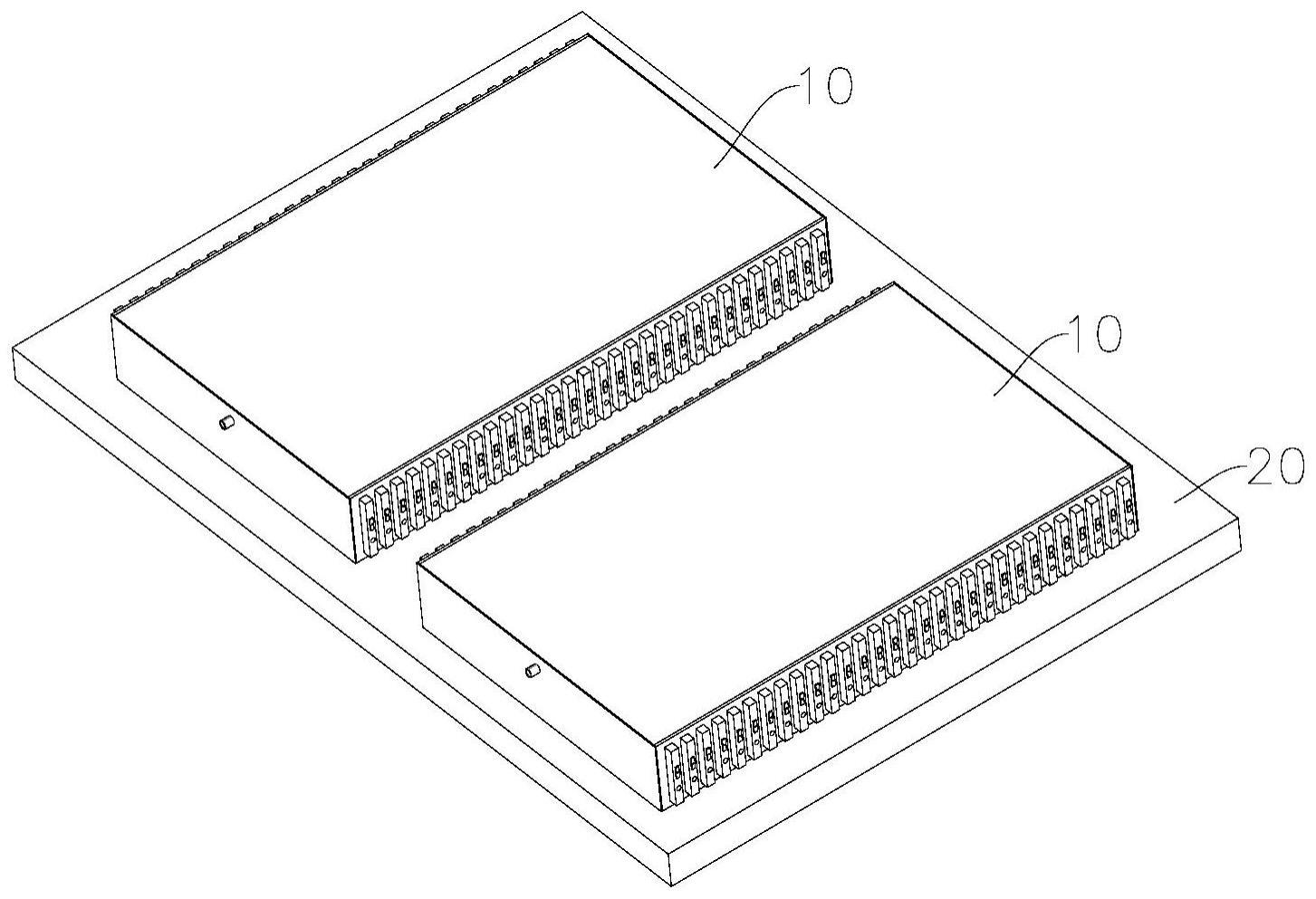

33、第二方面,本技术实施例提供一种电池包,包括:托架以及至少两个如上述第一方面提供的电池模组;其中,电池模组位于托架上。

34、上述技术方案中,可以提高对整个电池包内的电芯的换热冷却效果,可以满足行业内电芯大功率充放电的需求,大大地扩宽了应用范围。

35、第三方面,本技术实施例提供一种用于电池模组的壳体,壳体包括用于沿第一方向相对设置的第一端板和第二端板、用于沿第二方向相对设置的第一盖板和第二盖板,且第一方向与第二方向垂直;壳体内用于形成放置电芯组的腔室。

36、第一端板设置有换热介质入口,第二端板设置有换热介质出口。

37、第一盖板内具有第一空腔,第一盖板靠近第一端板的一端设置有第一开口,而另一端不设置开口;第一盖板朝向第二盖板的一面设置有第二开口,且第二开口设置于第一盖板的沿第一方向的非端部;第一开口和第二开口均连通第一空腔和腔室。

38、第二盖板内具有第二空腔,第二盖板靠近第二端板的一端设置有第三开口,而另一端不设置开口;第二盖板朝向第一盖板的一面设置有第四开口,且第四开口设置于第二盖板的沿第一方向的非端部;第二开口和第四开口均连通第二空腔和腔室;沿第二方向,第二开口与第四开口对应设置。

39、上述技术方案中,组装成的壳体内通入换热介质后,可实现换热介质在壳体内的定向流动,进而实现对每个电芯沿第一方向的相对两个表面以及沿第二方向的相对两个表面均进行充分换热冷却,大大提高了对电芯的冷却效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!