粉料、导电浆料及磁性器件的制作方法

1.本技术涉及材料技术领域,具体涉及一种粉料、导电浆料及磁性器件。

背景技术:

2.目前片式电感等磁性器件主要由内电极形成的线圈、nizncu铁氧体和外电极三部分组成。内电极和铁氧体需经过共烧成为整体。为了防止共烧开裂,通常会在制造内电极的导电浆料中添加一定比例的玻璃粉来调整银浆和铁氧体的收缩匹配性以使两者结合更加紧密。然而这种方式容易带来如下问题:一、降低了内电极的电导率,使rdc(直流电阻)恶化;二、通过无机粘结剂使得内电极和铁氧体结合更紧密导致内应力过大,而铁氧体是应力敏感型材料,内应力过大会导致电感量和阻抗降低,同时会导致产品抗弯强度不合格;三、无法改善、甚至加剧磁体材料的cu析出,这会导致铁氧体的实际组分偏离设计从而直接恶化产品的电磁性能,此外cu析出后在铁氧体和内电极的界面与ag离子生成更为致密的合金,从而大幅增加内应力。

3.当前,业界有厂商提供了一种降低内电极和铁氧体共烧内应力的方法,即通过长时间浸泡酸性络合剂的方式去除在铁氧体和内电极的界面析出的cu,以此使得内电极和铁氧体之间相对分离。这种方法虽然可以有效改善cu析出并提升产品阻抗,但是在实际操作中又会存在如下问题:一、长时间浸泡络合剂溶液以及后续的烘干均会延长产品的生产周期;二、浸泡后容易使得磁体的孔隙率过分增大,从而容易导致产品的强度下降。

4.由此可见,现有技术仍难以实现在调控产品rdc的同时降低内电极和铁氧体界面析出的cu,缓解内应力,从而提升阻抗和强度。

技术实现要素:

5.鉴于此,本技术提供一种粉料、导电浆料及磁性器件,既可以调控产品rdc,还可以降低内电极和铁氧体界面析出的cu,缓解内应力,从而提升阻抗和强度。

6.本技术提供的一种粉料,包括银粉粒及包覆于所述银粉粒表面的致密氧化物薄膜,所述致密氧化物薄膜具有非导电特性且厚度介于5nm~50nm。

7.可选地,所述致密氧化物薄膜的材料包括al2o3、sio2、tio2、zro2、zno、sno2中的至少一种。

8.可选地,所述致密氧化物薄膜采用原子沉积工艺包覆于所述银粉粒表面。

9.可选地,所述原子沉积工艺满足如下至少一特征:

10.包覆源包括三甲基铝、二异丙基氨基硅烷、ticl4、alcl3、sncl4、zr(no3)4、zn(et)2中的至少一种;

11.反应温度介于230℃~280℃;

12.清洗气体为惰性气体;

13.氧源包括o2、o3或n2o中的至少一种。

14.本技术提供的一种导电浆料,包括如上述任一项所述的粉料,纯银粉以及有机载

体,所述有机载体包括溶剂和添加剂。

15.可选地,所述纯银粉的粒径介于0.5μm~1.5μm,比表面积介于0.4~0.7m2/g,振实密度大于4g/ml。

16.可选地,所述纯银粉和所述粉料的总质量占比为75%~95%,所述有机载体的质量占比为5%~25%。

17.可选地,所述添加剂包括树脂、触变剂、增塑剂、流平剂和消泡剂。

18.可选地,在所述有机载体中,所述溶剂的质量占比为30%~70%,所述树脂的质量占比为10%~30%,所述触变剂的质量占比为0.5%~5%,所述增塑剂的质量占比为2%~10%,所述流平剂的质量占比为0.5%~5%,所述消泡剂的质量占比为0.1%~2%。

19.可选地,所述溶剂包括乙酸乙酯、柠檬酸三丁酯、丁基卡必醇醋酸酯、乙二醇乙醚乙酸酯和丁基卡必醇的至少一种。

20.可选地,所述树脂包括乙基纤维素、甲基纤维素、有机硅树脂的至少一种。

21.可选地,所述触变剂包括氢化荨麻油、荨麻油、钛酸酯偶联剂、气相二氧化硅的至少一种。

22.可选地,所述增塑剂包括邻苯二甲酸二丁酯、苯二甲酸二辛酯的至少一种。

23.可选地,所述流平剂包括聚甲基苯基硅氧烷、卵磷脂、丙烯酸酯共聚物的至少一种。

24.可选地,所述消泡剂包括非硅类消泡剂。

25.本技术提供的一种磁性器件,包括铁氧体和设置于所述铁氧体内的内电极,所述内电极采用如上述任一项所述的导电浆料制得。

26.如上所述,本技术在银粉粒表面包覆一层致密氧化物薄膜,该致密氧化物薄膜具有非导电特性且厚度介于5nm~50nm,当该粉料应用于制备磁性器件的导电浆料时,银粉粒和纯银粉相混合并且两者之间由于设置该致密氧化物薄膜,厚度较小的该非导电薄膜可以基于隧道效应使得银粉粒和纯银粉之间电性导通而又会产生一定的阻值,因此可以调整最终形成的内电极的电阻,从而可以调控产品rdc;并且,通过该致密氧化物薄膜可以隔绝烧结过程中银粉粒与nizncu铁氧体的直接接触,因此可以降低内电极和nizncu铁氧体界面析出的cu,从而缓解产品内应力,有利于提升产品阻抗和强度。

附图说明

27.图1为本技术实施例提供的一种粉料的颗粒示意图;

28.图2为本技术实施例提供的一种ald工艺的流程示意图;

29.图3为本技术实施例提供的一种制备有机载体的流程示意图;

30.图4为本技术实施例提供的一种制备导电浆料的流程示意图;

31.图5为对照组1的电子探针显微分析示意图;

32.图6为本技术实施例6提供的一种电子探针显微分析示意图。

具体实施方式

33.为了解决现有技术中存在的上述问题,本技术提供一种粉料、导电浆料及磁性器件。这三个保护主题基于同一构思,解决问题的原理基本相同或相似,各保护主题的实施方

式可相互参阅,重复之处不予赘述。

34.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合具体实施例及相应的附图,对本技术的技术方案进行清楚地描述。显然,下文所描述实施例仅是本技术的一部分实施例,而非全部的实施例。在不冲突的情况下,下述各个实施例及其技术特征可相互组合,且亦属于本技术的技术方案。

35.在本技术实施例的描述中,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅为便于描述相应实施例的技术方案,而非指示或暗示装置或元件必须具有特定方位、以特定方位构造和操作,不能理解为对本技术的限制。

36.如图1所示,本技术实施例提供的一种粉料的颗粒示意图。该粉料(颗粒)1包括银粉粒11、以及包覆于银粉粒11表面的致密氧化物薄膜12,该致密氧化物薄膜12可采用绝缘材料制得,因此具有非导电特性,另外,致密氧化物薄膜12的厚度介于5nm~50nm之间,因此其厚度也较小。

37.当该粉料1应用于制备磁性器件的导电浆料时,例如,可以将该银粉粒11和纯银粉相混合于有机载体中,两者之间由于设置该致密氧化物薄膜12,厚度较小的该非导电薄膜12可以基于隧道效应使得银粉粒11和纯银粉之间电性导通而又会产生一定的阻值,因此可以调整最终形成的内电极的电阻,从而可以调控产品rdc;并且,通过该致密氧化物薄膜12可以隔绝烧结过程中银粉粒11与nizncu铁氧体的直接接触,因此可以降低内电极和nizncu铁氧体界面析出的cu,从而缓解产品内应力,有利于提升产品阻抗和强度。

38.需要说明的是,在烧结后得到的产品中,该致密氧化物薄膜12在烧结过程中会变为熔融态并流动,最终在烧结后得到的产品中会产生如下至少一种情况:一、设置于内电极和nizncu铁氧体的界面;二、仍然留存于银粉粒11和纯银粉之间;三、一部分被nizncu铁氧体吸收。

39.包覆致密氧化物薄膜12的方式,可以根据具体材料适应性而定。

40.例如,致密氧化物薄膜12的材料包括但不限于al2o3、sio2、tio2、zro2、zno、sno2中的至少一种。本技术实施例优选zno,由于zno属于nizncu铁氧体的制造材料之一,在制备磁性器件的后续烧结工序中,该zno可以被nizncu铁氧体吸收而不会迅速恶化产品的磁导率。

41.对于该材料的致密氧化物薄膜12,本技术实施例优选采用原子沉积(ald)工艺在银粉粒11表面包覆致密氧化物薄膜12,ald工艺得到的致密氧化物薄膜12的厚度更均匀,在银粉粒11表面的成膜较均匀,并且可以通过循环次数来控制厚度,即致密氧化物薄膜12的厚度易于控制且厚度精度更佳。

42.ald工艺的具体实施阶段,可以参阅现有技术。本技术实施例对各个实施阶段的参数适应性设定,可以得到致密性较好、包覆均匀较佳、以及厚度均匀性较佳的致密氧化物薄膜12。可以参阅下述:

43.将包覆有致密氧化物薄膜的银粉粒,与纯银粉(例如未包覆致密氧化物薄膜的纯银粉,可以是传统的纯银粉,也可以是采用本技术下文所述特征参数的纯银粉)相混合,得到的混合粉体称为银粉。请参阅图2,为包覆有致密氧化物薄膜的银粉粒的制备过程,首先对提供的纯银粉进行预处理阶段,例如在90℃~120℃的温度环境中持续烘烤2~6h;然后

进行ald循环阶段,反应温度可以介于230℃~280℃之间,先通入包覆源,包括但不限于三甲基铝、二异丙基氨基硅烷、ticl4、alcl3、sncl4、zr(no3)4、zn(et)2中的至少一种;接着通入清洗气体,例如惰性气体,优选氮气;再通入氧源,氧源包括o2、o3或n2o中的至少一种;最后再通入清洗气体,最终可以得到干燥的上述粉料。

44.当然,本技术实施例还可以采用例如物理式真空镀膜(pvd)、化学式真空镀膜(cvd)等工艺,制得前述厚度的致密氧化物薄膜12。

45.本技术实施例还提供一种导电浆料,包括如前述制得的粉料,还包括纯银粉以及有机载体,所述有机载体包括溶剂和添加剂。

46.所述纯银粉和前述银粉粒的特征参数可以完全相同,也可以不同。例如,在一实际场景中,纯银粉的粒径可以介于0.5μm~1.5μm之间,比表面积可以介于0.4~0.7m2/g,振实密度可以大于4g/ml。

47.溶剂包括但不限于乙酸乙酯、柠檬酸三丁酯、丁基卡必醇醋酸酯、乙二醇乙醚乙酸酯和丁基卡必醇的至少一种。

48.添加剂包括但不限于树脂、触变剂、增塑剂、流平剂和消泡剂。这些成分在导电浆料中的作用可以参阅现有技术,此处不予以赘述。

49.树脂包括但不限于乙基纤维素、甲基纤维素、有机硅树脂的至少一种。

50.触变剂包括但不限于氢化荨麻油、荨麻油、钛酸酯偶联剂、气相二氧化硅的至少一种。

51.增塑剂包括但不限于邻苯二甲酸二丁酯、苯二甲酸二辛酯的至少一种。

52.流平剂包括但不限于聚甲基苯基硅氧烷、卵磷脂、丙烯酸酯共聚物的至少一种。

53.消泡剂包括但不限于非硅类消泡剂。

54.结合图3所示,本技术实施例制得有机载体的过程,示例性如下:

55.首先将溶剂和树脂混合搅拌均匀,例如在50℃~120℃的水浴环境中,机械搅拌溶解均匀,并冷却至室温;然后,将触变剂、增塑剂、流平剂和消泡剂与搅拌均匀的溶剂和树脂混合,并搅拌均匀;从而得到有机载体。

56.在制备前述有机载体的过程中,上述各成分的配比,可以根据实际所需适应性而定。例如,溶剂的质量占比为30%~70%,树脂的质量占比为10%~30%,触变剂的质量占比为0.5%~5%,增塑剂的质量占比为2%~10%,流平剂的质量占比为0.5%~5%,消泡剂的质量占比为0.1%~2%。

57.同理,纯银粉和所述粉料的配比亦是如此。例如,如图4所示,按照纯银粉和所述粉料的总质量占比为75%~95%、有机载体的质量占比为5%~25%的配比比例混合,并加入均质机中进行相应处理,再经过三辊研磨进行颗粒均匀细化处理,然后进行真空消泡等一系列处理,从而得到所需的导电浆料。

58.基于上述各成分的配比,本技术可以较好的调控最终制得的磁性器件的rdc;还可以很好的降低内电极和nizncu铁氧体界面析出的cu,对于缓解产品内应力以提升产品阻抗和强度有很好的作用。

59.本技术实施例还提供一种磁性器件。该磁性器件包括铁氧体和设置于所述铁氧体内的内电极,所述内电极采用如上述任一实施例的导电浆料制得。

60.应理解,磁性器件为一个完整器件,例如为电感,具备已知对应磁性器件具有的结

构设计,包括但不限于与本技术发明原理不会产生技术矛盾的结构元件。例如还包括外电极。这些结构元件的作用及位置,可参阅现有技术。本文仅对其中涉及内电极和铁氧体的部分进行说明,对其他部件不予赘述。

61.以下通过更具体的实施例对本技术进行进一步阐述。

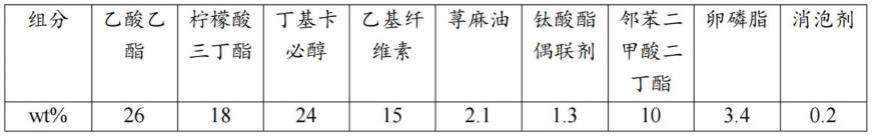

62.有机载体的成分及配比比例如下表1所示:

[0063][0064]

表1

[0065]

磁性器件产品的电性标准为:z=470

±

25%ω;rdc(max)=1300mω;2mm抗弯随机测试50个,全部测试后无外观开裂即为合格。

[0066]

cu析出的判定标准:通过将磁性器件产品进行研磨,暴露出其内电极结构,然后进行离子研磨处理;之后选定包含内电极和nizncu铁氧体的区域,进行epma(电子探针)测试,表征其cu和ag元素的分布;如果cu元素表现出在内电极和铁氧体界面上的聚集,则认为存在界面cu析出。

[0067]

根据前述材料成分和配比比例,下文提供现有技术的3个对照组,以及基于本技术技术制备的7个实施例,具体参数和测试结果如下表2和3所示:

[0068][0069]

表2

[0070][0071]

表3

[0072]

通过上表2和表3可知,本技术磁性器件的内电极和nizncu铁氧体界面上几乎没有cu析出或者说仅有极少的cu析出;另外,请参阅图5和图6所示的电子探针显微分析示意图,其中图5为对照组1的电子探针显微分析示意图,图6为本技术实施例6提供的一种电子探针显微分析示意图;电子探针显微分析示意图主要用于描述元素分布,也可以直观显示本技术磁性器件的内电极和nizncu铁氧体界面上几乎没有cu析出。因此,本技术磁性器件产品内应力降低,相比对照组阻抗大大提升,例如通过本技术实施例6相比较于对照组可提升25%,抗弯强度也得到明显改善。与对照组相比,本技术产品内部无孔洞或者缝隙,无后续风险,不增加生产成本。另外,与对照组(即使用不含有本技术所述银粉料的常规银浆制作内电极)相比,使用本技术所公开的银粉料及其银浆所制备的磁性器件,其rdc均在规格范围内。

[0073]

应理解,以上所述仅为本技术的部分实施例,并非因此限制本技术的专利范围,对于本领域普通技术人员而言,凡是利用本说明书及附图内容所作的等效结构变换,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

[0074]

尽管本文采用术语“第一、第二”等描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。另外,单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式。术语“或”和“和/或”被解释为包括性的,或意味着任一个或任何组合。仅当元件、功能、步骤或操作的组合在某些方式下内在地互相排斥时,才会出现该定义的例外。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1