电芯、模组及电池包的制作方法

1.本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种电芯、模组及电池包。

背景技术:

2.随着电动汽车技术的发展,电动汽车开始逐渐普及,用户对电动汽车核心部件动力电池的性能要求也越来越高。例如,在电动汽车长途使用时,用户通常希望动力电池具有较快的充电速度和较长的续航里程。

3.然而,目前电动汽车用动力电池的充电速度和续航里程均有待提升。

技术实现要素:

4.因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的电动汽车用电池的充电速度和续航里程仍有待提升的缺陷,从而提供一种电芯、模组及电池包。

5.为此,本发明提供一种电芯,包括壳体,设置于所述壳体内的正极片、隔离膜、负极片和电解液,以及设置在所述壳体上的正极柱和负极柱,所述电芯的容量m与所述壳体的表面积s满足式(1):

6.361≤m/s≤4200

ꢀꢀꢀꢀꢀ

式(1);

7.所述正极柱和所述负极柱中任一者的焊接面的可焊接区域面积s1与所述壳体的表面积s满足式(2):

8.1200≤s1/s≤20000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

式(2);

9.其中,m的单位为ah,s的单位为m2,s1的单位为mm2。

10.优选的,所述电芯的容量m与所述壳体的表面积s满足式(3):

11.361≤m/s≤2979式(3)。

12.进一步优选的,所述电芯的容量m与所述壳体的表面积s满足式(4):

13.861≤m/s≤2979式(4)。在该情况下,本发明的电芯具备优良的充电速度和能量密度。

14.可选的,所述负极片的取向度oi值≤15,和/或,所述隔离膜的孔隙率≥35%。

15.优选的,所述负极片的取向度oi值≤12,和/或,所述隔离膜的孔隙率≥40%。在该情况下,本发明的电芯的充电速度和能量密度进一步提升。

16.可选的,所述负极片的oi值的获取方法为:分别获取所述负极片上负极材料的x射线衍射谱图中004特征衍射峰的峰面积c004和110特征衍射峰的峰面积c110,按照oi值=c004/c110的计算公式获取所述负极片的oi值。

17.本发明所述的电芯中,电芯容量m、壳体表面积s以及任一极柱焊接面的可焊接区域面积s1等参数的取值可在一定的范围内变化,例如,m的取值范围可以为9~2800ah,s的取值范围可以为0.02~0.7m2,s1的取值范围可以为4~2200mm2。其中,电芯容量指电芯的初始容量,壳体表面积指壳体的外表面积,极柱焊接面指极柱用于与其他极柱或者连接构件焊接的一个表面。

18.可选的,所述正极片包括正极材料,所述正极材料包括正极活性物质,所述正极活性物质选自磷酸铁锂、镍钴铝酸锂(nca)、镍钴锰铝正极材料(ncma)、镍钴锰酸锂(ncm)和磷酸锰铁锂中的至少一种;可选的,以所述正极材料的总重量为基准,所述正极活性物质的含量为80~99.5wt%。

19.可选的,所述正极材料还可以包括正极导电剂和正极粘结剂,所述正极导电剂可以选自导电炭黑、导电石墨、碳纤维、碳纳米管、乙炔黑和石墨烯中的至少一种,所述正极粘结剂可以选自阿拉伯胶、羧甲基纤维素、海藻酸钠、黄原胶、瓜儿豆胶、角叉菜胶、壳聚糖、明胶、淀粉、环糊精、聚偏氟乙烯、聚丙烯酸粘结剂、丁苯橡胶粘结剂、聚四氟乙烯、聚酰胺、聚乙烯醇、聚乙烯亚胺和聚酰亚胺中的至少一种;以所述正极材料的总重量为基准,所述正极导电剂的含量可以为0.1~10wt%,所述正极粘结剂的含量可以为0.4~10wt%。

20.可选的,所述负极片包括负极材料,所述负极材料包括负极活性物质,所述负极活性物质选自人造石墨、天然石墨、硬碳、软碳和硅基材料中的至少一种;可选的,以所述负极材料的总重量为基准,所述负极活性物质的含量为80~99.5wt%。

21.可选的,所述负极材料还可以包括负极导电剂和负极粘结剂,所述负极导电剂可以选自导电炭黑、导电石墨、碳纤维、碳纳米管、乙炔黑和石墨烯中的至少一种,所述负极粘结剂可以选自丁苯橡胶粘结剂、羧甲基纤维素、海藻酸钠、阿拉伯胶、羧甲基纤维素、黄原胶、瓜儿豆胶、角叉菜胶、壳聚糖、明胶、淀粉、环糊精、聚偏氟乙烯、聚丙烯酸粘结剂、聚四氟乙烯、聚酰胺、聚乙烯醇、聚乙烯亚胺和聚酰亚胺中的至少一种;以所述负极材料的总重量为基准,所述负极导电剂的含量可以为0.1~10wt%,所述负极粘结剂的含量可以为0.4~10wt%。

22.可选的,所述电解液中含有添加剂,所述添加剂选自二氟磷酸锂、二甲基砜、三(三甲基硅烷)硼酸酯、三(三甲基硅基)亚磷酸酯、苯基膦酸二甲酯、碳酸乙烯亚乙酯、甲基(2,2,2-三氟乙基)碳酸酯、1,3-丙磺酸内酯、三氟甲基苯硫醚、二甲磺酰甲烷、三氟甲基苯腈、二草酸硼酸锂、四甲基硼酸酯、硼酸三甲酯、双氟草酸硼酸锂、二甲基乙酰胺、4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂和双氟磺酰亚胺锂中的至少一种;

23.可选的,以所述电解液的总重量为基准,所述添加剂的添加量为0.2~10wt%,优选为0.5~5wt%。

24.本发明还提供了一种模组,包括上述所述的电芯。

25.本发明还提供了一种电池包,包括上述所述的电芯或者模组。

26.本发明技术方案,具有如下优点:

27.1.本发明提供的电芯,其容量m、壳体表面积s以及极柱焊接面的可焊接区域面积s1三者之间满足式(1)和式(2)所示的特定关联关系,本发明的发明人研究发现,满足式(1)和式(2)所示的特定关联关系的电芯具备适宜的过流能力和过流面积,进而具备较好的充电能力和较高的能量密度,因此,本发明的电芯具有较快的充电速度和较长的续航里程。

28.2.本发明提供的电芯,在容量m与壳体表面积s二者之间满足式(3)所示的特定关联关系的情况下,电芯的充电速度进一步加快,能量密度进一步提升,特别是在其负极片的取向度oi值≤12、隔离膜的孔隙率≥40%的情况下,其充电速度进一步提升,为实现动力电池半小时以内完成充电甚至20min以内完成充电奠定了基础。

附图说明

29.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

30.图1为本发明的实施例提供的一种方形铝壳电芯的外部结构示意图;

31.图2为本发明的实施例提供的一种方形铝壳电芯的内部结构示意图。

32.附图标记:

33.1、壳体;2、正极片;3、隔离膜;4、负极片;5、正极柱;6、负极柱。

具体实施方式

34.提供下述实施例是为了更好地进一步理解本发明,并不局限于所述最佳实施方式,不对本发明的内容和保护范围构成限制,任何人在本发明的启示下或是将本发明与其他现有技术的特征进行组合而得出的任何与本发明相同或相近似的产品,均落在本发明的保护范围之内。

35.实施例中未注明具体实验步骤或条件者,按照本领域内的文献所描述的常规实验步骤的操作或条件即可进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规试剂产品。

36.在本发明的实施例中,电芯种类可以是方形铝壳、方形钢壳、方形塑料壳、软包电芯或其它可类比的异型电芯中的任一种。图1为本发明的实施例提供的一种方形铝壳电芯的外部结构示意图,图2为本发明的实施例提供的一种方形铝壳电芯的内部结构示意图。

37.如图1-2所示,该电芯包括壳体1、正极片2、隔离膜3、负极片4、电解液、正极柱5和负极柱6。其中,壳体1为方形铝壳;正极片2、隔离膜3、负极片4和电解液设置在壳体1内,且正极片2、隔离膜3和负极片4依次层叠设置,电解液分布在正极片2和隔离膜3之间以及隔离膜3和负极片4之间,正极片3连接设置有正极耳,负极片4连接设置有负极耳;正极柱5和负极柱6设置在壳体上,正极柱5与正极耳电连接,负极柱6与负极耳电连接。

38.本发明提供的电芯可以采用领域内的常规方法制备得到,示例性的,可以采用如下方法制备得到:

39.a)将正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂、溶剂按照预设比例混合均匀制备正极浆料,按照预设涂覆量将正极浆料均匀涂敷在铝箔表面上并进行烘干,得正极片预制体;

40.b)将负极活性物质、负极导电剂、负极粘结剂、溶剂按照预设比例混合均匀制备负极浆料,按照预设涂覆量将负极浆料均匀涂敷在铜箔表面上并进行烘干,得负极片预制体;

41.c)将步骤a)及步骤b)得到的正极片预制体和负极片预制体按照预设的厚度进行辊压,得到预设压实密度的正极片和负极片;

42.d)按照隔膜、负极片、隔膜、正极片、隔膜、负极片、隔膜、正极片

……

的顺序依次将负极片、隔膜、正极片通过叠片或卷绕的形式堆叠在一起形成卷芯;

43.e)将制备完成的卷芯置于壳体内,并使正极耳与正极柱相连,负极耳与负极柱相连。

44.电芯容量m可以通过如下方法测试:

45.1)室温下(22

±

5℃),电芯单体先以1/3c的电流放电至电芯单体的放电终止电压,静置1h;

46.2)电芯单体以1/3c的电流恒流充电至电芯单体的充电终止电压,然后转恒压充电至充电电流降至0.05c时停止充电,静置1h;

47.3)电芯单体以1/3c的电流放电至电芯单体的放电终止电压,本步骤中放出的容量记为电芯放电容量。

48.上述充放电倍率可依据实际需求进行调整;放电容量可依据实际需求进行多次测试取均值。

49.壳体表面积s可以通过如下方法测试:

50.对于规整的方形电芯,可以将电芯视为6面体,分别测量每个面的长宽并计算各个面的面积,壳体表面积等于各个面面积之和。

51.极柱焊接面的可焊接区域面积s1可以通过如下方法测试:

52.极柱焊接面可焊接区域面积=极柱焊接面总面积-极柱不可焊接区域面积。

53.实施例1~10

54.(1)实施例1-10分别提供10种电芯(电芯1-10),在各电芯中,正极集流体为铝箔,正极片上正极材料层的厚度为12μm,正极活性物质为ncm811(在正极材料层中的含量为96.5wt%),正极导电剂为重量比为3:1的导电炭黑和碳纳米管(在正极材料层中的含量为2wt%),正极粘结剂为聚偏氟乙烯(在正极材料层中的含量为1.5wt%);

55.负极集流体为铜箔,负极片上负极材料层的厚度为6μm,负极活性物质为oi值为3.0的石墨(在负极材料层中的含量95.5wt%),负极导电剂为导电炭黑(在负极材料层中的含量为1wt%),负极粘结剂为丁苯橡胶和羧甲基纤维素(在负极材料层中的含量为3.5wt%);

56.隔离膜为pe隔膜,隔离膜厚度为13μm;电解液为lipf6电解液,其中添加有0.2wt%的双氟磺酰亚胺锂。

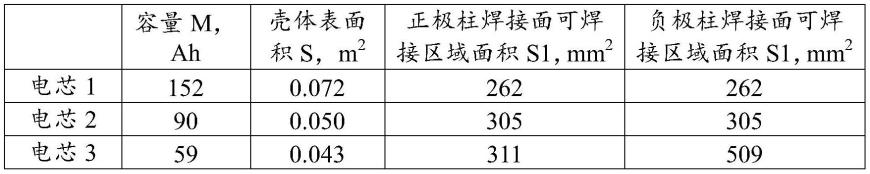

57.表1各电芯的结构参数

[0058][0059][0060]

表2各电芯的各参数间的比例关系

[0061][0062]

实施例11

[0063]

按照实施例1中电芯的结构参数制备电芯11,在电芯11中,正极集流体为铝箔,正极片上正极材料层的厚度为12μm,正极活性物质为nca(在正极材料层中的含量为96.5wt%),正极导电剂为重量比为3:1的导电炭黑和碳纳米管(在正极材料层中的含量为2wt%),正极粘结剂为聚偏氟乙烯(在正极材料层中的含量为1.5wt%);

[0064]

负极集流体为铜箔,负极片上负极材料层的厚度为6μm,负极活性物质为石墨(在负极材料层中的含量95.8wt%),负极导电剂为导电炭黑(在负极材料层中的含量为0.7wt%),负极粘结剂为丁苯橡胶和羧甲基纤维素(在负极材料层中的含量为3.5wt%);

[0065]

隔离膜为pe隔膜,隔离膜厚度为13μm;电解液为lipf6电解液,其中添加有0.2wt%的双氟磺酰亚胺锂。

[0066]

实施例12

[0067]

按照实施例1中电芯的结构参数制备电芯12,在电芯12中,正极集流体为铝箔,正极片上正极材料层的厚度为12μm,正极活性物质为ncm613(在正极材料层中的含量为96.8wt%),正极导电剂为重量比为3:1的导电炭黑和碳纳米管(在正极材料层中的含量为2wt%),正极粘结剂为聚偏氟乙烯(在正极材料层中的含量为1.2wt%);

[0068]

负极集流体为铜箔,负极片上负极材料层的厚度为6μm,负极活性物质为石墨(在负极材料层中的含量95.5wt%),负极导电剂为导电炭黑(在负极材料层中的含量为0.7wt%),负极粘结剂为丁苯橡胶和羧甲基纤维素(在负极材料层中的含量为3.8wt%);

[0069]

隔离膜为pe隔膜,隔离膜厚度为13μm;电解液为lipf6电解液,其中添加有0.2wt%的双氟磺酰亚胺锂。

[0070]

实施例13

[0071]

按照实施例1中电芯的结构参数及配方制备电芯13,不同的是,在电芯13中,增加了隔膜孔隙率,调整为50%。

[0072]

实施例14

[0073]

按照实施例1中电芯的结构参数及配方制备电芯14,不同的是,在电芯14中,使用了oi值为2.5的石墨,负极片oi值为8。

[0074]

实施例15

[0075]

按照实施例1中电芯的结构参数及配方制备电芯15,不同的是,电芯15所用隔膜孔

隙率为30%。

[0076]

实施例16

[0077]

按照实施例1中电芯的结构参数及配方制备电芯16,不同的是,电芯16所用石墨oi值为3.6,负极片oi值为17。

[0078]

对比例1-5

[0079]

按照实施例1中电芯的配方制备对比电芯1-5,对比电芯1-5的结构参数如表3所示,各参数间的比例关系如表4所示。

[0080]

表3各对比电芯的结构参数

[0081][0082]

表4各对比电芯的各参数间的比例关系

[0083][0084]

实验例1

[0085]

按照如下方法测试各电芯和对比电芯的充电时间:

[0086]

a)25℃条件下,先将电芯放电至下限电压,本实验例中为2.8v,然后通过不同充电电流(0.1c、0.3c、0.5c、1c、1.5c、2c、2.5c、3c、3.5c、4c)进行充电测试,负极电位=0v时定义为该电流下所能充电的最大soc状态或该soc状态下所允许的最大充电电流;

[0087]

b)依照上述a)测试方法,确定不同soc时允许的最大充电电流,即不同soc条件下的最大充电能力;

[0088]

c)依照上述b)确定的充电能力,每隔10%soc调整充电电流,确定阶梯充电策略,从0充电至80%soc,记录实际测试充电所需时间,即为快充时间。

[0089]

测试结果如表5所示。

[0090]

表5各电芯和对比电芯的充电时间

[0091]

ꢀꢀ

充电时间,min电芯120电芯220电芯320

电芯420电芯520电芯620电芯720电芯820电芯920电芯1020电芯1120电芯1220电芯1315电芯1415电芯1535电芯1645对比电芯160对比电芯255对比电芯350对比电芯460对比电芯520

[0092]

实验例2

[0093]

按照如下方法测试各电芯和对比电芯的能量密度:

[0094]

室温下(22

±

5℃),电芯单体先以1/3c的电流放电至2.8v,搁置1h。以1/3c的电流恒流充电至4.2v,然后转恒压充电至充电电流降至0.05c时停止充电,搁置1h。电芯单体以1/3c的电流放电至2.8v,本步骤中放出的能量记为电芯放电能量,本步骤中放出的容量记为电芯放电容量,能量密度=电芯放电能量/电芯重量。

[0095]

测试结果如表6所示。

[0096]

表6各电芯和对比电芯的能量密度

[0097]

[0098][0099]

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1