一种直流继电器的抗短路电流结构的制作方法

1.本实用新型属于继电器技术领域,尤其是指一种直流继电器的抗短路电流结构。

背景技术:

2.随着新能源纯电车续航里程不断提升,电池的容量也在不断地加大,如果系统发生故障,比如电池短路,那么电气系统中就会产生非常大的短路电流,有的15ka,甚至20ka;瞬时通过的高压短路电流导致继电器的动静触头间产生电动斥力,对于继电器来说,常规的触头压力很难抵抗该电动斥力,从而导致动静触头瞬间分离,最后造成继电器烧毁甚至爆炸,影响汽车安全。

3.市场上已出现具有抗短路功能的直流继电器,这类能够在系统出现故障大电流时提供辅助吸力,以抵抗动静触头受到的电动斥力。

4.在现有技术中,公布号为cn103038851b的中国专利公开了一种触点装置,其第一磁轭(也叫第一导磁块)和第二磁轭(也叫第二导磁块)分别设置在可动接触件(也叫动簧片)的上下两侧构成整个动组件,随推动杆一起运动,可以通过磁通提供“磁吸力”,从而与触头压力一起抵抗触头电动斥力,提高抗短路能力。但由于电动斥力施加于整个动组件,而磁吸力是动组件的“内力”,所以动组件需要线圈部分提供足够强大的电磁吸力,但这样会造成产品体积加大或者线圈功耗加大,或者需要采用特殊的线圈部分结构;而且,由于第一、二导磁块设置在动组件上,所以造成动组件质量上升,进而导致继电器抵抗机械冲击的能力下降。

5.公布号为cn109559939a的中国专利公开了一种抗短路电流的直流继电器,其与上述的触点装置不同之处在于,设有两个u型下导磁块(相当于第二导磁块)以及动簧片中部开设有通孔,通孔设计是为了让两个u型下导磁块的侧壁穿出,从而形成两个导磁回路;但这样设计的缺点是:

6.1、两个导磁回路之间因为磁通方向相反,所以磁吸力较小,难以有效抵抗电动斥力;

7.2、两个“口”字型的导磁回路,质量大,继电器抵抗机械冲击的能力更弱;

8.3、上述触点装置的缺点,均同样存在。

9.鉴于上述现有技术的不足,本案由此而生。

技术实现要素:

10.本实用新型的目的在于提供一种直流继电器的抗短路电流结构,结构更简单,能有效提高抗短路能力和机械冲击的能力。

11.为达成上述目的,本实用新型的解决方案为:一种直流继电器的抗短路电流结构,包括两个静触点引出端、动组件、第一导磁块、u型支架和下轭板;

12.所述u型支架的两端固定在下轭板上,所述动组件包括直片型的动簧片、弹簧、推动杆部件和第二导磁块,所述动簧片设置于u型支架内部,所述动簧片两端的动触点伸出u

型支架的两侧,所述动簧片通过弹簧装于推动杆部件上,在动簧片的下面装有能够随动簧片一起运动的第二导磁块;

13.在动簧片的上方设置第一导磁块,所述第一导磁块固定在u型支架顶部;

14.在推动杆部件作用下实现动簧片两端的动触点与两个静触点引出端的底端的静触点相接触,实现电流从一个静触点引出端流入,经过动簧片后从另一个静触点引出端流出;所述第一导磁块和第二导磁块在动簧片的宽度上形成导磁回路,产生触点压力方向上的吸力,去抵抗动簧片与静触点引出端之间因故障电流产生的电动斥力。

15.作为优选方案,所述u型支架的两端各形成一支脚,所述u型支架通过支脚固定在下轭板上。

16.作为优选方案,所述固定方式采用焊接或铆接。

17.作为优选方案,还包括壳体,所述壳体盖合在所述下轭板上,形成空腔,所述u型支架位于空腔内,所述两个静触点引出端安装在壳体上。

18.作为优选方案,所述壳体采用陶瓷材料制成。

19.作为优选方案,所述u型支架采用无磁材料制成。

20.作为优选方案,所述第一导磁块、第二导磁块采用电工纯铁或低碳钢制成。

21.作为优选方案,所述第一导磁块和第二导磁块沿动簧片的宽度方向上设置。

22.作为优选方案,所述第一导磁块和第二导磁块沿动簧片的长度方向上设置。

23.采用上述方案后,与现有技术相比,本实用新型的增益效果在于:本实用新型最突出的改进是将第一导磁块与动组件分离设计,使第一导磁块与支架一起固定不动,比起现有技术中可随动组件移动的第一导磁块来说,本实用新型的第一导磁块足够稳定,能够牢牢与第二导磁块吸附,从而在抗短路时,静触头电动斥力施加于动簧片即动组件上,第一、二导磁块间产生更牢固的磁通电磁吸力反方向施加在动组件上,因此大大增强了动簧片在抗短路时的稳定性,提升抗短路能力;此外,由于动组件只有动簧片、第二导磁块和推动杆部件,相对现有技术来说,动组件质量更轻,因此抵抗机械冲击的能力更强;再者,本实用新型结构更简单灵活,第一导磁块与动组件分离后,更加容易调节第一导磁块的位置,从而匹配最适合的第一、二导磁块相对位置。

附图说明

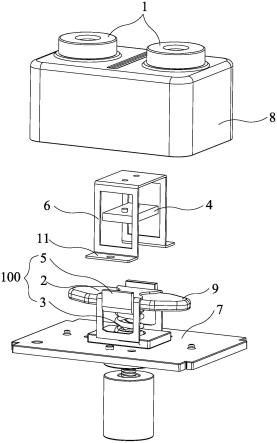

24.图1是本实用新型直流继电器装配状态的剖视示意图;

25.图2是本实用新型壳体内部的结构示意图;

26.图3是本实用新型的分解示意图。

27.标号说明:1、静触点引出端;2、动簧片;3、推动杆部件;4、第一导磁块;5、第二导磁块;6、u型支架;7、下轭板;8、壳体;9、动触点;10、静触点;11、支脚;100、动组件。

具体实施方式

28.以下结合附图及具体实施例对本实用新型做详细的说明。

29.如图1-图3所示,本实用新型提供一种直流继电器的抗短路电流结构,包括两个静触点引出端1、一个直片型的动簧片2、弹簧、一个推动杆部件3、一个第一导磁块4、一个第二导磁块5、一个u型支架6、一个下轭板7和一个壳体8。

30.本实施例中,所述壳体8采用陶瓷材料制成,所述壳体8用于所述两个静触点引出端1安装,所述壳体8盖合在所述下轭板7上,形成空腔,所述空腔内设置所述u型支架6,所述u型支架6的两端固定在下轭板7上,所述动簧片2设置于u型支架6内部,所述动簧片2沿长度方向的两端各设置一动触点9,两个动触点9分别伸出u型支架6的两侧,所述动簧片2通过弹簧装于推动杆部件3上,在动簧片2的下面装有能够随动簧片2一起运动的第二导磁块5,从而动簧片2、第二导磁块5和推动杆部件3构成动组件100;在动簧片2的上方设置第一导磁块4,本实用新型的第一导磁块4固定在u型支架6顶部,使第一导磁块4与动组件100分离。第一导磁块4的固定方式可采用焊接或铆接,本实施例优选铆接。在推动杆部件3上下移动的作用下实现动簧片2两端的动触点9与两个静触点引出端1的底端的静触点10相接触,实现电流从一个静触点引出端1流入,经过动簧片2后从另一个静触点引出端1流出的连通负载;所述第一导磁块4和第二导磁块5在动簧片2的宽度上形成导磁回路,产生触点压力方向上的吸力,去抵抗动簧片2与静触点引出端1之间因故障电流产生的电动斥力。

31.为便于u型支架6的稳定安装,所述u型支架6的两端各形成一支脚11,支脚11呈平板状,所述u型支架6通过支脚11固定在下轭板7上,固定方式可采用焊接或铆接,本实施例优选铆接。所述u型支架6优选采用不锈钢制成,也可以是其他无磁材料制成。本实用新型所述第一导磁块、第二导磁块采用导磁材料制成,优选采用电工纯铁或低碳钢制成。

32.而且,所述第一导磁块和第二导磁块的设置方向可以沿动簧片的宽度方向上设置,也可以沿动簧片的长度方向上设置,使得整体的抗短路效果可以根据实际需要在不同方向上进行变化。

33.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本案设计的限制,凡依本案的设计关键所做的等同变化,均落入本案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1