电极组件、电池单体、电池及用电装置的制作方法

1.本技术涉及电池技术领域,特别是涉及一种电极组件、电池单体、电池及用电装置。

背景技术:

2.节能减排是汽车产业可持续发展的关键,电动车辆由于其节能环保的优势成为汽车产业可持续发展的重要组成部分。对于电动车辆而言,电池技术又是关乎其发展的一项重要因素。

3.电极组件作为电池的关键部件,常通过卷绕或者叠片的方式形成,卷绕形成的电极组件,在拐角位置会出现析锂现象,从而使得电池的使用性能和安全性能大大下降。

技术实现要素:

4.鉴于上述问题,本技术提供一种电极组件、电池单体、电池及用电装置,能够有效减少电极组件出现拐角析锂现象,从而提高电池的使用性能和安全性能。

5.第一方面,本技术提供了一种电极组件,所述电极组件具有平直区和连接平直区的拐角区;

6.所述电极组件包括正极片,所述正极片包括位于所述拐角区的多个拐角部和位于所述平直区的多个平直部;

7.其中,所述正极片中的至少一个拐角部为第一拐角部,所述正极片中的至少一个平直部为连接所述第一拐角部的第一平直部;所述第一拐角部包括第一集流部,所述第一平直部包括第二集流部;所述第一集流部的单位面积质量,小于所述第二集流部的单位面积质量。

8.由于第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量,则单位面积内,第一拐角部流过的电流小于第一平直部流过的电流。相应地,在单位面积内,第一拐角部的锂离子脱出量比第一平直部的锂离子脱出量小,使得第一拐角部提供的锂离子与其对应的负极片提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

9.在一些实施例中,所述正极片的每个所述拐角部为所述第一拐角部,所述正极片的每个所述平直部为所述第一平直部。这样,使得正极片的每个拐角部流过的电流小于每个平直部流过的电流。相应地,在单位面积内,每个拐角部的锂离子脱出量比每个平直部的锂离子脱出量小,使得每个拐角部提供的锂离子与其对应的负极片提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

10.在一些实施例中,所述第一集流部的单位面积质量范围为:18g/m

2-148.5g/m2,所述第二集流部的单位面积质量范围为:20g/m

2-150g/m2。通过设置第一集流部的单位面积质量及第二集流部的单位面积质量在上述范围内,能够进一步改善拐角析锂现象。

11.在一些实施例中,所述第一拐角部还包括涂覆于所述第一集流部表面的第一活性物质部;

12.所述第一集流部在厚度方向上开设有开孔,所述开孔的孔径小于所述第一活性物质部中活性粒子的粒径。通过设置第一集流部在厚度方向上开设有开孔,减少了第一集流部的单位面积质量,从而使得第一拐角部的电流小于第一平直部的电流,在单位面积内,第一拐角部的锂离子的脱出量减低,使得第一拐角部提供的锂离子与负极嵌锂活性位点达到平衡,从而减少了拐角析锂现象的发生。同时第一拐角部具有开孔,能够提高第一集流部的表面粗糙度,从而提高第一拐角部的第一活性物质部与第一集流部的粘结力,改善拐角区掉料问题。且第一集流部具有开孔,可以降低第一集流部的重量,从而降低整个集流体的重量,提高电极组件的能量密度。

13.在一些实施例中,所述第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.1μm-200μm,所述开孔的孔径的范围为:0.05μm-100μm。上述设置,使得第一活性物质部中活性粒子的粒径及开孔的孔径均在合适的范围内,大大减少了拐角析锂现象的发生。

14.在一些实施例中,所述第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.1μm-0.5μm,所述开孔的孔径的范围为:0.05μm-0.1μm。

15.在一些实施例中,所述第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.5μm-1μm,所述开孔的孔径的范围为:0.05μm-0.5μm。

16.在一些实施例中,所述第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:1μm-10μm,所述开孔的孔径的范围为:0.05μm-1μm。

17.在一些实施例中,所述第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:10μm-30μm,所述开孔的孔径的范围为:0.05μm-10μm。

18.在一些实施例中,所述第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:100μm-200μm,所述开孔的孔径的范围为:0.05μm-100μm。

19.上述第一活性物质部中活性粒子的粒径与开孔的孔径的不同配合,均使得第一活性物质部中活性粒子的粒径及开孔的孔径均在合适的范围内,大大减弱了拐角析出锂现象。

20.在一些实施例中,所述第一集流部中全部所述开孔的孔面积占据所述第一集流部的总面积的比例为:1%-10%。假设第一拐角部的第一集流部在各个部位的厚度相同,则第一集流部的单位面积质量只与开孔的孔面积占据第一集流部的总面积的比例相关。当将第一集流部中全部开孔的孔面积占据第一集流部的总面积的比例为:1%-10%时,在方便开孔开设的基础上,使得全部开孔的孔面积占据第一集流部的总面积的比例在合理的范围内,减弱了拐角析锂现象。

21.在一些实施例中,所述第一集流部的厚度小于所述第二集流部的厚度。通过设置第一集流部的厚度小于第二集流部的厚度,则单位面积内,第一拐角部流过的电流小于第一平直部流过的电流。相应地,单位面积内,第一拐角部的锂离子脱出量比第一平直部的锂离子脱出量小,使得第一拐角部提供的锂离子与其对应的负极片提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

22.第二方面,本技术提供了一种电池单体,包括如上述实施例中所述的电极组件。

23.第三方面,本技术提供了一种电池,包括如上述实施例中所述的电池单体。

24.第四方面,本技术提供了一种用电装置,其特征在于,包括如上述实施例中所述的电池。

指的是两组以上(包括两组),“多片”指的是两片以上(包括两片)。

43.在本技术实施例的描述中,技术术语“中心”“纵向”“横向”“长度”“宽度”“厚度”“上”“下”“前”“后”“左”“右”“竖直”“水平”“顶”“底”“内”“外”“顺时针”“逆时针”“轴向”“径向”“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术实施例的限制。

44.在本技术实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,技术术语“安装”“相连”“连接”“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;也可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术实施例中的具体含义。

45.目前,从市场形势的发展来看,动力电池的应用越加广泛。动力电池不仅被应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统,而且还被广泛应用于电动自行车、电动摩托车、电动汽车等电动交通工具,以及军事装备和航空航天等多个领域。随着动力电池应用领域的不断扩大,其市场的需求量也在不断地扩增。

46.本发明人注意到,电池在循环过程中,其正极活性物质和负极活性物质会嵌入或脱出锂离子,即为锂离子会从正极活性物质脱出,并嵌入至负极活性物质中。采用卷绕电极组件形成的电池,在电极组件的拐角区,正极片一面的活性物质层弯折堆积,与该面相对的负极片的活性物质层弯折被拉扯,从而导致正极活性物质的量与负极活性物质的量不均衡,则导致负极嵌锂活性位点不足。而当负极嵌锂活性位点不足时,无法嵌入负极的锂离子只能在负极表面得电子,从而形成银白色的金属锂单质,从而产生拐角析锂现象。析锂不仅使电池性能下降,循环寿命大幅缩短,还限制了电池的快充容量,并由可能引起燃烧、爆炸等灾难性后果。

47.为了缓解拐角析锂问题,申请人研究发现,在拐角区中,可以减少正极迁移至负极的锂离子的量,从而使得正极提供的锂离子与负极嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象的发生。或者,在拐角区中,可以增加负极嵌锂活性位点,以使正极提供的锂离子与负极嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象的发生。

48.基于上述考虑,为了缓解拐角析锂问题,发明人经过深入研究,设计了一种电极组件,电极组件具有平直区和连接平直区的拐角区。电极组件包括正极片,正极片包括位于拐角区的多个拐角部和位于平直区的多个平直部。其中,正极片中至少一个拐角部为第一拐角部,正极片中至少一个平直部为连接第一拐角部的第一平直部。第一拐角部包括第一集流部,第二平直部包括第二集流部。第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量。

49.在这样的电极组件中,由于第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量,则单位面积内,第一拐角部流过的电流小于第一平直部流过的电流。相应地,单位面积内,第一拐角部的锂离子脱出量比第一平直部的锂离子脱出量小,使得第一拐角部提供的锂离子与其对应的负极片提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

50.本技术实施例公开的电极组件可以但不限用于车辆、船舶或飞行器等用电装置中。可以使用具备本技术公开的电极组件、电池单体、电池等组成该用电装置的电源系统,

这样有利于减少拐角区的析锂现象,提升电池的使用性能和安全性能。

51.本技术实施例提供一种使用电池作为电源的用电装置,用电装置可以为但不限于手机、平板、笔记本电脑、电动玩具、电动工具、电瓶车、电动汽车、轮船、航天器等等。其中,电动玩具可以包括固定式或移动式的电动玩具,例如,游戏机、电动汽车玩具、电动轮船玩具和电动飞机玩具等等,航天器可以包括飞机、火箭、航天飞机和宇宙飞船等等。

52.以下实施例为了方便说明,参阅图1,以本技术一实施例的一种用电装置为车辆1000为例进行说明。

53.车辆1000可以为燃油汽车、燃气汽车或新能源汽车,新能源汽车可以是纯电动汽车、混合动力汽车或增程式汽车等。参阅图2,车辆1000的内部设置有电池100,电池100可以设置在车辆1000的底部或头部或尾部。电池100可以用于车辆1000的供电,例如,电池100可以作为车辆1000的操作电源。车辆1000还可以包括控制器200和马达300,控制器200用来控制电池100为马达300供电,例如,用于车辆1000的启动、导航和行驶时的工作用电需求。

54.在本技术一些实施例中,电池100不仅可以作为车辆1000的操作电源,还可以作为车辆1000的驱动电源,代替或部分地代替燃油或天然气为车辆1000提供驱动动力。

55.电池100包括箱体10和电池单体20,电池单体20容纳于箱体10内。其中,箱体10用于为电池单体20提供容纳空间,箱体10可以采用多种结构。在一些实施例中,箱体10可以包括第一部分11和第二部分12,第一部分11与第二部分12相互盖合,第一部分11和第二部分12共同限定出用于容纳电池单体20的容纳空间。第二部分12可以为一端开口的空心结构,第一部分11可以为板状结构,第一部分11盖合于第二部分12的开口侧,以使第一部分11与第二部分12共同限定出容纳空间;第一部分11和第二部分12也可以是均为一侧开口的空心结构,第一部分11的开口侧盖合于第二部分12的开口侧。当然,第一部分11和第二部分12形成的箱体10可以是多种形状,比如,圆柱体、长方体等。

56.在电池100中,电池单体20可以是多个,多个电池单体20之间可串联或并联或混联,混联是指多个电池单体20中既有串联又有并联。多个电池单体20之间可直接串联或并联或混联在一起,再将多个电池单体20构成的整体容纳于箱体10内;当然,电池100也可以是多个电池单体20先串联或并联或混联组成电池100模块形式,多个电池100模块再串联或并联或混联形成一个整体,并容纳于箱体10内。电池100还可以包括其他结构,例如,该电池100还可以包括汇流部件,用于实现多个电池单体20之间的电连接。

57.电池单体20是指组成电池100的最小单元。参阅图3,电池单体20包括有端盖21、壳体22、电极组件23以及其他的功能性部件。

58.端盖21是指盖合于壳体22的开口处以将电池单体20的内部环境隔绝于外部环境的部件。不限地,端盖21的形状可以与壳体22的形状相适应以配合壳体22。可选地,端盖21可以由具有一定硬度和强度的材质(如铝合金)制成,这样,端盖21在受挤压碰撞时就不易发生形变,使电池单体20能够具备更高的结构强度,安全性能也可以有所提高。端盖21上可以设置有如电极端子21a等的功能性部件。电极端子21a可以用于与电极组件23电连接,以用于输出或输入电池单体20的电能。在一些实施例中,端盖21上还可以设置有用于在电池单体20的内部压力或温度达到阈值时泄放内部压力的泄压机构。端盖21的材质也可以是多种的,比如,铜、铁、铝、不锈钢、铝合金、塑胶等,本技术实施例对此不作特殊限制。在一些实施例中,在端盖21的内侧还可以设置有绝缘件,绝缘件可以用于隔离壳体22内的电连接部

件与端盖21,以降低短路的风险。示例性的,绝缘件可以是塑料、橡胶等。

59.壳体22是用于配合端盖21以形成电池单体20的内部环境的组件,其中,形成的内部环境可以用于容纳电极组件23、电解液以及其他部件。壳体22和端盖21可以是独立的部件,可以于壳体22上设置开口,通过在开口处使端盖21盖合开口以形成电池单体20的内部环境。不限地,也可以使端盖21和壳体22一体化,具体地,端盖21和壳体22可以在其他部件入壳前先形成一个共同的连接面,当需要封装壳体22的内部时,再使端盖21盖合壳体22。壳体22可以是多种形状和多种尺寸的,例如长方体形、圆柱体形、六棱柱形等。具体地,壳体22的形状可以根据电极组件23的具体形状和尺寸大小来确定。壳体22的材质可以是多种,比如,铜、铁、铝、不锈钢、铝合金、塑胶等,本技术实施例对此不作特殊限制。

60.电极组件23是电池单体20中发生电化学反应的部件。壳体22内可以包含一个或更多个电极组件23。参阅图4,电极组件23主要由正极片231和负极片232卷绕或层叠放置形成,并且通常在正极片231与负极片232之间设有隔膜233。正极片231和负极片232具有活性物质的部分构成电极组件23的主体部,正极片231和负极片232不具有活性物质的部分各自构成极耳24。正极极耳24和负极极耳24可以共同位于主体部的一端或是分别位于主体部的两端。在电池100的充放电过程中,正极活性物质和负极活性物质与电解液发生反应,极耳24连接电极端子21a以形成电流回路。

61.参阅图4,本技术提供一种电极组件23,电极组件23具有平直区a和连接平直区a的拐角区b。电极组件23包括正极片231,正极片231包括位于拐角区b的多个拐角部2314和位于平直区a的多个平直部2315。其中,正极片231中的至少一个拐角部2314为第一拐角部,正极片231中的至少一个平直部2315为连接第一拐角部的第一平直部。第一拐角部包括第一集流部,第一平直部包括第二集流部。第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量。

62.电极组件23为通过卷绕方式形成的卷绕结构,也即为,卷绕结构包括上述平直区a及拐角区b。

63.平直区a即为电极组件23不存在弯曲或折弯的区域,也即为没有高低起伏的区域。拐角区b为电极组件23存在弯曲或折弯的区域,也即为具有高低起伏的区域。每个拐角区b连接每相邻两个平直区a,相应地,每个平直区a也连接每相邻两个拐角区b。具体地,电极组件23具有两个平直区a和两个拐角区b,两个拐角区b与两个平直区a依次交错设置。

64.拐角部2314与平直部2315均为正极片231的一部分,其中,拐角部2314位于电极组件23的拐角区b,平直部2315位于正极片231的平直区a。平直部2315为正极片231中不存在弯曲或折弯的部分,也即为没有高低起伏的部分。拐角部2314为正极片231存在弯曲或折弯的部分,也即为具有高低起伏的部分。每个拐角部2314连接每相邻两个平直部2315,相应地,每个平直部2315连接每相邻两个拐角部2314。其中,对于正极片231中所包括的拐角部2314与平直部2315的数量不作限定。

65.正极片231的其中一个拐角部2314为第一拐角部,或者两个拐角部2314均为第一拐角部,或者全部拐角部2314均为第一拐角部。对于将正极片231中的哪些拐角部2314作为第一拐角部,可以依据需要确定。第一平直部为与第一拐角部连接的平直部2315。

66.正极片231包括集流体2311,第一集流部与第二集流部均为集流体2311的一部分。同时,第一集流部也为第一拐角部的一部分,第二集流部为第一平直部的一部分。

[0067]“第一集流部的单位面积质量”即为单位面积内第一集流部的质量,也即为第一集流部的面密度,其单位用g/m2表示。同样地,“第二集流部的单位面积质量”即为单位面积内第二集流部的质量,也即为第二集流部的面密度。

[0068]

由于第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量,则单位面积内,第一拐角部流过的电流小于第一平直部流过的电流。相应地,在单位面积内,第一拐角部的锂离子脱出量比第一平直部的锂离子脱出量小,使得第一拐角部提供的锂离子与其对应的负极片232提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

[0069]

如在单位面积内,第二集流部流过的电流满足设计要求时,即为在单位面积内,第二集流部流过的电流达到第一预设值时,使得位于内侧的负极片232不出现析锂现象时。由于第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量,相对于第一预设值,相当于减小了电流,使得负极片232与第一拐角部相对应的部分提供的嵌锂活性位点与第一拐角部提供的锂离子达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

[0070]

根据本技术的一些实施例,可选地,正极片231的每个拐角部2314为第一拐角部,正极片231的每个平直部2315为第一平直部。这样,使得正极片231的每个拐角部2314流过的电流小于每个平直部2315流过的电流。相应地,在单位面积内,每个拐角部2314的锂离子脱出量比每个平直部2315的锂离子脱出量小,使得每个拐角部2314提供的锂离子与其对应的负极片232提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

[0071]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一集流部的单位面积质量范围为:18g/m

2-148.5g/m2,第二集流部的单位面积质量范围为:20g/m

2-150g/m2。

[0072]

通过设置第一集流部的单位面积质量及第二集流部的单位面积质量在上述范围内,能够进一步改善拐角析锂现象。

[0073]

根据本技术的一些实施例,可选地,参阅图5-图8,第一拐角部还包括涂覆于第一集流部表面的第一活性物质部。第一集流部在厚度方向上开设有开孔2313,开孔2313的孔径小于第一活性物质部中活性物质的粒径。

[0074]

正极片231包括涂覆于集流体2311表面的活性物质层2312,第一活性物质部为活性物质层2312的一部分。

[0075]

集流体2311一般选择铝箔,活性物质层2312中活性物质一般选自磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂及镍钴铝等等。

[0076]

第一集流部厚度方向为第一集流部涂覆有第一活性物质部的两侧表面的连线方向。开孔2313为在厚度方向上贯穿开设于第一集流部上的通孔。开孔2313的孔径小于第一活性物质部中活性粒子的粒径的意思为:开孔2313的尺寸小于第一活性物质部中活性粒子的尺寸,以使活性粒子不能进入开孔2313中。而开孔2313的截面形状并非只能是圆形(参阅图5及图6),其还可以是其他形状,如长方形(参阅图7及图8)、菱形(参阅图9及图10)或者其他不规则图形。

[0077]

通过设置第一集流部在厚度方向上开设有开孔2313,减少了第一集流部的单位面积质量,从而使得第一拐角部的电流小于第一平直部的电流。在单位面积内,第一拐角部的锂离子的脱出量减低,使得第一拐角部提供的锂离子与负极嵌锂活性位点达到平衡,从而减少了拐角析锂现象的发生。同时第一拐角部具有开孔2313,能够提高第一集流部的表面粗糙度,从而提高第一拐角部的第一活性物质部与第一集流部的粘结力,改善拐角区b掉料

问题。且第一集流部具有开孔2313,可以降低第一集流部的重量,从而降低整个集流体2311的重量,提高电极组件23的能量密度。

[0078]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.1μm-200μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-100μm。

[0079]

由于活性粒子的粒径越大,锂离子的传输路径越长,单位时间内脱出锂离子数减小,则到负极片232的锂离子数量越少,越不容易析锂。且开孔2313的孔径越大,电流越不均匀,电子传输路径受阻越大,脱出锂离子数量越少,越不容易析锂。

[0080]

上述设置,使得第一活性物质部中活性粒子的粒径及开孔2313的孔径均在合适的范围内,大大减少了拐角析锂现象的发生。

[0081]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.1μm-0.5μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-0.1μm。如活性粒子可以为lifepo4小粒径。

[0082]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.5μm-1μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-0.5μm。如活性粒子可以为lifepo4大粒径。

[0083]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:1μm-10μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-1μm。如活性粒子可以为ncm单晶。

[0084]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:10μm-30μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-10μm。如活性粒子可以为ncm多晶。

[0085]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:100μm-200μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-100μm。如活性粒子可以为超大粒径材料制成。

[0086]

上述第一活性物质部中活性粒子的粒径与开孔2313的孔径的不同组合,均使得第一活性物质部中活性粒子的粒径及开孔2313的孔径均在合适的范围内,大大减弱了拐角析锂现象。

[0087]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一集流部中全部开孔2313的孔面积占据该第一集流部的总面积的比例为:1%-10%。

[0088]

假设第一拐角部的第一集流部在各个部位的厚度相同,则第一集流部的单位面积质量只与开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例相关。当将第一集流部中全部开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例为:1%-10%时,在方便开孔2313开设的基础上,使得全部开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例在合理的范围内,减弱了拐角析锂现象。

[0089]

具体地,当第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.1μm-0.5μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-0.1μm时,设置第一集流部中全部开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例为10%。当第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:0.5μm-1μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-0.5μm时,设置第一集流部中全部开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例为8%。当第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:1μm-10μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-1μm时,设置第一集流部中全部开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例为5%。当第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:10μm-30μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-10μm时,设置第一集流部中全部开孔2313的孔

面积占据第一集流部的总面积的比例为3%。当第一活性物质部中活性粒子的粒径的范围为:100μm-200μm,开孔2313的孔径的范围为:0.05μm-100μm时,设置第一集流部中全部开孔2313的孔面积占据第一集流部的总面积的比例为1%。

[0090]

下面以对比例与实施例进行说明:

[0091]

对比例和实施例中所采用的正极活性物质均为lifepo4,可逆容量为143mah/g,涂布面密度为342g/m2,活性物质含量为97%;负极活性物质均为人造石墨,可逆容量为355mah/g,涂布面密度为150g/m2,活性物质含量为96%;cb为1.075。均用充放电电流100a,充放电电压2.5v-3.65v。3.65v。一般cb设计值大于1,以保证正极脱出的锂离子都能嵌入负极。

[0092]

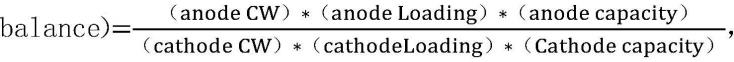

其中,anode代表负极,cathode代表正极,cw(coating weight)为涂布面密度,loading代表活性物质材料所占百分比(一般浆料中有活性物质材料,粘结剂,添加剂等),capacity代表活性物质容量。

[0093]

其中,设置正极片231的全部拐角部2314为第一拐角部,全部平直部2315为第一平直部。

[0094]

二次电池循环性能测试如下:

[0095]

在45℃条件下按照1c恒流充电至3.8v,恒压至0.05c,静置30min,1c放电至2.0v,如此循环。直至电芯开始析锂,并记录此时循环次数。(如果电池容量为100ah,1c=100a)

[0096]

检测析锂方法如下:提取不同循环圈数电芯静置电压和时间数据,做dv/dt和时间曲线,析锂电芯dv/dt出现拐点,为析锂信号出现,则证明电芯析锂(dv为电压微分、dt为时间微分)。

[0097][0098]

[0099]

从上述表格中可以看出,实施例1-实施例12(第一集流部的单位面积质量小于第二集流部的单位面积质量),均大于对比例1(第一集流部的单位面积质量等于第二集流部的单位面积质量)开始析锂圈数,证明均可以改善析锂现象。

[0100]

实施例1中第一集流部的单位面积质量,小于实施例2中第一集流部的单位面积质量,实施例1中的第一集流部的孔面积占比大于实施例2中的第一集流部的孔面积占比,实施例1开始析锂圈数大于实施例2开始析锂圈数。实施例9中第一集流部的单位面积质量,小于实施例10中第一集流部的单位面积质量,实施例9中的第一集流部的孔面积占比大于实施例10中的第一集流部的孔面积占比,实施例9开始析锂圈数大于实施例10开始析锂圈数。实施例11中第一集流部的单位面积质量,大于实施例12中第一集流部的单位面积质量,实施例12中的第一集流部的孔面积占比大于实施例11中的第一集流部的孔面积占比,实施例12开始析锂圈数大于实施例11开始析锂圈数。在其他条件相同的情况下,证明第一集流部的单位面积质量越小,即为孔面积占比越大,改善拐角析锂效果越好。

[0101]

实施例3中的活性粒子的粒径,大于实施例4中的活性粒子的粒径,实施例3开始析锂圈数大于实施例4开始析锂圈数。实施例7中的活性粒子的粒径,大于实施例6中的活性粒子的粒径,实施例7开始析锂圈数大于实施例6开始析锂圈数。在其他条件相同的情况下,证明活性粒子粒径越大,改善拐角析锂效果越好。

[0102]

实施例5中第一集流部的开孔2313的孔径,小于实施例6中第一集流部的开孔2313的孔径,实施例6开始析锂圈数大于实施例5开始析锂圈数。实施例7中的第一集流部的开孔2313的孔径,小于实施例8中第一集流部的开孔2313的孔径,实施例8开始析锂圈数大于实施例7开始析锂圈数。在其他条件相同的情况下,证明孔径越大,改善拐角析锂效果越好。

[0103]

根据本技术的一些实施例,可选地,第一集流部的厚度小于第二集流部的厚度。

[0104]

通过设置第一集流部的厚度小于第二集流部的厚度,则单位面积内,第一拐角部流过的电流小于第一平直部流过的电流。相应地,单位面积内,第一拐角部的锂离子脱出量比第一平直部的锂离子脱出量小,使得第一拐角部提供的锂离子与其对应的负极片232提供的嵌锂活性位点达到平衡,从而减少拐角析锂现象。

[0105]

根据本技术的一些实施例,本技术还提供了一种电池单体20,包括上述任一方案所述的电极组件23。

[0106]

根据本技术的一些实施例,本技术还提供了一种电池100,包括上述任一方案的电池单体20。

[0107]

根据本技术的一些实施例,本技术还提供了一种用电装置,包括以上任一方案所述的电池100,并且电池100用于为用电装置提供电能。

[0108]

用电装置可以是前述任一应用电池100的设备或系统。

[0109]

根据本技术的一些实施例,本技术提供了一种电极组件23,电极组件23具有平直区a和连接平直区a的拐角区b。电极组件23包括正极片231,正极片231包括位于拐角区b的多个拐角部2314和位于平直区a的多个平直部2315。其中,正极片231中全部拐角部2314为第一拐角部,正极片231中全部平直部2315为第一平直部。第一拐角部包括第一集流部,第二平直部2315包括第二集流部。第一集流部的单位面积质量,小于第二集流部的单位面积质量。

[0110]

第一集流部在厚度方向上开设有开孔2313,开孔2313的孔径小于第一活性物质部

中活性物质的粒径。

[0111]

通过设置第一集流部在厚度方向上开设有开孔2313,减少了第一集流部的单位面积质量,从而使得第一拐角部的电流小于第一平直部的电流,在单位面积内,第一拐角部的锂离子的脱出量减低,使得第一拐角部提供的锂离子与负极嵌锂活性位点达到平衡,从而减少了拐角析锂现象的发生。同时第一拐角部具有开孔2313,能够提高第一集流部的表面粗糙度,从而提高第一拐角部的第一活性物质部与第一集流部的粘结力,改善拐角区b掉料问题。且第一集流部具有开孔2313,可以降低第一集流部的重量,从而降低整个集流体2311的重量,提高电极组件23的能量密度。

[0112]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0113]

以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1