一种半导体器件及其封装结构的制作方法

1.本技术涉及半导体技术领域,具体而言,涉及一种半导体器件及其封装结构。

背景技术:

2.光电探测器是将光信号转变为电信号的器件,雪崩光电探测器采用的即是雪崩光电二极管(apd),能够具有更大的响应度。apd将主要应用于长距离或接收光功率受到其它限制而较小的光纤通信系统。

3.然而,在实际使用中,雪崩光电二极管阵列之间容易出现光串扰与电串扰,导致光电探测器的整体性能较差。

4.综上,技术中的光电探测器存在性能较差的问题。

技术实现要素:

5.本技术的目的在于提供一种半导体器件及其封装结构,以解决现有技术中光电探测器存在性能较差的问题。

6.为了实现上述目的,本技术实施例采用的技术方案如下:

7.一方面,本技术实施例提供了一种半导体器件,所述半导体器件包括:

8.衬底;

9.位于所述衬底一侧的多个外延层;其中,所述外延层包括器件区与间隔区,相邻的器件区与间隔区之间设置有沟槽,且所述沟槽延伸至所述衬底;

10.位于所述器件区上的apd单元;

11.以及

12.位于所述衬底另一侧且设置有入射窗口的共面电极,其中,所述入射窗口设置于与所述器件区相对的位置。

13.可选地,所述半导体器件还包括位于所述沟槽侧壁与底部的反射膜。

14.可选地,所述半导体器件还包括位于所述器件区上除所述apd单元以外区域及位于所述apd单元侧壁的反射膜。

15.可选地,制作所述反射膜的材料包括al2o3、sio2、si3n4、ta2o5以及tio2中的一种或其组合。

16.可选地,所述反射膜的厚度为100nm~1000nm。

17.可选地,所述半导体器件还包括抗反射膜,所述抗反射膜位于所述入射窗口处。

18.可选地,抗反射膜的厚度为100nm~1000nm。

19.可选地,所述外延层包括逐层连接的吸收层、渐变层、电荷层、倍增层以及接触层。

20.另一方面,本技术实施例还提供了一种半导体器件封装结构,所述半导体器件封装结构包括上述的半导体器件,所述半导体器件封装结构还包括:

21.基板,所述apd单元的远离所述衬底的一侧位于所述基板上;

22.凸透镜阵列,所述凸透镜阵列位于所述共面电极上;且所述凸透镜阵列中的每个

凸透镜均位于一个入射窗口处。

23.可选地,所述apd单元的入射光发散角满足公式:

24.a/b《tanα;

25.其中,a表示相邻两个apd单元之间的间距,b表示衬底厚度,α表示入射光发散角。

26.相对于现有技术,本技术具有以下有益效果:

27.本技术提供了一种半导体器件及其封装结构,所述半导体器件包括衬底;位于衬底一侧的多个外延层;其中,外延层包括器件区与间隔区,相邻的器件区与间隔区之间设置有沟槽,且沟槽延伸至衬底;位于器件区上的apd单元;以及位于衬底另一侧且设置有入射窗口的共面电极,其中,入射窗口设置于与器件区相对的位置。一方面,由于器件区与间隔区之间通过沟槽隔离,因此apd单元的光生载流子无法横向移动至相邻的apd单元中,进而有效的抑制了光串扰的产生。另一方面,间隔区还能对二次光子起到隔离作用,进而有效地抑制了光串扰,提升了器件的整体性能。另一方面,反射膜能够有效抑制光串扰;再者,微透镜阵列进一步抑制光串扰,同时为光电探测器阵列的填充因子带来提升。此外,本技术提供的半导体器件采用共面电极,进而在进行半导体封装时,可以更便于倒装焊接。

28.为使本技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

29.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它相关的附图。

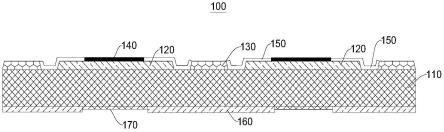

30.图1为本技术实施例提供的半导体器件的剖面的示意图。

31.图2为本技术实施例提供的外延层的层级结构示意图。

32.图3为本技术实施例提供的入射窗口的俯视图。

33.图4为本技术实施例提供的半导体器件封装结构的剖面示意图。

34.图中:

35.100-半导体器件;110-衬底;120-器件区;130-间隔区;140-apd单元;150-反射膜;160-共面电极;170-抗反射膜;210-基板;220-凸透镜阵列;221-凸透镜。

具体实施方式

36.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

37.因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

38.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本技术的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

39.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

40.下面结合附图,对本技术的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

41.正如背景技术中所述,目前,apd单元阵列在使用时容易出现光串扰与电串扰,导致光电探测器的整体性能较差。其中,光串扰主要是斜向入射光在相邻像素点间引起的串扰,同时,器件中的二次光子横向发射至邻近的像素点后也不可避免的产生光串扰;光生载流子的横向移动会产生电串扰,导致整个器件的性能较差。

42.有鉴于此,为了解决上述问题,本技术提供了一种半导体器件,通过在相邻的器件区与间隔区之间设置沟槽的方式,实现对光串扰与电串扰的抑制,有效提升器件性能。

43.下面对本技术提供的半导体器件进行示例性说明:

44.作为一种可选的实现方式,请参阅图1,该半导体器件100包括衬底110、外延层、apd单元140以及共面电极160,其中,外延层位于衬底110一侧,外延层包括器件区120与间隔区130,相邻的器件区120与间隔区130之间设置有沟槽,且沟槽延伸至衬底110;

45.共面电极160位于衬底110另一侧,且共面电极160设置有入射窗口,入射窗口设置于与器件区120相对的位置。

46.一方面,由于相邻的器件区120与间隔区130之间通过沟槽隔离,因此apd单元140的光生载流子无法横向移动至相邻的apd单元140中,进而有效的抑制了光串扰的产生。另一方面,由于间隔区130的隔离作用,可以有效的对二次光子起到隔离作用,因此可以抑制光串扰,提升了器件的整体性能。同时,本技术提供的半导体器件100采用共面电极160,为半导体器件100的倒装焊接提供了条件。

47.作为一种实现方式,本技术提供的衬底110采用高掺杂衬底110,例如掺杂浓度为1e18 cm-3

以上的inp衬底110。并且,在衬底110上制作外延层,然后对外延层进行刻蚀,以形成露出衬底110的沟槽,该沟槽将外延层的隔离出器件区120与间隔区130。需要说明的是,器件区120与间隔区130的厚度一致。

48.其中,在一种实现方式中,请参阅图2,本技术提供的外延层包括逐层连接的吸收层、渐变层、电荷层、倍增层以及接触。现有的apd单元140器件大都采用inp/ingaas材料,其中,ingaas作为吸收层,inp在较高电场下(》5x105v/cm)下而不被击穿,可以作为倍增层材料。考虑到inp和ingaas的带隙差别较大,价带上大约0.4ev的能级差使得在ingaas吸收层中产生的空穴,在达到inp倍增层之前在异质结边缘受到阻碍而速度大大减少,导致器件响应时间长,带宽很窄,因此在两种材料之间加ingaas渐变层。此外,为了进一步调节吸收层和倍增层的电场分布,在器件设计中引入了电荷层,提高了器件速率和响应度。

49.在生长整个外延层后,在外延层上界定出器件区120与间隔区130,接着在器件区120上制作apd单元140。需要说明的是,apd器件结构是在pin光电二极管的基础上,对p区和n区都进行了重掺杂,在邻近p区或n区引进n型或p型倍增区,以产生二次电子和空穴对,从

而实现对一次光电流的放大作用。对于inp系列材料来说,由于空穴碰撞电离系数大于电子碰撞电离系数,通常将n型掺杂的增益区置于p区的位置。因此,在界定器件区120后,可在器件区120上完成掺杂、台面蚀刻、钝化以及金半接触等工艺形成apd单元140,进而形成apd器件。

50.需要说明的是,图1中所示的相互隔离的器件区120的数量为两个,但在实际应用中,器件区120呈阵列排布,其数量为多个,在此不做限定。

51.需要说明的是,为了保证相邻的器件区120之间完全隔离,需要以刻蚀的方式刻蚀出沟槽,且为了避免沟槽的底部残留外延层材料,导致出现电串扰,在刻蚀外延层时,需要刻蚀至露出衬底110为止。

52.并且,由于外延层几乎透明,因此为了防止二次光子横向发射至相邻的apd单元140,需要在沟槽表面镀反射膜150,其中,沟槽的表面包括侧壁与底部,反射膜150具有能够反射二次光子的作用,进而能够起到防止光串扰的效果。其中,本技术所述的沟槽表面,包括沟槽底面与沟槽侧壁。

53.本技术并不对反射膜150的材质与厚度进行限定,例如,反射膜150的材料包括al2o3、sio2、si3n4、ta2o5以及tio2中的至少一种,且反射膜150的厚度一般为nm~0nm。当然地,在实际应用中,可以根据实际需求,例如根据折射率与光波长等参数,确定反射膜150的材料与厚度,在此不做限定。

54.并且,为了使抑制光串扰的效果更好,半导体器件100还包括位于器件区120上除apd单元140以外区域及位于apd单元140侧壁的反射膜150。即本技术中,可以在除apd单元140的区域外均镀反射膜150,以保证光串扰的抑制效果。

55.在一种实现方式中,位于衬底110另一侧的电极采用共面共面电极160,共面共面电极160指所有电极均位于同一平面上,且形成一个整体。在共面电极160上设置有入射窗口,入射窗口设置于与器件区120相对的位置,且仅能够通过入射窗口实现光线的入射。其中,共面共面电极160不仅易于封装,同时也作为镜面反射杂散入射光,进而提升器件性能。

56.此外,为了保证入射光尽可能从入射窗口传入,避免因反射等原因减小入射光,本技术中,半导体器件100还包括抗反射膜170,抗反射膜170位于入射窗口处。抗反射膜170能够将入射光尽可能沿入射窗口传播输入。

57.可选地,抗反射膜170的材料包括但不限于sio2、si3n4,且其厚度依照光波长及材料折射率而变化,根据实际情况确定,一般地,抗反射膜170的厚度为nm~0nm。

58.需要说明的是,请参阅图3,入射窗口也按照阵列方式排布,且数量也为多个,且入射窗口的数量与apd单元140的数量相同且位置相对。在一种可选的实现方式中,入射窗口位于apd单元140的正投影方向上,且入射窗口的大小与apd单元140的大小近似,进而能够实现光源更好的入射。

59.综上,本技术提供的半导体器件100能够有效的抑制光串扰与电串扰,进而提升器件性能。

60.基于上述实现方式,请参阅图4,本技术实施例还提供了一种半导体器件封装结构,该半导体器件封装结构包括上述的半导体器件100,半导体器件封装结构还包括基板210与凸透镜阵列220,其中,apd单元140的远离衬底110的一侧位于基板210上,凸透镜阵列220位于共面电极160上;且凸透镜阵列220中的每个凸透镜221均位于一个入射窗口处。

61.本技术提供的半导体器件封装结构中,采用倒装工艺进行焊接,并且配合凸透镜阵列220使用,可有效减小光入射角,从而减小光串扰影响。并且,可以对准直后的入射光发射角进行估算,apd单元140的入射光发散角满足公式:

62.a/b《tanα;

63.其中,a表示相邻两个apd单元140之间的间距,b表示衬底110厚度,α表示入射光发散角。即在相邻两个apd单元140之间的间距为a,衬底110厚度为b时,入射光发射脚的角度满足上述公式,进而可以在保证工艺水品允许的条件下,尽量减小apd单元140间距而不会增加光串扰对apd单元140的影响。

64.因此,本技术提供的半导体器件封装结构中,通过采用倒装焊,并集成凸透镜阵列220的方式,减小了apd单元140的间距,提高了apd单元140阵列的填充因子,同时提高了阵列像素间抗光串扰的能力,使得半导体器件封装结构的性能更好。

65.综上所述,本技术提供了一种半导体器件及其封装结构,所述半导体器件包括衬底;位于衬底一侧的多个外延层;其中,外延层包括器件区与间隔区,相邻的器件区与间隔区之间设置有沟槽,且沟槽延伸至衬底;位于器件区上的apd单元;以及位于衬底另一侧且设置有入射窗口的共面电极,其中,入射窗口设置于与器件区相对的位置。一方面,由于器件区与间隔区之间通过沟槽隔离,因此apd单元的光生载流子无法横向移动至相邻的apd单元中,进而有效的抑制了光串扰的产生。另一方面,间隔区还能对二次光子起到隔离作用,进而有效地抑制了光串扰,提升了器件的整体性能。此外,本技术提供的半导体器件采用共面电极,进而在进行半导体封装时,可以更便于倒装焊接。

66.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

67.对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1