一种圆极化可重构阅读器天线

conference on rfid.ieee,2011]。有源载波自干扰抵消技术虽然在理论上可以获得极高的隔离度,但受到处理器运算能力和电路反应时间的限制,隔离度仅达到40-50db而且大大增加了电路成本。

4.鉴于此,本技术构造了一种极化可重构的,能增加收发链路隔离度的超高频rfid圆极化阅读器天线,实现左旋圆极化(lhcp)与右旋圆极化(rhcp)的数控重构。

5.为此,需要改进现有的阅读器天线。

技术实现要素:

6.为克服上述的缺陷,本技术的目的在于:针对收发分离式rfid阅读器平台,提出一款新型的具有圆极化可重构特性,且能工作于近中场的超高频射频识别阅读器天线,旨在提升收发链路隔离度,抑制载波自干扰现象。

7.为实现上述目的,本技术采用如下的技术方案,

8.一种圆极化可重构阅读器天线,其特征在于,包括:

9.辐射板及金属地板,所述辐射板与金属地板之间具有间隔,且辐射板位于金属地板的上方,

10.所述辐射板包括第一基板,所述第一基板的一侧配置有第一耦合枝节及第二耦合枝节,且所述第一耦合枝节与第二耦合枝节正交配置,所述第一基板的与所述第一耦合枝节相对的一侧配置有底层辐射底板,

11.所述金属地板包含第二基板,所述第二基板的一侧配置有馈电网络层,所述馈电网络层与所述底层辐射底板相对配置,所述第二基板的与所述馈电网络层相对的一侧上配置有金属反射地层,

12.所述第一耦合枝节及第二耦合枝节分别通过金属件电性连接至所述馈电网络层。

13.在一实施方式中,该第一耦合枝节与第二耦合枝节上分别设有馈电点,

14.所述金属件为铜柱,所述铜柱的一端连接所述馈电点,另一端连接至馈电网络。

15.在一实施方式中,该底层辐射底板上设有第一开口部及第二开口部,以穿过匹配的所述铜柱,使得所述铜柱不与电性连接。

16.在一实施方式中,该馈电点配置于耦合枝节一侧,连接部件穿过所述馈电点连接金属件。

17.在一实施方式中,该第一耦合枝节与第二耦合枝节上分别呈四方形状,且所述第一耦合枝节的中线与所述第二耦合枝节的中线垂直。

18.在一实施方式中,该圆极化可重构阅读器天线的两个所述馈电点在匹配对应的所述第一耦合枝节及第二耦合枝节上产生激励电流并通过电容效应将能量耦合到底层辐射底板,所述辐射底将射频能量发射出去。

19.在一实施方式中,该铜柱的高度介于在10-15mm。铜柱高度影响天线剖面高度进而影响增益,在10-15mm范围内天线均良好匹配,且增益随铜柱高度增加而增大。

20.在一实施方式中,该辐射板呈四方形状,所述第一耦合枝节配置成与所述辐射板的至少一条边平行。

21.在一实施方式中,该馈电网络包括单刀双掷开关,其包括第一输出端口j1及第二输出端口j2,当其不与公共输入端rfc相连时,其分别通过内部50ω阻抗接地。

22.在一实施方式中,该金属反射地层包括设射频接地部及数字接地部,且所述射频接地部位于所述数字接地部的外侧,所述金属反射地层上配置有电感,所述电感的一端连接所述射频接地部位,另一端连接所述数字接地部,用以隔离射频接地部及数字接地部。

23.有益效果

24.与现有技术相比,本技术提出的阅读器天线,其能在840mhz-928mhz的uhf频段内实现50欧姆阻抗匹配。能通过数字电平控制实现左旋圆极化与右旋圆极化的切换;能实现对任意方向的线极化标签的检测。另外,该天线的结构简单、具有低剖面耐磨损等优点。

附图说明

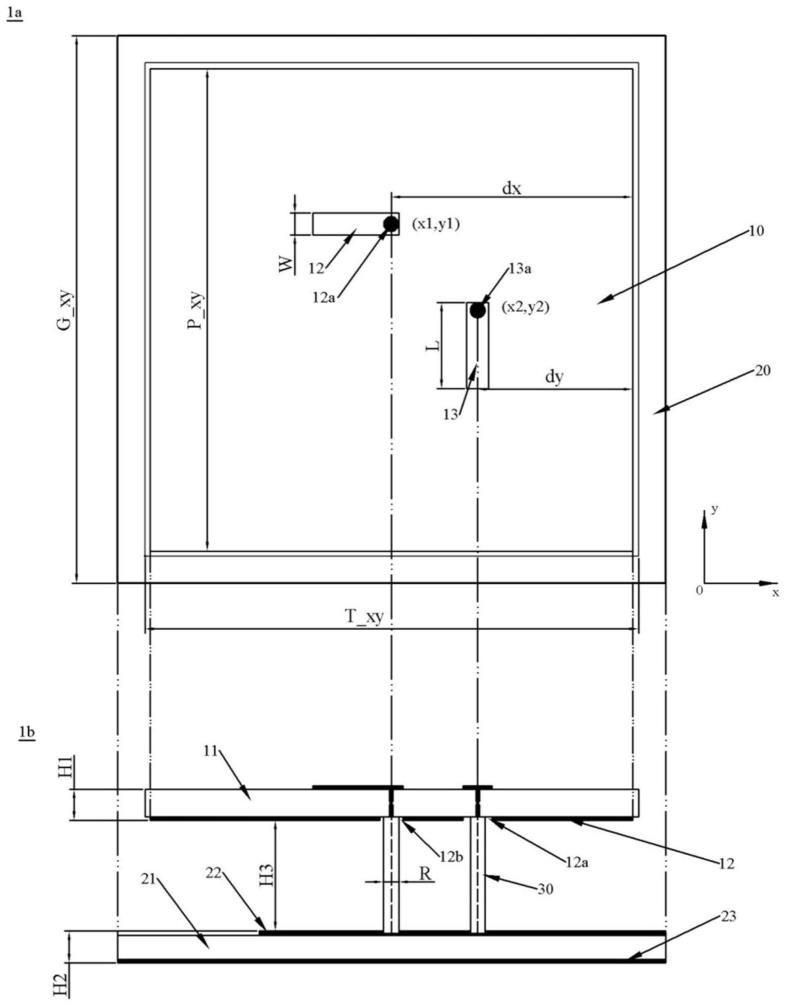

25.图1为本技术实施例的阅读器天线的结构的示意图。

26.图2为本技术实施例的左/右旋圆极化切换的馈电网络的拓扑示意。

27.图3为本技术一实施例的单刀双掷开关的示意。

28.图4为本技术一实施例的馈电网络配置于pcb时的示意图。

29.图4a为图4中a的局部放大示意图。

30.图5为本技术一实施例的阅读器天线的增益及轴比实测图。

31.图6为本技术一实施例的阅读器天线的左旋圆极化天线增益实测结果,e面、h面及总体实测图。

32.图7为本技术一实施例的阅读器天线的右旋圆极化天线增益实测结果,e面、h面及总体实测图。

33.图8为本技术一实施例的馈电网络配置于金属地板的金属反射地层时的布线示意图。

具体实施方式

34.以下结合具体实施例对上述方案做进一步说明。应理解,这些实施例是用于说明本技术而不限于限制本技术的范围。实施例中采用的实施条件可以如具体厂家的条件做进一步调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。

35.本技术提供一种新型的数字信号控制的圆极化可重构超高频rfid阅读器天线(下称阅读器天线),

36.该阅读器天线包括:辐射板及金属地板,且辐射板位于金属地板的上方,

37.该辐射板,包括基板,配置于基板一侧的顶层,该顶层上设有两个正交耦合枝节,配置于基板的与顶层相对一侧的底层辐射底板,该辐射板采用电容耦合馈电。

38.该金属地板,包含,馈电网络,其与底层辐射底板相对配置,以及与馈电网络相对的一侧上配置金属反射地层。

39.该辐射板与该金属地板通过铜柱连接固定,且该辐射板与金属地板之间具有间隔(即被空气隔开)。顶层的两个耦合枝节上分别有两个馈电点,其与金属地板之间用铜柱连接。通过两个馈电点在辐射板上的耦合枝节上产生激励电流,通过基板电容效应将能量耦合到辐射地板(底层辐射底板),在辐射地板上将射频能量发射出去。本技术实施方式与传统微带平板天线的直接馈电不同,采用电容耦合馈电可减小天线尺寸和剖面高度。

40.接下来结合附图描述本技术的阅读器天线。

41.如图1所示为本技术的天线结构的示意图。

42.该阅读器天线包括:辐射板10及金属地板20,且辐射板10位于金属地板20的上方,

43.该辐射板10,包括第一基板11,配置于第一基板一侧的顶层,该顶层上设有两个正交耦合的枝节(12,13),配置于基板的与顶层相对一侧的底层辐射底板12。

44.该金属地板,包含第二基板21,其一侧配置有馈电网络层22,其与底层辐射底板12相对配置,以及与馈电网络相对的一侧上配置有金属反射地层23。

45.该辐射板10与该金属地板20通过铜柱30连接固定,且该辐射板与金属地板之间具有间隔(即被空气隔开)。

46.本实施方式中,枝节包括第一枝节12,第二枝节13,第一枝节12上配置有第一馈电点12a,第二枝节13上配置有第二馈电点13a。该第一馈电点12a及第二馈电点13a用于分别与铜柱电性连接,以接收铜柱传导的电能。该第一枝节12及第二枝节13分别呈四方形(如长方形),其配置成长边对应的中线垂直。馈电点配置于耦合枝节的一侧。辐射底板12上配置有第一开口12a及第二开口12b,连接时一铜柱穿过该第一开口12a,另一铜柱穿过该第二开口12b使得铜柱与辐射底板12不电性连接。第一开口12a及第二开口12b成圆形,其直径d1大于铜柱的直径d2(如,直径d1与直径d2的比介于1.2-1.5)或方形(其外接圆的直径d3大于铜柱的直径d2,如,直径d3与直径d2的比介于1.2-1.5),这样使得连接后铜柱与辐射底板12间具有间隙(电气间隙),防止铜柱与辐射底板12间因爬电(电弧),导致铜柱与辐射底板12电性连接。

47.如图2所示为馈电网络的拓扑示意,

48.该馈电网络包括电感l1、l2、l3,电容c1、c2、c3、c4、c5、c6、c7,

49.电感l1的一端(1)电性连接至电容c2的一端及电容c4的一端,电感l1的另一端(2)电性连接至端口p2及电容c7的一端,电容c4的另一端电性连接电容c5的一端及电感l2的一端(1),电容c7的另一端电性连接电容c6的一端及电感l2的另一端(2),电容c2的另一端电性连接至开关芯片u0(的第四端口),

50.电容c5的另一端电性连接电容c3的一端及电感l3的一端(1),c3的另一端电性连接至开关芯片u0(的第五端口);电感l3的另一端(2)电性连接至电容c6的另一端及端口p3。

51.开关芯片u0具有第一端口,其连接第一控制信号端v1,第二端口其连接第二控制信号端v2及第三端口,该第三端口电性连接电容c1的一端,电容c1的另一端电性连接端口p1。

52.本实施方式中,电感l1、l2、l3均为6.2nh,电容c4、c5、c6、c7均为3.3pf,此时端口p2和p3输出信号幅度相等,相位差90度(deg)。为实现左旋圆极化(lhcp)和右旋圆极化(rhcp)切换,在馈电端增加一个射频吸收式单刀双掷开关。本实施方式中,单刀双掷开关,型号为sky13348-374lf,其功能拓扑如图3所示。

53.图3中,端口j1和j2为输出端(如端口j1电性连接第四端口,端口j2电性连接第五端口),当不与公共输入端rfc相连时,通过内部50ω阻抗接地。采用这种吸收式结构的开关,可以保证lrc电桥隔离端保持匹配。采用两位数字控制信号v1、v2切换开关实现端口p2比p3相位超前90deg或者滞后90deg,从而分别产生左旋圆极化和右旋圆极化。控制信号真值表见表1(表1中high=3.3v;low=0.0v)。

54.极化状态v1v2

rhcphighlowlhcplowhigh

55.表1

56.在其他的实施方式中,射频吸收式单刀双掷开关可为其他的型号,能实现双掷开关功能即可。

57.该馈电网络配置于pcb时的版图如图4所示,为保证良好的50ω阻抗匹配,三个端口p1、p2和p3的射频走线采用微带线结构,线宽为w1=3mm。为保证相位差恒为90deg,端口p2到电感l1的射频走线长度和端口p3到电感l3的射频走线长度需严格保持一致。本实施方式中,开关芯片u0的引脚焊盘很小,宽度仅为w2=0.25mm,因此在连接焊盘和射频走线之间,用三阶渐变线结构过度(参见图4a),宽度为w3=1.6mm,w4=0.8mm,w5=0.4mm,连接处切角为45deg。数字控制信号v1、v2的线宽均为w6=0.254mm(10mil)。

58.接下来结合图1来描述本技术一实施方式中,阅读器天线的尺寸参数。

59.尺寸为t

xy

=135mm,p

xy

=130mm,h1=1.6mm,g

xy

=160mm,h1=1.6mm,h2=1.6mm,h3=13mm,l=23.6mm,w=6mm,r=1.2mm。

60.辐射板的基板大小为边长t

xy

=135mm的正方形,厚度h1=1.6mm,采用fr4板材,其相对介电常数为εr=4.4,损耗角正切为σ=0.001。辐射底板金属层尺寸略小于辐射板,为边长p

xy

=130mm的正方形,这样做可以优化板边界处的电流分布,减小边缘损耗。辐射板顶层两耦合枝节的长度均为l=23.6mm,宽度均为w=6mm,设两枝节馈电点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),经过优化,在保证天线阻抗50欧姆匹配情况下,耦合枝节最佳位置为x1=y2=d

x

=1/2t

xy

=67.5mm,x2=y1=dy=1/3t

xy

=45mm。

61.金属地板的尺寸为边长g

xy

=160mm的正方形,厚度h2=1.6mm,采用fr4板材,其相对介电常数为εr=4.4,损耗角正切为σ=0.001。金属地板的一侧配置有金属反射地层如图8所示,该金属反射地层包括射频接地部23a及数字接地部23b,金属地板的数字接地部23b侧配置有多个穿孔24,有金属反射地层上配置有磁珠25,该磁珠25的一端连接射频接地部23a(也称射频地),另一端数字接地部23b,用于隔离射频接地部23a及数字接地部23b,以防止信号串扰。较佳的,该磁珠采用220欧姆,磁珠型号为blm18pg221sz1d。本实施方式中,数字接地部23b(也称数字地)尺寸为w6=4.5mm,w7=4.0mm,其与射频地之间的间隔宽度g=0.5mm射频地最大边界与金属地板相同,为边长g

xy

=160mm的正方形。

62.接下来通过实验来验证上述的阅读器天线。

63.微波暗室中的实测结果显示,天线在uhf频段实现良好的50欧姆阻抗匹配,回波损耗|s

11

|《10db的阻抗带宽为29.5%(0.78-1.05ghz),3db轴比带宽为20%(0.81-0.99ghz),左旋圆极化和右旋圆极化频带内增益均可达到5dbic,交叉极化小于20db。天线的增益及轴比实测图如图5所示,图5中:

64.a曲线:此天线左旋圆极化状态下的增益,工作频带内稳定在5dbic。

65.b曲线:此天线右旋圆极化状态下的增益,工作频带内稳定在5dbic。

66.c曲线:此天线左旋圆极化状态下的轴比,3db轴比带宽20%。

67.d曲线:此天线右旋圆极化状态下的轴比,3db轴比带宽20%。

68.不同圆极化旋向的e面、h面及总体增益图如图6、7所示。其中,e_h就是方向图的e面增益,e_v就是方向图的h面增益,e_total是总增益。

69.图6为左旋圆极化的二维方向图实测结果,其中,

70.图6中a图表示eh,e_v,and e_total:theta cut@phi=90degree(frequency=915mhz)的实测图,即xoy平面,

71.图6中b图表示e_h,e_v,and e_total:phi cut@theta=90degree(frequency=915mhz)的实测图,即yoz平面,

72.图6中c图表示eh,e_v,and e_total:theta cut@phi=0degree(frequency=915mhz)的实测图,即xoz平面。

73.图7为左旋圆极化的二维方向图实测结果,其中,

74.图7中a图表示eh,e_v,and e_total:theta cut@phi=90degree(frequency=915mhz)的实测图,即xoy平面

75.图7中b图表示e_h,e_v,and e_total:phi cut@theta=90degree(frequency=915mhz)的实测图,即yoz平面

76.图7中c图表示eh,e_v,and e_total:theta cut@phi=0degree(frequency=915mhz)的实测图,即xoz平面。

77.从实验的数据可验证本技术提出的利用射频单刀双掷开关和lrc集总参数电桥作为天线馈电网络,实现uhf频段内左旋圆极化与右旋圆极化的可重构。采用电容耦合式馈电方法,降低天线的尺寸和剖面高度,便于实际应用中降低成本和安装。对于收发分离式的阅读器结构,此天线通过发射和接收链路异极化模式,比如在发射链路上天线采取右旋圆极化,而接收链路中天线采取左旋圆极化,从而提高极化隔离度。圆极化的工作方式能够很好地激励绝大部分线极化标签天线,这为uhf rfid的载波自干扰抵消和空间分集技术提供技术支撑。

78.上述实施例只为说明本技术的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人是能够了解本技术的内容并据以实施,并不能以此限制本技术的保护范围。凡如本技术精神实质所做的等效变换或修饰,都应涵盖在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1