一种电池开壳结构的制作方法

1.本实用新型涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池开壳结构。

背景技术:

2.近年来搭载锂离子电池的动力汽车逐渐被各国人民所接受,在全球各地锂离子电池的研发迎来了前所未有的发展高峰期,在电芯的开发和应用过程中,电池拆解是判断锂离子电池内部正/负极片以及隔膜电解液浸润状态、正/负极界面状态、极耳焊接情况以及电芯失效分析等方面的重要手段之一,同时也是指导电芯制作工艺优化的重要方法,因此电芯的拆解分析受到了锂离子电池研发人员的重视,

3.然而,目前通常采用具有破坏性的锂电池壳体拆解方式,该拆解方式不仅需要耗费大量的劳动力,增加了劳动者的劳动强度,降低了劳动者的工作效率,而且在拆解过程中存在较大的安全隐患。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种电池开壳结构,以克服现有技术存在的拆解费事费力且存在较大安全隐患的问题。

5.为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:

6.一种电池开壳结构,包括电池外壳和开壳器;

7.所述电池外壳包括:

8.本体,所述本体上设有由刻痕线围设形成的撕拉带,所述撕拉带沿其长度方向包括始端和尾端;

9.拉片,其一端为用于穿过开壳器的空隙以配合开壳器实现开壳操作的活动端、另一端通过铆钉与所述本体连接,且所述铆钉设于所述撕拉带的始端;

10.所述开壳器包括旋转主体,所述旋转主体上开设有供所述拉片穿过的所述间隙。

11.可选的,所述间隙的两个长边呈锯齿状。

12.可选的,所述拉片的活动端贴设于所述本体上。

13.可选的,所述拉片的活动端通过双面胶与所述本体粘合,且所述双面胶的面向拉片侧的表面粘度大于面向本体侧的表面粘度。

14.可选的,所述本体上沿其外侧周向设有两圈横向刻痕线,两圈所述横向刻痕线围设形成所述撕拉带;

15.两圈所述横向刻痕线之间设有纵向弧形刻痕线,且所述纵向弧形刻痕线的上下两端分别与对应的所述横向刻痕线相交,两圈所述横向刻痕线位于所述纵向弧形刻痕线的弯折方向一侧的端部与所述纵向弧形刻痕线围设形成所述撕拉带的始端。

16.可选的,所述横向刻痕线和所述纵向弧形刻痕线的深度均小于所述本体的壁厚的1/2。

17.可选的,所述铆钉与所述纵向弧形刻痕线呈同心布置。

18.可选的,所述拉片的材质硬度不小于所述本体的材质硬度,且所述拉片采用非刚性材料制成。

19.可选的,所述开壳器还包括手柄,所述手柄垂直连接于所述旋转主体的顶端。

20.与现有技术相比,本实用新型实施例具有以下有益效果:

21.本实用新型实施例中在电池外壳的本体上增设了撕拉带以及与撕拉带的始端连接的拉片,该拉片能够在开壳器的配合作用下将撕拉带从本体上撕裂,从而将外壳拆解。该撕拉拆解方式,与传统的人工或者应用专业拆解设备实现的破坏性拆解方式相比,不仅拆解方式简单快速,成本低廉,而且破口整齐,对电芯不产生破坏性,可有效减小安全隐患,实现安全作业。

附图说明

22.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

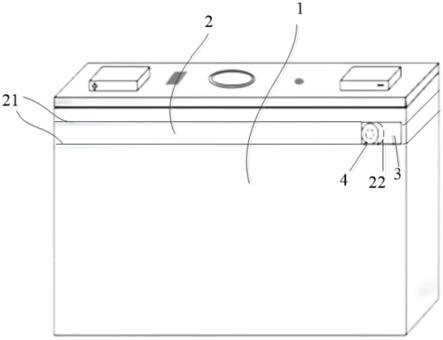

23.图1为本实用新型实施例中提供的锂离子电池的外壳的结构视图;

24.图2为本实用新型实施例中提供的开壳器的结构视图。

25.图示说明:

26.本体1、撕拉带2、拉片3、铆钉4、横向刻痕线21、纵向弧形刻痕线22、开壳器5、旋转主体51、手柄52。

具体实施方式

27.为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

28.请参阅图1,本实用新型实施例提供了一种电池开壳结构,包括电池外壳和开壳器;

29.其中,电池外壳,包括:

30.本体1,所述本体1上设有由刻痕线围设形成的撕拉带2,所述撕拉带2沿其长度方向包括始端和尾端;

31.拉片3,其一端为用于穿过开壳器5的空隙以配合开壳器5实现开壳操作的活动端、另一端通过铆钉4与所述本体1连接,且所述铆钉4设于所述撕拉带2的始端;

32.开壳器5包括旋转主体51,所述旋转主体51上开设有供所述拉片3穿过的所述间隙。

33.不同于常规电池外壳,本实用新型实施例中在电池外壳的本体1上增设了撕拉带2以及与撕拉带2的始端连接的拉片3,在对锂离子电池的外壳执行拆解操作时,先将电池外壳上拉片3的活动端穿过旋转主体51提供的间隙,再启动旋转主体51旋转以带动拉片3,拉

片3的一端被向上提起时利用杠杆原理使得整个撕拉带2开裂,最终完成电池外壳的拆解。简言之,该拉片3能够在开壳器5的配合作用下将撕拉带2从本体1上撕裂,从而将电池外壳拆解。该撕拉拆解方式,与传统的人工或者应用专业拆解设备实现的破坏性拆解方式相比,不仅拆解方式简单快速,成本低廉,而且破口整齐,对电芯不产生破坏性,可有效减小安全隐患,实现安全作业。

34.在实现时,旋转主体51可以采用人工驱动方式或者电机驱动方式来驱动旋转。

35.为了在拆解操作过程中保证拉片3与开壳器5之间的连接可靠性,开壳器5提供的间隙的两个长边呈锯齿状设计,这样在拉片3穿过间隙后,旋转主体51旋转以带动拉片3的过程中,间隙内侧的锯齿能够起到拉扯拉片3以防止拉片3脱出间隙的作用,从而有效保障了拆解操作的顺利进行,提高拆解效率。

36.为保证电池外壳表面的平整性,在不需要拆解时,可以将拉片3的活动端贴设于电池外壳的本体1上,以使整个拉片3与本体1贴合,避免拉片3翘起。示例性的,拉片3的活动端可通过双面胶与本体1粘合,且双面胶的面向拉片3侧的表面粘度大于面向本体1侧的表面粘度,这样既可以实现良好贴合效果,又可以在拆解时便于活动端与本体1的快速分离操作。

37.撕拉带2的整体形状和尺寸可以根据实际需求来灵活设计。在一种可选的实施方式中,所述本体1上沿其外侧周向设有两圈横向刻痕线21,两圈所述横向刻痕线21围设形成所述撕拉带2。此时,撕拉带2围绕本体1外周形成一个闭环的圆形结构,这样在后续拆解操作时可以沿撕拉带2的位置将电池外壳完全分离成两个部分。

38.两圈所述横向刻痕线21之间还设有纵向弧形刻痕线22,且所述纵向弧形刻痕线22的上下两端分别与对应的所述横向刻痕线21相交,两圈所述横向刻痕线21位于所述纵向弧形刻痕线22的弯折方向一侧的端部与所述纵向弧形刻痕线22围设形成所述撕拉带2的始端。

39.可选的,所述铆钉4与所述纵向弧形刻痕线22呈同心布置。这样,在拆解操作的初始时刻,拉片3能够通过铆钉4对撕拉带2的始端施加较大的剪切力,进而轻易的将整个撕拉带2撕开。

40.可以理解的是,在其他实施方式中,撕拉带2的线条类型可以如图1中所示的直线型,也可以采用波浪形、锯齿形等其他类型;除了图1所示的闭环结构(始端和尾端相接),撕拉带2也可以采用非闭环的结构设计,即始端和尾端相分离,这样可以实现电池外壳的部分开裂;除了图1所示的在本体1上沿其外侧周向布置以外,撕拉带2也可以单独布置于本体1的底面或者某个侧面。采用不同的设计方式时,虽然拆解后的电池外壳状态有所差异,但是拆解原理完全相同。

41.为了确保电池外壳的可靠性,避免电池外壳因受到开壳器5以外的其他外界因素被拆解,所述横向刻痕线21和所述纵向弧形刻痕线22的深度均小于所述本体1的壁厚的1/2。

42.同时,为了实现快速拆解,所述拉片3的材质硬度不小于所述本体1的材质硬度,且所述拉片3采用非刚性材料制成。

43.为方便操作,所述开壳器5还包括手柄52,所述手柄52垂直连接于所述旋转主体51的顶端,即手柄52与旋转主体51形成t型结构。

44.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1