具有冷却结构的电容模组的制作方法

1.本实用新型涉及电储能模组技术领域,尤其是一种具有冷却结构的电容模组。

背景技术:

2.储能元件包括但不限于超级电容器、混合型超级电容器、混合电池电容和/或其它电容器和/或电池元件(例如,锂离子,铅酸,镍镉,钠离子,和/或其它)。

3.电容模组由若干电容单体及框架组合而成,其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、低成本等优越的特性,具有广阔的发展前景。

4.现有的电容模组的若干单体放置在框架内部,单体顶端设置若干单体连接片将各单体串联或并联,若干单体通过上盖压紧固定在框架内;在使用时,单体工作过程中产生的热量会传导到框架及上盖后在空气中自然冷却。这样的电容模组存在如下问题:(1)由于电容模组的使用环境通常是比较封闭的,仅依靠有限的框架及上盖表面进行自然散热冷却,散热效果差,散热性能不够理想;(2)电容单体通过上、下框架压紧固定,由于单体之间存在有间隙,在电容模组发生较大摇晃的时候,内部的单体之间还是有可能产生相对晃动,这对模组的使用是不利的,模组的性能及其使用寿命都会受到影响。

技术实现要素:

5.本技术人针对现有电容模组存在的上述缺点,提供一种结构合理的具有冷却结构的电容模组,散热效果好,单体固定可靠。

6.本实用新型所采用的技术方案如下:

7.一种具有冷却结构的电容模组,底框架内设置电容组,底框架顶端盖设上盖,连接片组电性连接在电容组顶部,连接片组与采集组电性连接;电容组包括若干阵列布置的单体,连接片组包括若干连接片,若干连接片将若干单体串联或并联;若干单体的间隙内设置有冷却组;冷却组包括若干冷却板、输入管与输出管,冷却板一端通过接头连接到输入管上、另一端通过接头连接到输出管上;冷却板沿左右向延伸、竖直布置在相邻两排单体之间的间隙内;冷却板内开设有冷却液通道,接头内开设有过流通道,冷却液通道通过接头的过流通道连通输入管或输出管,使用时,冷却液从输入管输入、流经冷却液通道对模组内部进行换热后从输出管输出。

8.作为上述技术方案的进一步改进:

9.底框架内填充有包胶层,包胶层填充在各单体及冷却板之间的间隙空间内。

10.输入管、输出管与冷却板正交,输入管、输出管布置在底框架相对两侧边的外侧;冷却板为波浪形板。

11.上盖顶面上、对应每个连接片分别开设有放置槽,放置槽的周向轮廓形状与对应的连接片的周向轮廓形状相匹配,连接片置于放置槽内。

12.连接片设置有具有高度落差的负极连接部与正极连接部,负极连接部位于高位,

正极连接部位于低位,负极连接部连接在一个单体的负极柱上,正极连接部连接在相邻的下一单体的正极面;上盖的放置槽内开设有第一通孔与第二通孔,第一通孔与第二通孔之间具有连接桥;连接片跨设在连接桥上方,单体负极柱从第一通孔穿出与负极连接部连接,正极连接部从第二通孔穿过与相邻单体的正极进行连接。

13.第一通孔的周向轮廓形状与单体上端部的周向轮廓形状相匹配,第一通孔的周向轮廓形状与正极连接部的周向轮廓形状相匹配。

14.底框架与上盖通过连接杆组拉紧固定,连接杆组包括若干连接杆,连接杆外套设有绝缘套;布置在靠近连接杆位置的连接片上开设有让位缺口。

15.上盖顶面上开设有若干注胶孔,注胶孔连通各单体之间的间隙空间。

16.底框架底面上对应若干单体开设有若干下支撑槽,上盖上对应若干单体开设若干上定位槽,单体下端部插装在下支撑槽内、上端部插装在上定位槽内;单体的底面垫设有减震垫。

17.连接片组还包括正极引出片、正极铜排、负极引出片、负极铜排,正极引出片连接在串联组合或并联组合的首个单体正极上,正极铜排与正极引出片连接,负极引出片连接在串联组合或并联组合的最后一个单体上负极上,负极铜排与负极引出片连接;连接在左右两端部单体上的连接片的侧边部设置为圆弧边;采集组包括若干柔性电路板与采集片,采集片一端连接在柔性电路板上、另一端连接在连接片上。

18.本实用新型的有益效果如下:

19.本实用新型在单体之间设置冷却板,通过流过冷却板内的冷却液进行换热冷却散热,散热效果好,散热性能佳;而且冷却板纵向设置在单体轴向侧壁外侧,冷却范围覆盖至单体外侧的整个轴向空间,更利于将单体整个轴向侧壁产生的热量及时换热冷却,更利于提高冷却效果,提高散热性能。

20.本实用新型的包胶层作为填充层、填满在底框架内各单体、连接杆组及冷却板之间的间隙空间内,一方面,包胶层凝固后包裹填满各单体31之间的间隙,消除各单体之间的相对运动空间,使单体被定位在固定的位置上,即使电容模组之间发生很大的摇晃,单体之间也不会发生相对晃动,单体固定得更稳定可靠,保证了模组的性能,延长了模组的使用寿命;包胶层阻挡在相邻单体之间,还起到绝缘的作用,绝缘性能更稳定可靠;另一方面,包胶层也包裹填充在冷却板外侧,可以起到传导热量的作用,可以将单体产生的热量及时传导到冷却板上进行换热,换热效果更好,换热性能更佳。

附图说明

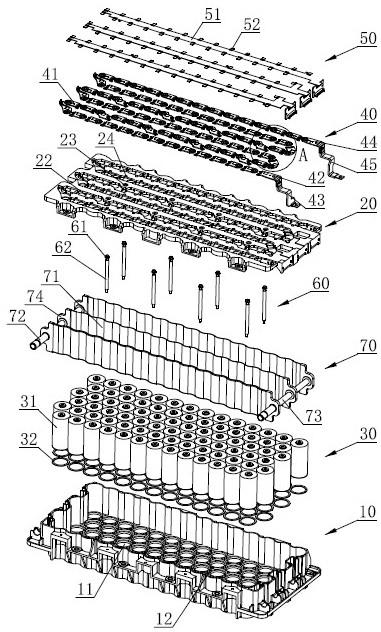

21.图1为本实用新型的。

22.图2为本实用新型的爆炸图。

23.图3为图2中a部的放大图。

24.图4为本实用新型纵向截面的剖视图。

25.图5为图4中b部的放大图。

26.图6为图4中c-c截面的剖视图。

27.图7为图6中d部的放大图。

28.图8为上框架的立体图。

29.图9为图8中e部的放大图。

30.图中:10、底框架;11、下支撑槽;12、下插接孔;

31.20、上盖;21、上定位槽;22、放置槽;221、第一通孔;222、第二通孔;223、连接桥;23、上插接孔;24、注胶孔;

32.30、电容组;31、单体;32、减震垫;

33.40、连接片组;41、连接片;411、负极连接部;412、正极连接部;413、采集连接部;414、圆弧边;415、让位缺口;42、正极引出片;43、正极铜排;44、负极引出片;45、负极铜排;

34.50、采集组;51、柔性电路板;52、采集片;

35.60、连接杆组;61、连接杆;62、绝缘套;

36.70、冷却组;71、冷却板;711、冷却液通道;72、输入管;73、输出管;74、接头;741、过流通道;

37.80、包胶层。

具体实施方式

38.下面结合附图,说明本实用新型的具体实施方式。

39.如图1、图2所示,本实用新型整体呈长方体形状,包括底框架10、上盖20、电容组30、连接片组40、采集组50、连接杆组60及冷却组70,电容组30布置在底框架10内,上盖20盖设在底框架10顶端,连接杆组60将底框架10与上盖20拉紧固定,连接片组40电性连接在电容组30顶部,连接片组40与采集组50电性连接;冷却组70布置底框架10内、电容组30的间隙内。

40.如图2、图4、图5所示,电容组30包括若干阵列布置的单体31,单体31的底面垫设有减震垫32进行保护。底框架10底面上对应若干单体31开设有若干下支撑槽11,上盖20上对应若干单体31开设若干上定位槽21,单体31下端部插装在下支撑槽11内、上端部插装在上定位槽21内,下支撑槽11与上定位槽21对单体31进行定位。

41.如图2、图3所示,连接片组40包括若干连接片41与正极引出片42、正极铜排43、负极引出片44、负极铜排45。连接片41连接在相邻单体31的顶端实现单体31的串联或并联布置。正极引出片42连接在串联组合或并联组合的首个单体31正极上,正极铜排43与正极引出片42连接。负极引出片44连接在串联组合或并联组合的最后一个单体31上负极上,负极铜排45与负极引出片44连接。连接片41设置有负极连接部411、正极连接部412与采集连接部413;负极连接部411与正极连接部412之间具有高度落差,负极连接部411位于高位,正极连接部412位于低位,负极连接部411连接在一个单体31的负极柱上,正极连接部412连接在相邻的下一单体31的正极面(壳体顶面)上;采集连接部413设置在负极连接部411与正极连接部412之间,与负极连接部411一样,也设置在高位,便于与采集组50进行连接。如图2、图3所示,连接在左右两端部单体31上的连接片41的侧边部设置为外凸或内凹的圆弧边414,通过圆弧边414过渡连接让位,给其他部件让出位置,避免干涉。布置在靠近连接杆61位置的连接片41上开设有让位缺口415,给连接杆61让出位置,避免干涉连接杆61的安装。

42.如图2、图8所示,上盖20顶面上、对应每个连接片41分别开设有放置槽22,放置槽22的周向轮廓形状与对应的连接片41的周向轮廓形状相匹配,连接片41置于放置槽22内。如图9所示,放置槽22内开设有第一通孔221与第二通孔222,第一通孔221与第二通孔222之

间具有连接桥223。如图2所示,连接片41跨设在连接桥223上方,负极连接部411与第一通孔221相对应,正极连接部412与第二通孔222相对应。第一通孔221的周向轮廓形状与单体31上端部的周向轮廓形状相匹配,单体31上端部从第一通孔221穿出、其负极柱与负极连接部411进行连接;第一通孔221的周向轮廓形状与正极连接部412的周向轮廓形状相匹配,正极连接部412从第二通孔222穿过、与相邻单体31的正极进行连接。

43.如图2所示,采集组50包括若干柔性电路板51与采集片52,采集片52一端连接在柔性电路板51上、另一端连接在连接片41的采集连接部413上,柔性电路板51可以与控制系统连接(图中未示出);采集组50通过采集片52对单体31的电控信号进行采集,并传输至控制系统。

44.如图2所示,连接杆组60包括若干连接杆61,连接杆61外套设有绝缘套62进行绝缘,防止连接杆61导电而造成电泄漏。底框架10底面上对应若干连接杆61开设有若干下插接孔12,上盖20上对应若干连接杆61开设有若干上插接孔23,连接杆61下端部穿插在下插接孔12上、上端部穿插在上插接孔23上。在本实施例中,连接杆61采用连接螺栓,连接螺栓拧紧后将底框架10与上盖20拉紧。

45.如图2、图6所示,冷却组70包括若干平行布置的冷却板71、输入管72与输出管73,输入管72、输出管73与冷却板71正交、分别布置在冷却板71的两端,冷却板71一端通过接头74连接到输入管72上、另一端通过接头74连接到输出管73上。冷却板71沿左右向延伸、竖直布置在相邻两排单体31之间的间隙内,即冷却板71布置在底框架10内、纵向设置在单体31轴向侧壁外侧;输入管72、输出管73布置在底框架10相对两侧边的外侧,不影响冷却板71纵向高度的布置,利于冷却板71高度覆盖至单体31的整个轴向高度。冷却板71为波浪形板,可以更好地利用各单体31之间的间隙空间,提高换热效果。如图7所示,冷却板71内开设有冷却液通道711,接头74内开设有过流通道741,冷却液通道711通过过流通道741连通输入管72或输出管73,冷却液从输入管72输入,经过流通道741流过冷却液通道711,从输出管73流入,冷却液流经冷却液通道711,进行换热,带走单体31产生的热量,实现散热冷却的目的。本实用新型在单体31之间设置冷却板71,通过流过冷却板71内的冷却液进行换热冷却散热,散热效果好,散热性能佳;而且冷却板71纵向设置在单体31轴向侧壁外侧,冷却范围覆盖至单体31外侧的整个轴向空间,更利于将单体31整个轴向侧壁产生的热量及时换热冷却,更利于提高冷却效果,提高散热性能。

46.如图8、图9所示,上盖20顶面上还开设有若干注胶孔24,注胶孔24连通底框架10内部、位于单体31之间的间隙空间;底框架10与上盖20通过连接杆组60拉紧固定后,通过各注胶孔24可以往各单体31之间的间隙空间内注入液体胶液;如图4至图6所示,胶液冷却后,在底框架10内形成凝固的包胶层80包胶层80作为填充层、填满在底框架10内各单体31、连接杆组60及冷却板71之间的间隙空间内,一方面,包胶层80凝固后包裹填满各单体31之间的间隙,消除各单体31之间的相对运动空间,使单体31被定位在固定的位置上,即使电容模组之间发生很大的摇晃,单体31之间也不会发生相对晃动,单体31固定得更稳定可靠,保证了模组的性能,延长了模组的使用寿命;包胶层80阻挡在相邻单体31之间,还起到绝缘的作用,绝缘性能更稳定可靠;另一方面,包胶层80也包裹填充在冷却板71外侧,可以起到传导热量的作用,可以将单体31产生的热量及时传导到冷却板71上进行换热,换热效果更好,换热性能更佳。

47.以上描述是对本实用新型的解释,不是对本实用新型的限定,在不违背本实用新型精神的情况下,本实用新型可以作任何形式的修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1