真空灭弧室的制作方法

本技术涉及电气设备领域,特别涉及一种真空灭弧室。

背景技术:

1、真空灭弧室主要由外壳、屏蔽筒、触头及波纹管等零件组成,其中屏蔽筒有三个作用:1)防止燃弧过程中触头间产生大量的金属蒸汽和液滴喷溅到外壳绝缘筒的内壁,造成真空灭弧室外壳绝缘强度降低或闪络;2)改善真空灭弧室内部电场的均匀分布;3)冷却和凝结电弧生成物,有助于电弧熄灭后,残余等离子体的迅速衰减。

2、在真空灭弧室的生产过程中,需要精准的装配屏蔽筒,而现有的真空灭弧室,通常存在屏蔽筒与外壳的装配精度差,无法二者的保障同轴度。

技术实现思路

1、本实用新型的一个目的在于提出一种真空灭弧室,旨在解决当前外壳和屏蔽筒之间的同轴度差的问题。

2、为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

3、本实用新型一个方面的技术方案提出了一种真空灭弧室,包括:

4、外壳;

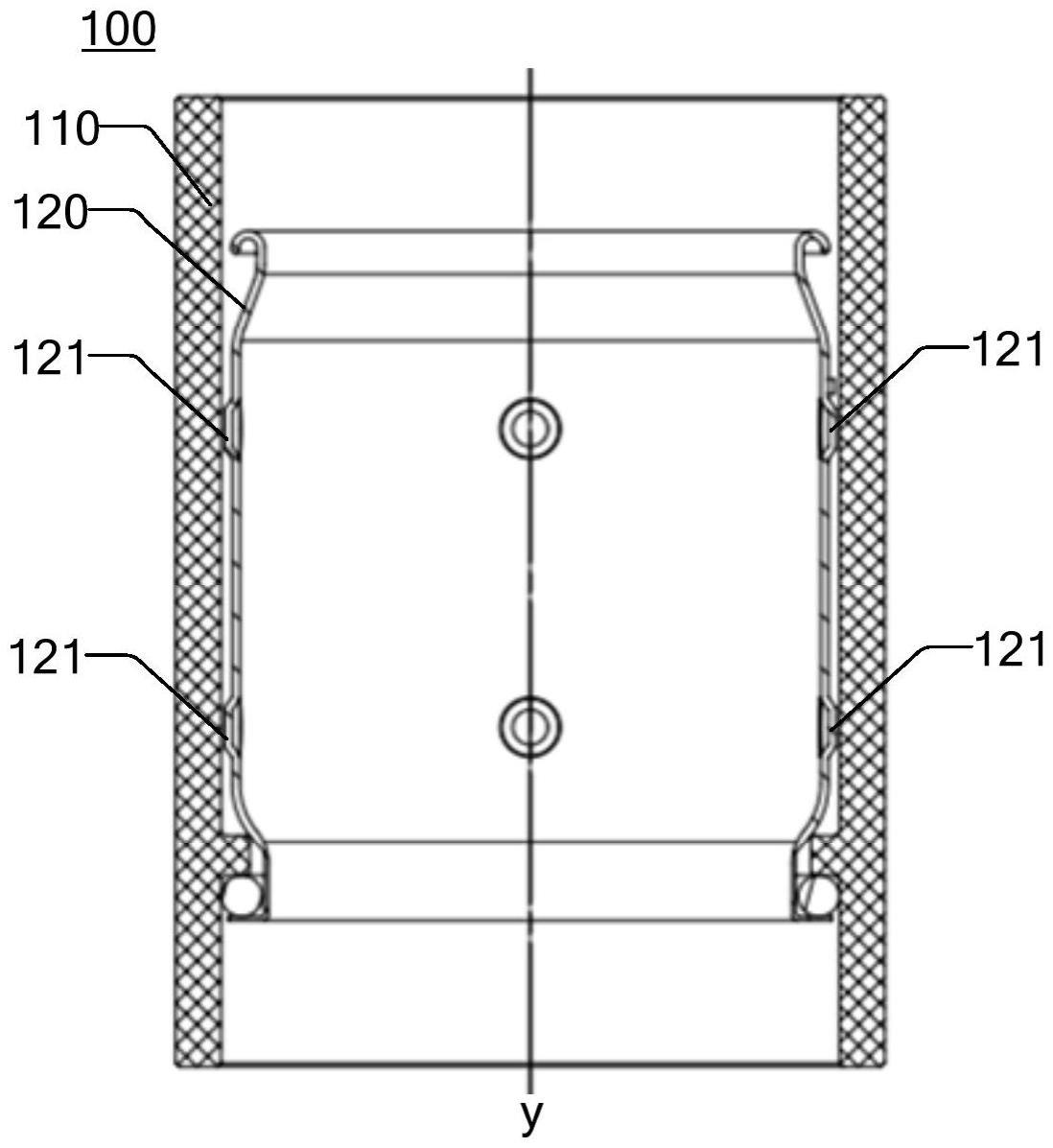

5、屏蔽筒,所述屏蔽筒的周向上间隔设置有多个凸起结构,所述凸起结构相对于所述屏蔽筒的外表面凸起,所述屏蔽筒设置于所述外壳内,并且所述凸起结构与所述外壳的内壁面接触或抵靠;

6、所述外壳的内壁面设有限位凸起部,所述屏蔽筒构造有限位卡槽,所述限位凸起部伸入所述限位卡槽内,使所述屏蔽筒被卡接限位于所述外壳内;

7、其中,所述屏蔽筒构造有主体部、收口部以及弧形部,所述主体部设置有所述凸起结构,所述收口部位于所述主体部的一端且相对于所述主体部向内收窄,所述弧形部过渡衔接所述主体部和所述收口部,所述收口部远离所述弧形部的一端经向外翻折形成翻边,所述弧形部、所述收口部和所述翻边限定出所述限位卡槽。

8、根据本实用新型的一些技术方案,多个所述凸起结构沿所述屏蔽筒的外表面分散布置;或者

9、多个所述凸起结构沿所述屏蔽筒的轴向多排布置,且相邻两排的所述凸起结构的位置一一相对。

10、根据本实用新型的一些技术方案,多个所述凸起结构相对于所述屏蔽筒的外表面凸起的最大距离相一致。

11、根据本实用新型的一些技术方案,所述凸起结构设置为内凹外凸结构,所述凸起结构的外表面包括凸起顶面以及沿所述凸起顶面的外周设置的凸起侧面,所述凸起顶面和所述外壳的内壁面接触或抵靠。

12、根据本实用新型的一些技术方案,所述凸起结构的内表面呈弧形状且与所述屏蔽筒的内表面弧面过渡。

13、根据本实用新型的一些技术方案,所述限位凸起部具有沿所述外壳的轴向间隔的第一面和第二面,所述第一面与所述翻边位置相对,所述第二面与所述弧形部位置相对,其中,所述第二面构造为平面或者构造为与所述弧形部相适配的弧形面。

14、根据本实用新型的一些技术方案,限位卡环,所述限位卡环位于所述第一面和所述翻边之间,所述限位凸起和所述限位卡环共同卡接于所述限位卡槽。

15、根据本实用新型的一些技术方案,所述限位凸起部沿所述外壳的周向延伸设置;

16、所述外壳为陶瓷件,所述限位卡环和所述屏蔽筒分别为金属件;

17、所述外壳呈两端敞开的中空状,所述外壳在轴向的一端限定出能供所述屏蔽筒进入的第一口,另一端限定出能供冲压设备进出的第二口。

18、本实用新型提供的真空灭弧室,设置在屏蔽筒的周向上设置有多个凸起结构,当屏蔽筒被装配于外壳内,凸起结构顶住外壳的内壁面,屏蔽筒上的凸起结构与外壳配合实现屏蔽筒的找正,保证了屏蔽筒与外壳较好的同轴度,并且凸起结构的设计使得屏蔽筒与外壳之间在周向上位置相对固定,对外壳和屏蔽筒进行固定步骤时,降低屏蔽筒在固定过程中受力而移位、窜动的可能性,外壳和屏蔽筒之间的固定更牢固、实现了精确装配。

19、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本实用新型。

技术特征:

1.一种真空灭弧室,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的真空灭弧室,其特征在于,

3.根据权利要求1或2所述的真空灭弧室,其特征在于,

4.根据权利要求1或2所述的真空灭弧室,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的真空灭弧室,其特征在于,

6.根据权利要求1所述的真空灭弧室,其特征在于,

7.根据权利要求6所述的真空灭弧室,其特征在于,还包括:

8.根据权利要求7所述的真空灭弧室,其特征在于,

技术总结

本技术提供了一种真空灭弧室,包括:外壳;屏蔽筒,屏蔽筒的周向上间隔设置有多个凸起结构,凸起结构相对于屏蔽筒的外表面凸起,屏蔽筒设置于外壳内,并且凸起结构与外壳的内壁面接触或抵靠。本技术提供的真空灭弧室,在屏蔽筒的周向上设置有多个凸起结构,当屏蔽筒被装配于外壳内,凸起结构顶住外壳的内壁面,屏蔽筒上的凸起结构与外壳配合实现屏蔽筒的找正,保证了屏蔽筒与外壳较好的同轴度,并且凸起结构的设计使得屏蔽筒与外壳之间在周向上位置相对固定,对外壳和屏蔽筒进行固定步骤时,降低屏蔽筒在固定过程中受力而移位、窜动的可能性,外壳和屏蔽筒之间的固定更牢固、实现了精确装配。

技术研发人员:彭琦柯,黄玉华,沈亮坤

受保护的技术使用者:厦门维科英真空电器有限责任公司

技术研发日:20221215

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!