全钒液流电池单电池结构的制作方法

本技术全钒液流电池,具体为一种全钒液流电池单电池结构。

背景技术:

1、随着化石能源的日益枯竭,风能、太阳能等可再生能源的开发利用成为各国关注的焦点,由于风能、太阳能受天气等因素影响具有不连续、不稳定性,这会在可再生能源发电并网过程中对电网造成冲击,影响供电质量及电网稳定。储能技术则可解决这一问题,保证可再生能源发电并网的高效稳定运行,储能技术主要分为物理储能和化学储能两大类,其中以全钒液流电池为代表的化学储能由于具有功率和容量相互独立、响应迅速、结构简单、易于设计、循环寿命长、环境友好等诸多优点。

2、在对全钒液流电池关键材料(如电极)进行研究时,需要组装单电池进行性能测试,通过单电池测试仪实现对电池性能参数进行测试和管理,单电池是全钒液流电池的基本单元,主要由一组正负电极及分开电极的离子传导膜组成,目前单电池结构一般包括离子传导膜,电极,电极框,集流板,带有液体出口和进口的端板以及密封件和紧固件等其他辅助部件。

3、但目前的单电池结构设计存在以下问题:(1)部件拆分结构过多,不方便安装;(2)石墨板流道容易被电解液侵蚀,对集流板的抗腐蚀能力要求较高,容易造成漏液;(3)电极的反应区和导电区在电极同一侧不利于电荷传递和梯度电极的设计。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供全钒液流电池单电池结构,以解决上述背景技术中提出的现有单电池结构设计拆分结构过多,不方便安装的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

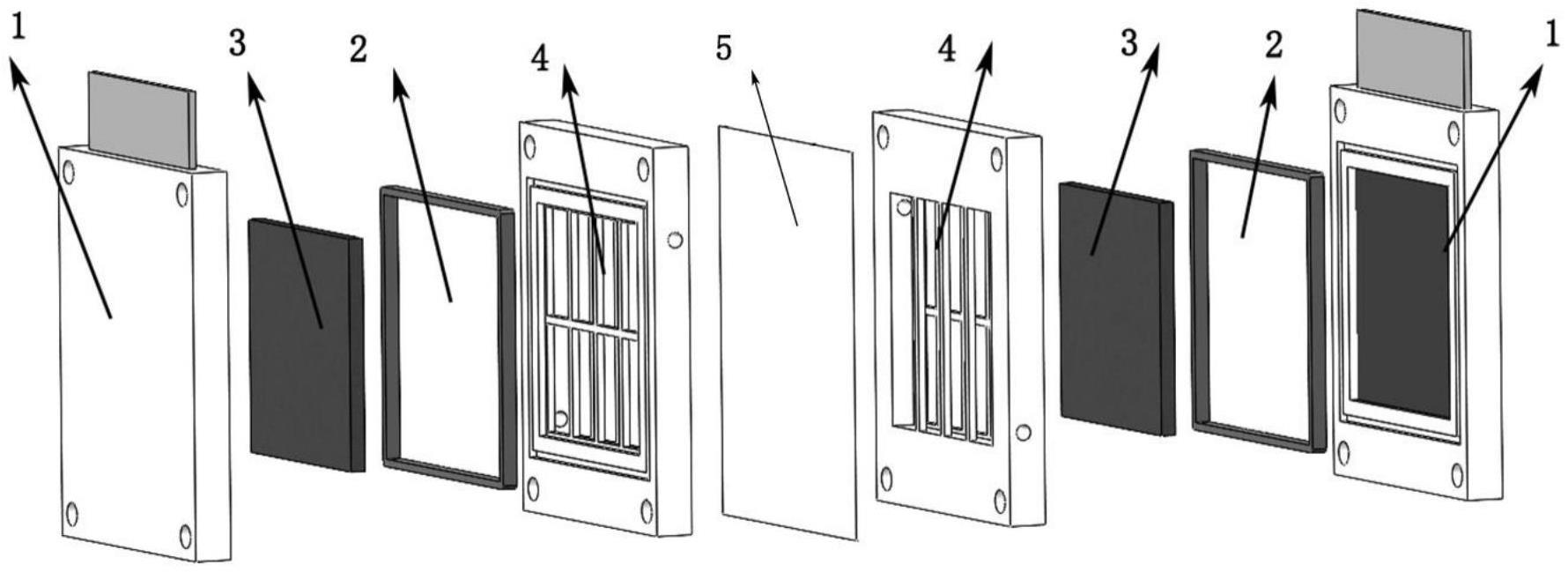

3、一种全钒液流电池单电池结构,包括依次叠合的复合端板、电极、电解液框和离子导电膜,所述复合端板、电极和电解液框以离子导电膜为中心在离子导电膜的两侧由外至内依次对称分布。

4、进一步地,所述复合端板包括端板和集流体,所述集流体设置在端板的内部,所述集流体的一端延伸至端板的顶部。

5、进一步地,所述复合端板还包括导电疏水层,所述导电疏水层贴合在端板靠近电极一侧的端面上。

6、进一步地,所述导电疏水层为聚吡咯导电薄膜。

7、进一步地,所述复合端板的端板和导电疏水层靠近电极的一侧凹陷形成电极槽,所述电极嵌入电极槽内部。

8、进一步地,所述复合端板靠近电极的一侧还设置有垫圈,所述垫圈贴合在导电疏水层靠近电极的一侧,所述垫圈环绕在电极槽的外圈。

9、进一步地,所述垫圈的表面设置波纹或者半球形空穴。

10、进一步地,所述电解液框靠近电极的一侧为电极支撑结构,所述电解液框靠近离子导电膜的一侧为膜支撑结构,所述电极支撑结构和膜支撑结构之间形成空腔,所述空腔内设置电解液流道,所述电解液流道与外部连通。

11、进一步地,所述电解液框框体的侧部开设电解液孔,所述电解液孔包括进液孔和出液孔,所述进液孔和出液孔在电解液框框体的两侧上下错位分布,所述电解液流道通过进液孔和出液孔与外部连通。

12、进一步地,所述复合端板的厚度为3-5mm,所述电解液框的厚度为3-5mm,所述电极厚度为3-5mm。

13、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

14、1、本实用新型设计的全钒液流电池单电池结构,将端板、集流体和垫圈多个结构集成为一体的复合端板,并将电极嵌入到复合端板上,简化了电池结构,便于单电池的安装;复合端板靠近电极的一侧设置导电疏水层,减少电解液和集流体接触的可能,保护集流体不被腐蚀;垫圈嵌入复合端板提高了电池整体结构的密封性。

15、2、将现有电池结构中石墨板流道改为电极和离子导电膜之间的电解液框,电解液框设置电极支撑结构、膜支撑结构和电解液流道,减小了通液时电池的内压,电解液从电极的一侧流动更有利于离子导电膜两侧电荷的转移和电化学反应的进行,集流体设置于复合端板内,位于电极反应区的另一侧进行导电,因此本实用新型单电池结构更适用于梯度电极的测试。

技术特征:

1.一种全钒液流电池单电池结构,其特征在于:包括依次叠合的复合端板(1)、电极(3)、电解液框(4)和离子导电膜(5),所述复合端板(1)、电极(3)和电解液框(4)以离子导电膜(5)为中心在离子导电膜(5)的两侧由外至内依次对称分布。

2.根据权利要求1所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述复合端板(1)包括端板和集流体(101),所述集流体(101)设置在端板的内部,所述集流体(101)的一端延伸至端板的顶部。

3.根据权利要求2所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述复合端板(1)还包括导电疏水层(102),所述导电疏水层(102)贴合在端板靠近电极(3)一侧的端面上。

4.根据权利要求3所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述导电疏水层(102)为聚吡咯导电薄膜。

5.根据权利要求4所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述复合端板(1)的端板和导电疏水层(102)靠近电极(3)的一侧凹陷形成电极槽(301),所述电极(3)嵌入电极槽(301)内部。

6.根据权利要求5所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述复合端板(1)靠近电极(3)的一侧还设置有垫圈(2),所述垫圈(2)贴合在导电疏水层(102)靠近电极(3)的一侧,所述垫圈(2)环绕在电极槽(301)的外圈。

7.根据权利要求6所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述垫圈(2)的表面设置波纹或者半球形空穴。

8.根据权利要求1-7任一项所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述电解液框(4)靠近电极(3)的一侧为电极支撑结构(6),所述电解液框(4)靠近离子导电膜(5)的一侧为膜支撑结构(8),所述电极支撑结构(6)和膜支撑结构(8)之间形成空腔,所述空腔内设置电解液流道,所述电解液流道与外部连通。

9.根据权利要求8所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述电解液框(4)框体的侧部开设电解液孔(7),所述电解液孔(7)包括进液孔和出液孔,所述进液孔和出液孔在电解液框(4)框体的两侧上下错位分布,所述电解液流道通过进液孔和出液孔与外部连通。

10.根据权利要求9所述的全钒液流电池单电池结构,其特征在于:所述复合端板(1)的厚度为3-5mm,所述电解液框(4)的厚度为3-5mm,所述电极(3)厚度为3-5mm。

技术总结

本技术涉及全钒液流电池技术领域,具体为一种全钒液流电池单电池结构,包括依次叠合的复合端板、电极、电解液框和离子导电膜,复合端板、电极和电解液框以离子导电膜为中心在离子导电膜的两侧由外至内依次对称分布。本技术设计的全钒液流电池单电池结构,将端板、集流体和垫圈多个结构集成为一体的复合端板,简化了电池结构;复合端板靠近电极的一侧设置导电疏水层,减少电解液和集流体接触的可能,保护集流体不被腐蚀;将现有电池结构中石墨板流道改为电解液框,电解液框设置电极支撑结构、膜支撑结构和电解液流道,减小了通液时电池的内压,电解液从电极的一侧流动更有利于膜两侧电荷转移,更适用于梯度电极的测试。

技术研发人员:王亚军,杨国锐,王凤,高春云,王文龙,延卫,高生辉

受保护的技术使用者:陕西榆能集团能源化工研究院有限公司

技术研发日:20221222

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!