一种隔热结构、储能单元及动力设备的制作方法

本技术属于电池,尤其涉及一种用于电芯之间的隔热结构及应用该隔热结构的储能单元和动力设备。

背景技术:

1、新能源汽车主要以锂离子电池作为能量来源,随着新能源汽车市场的快速发展,锂离子电池的安全问题称为人们关注的重点。其中以电池起火问题受社会关注度最高,成为了制约电动汽车行业发展的重要风险因素。

2、近年来,气凝胶毡以其优良的隔热性能广泛应用于锂电制造中,主要放置于电芯与电芯之间,充当隔热材料使用,当某一电芯热失控时,依靠气凝胶毡的隔热作用,能够将热失控的电芯与其它电芯隔离起来,延缓甚至阻碍热蔓延到其它电芯,从而达到抑制电池热失控危害人身财产安全的目的。

3、但是,目前电池内部的气凝胶毡尺寸普遍与电芯的最大面相对应,往往小于或等于大面尺寸,贴附于电芯的一侧,这种设计存在的缺点是只能对电芯大面方向进行热阻隔,对于热失控电芯从防爆阀处喷出高温烟气或火焰进而影响起亚电芯的问题无法起到很好的作用。因此,当而电芯热失控后,向上喷射的高温烟气或火焰在顶部收到阻挡时,必然会向四周喷射,尤其是模组的长度方向。这就导致了相邻电芯的上表面在没有热防护的情况下很容易受到火焰的直接烘烤,并且当高温通过电芯壳体传递到极组时,若高温超过150℃。则会导致电芯的隔膜融化,进而导致电芯内短路而产生热蔓延的情况。同时也存在导致相邻电芯壳体直接被烧破损,高温气体或火焰进入相邻电芯壳体内部造成热蔓延的隐患。

技术实现思路

1、本实用新型目的在于提供一种隔热结构,用以解决上述背景技术提出问题中的至少一项。

2、为解决上述技术问题,本实用新型的具体技术方案如下:

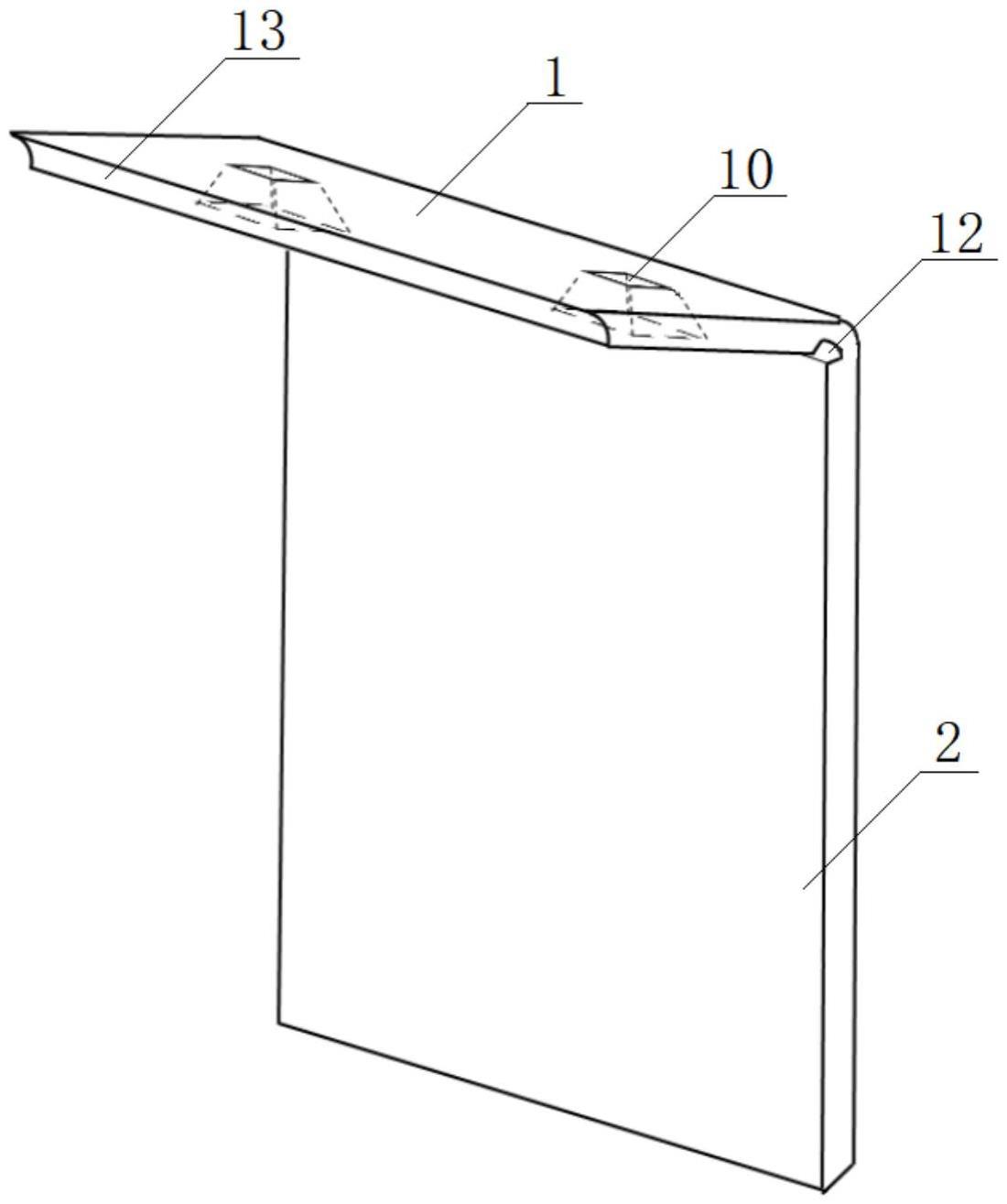

3、本申请的一些实施例中,提供了一种隔热结构,包括:

4、隔热部一,连接于电芯的盖板;

5、隔热部二,连接于电芯的最大面积面。

6、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述隔热部一上设置有极柱孔。

7、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述极柱孔的尺寸小于极柱的尺寸,并在所述极柱孔的内壁边缘形成可翻转的贴合部。

8、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述隔热部一与所述隔热部二为分体结构,并在一侧相交,将电芯的边线覆盖。

9、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述隔热部一与所述隔热部二为一体式结构。

10、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述隔热部一与所述隔热部二的交汇处设置弯折结构。

11、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述隔热部一远离所述隔热部二的端部边缘形成拼合结构。

12、优选的,在上述隔热结构的优选方案中,所述隔热部一的贴合面设有粘接部件;

13、和/或所述隔热部二的贴合面设有粘接部件。

14、经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

15、实现对电芯顶盖、极柱和最大面积面同时进行隔热防护,结构简单易于实现,能够有效避免电芯热失控后向上喷射的高温烟气或火焰向四周喷射时,对电芯上表面的的损伤,进而避免其他相邻电芯的不受破坏,降低危险性的同时,降低了维护成本;

16、通过设置弯折结构和拼合结构能够提升隔热部件与电芯表面的贴合度,并避免堆叠时互相干涉,避免高温烟气火焰沿缝隙进入电芯之间的过渡缝隙,对电芯的另一侧产生影响,实现全方位防护。

技术特征:

1.一种隔热结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种隔热结构,其特征在于,所述极柱孔的尺寸小于极柱的尺寸。

3.根据权利要求1所述的一种隔热结构,其特征在于,所述隔热部一与所述隔热部二为分体结构,并在一侧相交,将电芯的边线覆盖。

4.根据权利要求1所述的一种隔热结构,其特征在于,所述隔热部一与所述隔热部二为一体式结构。

5.根据权利要求4所述的一种隔热结构,其特征在于,所述隔热部一与所述隔热部二的交汇处设置弯折结构。

6.根据权利要求1所述的一种隔热结构,其特征在于,所述隔热部一远离所述隔热部二的端部边缘形成拼合结构。

7.根据权利要求1所述的一种隔热结构,其特征在于,所述隔热部一的贴合面设有粘接部件;

8.一种储能单元,其特征在于,包括如上述权利要求1-7任一项的隔热结构。

9.一种动力设备,其特征在于,包括如上述权利要求8的储能单元。

技术总结

本技术涉及电池技术领域,公开了提供的一种隔热结构、储能单元及动力设备,储能单元及动力设备中均使用有隔热结构;隔热结构包括:隔热部一和隔热部二,隔热部一连接于电芯的盖板;隔热部二连接于电芯的最大面积面;隔热部一上设置有极柱孔,且极柱孔的尺寸小于极柱的尺寸,并在内壁边缘形成可翻转的贴合部;隔热部一与隔热部二为一体式结构,在交汇处设置弯折结构,隔热部一的端部边缘形成拼合结构;本方案能够实现对电芯顶盖、极柱和最大面积面同时进行隔热防护,在降低危险性的同时,降低了维护成本;贴合度更高,且能够避免堆叠时互相干涉,避免高温烟气火焰沿缝隙进入电芯之间的过渡缝隙,对电芯的另一侧产生影响,实现全方位防护。

技术研发人员:吴金栋,杜元震,李俭,魏向辉

受保护的技术使用者:蜂巢能源科技股份有限公司

技术研发日:20221229

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!