用于机动车的驱动蓄电池和具有这样的驱动蓄电池的机动车的制作方法

本发明涉及一种用于机动车的、包括驱动蓄电池壳体的驱动蓄电池以及一种用于制造这样的驱动蓄电池的方法。

背景技术:

1、具有电驱动装置的机动车通常具有驱动蓄电池,所述驱动蓄电池具有驱动蓄电池壳体,多个包括电池单体的电池模块、电气/电子器件以及冷却装置装配在该驱动蓄电池壳体中。驱动蓄电池壳体又在底部结构组合件之下装配在车辆车身上。已知的驱动蓄电池壳体例如由铝组成并且具有侧面的梁、盖件和底部。侧面的梁例如实施为挤压型材或铸件。必要时,还有另外的纵梁和横梁设置在电池壳体中,以便赋予驱动蓄电池一定的刚性和防撞性。

2、如在文献de 10 2017 223 407 a1中示出那样,已知的驱动蓄电池壳体具有纵梁和多个横梁,所述横梁在纵梁之间延伸。此外,驱动蓄电池壳体具有上壁和下壁,所述上壁和下壁分别至少与外梁结构、亦即外纵梁和外横梁连接。纵梁以及横梁由挤压型材构成。驱动蓄电池壳体装配在车身底部之下。

技术实现思路

1、本发明的任务在于,创造一种驱动蓄电池或一种具有这样的驱动蓄电池的机动车,其中,驱动蓄电池对于每个结构空间具有更高的功率密度并且同时具有更大的刚性以及强度。

2、该任务通过如下驱动蓄电池或具有这样的驱动蓄电池的如下机动车解决,其具有权利要求1或12的特征。本发明的有利的设计方案在从属权利要求中言及。

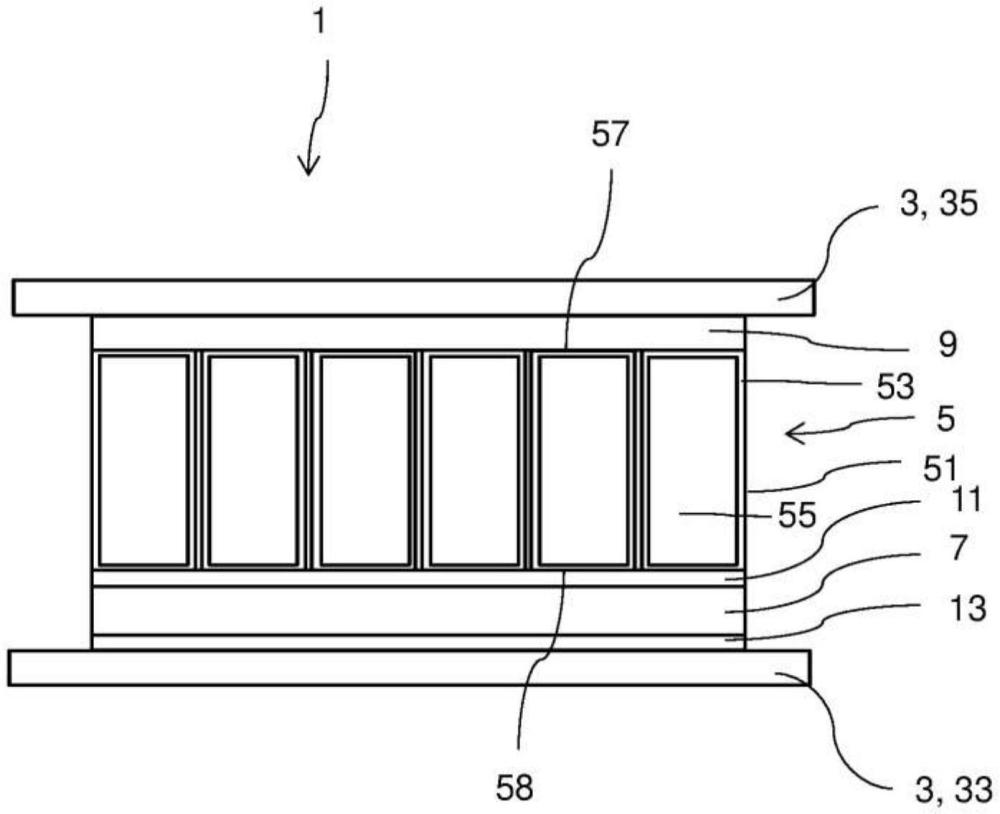

3、按照本发明,用于机动车的驱动蓄电池具有驱动蓄电池壳体,该驱动蓄电池壳体具有盖壁和底壁。在该驱动蓄电池壳体中设有包括多个竖直且并排设置的电池单体的电池单体层和支撑层,所述支撑层也可以称为排气层、间隔层或变形层。电池单体层借助于上胶粘剂层与盖壁并且借助于下胶粘剂层与支撑层粘接、特别是大面积地(亦即在其整个表面上)粘接。支撑层此外借助于另外的胶粘剂层与底壁粘接。

4、由此实现在车辆坐标系统中沿高度方向、亦即沿z方向非常紧凑且节省结构空间的驱动蓄电池。相比于驱动蓄电池的总高度,电池单体可以实施为相对高,由此提高驱动蓄电池的存储容量。通过盖壁、电池单体层、支撑层和底壁相互间三明治式粘接,驱动蓄电池总体上具有高抗扭刚性和抗弯刚性,从而在驱动蓄电池内不再需要另外的梁构造。驱动蓄电池的所有层有助于驱动蓄电池的刚性和强度。驱动蓄电池如此构成为用于安装到机动车中,使得盖壁构成在上面并且底壁构成在下面。底壁由此在安装状态下优选地构成机动车的下底部。

5、所述支撑层具有间隔层的功能,从而在电池单体层与底壁之间存在确定的间隔,从而在驶过桩柱(pollerüberfahrt)或诸如此类的情况下、亦即在从下方碰撞的情况下有足够的变形空间供可用。为此,支撑层设计为,通过变形足够地耗散碰撞能。通过粘接支撑层,所述支撑层尽管其存在变形能力但仍有助于驱动蓄电池的刚性和强度。

6、上胶粘剂层和/或下胶粘剂层和/或另外的胶粘剂层可以通过发泡材料构成。这样的发泡材料也称为结构泡沫材料。所述发泡材料可以是聚氨酯。

7、按照一个进一步扩展方案,所述电池单体层由多个电池单体构成,其中,每个电池单体由电池单体壳体和单体线圈组成,所述单体线圈容纳在电池单体壳体中。电池单体壳体的上端侧分别与盖壁粘接,并且电池单体壳体的下端侧分别与支撑层粘接。

8、所述多个电池单体壳体因此形成多腔结构,所述多腔结构类似于蜂窝状结构,并且所述电池单体壳体通过与驱动蓄电池的其他层的粘接显著地提高抗弯刚性和抗扭刚性。

9、所述电池单体壳体是薄壁的并且由金属、例如铝或钢构成。

10、相邻的电池单体壳体可以彼此间在侧表面上相互粘接。

11、特别是相邻的电池单体壳体可以彼此间通过发泡材料粘接在侧表面上。发泡材料可以是聚氨酯泡沫。

12、所述电池单体可以是所谓的圆形单体、亦即圆柱形或所谓的棱柱形单体、亦即是基本上方形的。

13、备选于具有相互分离的电池单体壳体的实施形式,所述电池单体层也可以由一体构成的、包括多个竖直的腔的多腔结构(所述多腔结构横向于、特别是垂直于盖壁或底壁的平面延伸)构成,一个单体线圈亦或多个单体线圈分别容纳在这些腔中。所述多腔结构的上端侧在此与盖壁粘接,并且所述多腔结构的下端侧与支撑层粘接。多腔结构例如可以通过挤压来制造。各个腔可以具有方形或其他多边形的横截面、例如类似蜂窝。

14、所述一体构成的多腔结构可以在重量小的情况下赋予驱动蓄电池还更大的刚性。此外可以由此在相同的面积上安放更多数量的单体线圈。

15、按照另一进一步扩展方案,所述驱动蓄电池具有电池单体接触系统,所述电池单体接触系统嵌入到上胶粘剂层和/或到下胶粘剂层中。

16、在胶粘剂层中受保护地(例如受保护免于腐蚀)地安放电池单体接触系统。同时地,由此电池单体接触系统可以有助于驱动蓄电池的上述刚性和强度。

17、所述电池单体接触系统优选地以两个接触极嵌入到上胶粘剂层中。由此特别好受保护地安放电池单体接触系统。特别是在此在底壁碰撞的情况下更好地保护所述电池单体接触系统。

18、此外有利地,在每个电池单体中在朝向支撑层的侧面中构成有排气口。

19、由此,电池单体的排气口在驱动蓄电池的安装状态下向下定向而非朝盖壁并因此非朝向客舱的方向定向。向下存在更多空间用于导出气体,并且可以更好地阻止:气体朝向客舱的方向流动。

20、在电池单体的排气口构成在其下侧上、亦即朝向支撑层的情况下,在支撑层中优选地分别在排气口的区域中设有空隙、亦即排气空间或自由空间。相邻的空隙可以适合地通过排气通道相互连接,从而从电池单体泄漏的气体可以容易地被输送并且有足够空间供使用。

21、所述支撑层可以由发泡材料、特别是发泡塑料、例如发泡聚氨酯构成。

22、发泡材料是轻的,但是在与相邻的层证面粘接的情况下尽管如此还是可以足够有助于驱动蓄电池的刚性和强度。此外,发泡材料可以非常好地用于通过变形耗散碰撞能。

23、按照另一进一步扩展方案,所述盖壁可以构成为用于对电池单体层调温的热交换器。

24、在此,所述盖壁在驱动蓄电池装配好的情况下也可以用作用于客舱的调温面。

25、按照一个优选的进一步扩展方案,所述支撑层构成为用于对电池单体层调温的热交换器。

26、此外,备选或附加地可以在电池单体之间设有热交换装置。热交换装置可以设置在电池单体的侧表面上、亦即不设置在端侧上。这也称为单体间调温。

27、通过由侧表面的调温可以实现更高的调温效率,从而驱动蓄电池更快速地达到期望的额定工作温度并且在功率输出提高的情况下可以相应快地被冷却,从而不超过额定工作温度。

28、盖壁与底壁优选地通过凸缘连接部相互连接。通过例如在凸缘连接部上相应的密封在此可以构成流体密封的驱动蓄电池壳体。为此盖壁和/或底壁可以构成为盆形或是盆的组成部分。

29、在底壁的内侧上可以设置有热保护层、例如云母板。底壁可以与热保护层粘接或通过其他方式与热保护层一体地构成。热保护层又优选地与支撑层粘接。

30、所述热保护层用作底壁的热保护,特别是如果热气体从电池单体排出。这特别是在如下情况下是有利的,即底壁由铝、铝合金或纤维增强的塑料组成。此外有利的可以是,所述电池单体的排气口设置在电池单体的下侧、例如下端侧上。

31、盖壁和/或底壁可以由铝或由铝合金或由钢组成。盖壁和/或底壁但也可以由纤维增强的塑料、例如碳纤维增强的塑料组成。

32、盖壁和/或底壁可以分别在内侧配设有电气绝缘层、例如以覆层的形式。这在如下情况下是有利的,即对于盖壁和/或底壁的电气绝缘是需要的并且盖壁和/或底壁是导电的。

33、如果需要改善的热交换以用于将热导出或供给电池单体,那么上胶粘剂层、下胶粘剂层和/或另外的胶粘剂层可以由导热的胶粘剂组成。

34、优选地,所述驱动蓄电池构成为用于装配在机动车的车身的底部组件上,其中,底部组件具有左纵梁和右纵梁,其中,驱动蓄电池或驱动蓄电池壳体由下方装配在底部组件上,并且盖壁至少部分地构成底部组件的底部。底壁优选地形成机动车的底部。

35、按照本发明的驱动蓄电池可以这样实施并且与底部组件连接,使得驱动蓄电池提高用于机动车的行驶运行的车身刚性,并且驱动蓄电池提高用于机动车的碰撞载荷情况的车身强度。

36、本发明的另一方面涉及一种机动车、特别是轿车或卡车,所述机动车包括如上所述的驱动蓄电池。

37、机动车具有电驱动装置。机动车的车身具有包括左纵梁和右纵梁的底部组件。这样的车身纵梁也称为侧门槛或外部的下纵梁。驱动蓄电池具有驱动蓄电池壳体,其中,驱动蓄电池或驱动蓄电池壳体由下方装配在底部组件上。所装配的驱动蓄电池或所装配的驱动蓄电池壳体至少部分地构成底部组件的底部。

38、由此驱动蓄电池代替底部组件的底部。由此使得机动车、亦即车身、特别是底部组件变得更轻并且需要更少构件。此外可以由此减小沿车辆高度方向(z方向)的结构空间,或者可以安装更高的电池单体。

39、有利地,所述驱动蓄电池基本上在底部组件的整个宽度上、亦即基本上在左纵梁与右纵梁之间的整个结构空间上延伸。

40、由此可以将足够的电池单体安放在驱动蓄电池中,并且可以代替底部组件的底部的足够大的部分。

41、此外,驱动蓄电池壳体可以在机动车的前桥与后桥之间在一个区域中或者在尽可能大的区域上延伸。有利地,驱动蓄电池壳体由前端壁(客舱)或由前端壁之下延伸直至左车轮罩和右车轮罩的前端部。此外,驱动蓄电池壳体可以延伸直至机动车的第二座位排之下。换言之,驱动蓄电池壳体可以至少从在前车身立柱(a柱)与后车身立柱(特别是c柱)之间的区域延伸和设置。

42、按照本发明的一个优选进一步扩展方案,所述驱动蓄电池和所述底部组件配合作用地构成机动车的客舱的流体密封的底部。特别是仅仅通过驱动蓄电池与底部组件的配合作用实现客舱向下的流体密封性,在没有驱动蓄电池壳体的情况下,底部组件将不具有流体密封的底部,或者说底部组件独自地不是向下流体密封的。

43、驱动蓄电池壳体因此代替底部组件的连续的流体密封的底部的功能。术语“流体密封”就这点而言另外并不排除:所述底部组件或所述驱动存储器壳体与所述底部组件配合作用地具有用于导管引导部、水出口或类似物的可闭锁的开口。“流体密封”尤其是表示“液体密封”。

44、在驱动蓄电池壳体与底部组件之间可以适合地设置密封装置或密封性胶粘剂,从而所装配的驱动蓄电池壳体向下完全密封底部组件。

45、密封装置例如可以由丁基构成。密封装置可以构成为面式密封装置、唇式密封装置或成型密封装置。

46、有利地,所述驱动蓄电池壳体具有环绕的密封凸缘,所述密封凸缘也同时可以是装配凸缘,密封凸缘具有连续环绕的密封面,以用于相对于底部组件封闭驱动存储器壳体。

47、环绕的密封凸缘有利地位于在一个平面中、亦即在平行于车辆坐标系的xy平面的平面中。由此能更好地建立密封性。

48、按照本发明的机动车的一种有利的进一步扩展方案,所述底部组件可以具有前横梁结构和后横梁结构,其中,驱动蓄电池装配在左纵梁上和在右纵梁上以及在前横梁结构上和后横梁结构上。前述密封凸缘在该情况下贴靠在纵梁和横梁结构的相应的凸缘密封面上。

49、有利地,所述底部组件在前横梁结构与后横梁结构之间具有至少一个另外的横梁,所述另外的横梁分别与左纵梁和右纵梁连接或者在左纵梁与右纵梁之间延伸。所述另外的横梁可以是座椅横梁或脚踏板横梁。有利地,所述底部组件具有多个另外的横梁,在所述另外的横梁之间分别构成一个自由空间,从而底部组件向下敞开。所述一个或多个座椅横梁有利地设置在端壁之后直至b柱的区域中并且用于前面的座位排、亦即前座的紧固以及底部组件沿横向方向的碰撞强度。脚踏板横梁通常设置在第二座位排的前端部的区域中,用于紧固第二座位排以及同样底部组件沿横向方向的碰撞强度。

50、优选地,所述驱动蓄电池特别是借助于螺纹连接部装配在所述另外的横梁上。附加或备选地,驱动蓄电池可以与横梁通过粘接连接部来连接,亦即粘接。

51、由此可以进一步提高包括驱动蓄电池的底部组件的总刚性,并且也可以正面地影响机动车在行驶运行中的振动特性。此外,由此驱动蓄电池支持所述横梁或横梁结构以免在侧面碰撞中折弯。

52、按照另一种进一步扩展方案,底部组件在前横梁结构与后横梁结构之间或者在前横梁结构与另外的横梁之间不具有底板——换言之,底部组件有利地构成为没有底板或者是无底板的。由此,底部组件的较大的区域构成为敞开的。

53、术语“构成为敞开的”表示:构成自由的、敞开的区域,所述区域形成通孔,从而底部组件构成为向下敞开。

54、备选或附加地,底部组件可以在左纵梁与右纵梁之间具有至少一个另外的纵梁,所述另外的纵梁与前横梁结构和/或后横梁结构连接。所述另外的纵梁例如可以设置在中心并且在那里构成中间底槽。

55、底部组件有利地完全不具有底板。

56、底板通常是单片的构件、特别是面状的构件、必要时是不具有或不构成空心型材或类似物的单层的构件并且因此不构成车身梁。

57、优选地,在右纵梁与左纵梁以及在前横梁结构与后横梁结构之间的面积的40%至85%构成为敞开的,亦即没有底板并且没有横梁地构成。

58、在按照本发明的用于制造用于机动车的驱动蓄电池的方法中,重叠设置盖壁、必要时上和/或下电池单体接触系统、电池单体层以及必要时支撑层(设置步骤)。备选地,重叠设置底壁、必要时上和/或下电池单体接触系统以及电池单体层(设置步骤)。随后,在另一方法步骤(填充步骤)中在各个层与电池单体之间的间隔填充液态泡沫半成品、特别是双组分混合物或多组分混合物。在另一方法步骤(发泡步骤)中,双组分混合物或多组分混合物、亦即泡沫半成品在填充过程之后反应并且形成发泡材料、特别是聚氨酯泡沫,从而底壁、必要时上和/或下电池单体接触系统、电池单体层和必要时支撑层相互粘接,或者盖壁、支撑层、必要时上和/或下电池单体接触系统和电池单体层相互粘接。

59、由此,驱动蓄电池的在设置步骤中参与的各个层的粘接可以特别简单并且在一个工作步骤中实现。

60、在填充液态泡沫半成品的情况下,底壁或盖壁在此优选地堆叠/设置在下面,并且必要时电池单体接触系统、电池单体层和必要时支撑层相应地堆叠/设置在所述底壁或盖壁上。

61、由此,液态泡沫半成品可以由于重力由上向下流动并且由此适合地分布。

62、所述方法类似地可以用于制造所有在此所述的驱动蓄电池。换言之,该方法可以不仅用于具有设置在上面的电池单体接触系统或设置在下面的电池单体接触系统或设置在电池单体两侧上的电池单体接触系统的驱动蓄电池。同样地,该方法可以在电池单体的侧表面上和/或在端面上实现具有在此所述的不同的热交换系统的驱动蓄电池。

63、在按照本发明的方法中,在发泡步骤期间可以使得参与的各层相互间、特别是通过相应的工具压紧。由此使得各层不会由于发泡相互间压离,并且改善粘接作用。

64、可以将间隔保持器设置在各层之间,所述间隔保持器要么与相应的层一体地构成要么与各层分开地构成。

65、由此可以更好地遵循驱动蓄电池预定的尺寸。上胶粘剂层和必要时的下胶粘剂层以及必要时的另外的胶粘剂层因此沿驱动蓄电池的高度方向(在车辆坐标系中的z方向)具有限定的尺寸。

66、在另一优选方法步骤中,在发泡步骤之后可以将底壁或备选地盖壁通过例如另外的胶粘剂层(所述另外的胶粘剂层于是优选地不是发泡材料)来安装(底壁或盖壁的安装)。同样地,间隔层可以(如果间隔层尚未在设置步骤中被设置)通过下胶粘剂层(所述下胶粘剂层于是优选地不是发泡材料)来安装。

67、同样地,所述底壁或备选地盖壁可以已经在设置步骤中被设置。换言之,驱动蓄电池的所有层包括底壁和盖壁在设置步骤中重叠地设置。随后实施发泡步骤。在发泡步骤中,在此有利地将驱动蓄电池的所有层相互拉紧或相互压紧,从而在发泡的情况下各个层不被相互压离。在由此驱动蓄电池的所有层通过发泡相互粘接之后,随后不再需要另一步骤来安装另外的层。

68、本发明的上述列举的进一步扩展方案倘若可能并且有意义的话就可以任意相互组合。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!