一种背接触太阳能电池及其生产方法、光伏组件与流程

本发明涉及光伏,特别是涉及一种背接触太阳能电池及其生产方法、光伏组件。

背景技术:

1、背接触太阳能电池将电极制作在电池背面,减少了电极遮挡,增加了电池入光效果,因此,背接触太阳能电池具有广阔的应用前景。

2、背接触太阳能电池的生产过程中,需要将背光面的透明导电层局部断开。目前,将透明导电层局部断开的工艺主要是激光工艺和湿法工艺。

3、然而,由于透明导电层与其下方的膜层,对于激光的吸收能力相近,因此需要选择皮秒或者飞秒级别的紫光波段的激光,才能切断透明导电层,激光工艺窗口很窄,且容易导致透明导电层残留或损伤其下方膜层,降低了良率,同时,紫光波段的激光导致成本较高。采用湿法工艺需要制备掩膜、刻蚀、去除掩膜等工序,工序繁多,耗时较多,而且,湿法工艺还有大量的材料浪费和废液排放。

技术实现思路

1、本发明提供一种背接触太阳能电池及其生产方法、光伏组件,旨在解决生产背接触太阳能电池将背光面的透明导电层局部断开过程中的上述问题。

2、本发明的第一方面,提供一种背接触太阳能电池及其生产方法,所述方法包括:

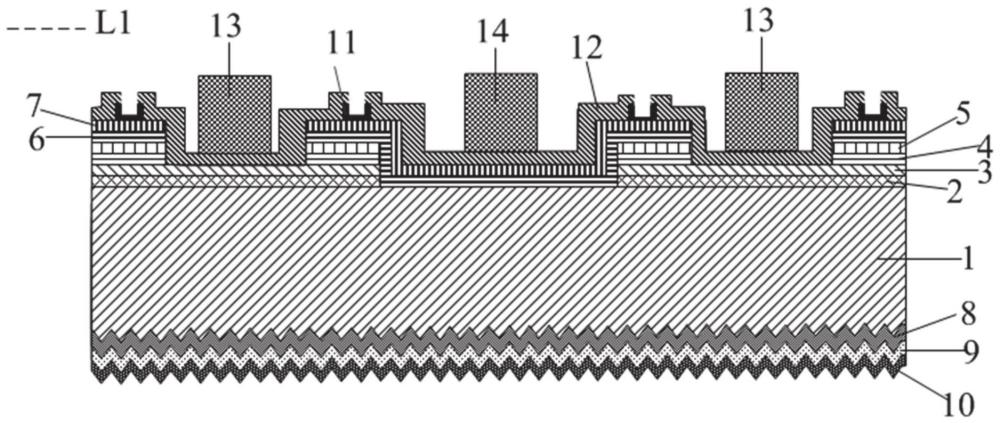

3、提供半导体基体;所述半导体基体的背光面包括:第一导电区域、第二导电区域,以及位于所述第一导电区域和所述第二导电区域之间的过渡区域;

4、在所述半导体基体的背光面上设置绝缘吸光层;所述绝缘吸光层至少部分位于所述过渡区域内;

5、在所述半导体基体的背光面、以及所述绝缘吸光层的背光面形成透明导电层;

6、用激光照射所述透明导电层上与所述绝缘吸光层对应的区域,至少部分所述绝缘吸光层吸收所述激光后爆裂,使得爆裂区域的透明导电层崩除,形成开口,剩余区域的透明导电层分别导电接触所述第一导电区域、所述第二导电区域;

7、在所述透明导电层上所述第一导电区域对应的位置形成第一电极,在所述透明导电层上所述第二导电区域对应的位置形成第二电极。

8、本发明中,由于绝缘吸光层的绝缘作用,该绝缘吸光层是否完全清除,对太阳能电池的性能基本没有不良影响,可以提升良率,绝缘吸光层若没有完全清除,还可以保护其下方的膜层不受到激光的损伤,且能够起到一定的绝缘、保护作用。用激光照射透明导电层上与绝缘吸光层对应的区域,至少部分绝缘吸光层吸收该激光后爆裂,使得爆裂区域的透明导电层崩除,形成开口,剩余区域的透明导电层分别导电接触第一导电区域、第二导电区域。绝缘吸光层比透明导电层具有更好的吸光作用,一方面可以扩大激光的选择范围,扩大了激光工艺窗口,提升了工艺稳定性,降低了生产成本。另一方面,在激光照射的时候,由于绝缘吸光层具有更好的吸光作用,激光吸收块能够充分保护其下方的膜层基本不受到激光的损伤,可以提升良率。而且,相对于湿法工艺而言,本申请还是采用激光工艺将背光面的透明导电层局部断开,工序简单,耗时较少,材料浪费较少,且没有废液排放。

9、可选的,所述用激光照射所述透明导电层上与所述绝缘吸光层对应的区域,包括:

10、用绿光波段的激光,照射所述透明导电层上与所述绝缘吸光层对应的区域。

11、可选的,所述在所述半导体基体的背光面上设置绝缘吸光层,包括:

12、采用丝印、喷墨打印、激光转印三者中的任一种,在所述半导体基体的背光面上设置所述绝缘吸光层。

13、可选的,所述绝缘吸光层的形成材料选自陶瓷浆料、高分子材料、石蜡中的至少一种。

14、可选的,所述绝缘吸光层的厚度大于或等于200纳米,所述绝缘吸光层的宽度大于或等于20微米;所述厚度所在的方向,与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向平行;所述宽度所在的方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行。

15、可选的,所述提供半导体基体,包括:

16、提供硅基底;所述硅基底包括:相对设置的向光面和背光面;所述硅基底的向光面为所述硅基底中远离所述第一电极的表面;

17、在所述硅基底的背光面侧设置第一掺杂层和第二掺杂层;所述第二掺杂层和所述第一掺杂层的掺杂类型不同;在第一方向上,所述第二掺杂层具有覆盖所述第一掺杂层的交叠部分;或,在所述第一方向上,所述第一掺杂层和所述第二掺杂层之间具有绝缘间隙;所述第一方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行;所述过渡区域包括:所述交叠部分的背光面,或,所述绝缘间隙。

18、可选的,所述提供半导体基体,还包括:

19、在所述硅基底的背光面侧设置绝缘层;在所述第一方向上,所述绝缘层至少具有位于所述第一掺杂层和所述第二掺杂层之间的部分。

20、可选的,所述提供半导体基体,包括:

21、在硅基底的向光面依次制备正面钝化层、n型非晶硅层和正面减反层;所述硅基底的向光面为所述硅基底中远离所述第一电极的表面。

22、本发明的第二方面,提供一种背接触太阳能电池,其特征在于,所述背接触太阳能电池由任一前述的背接触太阳能电池的生产方法制备得到。

23、可选的,所述绝缘吸光层在所述背接触太阳能电池中具有侧面残留部分;所述侧面残留部分至少位于所述开口在第一方向上的至少一侧;所述第一方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行。

24、可选的,所述侧面残留部分的厚度大于或等于3微米;所述厚度所在的方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向平行。

25、可选的,在第一方向上,所述开口的尺寸大于或等于20微米,小于或等于200微米;所述第一方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行。

26、可选的,所述绝缘吸光层在所述背接触太阳能电池中具有底部残留部分;所述底部残留部分至少位于所述开口内。

27、可选的,所述底部残留部分的厚度大于或等于5纳米;所述厚度所在的方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向平行。

28、本发明的第三方面,提供一种光伏组件,包括:任一前述的背接触太阳能电池。

29、上述光伏组件、背接触太阳能电池与任一前述背接触太阳能电池的生产方法,具有相同或相似的有益效果,为了避免重复,此处不再赘述。

技术特征:

1.一种背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述用激光照射所述透明导电层上与所述绝缘吸光层对应的区域,包括:

3.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述在所述半导体基体的背光面上设置绝缘吸光层,包括:

4.根据权利要求1至3中任一所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述绝缘吸光层的形成材料选自陶瓷浆料、高分子材料、石蜡中的至少一种。

5.根据权利要求1至3中任一所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述绝缘吸光层的厚度大于或等于200纳米,所述绝缘吸光层的宽度大于或等于20微米;所述厚度所在的方向,与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向平行;所述宽度所在的方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行。

6.根据权利要求1至3中任一所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述提供半导体基体,包括:

7.根据权利要求6所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述提供半导体基体,还包括:

8.根据权利要求1至3中任一所述的背接触太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述提供半导体基体,包括:

9.一种背接触太阳能电池,其特征在于,所述背接触太阳能电池由权利要求1至8中任一所述的背接触太阳能电池的生产方法制备得到。

10.根据权利要求9所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述绝缘吸光层在所述背接触太阳能电池中具有侧面残留部分;所述侧面残留部分至少位于所述开口在第一方向上的至少一侧;所述第一方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行。

11.根据权利要求10所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述侧面残留部分的厚度大于或等于3微米;所述厚度所在的方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向平行。

12.根据权利要求9所述的背接触太阳能电池,其特征在于,在第一方向上,所述开口的尺寸大于或等于20微米,小于或等于200微米;所述第一方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向垂直,且与所述第一导电区域和所述第二导电区域的分布方向平行。

13.根据权利要求9至12中任一所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述绝缘吸光层在所述背接触太阳能电池中具有底部残留部分;所述底部残留部分至少位于所述开口内。

14.根据权利要求13所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述底部残留部分的厚度大于或等于5纳米;所述厚度所在的方向与所述第一电极和所述透明导电层的层叠方向平行。

15.一种光伏组件,其特征在于,包括:权利要求9至14中任一所述的背接触太阳能电池。

技术总结

本发明提供了一种背接触太阳能电池及其生产方法、光伏组件,涉及光伏技术领域。方法包括:提供半导体基体;在半导体基体的背光面上设置绝缘吸光层;绝缘吸光层至少部分位于过渡区域内;在半导体基体的背光面、以及绝缘吸光层的背光面形成透明导电层;用激光照射透明导电层上与绝缘吸光层对应的区域,至少部分绝缘吸光层吸收所述激光后爆裂,使得爆裂区域的透明导电层崩除,形成开口。本发明可以提升良率,可以扩大激光的选择范围,扩大了激光工艺窗口,提升了工艺稳定性,降低了生产成本,激光吸收块能够充分保护其下方的膜层基本不受到激光的损伤,可以提升良率。而且,工序简单,耗时较少,材料浪费较少,且没有废液排放。

技术研发人员:王永磊,方亮,魏俊喆,何博,殷实,叶枫,洪承健,唐喜颜,章金生,李鹏,杨泽君,周生厚,徐希翔

受保护的技术使用者:隆基绿能科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!