发光二极管元件的制作方法

本发明的一个方面涉及发光二极管元件。

背景技术:

1、作为发光二极管元件,已知经由隧道接合而层叠有多个活性层的发光二极管元件(例如参照日本特表2009-522755号公报)。

技术实现思路

1、发明所要解决的问题

2、在上述那样的发光二极管元件中,认为理论上可得到与活性层的数量成比例的发光输出。然而,本发明人等发现仅仅只是多个活性层经由隧道接合而层叠时,有时在施加电流小的低电流区中得不到与活性层的数量成比例的发光输出。

3、本发明的一个方面的目的在于,提供一种能够提高发光输出的发光二极管元件。

4、用于解决问题的方法

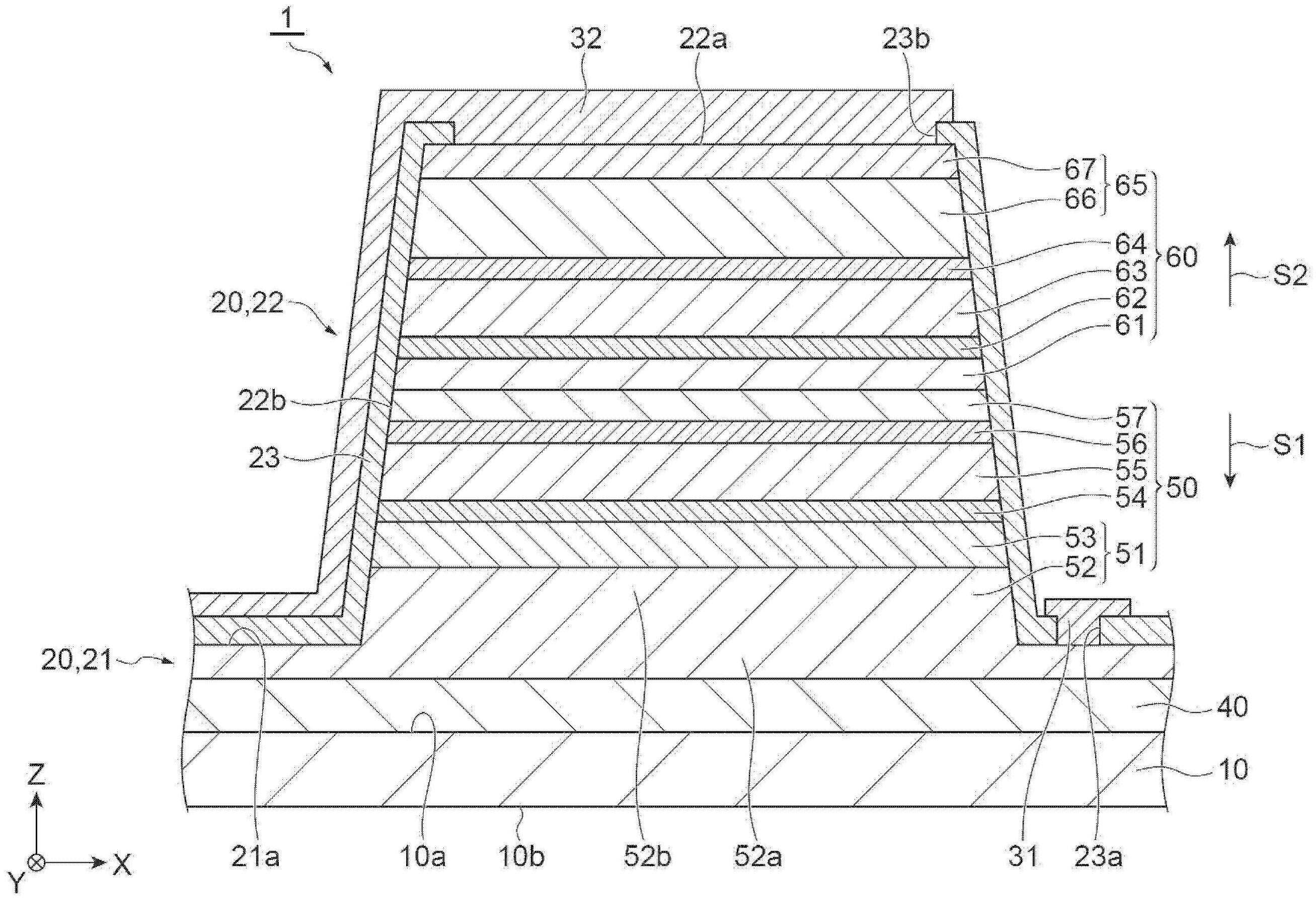

5、本发明的一个方面的发光二极管元件为,[1]“一种发光二极管元件,其具备:第1元件部、和配置在第1元件部上的第2元件部,该第1元件部具有:第1导电类型的第1半导体层、与第1导电类型不同的第2导电类型的第2半导体层、以及配置在第1半导体层与第2半导体层之间的第1活性层,该第2元件部具有:第1导电类型的第3半导体层、第2导电类型的第4半导体层、以及配置在第3半导体层与第4半导体层之间的第2活性层,在将第1元件部相对于第2元件部所处的一侧设为第1侧,并将第2元件部相对于第1元件部所处的一侧设为第2侧时,以第3半导体层相对于第2活性层位于第1侧,并且第2半导体层相对于第1活性层位于第2侧的方式,第2元件部被配置在第1元件部上,第1元件部和第2元件部通过隧道接合部彼此电连接,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,第1元件部还具有:配置在第1活性层与隧道接合部之间的电子阻挡层,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,第2元件部还具有:配置在第2活性层与隧道接合部之间的电子阻挡层,第1活性层和第2活性层各自具有量子阱结构,电子阻挡层包含algaassb或alinassb”。

6、在该发光二极管元件中,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,第1元件部具有配置在第1活性层与隧道接合部之间的电子阻挡层。电子阻挡层包含algaassb或alinassb。由此,由于algaassb或alinassb的带隙能量大,所以能够抑制在第1活性层与隧道接合部之间产生表面漏电流。其结果,能够抑制因该表面漏电流而导致的、施加于隧道接合部的反向偏置电压降低,即使在低电流区也能够得到与活性层的数量成比例的发光输出。另一方面,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,第2元件部具有配置在第2活性层与隧道接合部之间的电子阻挡层。电子阻挡层包含algaassb或alinassb。由此,能够抑制在第2活性层与隧道接合部之间产生表面漏电流。其结果,能够抑制因该表面漏电流而导致的、施加于隧道接合部的反向偏置电压降低,即使在低电流区也能够得到与活性层的数量成比例的发光输出。因此,根据该发光二极管元件,能够提高发光输出。另外,在因第1活性层或第2活性层与隧道接合部之间产生的表面漏电流而导致施加于隧道接合部的反向偏置电压降低,由此低电流区中的发光输出可能降低这一见解,是本发明人等发现的见解。

7、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[2]“根据[1]所述的发光二极管元件,其中,隧道接合部由彼此隧道接合的第2半导体层和第3半导体层构成”。在这种情况下,相比于例如在第2半导体层与第3半导体层之间另外设置构成隧道接合部的半导体层的情况,能够减小发光二极管元件的厚度。

8、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[3]“根据[1]所述的发光二极管元件,其中,第1元件部还具有:第2导电类型的第5半导体层,其具有比第2半导体层的杂质浓度高的杂质浓度,第2元件部还具有:第1导电类型的第6半导体层,其具有比第3半导体层的杂质浓度高的杂质浓度,第5半导体层相对于第2半导体层配置在第2侧,第6半导体层相对于第3半导体层配置在第1侧,隧道接合部由彼此隧道接合的第5半导体层和第6半导体层构成”。在这种情况下,能够增加经由隧道接合部的载流子供给量,能够进一步提高发光输出。

9、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[4]“根据[1]~[3]中任一项所述的发光二极管元件,其中,第1导电类型为n型,第2导电类型为p型”。通常n型半导体的光透过率比p型半导体的光透过率高。因此,在例如采用从第1半导体层侧出射光的结构的情况下,通过将第1导电类型(第1半导体层)设为n型,能够将由第1活性层和第2活性层产生的光高效地出射至发光二极管元件的外部。

10、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[5]“根据[4]所述的发光二极管元件,其中,具备相对于第1半导体层配置在第1侧的基板,基板对于第1活性层和第2活性层产生的光具有透过性”。在这种情况下,能够采用从基板侧出射光的背面出射型的结构。

11、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[6]“根据[4]或[5]所述的发光二极管元件,其中,电子阻挡层配置在第1活性层与第2半导体层之间”。在这种情况下,能够抑制在第1活性层与隧道接合部之间产生表面漏电流。此外,电子阻挡层抑制注入第1活性层的载流子泄漏至第2半导体层。由此,能够较高地保持第1活性层中的载流子数,可得到高发光效率。在第1导电类型(第1半导体层)为n型、第2导电类型(第2半导体层)为p型的情况下,能够通过电子阻挡层抑制注入第1活性层的电子泄漏至第2半导体层,因此,可得到高发光效率。

12、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[7]“根据[4]~[6]中任一项所述的发光二极管元件,其中,电子阻挡层包含algaassb,第1活性层包含交替层叠的多个势阱层和多个势垒层,多个势垒层中的各个包含alinas,多个势垒层中位于最第2侧的势垒层与电子阻挡层接触”。在这种情况下,能够抑制在电子阻挡层与第1活性层之间的接触部产生对发光没有贡献的隧道电流,能够进一步提高发光输出。

13、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[8]“根据[1]~[3]中任一项所述的发光二极管元件,其中,第1导电类型为p型,第2导电类型为n型”。通常n型半导体的光透过率比p型半导体的光透过率高。因此,在例如采用从第4半导体层侧出射光的结构的情况下,通过将第2导电类型设为n型,能够将由第1活性层和第2活性层产生的光高效地出射至发光二极管元件的外部。

14、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[9]“根据[8]所述的发光二极管元件,其中,电子阻挡层配置在第2活性层与第3半导体层之间。”。在这种情况下,能够抑制在第2活性层与隧道接合部之间产生表面漏电流。此外,电子阻挡层抑制注入第2活性层的载流子泄漏至第3半导体层。由此,能够较高地保持第2活性层中的载流子数,可得到高发光效率。在第1导电类型(第3半导体层)为p型、第2导电类型(第4半导体层)为n型的情况下,能够通过电子阻挡层抑制注入第2活性层的电子泄漏至第3半导体层,因此,可得到高发光效率。

15、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[10]“根据[8]或[9]所述的发光二极管元件,其中,电子阻挡层包含algaassb,第2活性层包含交替层叠的多个势阱层和多个势垒层,多个势垒层中的各个包含alinas,多个势垒层中位于最第1侧的势垒层与电子阻挡层接触”。在这种情况下,能够抑制在电子阻挡层与第2活性层之间的接触部产生对发光没有贡献的隧道电流。

16、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[11]“根据[1]~[10]中任一项所述的发光二极管元件,其中,电子阻挡层包含alinassb”。在这种情况下,能够抑制在电子阻挡层与第1活性层或第2活性层之间的接触部产生对发光没有贡献的隧道电流。

17、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[12]“根据[1]~[11]中任一项所述的发光二极管元件,其中,第1半导体层的厚度比第3半导体层的厚度大”。在这种情况下,能够使电流在第1半导体层进一步扩散。

18、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[13]“根据[1]~[12]中任一项所述的发光二极管元件,其中,具备:相对于第1半导体层配置在第1侧的基板,基板包含gaas”。在这种情况下,能够抑制由第1活性层和第2活性层产生的光被基板吸收。其结果,在从基板侧出射光的背面出射型的结构中,能够将产生的光高效地出射至发光二极管元件的外部。

19、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为[14],“根据[1]~[13]中任一项所述的发光二极管元件,其中,第1活性层和第2活性层各自产生波长为3μm以上且5μm以下的光”。在这种情况下,能够将发光二极管元件构造成输出红外光的元件。

20、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[15]“根据[1]~[14]中任一项所述的发光二极管元件,其中,第1活性层产生的光的波长与第2活性层产生的光的波长不同”。在这种情况下,能够从发光二极管元件出射多个波长的光。这样的发光二极管元件,相比于例如使用出射波长不同的光的多个发光二极管元件的情况,在光学设计上有利。

21、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[16]“根据[1]~[15]中任一项所述的发光二极管元件,其中,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,第2元件部还具有:配置在第2活性层与第4半导体层之间的电子阻挡层”。在这种情况下,能够抑制注入第2活性层的电子泄漏至第4半导体层。或者,本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[16]“根据[1]~[15]中任一项所述的发光二极管元件,其中,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,第1元件部还具有:配置在第1活性层与第1半导体层之间的电子阻挡层”。在这种情况下,能够抑制注入第1活性层的电子泄漏至第1半导体层。

22、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[17]“根据[16]所述的发光二极管元件,其中,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,配置在第2活性层与第4半导体层之间的电子阻挡层包含algaassb或alinassb,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,配置在第1活性层与第1半导体层之间的电子阻挡层包含algaassb或alinassb。”。在前者的情况下,能够通过配置在第2活性层与第4半导体层之间的电子阻挡层更可靠地抑制电子泄漏至第4半导体层。在后者的情况下,能够通过配置在第1活性层与第1半导体层之间的电子阻挡层更可靠地抑制电子泄漏至第1半导体层。

23、本发明的一个方面的发光二极管元件可以为[18]“根据[1]~[17]中任一项所述的发光二极管元件,其中,第1半导体层、第2半导体层、第3半导体层、及第4半导体层中的各个包含50%以上的inas”。在这样构成的发光二极管元件中易产生上述的表面漏电流,但根据本发明的一个方面的发光二极管元件,即使在这样的情况下,也能够抑制表面漏电流的产生而提高发光输出。

24、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[19]“根据[1]~[18]中任一项所述的发光二极管元件,还具备:第3元件部,其具有:第1导电类型的半导体层、与所述第1导电类型不同的第2导电类型的半导体层、以及配置在所述第1导电类型的半导体与所述第2导电类型的半导体层之间的活性层,所述第3元件部,相对于所述第1元件部配置在所述第1侧,或者相对于所述第2元件部配置在第2侧,在所述第3元件部中,所述第1导电类型的半导体层相对于所述活性层位于所述第1侧,并且所述第2导电类型的半导体层相对于所述活性层位于所述第2侧”。在这种情况下,发光二极管元件具有至少三个活性层,能够提高发光输出。

25、本发明的一个方面的发光二极管元件为,[20]“一种发光二极管元件,其具备:沿层叠方向层叠的多个元件部,该多个元件部分别具有:第1导电类型的半导体层、与第1导电类型不同的第2导电类型的半导体层、以及配置在第1导电类型的半导体层与第2导电类型的半导体层之间的活性层,多个元件部包含:位于层叠方向上的第1侧的端部的第1终端元件部、和位于与层叠方向上的第1侧为相反侧的第2侧的端部的第2终端元件部,在多个元件部中的各个中,第1导电类型的半导体层相对于活性层位于第1侧,并且第2导电类型的半导体层相对于活性层位于第2侧,相邻的元件部通过隧道接合部彼此电连接,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,作为多个元件部中除了第2终端元件部以外的至少一个元件部的参照元件部还具有:电子阻挡层,其配置在参照元件部的活性层、与将参照元件部与在第2侧与参照元件部相邻的元件部电连接的隧道接合部之间,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,作为多个元件部中除了第1终端元件部以外的至少一个元件部的参照元件部还具有:电子阻挡层,其配置在参照元件部的活性层、与将参照元件部与在第1侧与参照元件部相邻的元件部电连接的隧道接合部之间,活性层具有量子阱结构,电子阻挡层包含algaassb或alinassb”。

26、在该发光二极管元件中,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,作为多个元件部中除了第2终端元件部以外的至少一个元件部的参照元件部具有:电子阻挡层,其配置在参照元件部的活性层、与将参照元件部与在第2侧与参照元件部相邻的元件部电连接的隧道接合部之间。电子阻挡层包含algaassb或alinassb。由此,能够通过电子阻挡层抑制在参照元件部的活性层与隧道接合部之间产生表面漏电流。另一方面,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,作为多个元件部中除了第1终端元件部以外的至少一个元件部的参照元件部具有:电子阻挡层,其配置在参照元件部的活性层、与将参照元件部与在第1侧与参照元件部相邻的元件部电连接的隧道接合部之间。电子阻挡层包含algaassb或alinassb。由此,能够通过电子阻挡层抑制在参照元件部的活性层与隧道接合部之间产生表面漏电流。其结果,能够抑制因表面漏电流而导致的、施加于隧道接合部的反向偏置电压降低,即使在低电流区也能够得到与活性层的数量成比例的发光输出。

27、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[21]“根据[20]所述的发光二极管元件,其中,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,多个元件部中除了第2终端元件部以外的所有元件部为参照元件部,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,多个元件部中除了第1终端元件部以外的所有元件部为参照元件部。”。在这种情况下,能够有效地抑制表面漏电流的产生。

28、本发明的一个方面的发光二极管元件为,[22]“一种发光二极管元件,其具备:第1元件部、配置在第1元件部上的第2元件部、及配置在第2元件部上的第3元件部,该第1元件部具有:第1导电类型的第1半导体层、与第1导电类型不同的第2导电类型的第2半导体层、以及配置在第1半导体层与第2半导体层之间的第1活性层,该第2元件部具有:第1导电类型的第3半导体层、第2导电类型的第4半导体层、以及配置在第3半导体层与第4半导体层之间的第2活性层,该第3元件部具有:第1导电类型的第7半导体层、第2导电类型的第8半导体层、以及配置在第7半导体层与第8半导体层之间的第3活性层,在将第1元件部相对于第2元件部所处的一侧设为第1侧,并将第2元件部相对于第1元件部所处的一侧设为第2侧时,以第3半导体层相对于第2活性层位于第1侧,并且第2半导体层相对于第1活性层位于第2侧的方式,第2元件部配置在第1元件部上,以第7半导体层相对于第3活性层位于第1侧,并且第4半导体层相对于第2活性层位于第2侧的方式,第3元件部配置在第2元件部上,第1元件部和第2元件部通过第1隧道接合部彼此电连接,第2元件部和第3元件部通过第2隧道接合部彼此电连接,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,第1元件部还具有:配置在第1活性层与第1隧道接合部之间的第1电子阻挡层,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,第3元件部还具有:配置在第3活性层与第2隧道接合部之间的第2电子阻挡层,第1活性层、第2活性层及第3活性层中的各个具有量子阱结构,第1电子阻挡层和第2电子阻挡层各自包含algaassb或alinassb”。

29、在该发光二极管元件中,根据上述的原因,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,能够通过第1电子阻挡层抑制在第1活性层与第1隧道接合部之间产生表面漏电流,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,能够通过第2电子阻挡层抑制在第3活性层与第2隧道接合部之间产生表面漏电流。其结果,能够提高发光输出。此外,通过设置第1活性层、第2活性层及第3活性层这三个活性层,也能够提高发光输出。

30、本发明的一个方面的发光二极管元件也可以为,[23]“根据[22]所述的发光二极管元件,其中,在第1导电类型为n型、第2导电类型为p型的情况下,第2元件部还具有:配置在第2活性层与第2隧道接合部之间的第3电子阻挡层,在第1导电类型为p型、第2导电类型为n型的情况下,第2元件部还具有:配置在第2活性层与第1隧道接合部之间的第4电子阻挡层,第3电子阻挡层和第4电子阻挡层各自包含algaassb或alinassb”。在前者的情况下,能够通过第3电子阻挡层抑制在第2活性层与第2隧道接合部之间产生表面漏电流。在后者的情况下,能够通过第4电子阻挡层抑制在第2活性层与第1隧道接合部之间产生表面漏电流。

31、根据本发明的一个方面,能够提供一种能够提高发光输出的发光二极管元件。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!