端盖组件、储能装置及储能系统的制作方法

本技术涉及储能领域,尤其涉及一种端盖组件、储能装置及储能系统。

背景技术:

1、随着清洁能源的发展,越来越多的设备采用二次电池等储能装置作为主要能量来源。在储能装置中,为了极柱和极耳的电性连接考虑,需要在极柱与极耳间设置可供弯折的金属转接件。目前,金属转接件大角度弯折后接近金属疲劳极限,极易在使用过程中因振动而发生断裂,造成二次电池失效,影响电池的使用寿命。

技术实现思路

1、本技术的实施例提供一种端盖组件、储能装置及储能系统,能够避免金属转接件过度弯折突破金属疲劳极限而断裂,造成二次电池失效,影响二次电池的使用寿命。

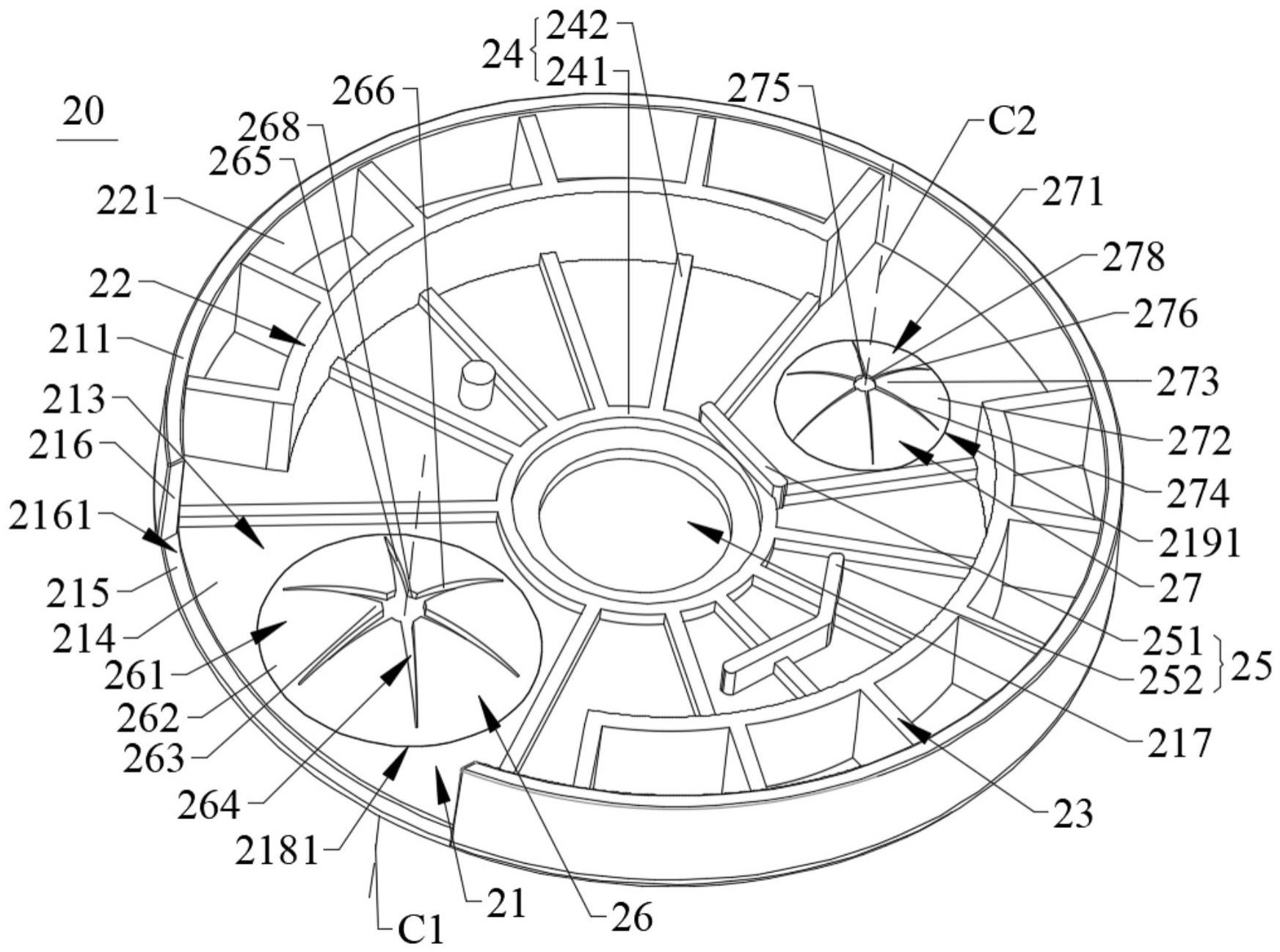

2、第一方面,本技术提供一种端盖组件,所述端盖组件包括:

3、集流件,所述集流件包括第一连接部、第二连接部和弯折部,所述第一连接部和所述第二连接部在所述端盖组件的厚度方向依次设置,所述弯折部弯折连接在所述第一连接部与第二连接部之间;

4、绝缘件,所述绝缘件包括本体和用于与所述第二连接部接触的第一弹性部件,

5、所述本体包括朝向所述集流件的第一表面,所述第一表面凹设有容置腔,所述容置腔用于容置所述第二连接部,所述容置腔包括朝向所述集流件的底壁,所述底壁设有第一安装孔,所述第一安装孔沿所述本体的厚度方向贯穿所述本体,所述第一安装孔包括位于所述底壁的第一边,所述第一安装孔具有第一中心轴线;及

6、所述第一弹性部件包括多个第一支撑件,多个所述第一支撑件沿所述第一边的周向依次排列,多个所述第一支撑件的延伸方向相交并均相对于所述底壁凸出设置,所述第一支撑件包括第一端、第二端、第一侧壁和第二侧壁,所述第一端与所述第一边连接,所述第二端靠近所述第一中心轴线,所述第一侧壁的延伸方向和所述第二侧壁的延伸方向相交,相邻的两个所述第一支撑件中,一个所述第一支撑件的所述第一侧壁和另一个所述第一支撑件的所述第二侧壁相邻设置;

7、所述绝缘件包括第一状态和第二状态;

8、所述绝缘件处于所述第一状态时,相邻两个所述第一支撑件中,一个所述第一支撑件的所述第一侧壁和另一个所述第一支撑件的所述第二侧壁彼此分离,两个所述第一支撑件的所述第二端分离设置;

9、所述绝缘件处于所述第二状态时,相邻两个所述第一支撑件中,一个所述第一支撑件的所述第一侧壁和另一个所述第一支撑件的所述第二侧壁相互抵接,两个所述第一支撑件的所述第二端相互接触。

10、可以理解的是,在储能装置中,绝缘件、集流件和电芯可以依次设置。在集流件折叠之前,第一弹性部件为第一状态,第一弹性部件中各第一支撑件之间为分离间隔状态,使得第一弹性部件为敞开结构。而集流件折叠之后,集流件的第二连接部与第一弹性部件抵接,第一弹性部件在集流件的挤压作用力下,朝向容置腔的底壁方向挤压变形,使得相邻两个第一支撑件之间的间距缩小,此时第一弹性部件仍处于第一状态,相邻的两个第一支撑件之间仍处于分离间隔状态,相邻的两个第一支撑件之间的间隙区域能够作为走气间隙而供电芯产生的气体通过。

11、当发生意外跌落、撞击时,集流件会因受到电芯的冲击力,而进一步挤压绝缘件的第一弹性部件,第一弹性部件受力的作用而切换至第二状态,此时第一弹性部件接近或者直接闭合,以使第一弹性部件为封闭结构。而在跌落、撞击所带来的冲击力消失后,集流件受重力和惯性的作用而还原至接近原状态,此时第一弹性部件也还原至不闭合预留一定走气间隙的第一状态,形成电芯产气的走气通道。

12、也即为,在储能装置遭受意外跌落、撞击等情况时,集流件会受电芯的挤压力而进一步对第一弹性部件施加压力,使多个第一支撑件的状态发生改变,第一弹性部件由具有走气间隙的敞开状态变更为无走气间隙的封闭状态,从而可以活塞式的推动气体至端盖的防爆阀位置处,便于防爆阀开阀,有效提高电池的安全性。而在外力冲击结束后第一弹性部件又可还原至具有走气间隙的敞开状态,从而能够便于电芯的排气,使得第一弹性部件兼具走气和缓冲的双重性能,可靠性较佳。

13、另外,通过在本体上设置第一弹性部件。一方面,第一弹性部件可以在集流件弯折时抵接集流件,避免集流件的弯折部因过度弯折而突破金属的疲劳极限发生断裂,影响储能装置的使用寿命、造成储能装置失效等的问题的发生。另一方面,集流件的弯折部易在储能装置意外跌落或振动时断裂,通过设置第一弹性部件,可以使第一弹性部件有效支撑集流件,有利于使集流件在振动或跌落时仍能够保持结构稳定,有效降低集流件的弯折部因跌落或振动而断裂的风险,可靠性佳。

14、一种可能的实施方式中,所述绝缘件处于所述第一状态时,相邻两个所述第一支撑件之间的间隙区域形成一个第一流道,多个所述第一流道相互连通。

15、此设置下,相邻两个第一支撑件之间会形成一个可供走气的第一流道,有利于推动电芯产生的气体通过第一流道而排至端盖的防爆阀处。

16、一种可能的实施方式中,所述绝缘件还包括第三状态,所述绝缘件处于所述第三状态时,相邻两个所述第一支撑件中,一个所述第一支撑件的部分所述第一侧壁和另一个所述第一支撑件的部分所述第二侧壁相互接触,两个所述第一支撑件的所述第二端分离设置。

17、一种可能的实施方式中,所述绝缘件处于所述第一状态时,所述第二端相对于所述底壁的凸出高度为第一高度;

18、所述绝缘件处于所述第二状态时,所述第二端相对于所述底壁的凸出高度为第二高度;

19、所述第一高度大于所述第二高度。

20、可以理解的是,集流件折叠之前和集流件折叠之后,第一支撑件的第二端均为自由态,故而第一支撑件的第二端具有较大的高度。而在储能装置受撞击、挤压时,集流件受电芯的压迫而挤压多个第一支撑件,多个第一支撑件受压而逐渐合拢至使第一弹性部件处于封闭状态,使得第一弹性部件的最高点与容置腔的底壁之间的距离逐渐缩小,以缓冲集流件向绝缘件方向的运动趋势,避免集流件的弯折部过度弯折而打破金属的疲劳极限造成集流件断裂的问题发生,有利于延长集流件的使用寿命

21、一种可能的实施方式中,所述第一高度的高度范围在2.5mm-3.5mm的范围内。

22、可以理解的是,如果将第一高度设置的过小,会导致第一弹性部件的状态发生变化时,没有足够的活动空间以支持第一弹性部件的变形。而如果将第一高度设置的过大,会导致绝缘件与集流件的第二连接部之间的距离过大,不仅不利于两者之间的连接关系,还会造成储能装置内部空间的浪费。

23、一种可能的实施方式中,所述第二高度的高度范围在1mm-2mm的范围内。

24、可以理解的是,如果将第二高度设置的过小,会导致第一弹性部件处于第二状态时,第一弹性部件过于贴近容置腔的底壁,使得第一弹性部件的缓冲效果减弱。如果将第二高度设置的过大,会导致绝缘件与集流件的第二连接部之间的距离过大,不仅不利于两者之间的连接关系,还会造成储能装置内部空间的浪费。

25、一种可能的实施方式中,一个所述第一侧壁和一个所述第二侧壁相交形成一条交线,所述绝缘件处于所述第二状态时,多条所述第一支撑件的交线重合设置。

26、可以理解的是,由于第一支撑件的第二端呈现类三角形的尖齿结构,从而在第一弹性部件中的多个第一支撑件受力而由第一状态切换至第二状态时,第一弹性部件的闭合密封性好,更有助于推动电芯所排的气体至端盖的防爆阀位置处,便于防爆阀开阀。

27、一种可能的实施方式中,所述第一支撑件还包括第一连接壁,所述第一连接壁连接在所述第一侧壁和所述第二侧壁之间;

28、所述第一弹性部件还包括第一盖合部,所述第一盖合部与任意一个所述第二端连接;

29、所述绝缘件处于所述第二状态时,多个所述第一连接壁围合形成第一封顶区,所述第一盖合部封盖所述第一封顶区。

30、可以理解的是,由于第一支撑件的第二端呈现类平角的钝齿结构,从而在第一弹性部件中的多个第一支撑件受力而由第一状态切换至第二状态时,有效防止因第一支撑件的自由端端部为尖角而在挤压过程中划伤集流件,可靠性较佳。而通过设置第一盖合部,更有助于在多个第一支撑件相互抵接时,盖合第一弹性部件而使第一弹性部件具有较佳的密闭性能,有利于推动电芯所排的气体至端盖的防爆阀位置处,便于防爆阀开阀。

31、一种可能的实施方式中,所述第一支撑件还包括至少一个第一凸部和至少一个第一凹部,至少一个所述第一凸部和至少一个所述第一凹部形成于所述第一侧壁和所述第二侧壁,至少一个所述第一凸部和至少一个所述第一凹部交错设置;

32、所述绝缘件处于所述第二状态时,相邻的两个所述第一支撑件中,一个所述第一支撑件的所述第一凸部与另一个所述第一支撑件的所述第一凹部配合连接,一个所述第一支撑件的所述第一凹部与另一个所述第一支撑件的所述第一凸部配合连接。

33、此设置下,相邻两个第一支撑件之间可以是曲面锯齿状配合,有利于增大相邻两个第一支撑件之间的接触面积,使相邻两个第一支撑件能够更为紧密的抵接,具有较佳的连接性能。

34、一种可能的实施方式中,所述底壁还设有第二安装孔,所述第二安装孔沿所述本体的厚度方向贯穿所述本体,所述第二安装孔与所述第一安装孔间隔设置,所述第二安装孔包括位于所述底壁的第二边,所述第二安装孔具有第二中心轴线;

35、所述绝缘件还包括用于与所述第二连接部接触的第二弹性部件,所述第二弹性部件包括多个第二支撑件,多个所述第二支撑件沿所述第二边的周向依次排列,多个所述第二支撑件的延伸方向相交并均相对于所述底壁凸出设置,所述第二支撑件包括第三端、第四端、第三侧壁和第四侧壁,所述第三端与所述第二边连接,所述第四端靠近所述第二中心轴线,所述第三侧壁的延伸方向和所述第四侧壁的延伸方向相交,相邻的两个所述第二支撑件中,一个所述第二支撑件的所述第三侧壁和另一个所述第二支撑件的所述第四侧壁相邻设置;

36、所述绝缘件处于所述第一状态时,相邻两个所述第二支撑件中,一个所述第二支撑件的所述第三侧壁和另一个所述第二支撑件的所述第四侧壁的部分彼此分离,两个所述第二支撑件的所述第四端分离设置;

37、所述绝缘件处于所述第二状态时,相邻两个所述第二支撑件中,一个所述第二支撑件的所述第三侧壁和另一个所述第二支撑件的所述第四侧壁相互抵接,两个所述第二支撑件的所述第四端相互接触。

38、可以理解的是,在储能装置中,绝缘件、集流件和电芯可以依次设置。在集流件折叠之前,第二弹性部件为第一状态,第二弹性部件中各第二支撑件之间为分离间隔状态,使得第二弹性部件为敞开结构。而集流件折叠之后,集流件的第二连接部与第二弹性部件抵接,第二弹性部件在集流件的挤压作用力下,朝向容置腔的底壁方向挤压变形,使得相邻两个第二支撑件之间的间距缩小,此时第二弹性部件仍处于第一状态,相邻的两个第二支撑件之间仍处于分离间隔状态,相邻的两个第二支撑件之间的间隙区域能够作为走气间隙而供电芯产生的气体通过。

39、当发生意外跌落、撞击时,集流件会因受到电芯的冲击力,而进一步挤压绝缘件的第二弹性部件,第二弹性部件受力的作用而切换至第二状态,此时第二弹性部件接近或者直接闭合,以使第一弹性部件为封闭结构。而在跌落、撞击所带来的冲击力消失后,集流件受重力和惯性的作用而还原至接近原状态,此时第二弹性部件也还原至不闭合预留一定走气间隙的第一状态,形成电芯产气的走气通道。

40、也即为,在储能装置遭受意外跌落、撞击等情况时,集流件会受电芯的挤压力而进一步对第二弹性部件施加压力,使多个第二支撑件的状态发生改变,第二弹性部件由具有走气间隙的敞开状态变更为无走气间隙的封闭状态,从而可以活塞式的推动气体至端盖的注液通孔处,便于电芯的排气,有效提高电池的安全性。而在外力冲击结束后第二弹性部件又可还原至具有走气间隙的敞开状态,从而能够便于电芯的排气,使得第二弹性部件兼具走气和缓冲的双重性能,可靠性较佳。

41、另外,通过在本体上设置第二弹性部件。一方面,第二弹性部件可以在集流件弯折时抵接集流件,避免集流件的弯折部因过度弯折而突破金属的疲劳极限发生断裂,影响储能装置的使用寿命、造成储能装置失效等的问题的发生。另一方面,集流件的弯折部易在储能装置意外跌落或振动时断裂,通过设置第二弹性部件,可以使第二弹性部件有效支撑集流件,有利于使集流件在振动或跌落时仍能够保持结构稳定,有效降低集流件的弯折部因跌落或振动而断裂的风险,可靠性佳。

42、一种可能的实施方式中,所述端盖组件还包括端盖,所述端盖与所述绝缘件层叠设置,所述端盖位于所述绝缘件背离所述集流件的一侧,所述端盖设有注液通孔和防爆阀通孔;

43、所述第一弹性部件在所述端盖上的正投影覆盖所述防爆阀通孔,所述第二弹性部件在所述端盖上的正投影覆盖所述注液通孔。

44、第二方面,本技术还提供一种储能装置,包括电芯和如上所述的端盖组件,所述集流件的第一连接部与所述电芯电连接。

45、第三方面,本技术还提供一种储能系统,包括负载和如上所述的储能装置,所述储能装置用于为所述负载供电。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!