硅碳颗粒及其制备方法、硅碳复合材料及其制备方法与流程

本发明涉及材料制备,尤其涉及硅碳颗粒及其制备方法、硅碳复合材料及其制备方法。

背景技术:

1、锂离子电池由于其输出电压高、能量密度大、自放电小、循环寿命长、无记忆效应,被广泛应用于便携式电子产品,并逐渐延伸至电动汽车、大规模储能设备等领域。在负极材料方面,锂离子电池目前应用最广的是石墨类材料,但因其理论容量较低(372mah/g),难以满足锂离子电池对于高能量密度的需求。在诸多可替代的负极材料中,硅因其具有较高的理论比容量(4200mah/g)被誉为下一代最有前景的负极材料之一。但是,硅负极材料在充放电过程中伴随着严重的体积膨胀(体积膨胀率可达到约300%),容易发生破裂和粉化,从而丧失与集流体的接触,造成锂离子电池循环性能急剧下降。

2、为解决上述问题,研究者们通过在硅碳负极材料中引入间隙为硅的体积膨胀提供缓冲空间,从而得到一种新型结构的硅碳复合负极材料。外壳的碳层可以阻隔硅与电解液直接接触,形成稳定的sei膜,而间隙的引入,可以提供空间缓解硅在充放电过程中引起的巨大的体积膨胀,从而有效提高循环稳定性。但是,大多数硅碳负极材料的间隙都是通过刻蚀法来实现的,其中以氢氟酸刻蚀二氧化硅中间层最为常见,但是氢氟酸属于具有毒性、强腐蚀性的酸,在使用过程中对环境及操作者身心健康造成巨大的伤害。同时,采用氢氟酸进行酸蚀,不可避免的会洗去材料中一些含si的活性成分,而导致材料性能下降。

3、因此,如何设计一种环保友好、操作简单的硅碳负极材料以降低硅的体积膨胀,提高循环性能对硅基材料在锂离子电池的应用具有重大的意义。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本发明的目的在于提供一种硅碳颗粒及其制备方法、硅碳复合材料及其制备方法,所制得的材料可为硅的膨胀提供缓冲空间,以改善材料的电化学性能。

2、为实现上述目的,本发明第一方面提供了硅碳颗粒。硅碳颗粒包括硅基内核和包覆硅基内核的碳包覆层,硅基内核和碳包覆层之间设间隙层。碳包覆层通过光敏树脂经光固化后再碳化而成,间隙层通过未固化的光敏树脂去除而成。t2=t1-dp*ln(e0/ec),e0=w*h,t1为光敏树脂于光固化前的厚度,t2为间隙层的厚度,dp为光敏树脂的透射深度、ec为光敏树脂的临界曝光量,e0为光固化的入射光曝光量,w为光固化的光强度,h为光固化的时间。

3、本发明的硅碳颗粒的硅基内核外设间隙层,可为硅基内核的膨胀提供缓冲空间,以避免材料的破裂和粉化,从而有效提高材料的循环稳定性。碳包覆层可以阻隔硅基内核与电解液直接接触,以形成稳定的sei膜,从而改善锂离子电池的电化学性能。间隙层的厚度可通过光敏树脂的涂层厚度、光固化的光强度和时间进行控制,因而可在兼顾缓冲硅膨胀和保持硅碳颗粒的硬度、粒径等机械性能的前提下,选择合适的间隙层厚度。

4、在一些实施方案中,硅基内核的dv50为0.005μm至5.000μm。

5、在一些实施方案中,硅基内核包括纳米硅和/或纳米siox,x为大于0小于等于0.8。

6、在一些实施方案中,硅基内核为纳米硅,纳米硅包括多晶纳米硅和/或非晶纳米硅。

7、在一些实施方案中,硅基内核为多晶纳米硅,多晶纳米硅的晶粒尺寸为1nm至40nm。

8、在一些实施方案中,碳包覆层的厚度为10nm至1000nm。

9、在一些实施方案中,间隙层的厚度为10nm至300nm。

10、在一些实施方案中,间隙层中填充碳纳米管。

11、在一些实施方案中,硅基内核的表面设多孔碳层,多孔碳层和碳包覆层之间设间隙层。进一步的,多孔碳层的厚度为50nm至500nm。碳包覆层的厚度为10nm至1000nm。间隙层的厚度为10nm至300nm。

12、在一些实施方案中,间隙层和碳包覆层皆为多个,单个间隙层和单个碳包覆层组合成包覆体,硅基内核的表面设多个包覆体。进一步的,各间隙层中填充碳纳米管。各间隙层的厚度相同,或,各间隙层的厚度不相同,且越远离硅基内核的厚度越小。各碳包覆层的厚度相同,或,各碳包覆层的厚度不相同,且越远离硅基内核的厚度越大。

13、本发明第二方面提供了硅碳颗粒的制备方法,包括步骤:

14、(i)将硅源、液态的光敏树脂和光引发剂混合分散后,依次进行雾化、光固化处理得第一前驱体;

15、(ii)将第一前驱体采用溶剂进行洗涤以去除未固化的光敏树脂得第二前驱体;

16、(iii)将第二前驱体进行碳化处理。

17、本发明的硅碳颗粒的制备方法至少具有下述技术效果。

18、(1)本发明利用光固化来制造间隙层。硅源、液态的光敏树脂和光引发剂混合分散后经雾化形成雾滴,雾滴中光引发剂吸收特定波长的光源从而引发光敏树脂发生聚合反应而形成固态的光敏树脂层。且雾滴最外层的光引发剂首先吸收能量引发反应,沿外层树脂至硅源内核方向,能量被逐渐吸收,故导致深层的光引发剂无法吸收足够能量来引发聚合反应,最终导致外层的光敏树脂固化,而内层的光敏树脂仍然维持液态的状态,再采用溶剂洗去液态的光敏树脂即可形成间隙层。即本发明利用光固化技术难以深层固化的特点,通过控制光固化参数可控制光敏树脂的固化深度,将内层未固化的光敏树脂采用溶剂洗去即可形成间隙层。该制备方法操作简单,制备时长短,后续无需进行复杂的后处理,成本低廉,适合大规模生产,且制备过程中没有使用hf、naoh等具有腐蚀性的强酸、强碱,整个制备工艺环保。

19、(2)本发明的制备方法利用光固化技术,可固化均匀,因而碳化处理后可形成厚度均一的碳包覆层及间隙层。间隙层的厚度可控,因而可同时兼顾缓冲硅膨胀和保持硅碳颗粒的硬度、粒径等机械性能。

20、在一些实施方案中,硅源为纳米硅和/或纳米siox,x为大于0小于等于0.8。

21、在一些实施方案中,硅源为多孔碳层包覆的硅基颗粒,硅基颗粒为纳米硅和/或纳米siox,x为大于0小于等于0.8。

22、在一些实施方案中,硅源为多孔碳层包覆的硅基颗粒,硅源的制备方法包括将硅基颗粒和多孔碳源于溶剂中混合后干燥并碳化。

23、在一些实施方案中,步骤(i)中还加入碳纳米管一并进行混合分散,碳纳米管和硅源的质量比为1:50~200。

24、在一些实施方案中,第一前驱体具有孔结构,孔结构包括孔径<2nm的微孔和孔径为2nm至5nm的介孔,孔结构中微孔的占比>80%。

25、在一些实施方案中,光敏树脂包括丙烯酸酯树脂、环氧丙烯酸酯树脂、聚氨酯丙烯酸酯树脂、聚酯丙烯酸酯树脂和光固化有机硅树脂中的一种或多种。

26、在一些实施方案中,硅源和光敏树脂的质量比为1~100:1。

27、在一些实施方案中,光引发剂包括2-羟基-2-甲基-1-苯基丙酮、1-羟基环己基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、二苯甲酮、2-异丙基硫杂蒽酮、安息香双甲醚和2-羟基-2-甲基-1-[4-(2-羟基乙氧基)苯基]-1-丙酮中的一种或多种。

28、在一些实施方案中,光敏树脂和光引发剂的质量比为20~1000:1。

29、在一些实施方案中,光固化采用光谱波长为300nm至600nm的灯。

30、在一些实施方案中,光固化的光强度为w,w为1mw/cm2至200mw/cm2。

31、在一些实施方案中,光敏树脂被光固化的深度为t3,t3=dp*ln(e0/ec),e0=w*h,dp为光敏树脂的透射深度、ec为光敏树脂的临界曝光量,e0为光固化的入射光曝光量,w为光固化的光强度,h为光固化的时间。

32、在一些实施方案中,光敏树脂被光固化的深度为t3,t3为10nm至1000nm。

33、在一些实施方案中,光固化的时间为h,h为0.1s至1.0s。

34、在一些实施方案中,雾化采用雾化器进行,光固化的装置固定于雾化器的出口端。

35、在一些实施方案中,溶剂包括乙醇、异丙醇、丙酮、丁酮、二氯甲烷、二氯乙烷、二氯丙烷、四氢呋喃、乙醚和氯仿中的一种或多种。

36、在一些实施方案中,碳化处理的温度为500℃至1200℃。

37、在一些实施方案中,碳化处理的时间为2h至5h。

38、在一些实施方案中,碳化处理于惰性气氛下进行,惰性气氛包括氦气、氖气和氮气中的一种或多种。

39、在一些实施方案中,碳化处理的升温速率为0.1℃/min至10.0℃/min。

40、在一些实施方案中,碳化处理后冷却至室温再打散、筛分。

41、在一些实施方案中,将步骤(i)至步骤(iii)依次循环多次以制得硅碳复合材料。

42、本发明第三方面提供了硅碳复合材料。硅碳复合材料包括硅碳内核和包覆硅碳内核的外包覆碳层,硅碳内核为前述的硅碳颗粒或前述的硅碳颗粒的制备方法所制备的硅碳颗粒。

43、本发明的硅碳复合材料中,硅碳内核可提供硅膨胀的缓冲空间,以改善材料的电化学性能。同时,外包覆碳层能够防止电解液与硅碳内核直接接触,以进一步提高硅碳复合材料的电化学性能。

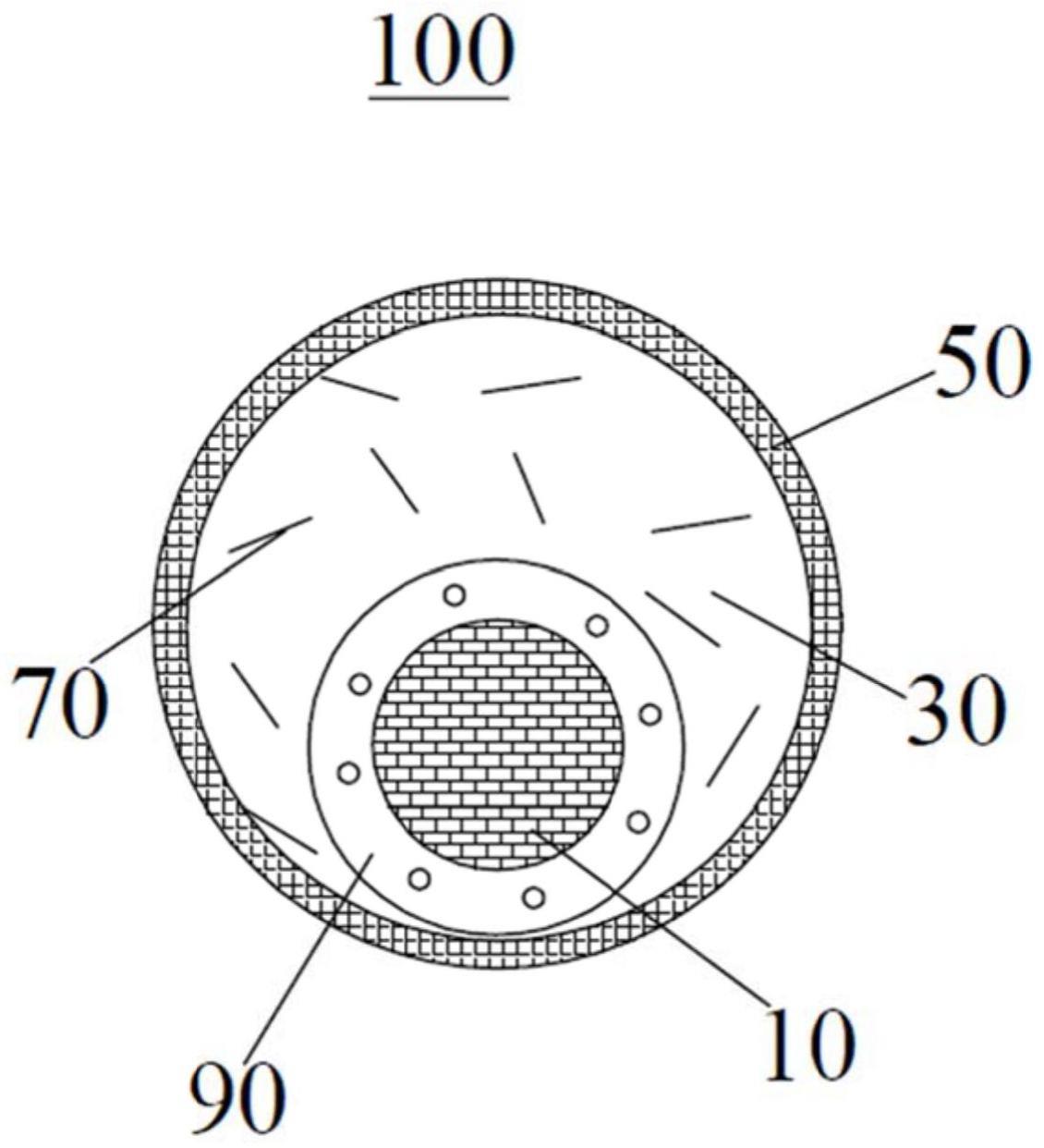

44、结合第三方面,硅碳复合材料包括硅基内核、间隙层、碳包覆层和外包覆碳层。任选地,外包覆碳层可为一层、两层、三层,等等。

45、在一些实施方案中,硅碳复合材料的首次充电容量≥2200mah/g;

46、在一些实施方案中,硅碳复合材料的首次放电容量≥2000mah/g;

47、在一些实施方案中,硅碳复合材料的首次库伦效率≥90.0%;

48、在一些实施方案中,硅碳复合材料的首周可逆容量≥500.0mah/g。

49、在一些实施方案中,硅碳复合材料的50周可逆容量保持率≥91.0%。

50、在一些实施方案中,硅基复合材料循环50周满电膨胀率≤38.0%。

51、在一些实施方案中,硅基复合材料中的总碳量为25wt.%至50wt.%。

52、本发明第四方面提供了硅碳复合材料的制备方法,包括将硅碳内核进行碳包覆。硅碳内核为前述的硅碳颗粒或前述的硅碳颗粒的制备方法所制备的硅碳颗粒。可选地,可以通过碳包覆的方式在硅碳内核表面包覆至少一层(例如一层、两层、三层,等等)碳层。

53、在一些实施方案中,碳包覆为气相包覆、固相包覆或液相包覆。

54、在一些实施方案中,碳包覆后可依次进行冷却、打散、筛分。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!