一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构及极化方法

本发明涉及超薄铁电背栅介质层的后处理,具体涉及一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构及极化方法。

背景技术:

1、随着微纳器件小型化和集成化水平不断提升,摩尔定律正接近极限,在提升栅极调控能力和降低器件功耗等方面提出了更高要求。传统场效应晶体管(fet)以sio2、al2o3、hfo2等作为栅介质层,需要百纳米的厚度以抑制量子隧穿引起的短沟道效应,以及栅源泄漏导致的发热;而且需要持续施加栅压调控沟道特性,不仅引入高功耗,还缩短器件使用寿命。

2、以聚偏二氟乙烯-三氟乙烯共聚物(p(vdf-trfe))、锆钛酸铅(pzt)等为代表的铁电材料为解决这一问题提供了新思路,其自发极化可以通过外加电场的方式进行调控,撤去外施电压后剩余极化场能够稳定作用在沟道,作为栅介质层利用静电场效应起到浮栅的作用,在器件工作时无需外部栅极电压输入即可有效调控沟道载流子浓度,显著抑制器件功耗。

3、当前以p(vdf-trfe)、pzt、(ba,sr)tio3(bto)等为代表的传统铁电材料在百纳米的厚度下才具有铁电性能,而且施加的极化激励电压高达10~20v,不满足实际应用的需求。氧化铪基的新型高性能纳米铁电薄膜在10nm的厚度便能保持较高的剩余极化强度,作用在沟道的电场高达108v/m,能充分耗尽沟道本征载流子提升器件开断性能。然而以铝掺杂氧化铪(al:hfo2)薄膜为代表的氧化铪基铁电材料,其超薄的厚度也导致较低的击穿场强,特别是在器件中作为背栅介质层,常规栅源加压的方式难以调控沟道正下方铁电畴转向,极化不充分,无法长期稳定作用。

4、因此,针对氧化铪基铁电薄膜作背栅介质层的器件,其受制于铁电薄膜的低击穿强度,以及背栅结构难以引入垂直作用的极化电场等成为亟待解决的问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构及极化方法,以克服现有技术存在的缺陷,本发明解决了铁电薄膜超薄的厚度引入低击穿强度,以及背栅结构无法施加垂直沟道作用的极化电场,导致极化不充分的问题,实现了对场效应晶体管中作背栅介质层的氧化铪基超薄铁电薄膜极化性能的调控,进一步提升剩余极化场的可靠性和稳定性,为构筑场效应器件浮栅结构,抑制器件泄漏和功耗具有重要意义。

2、为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

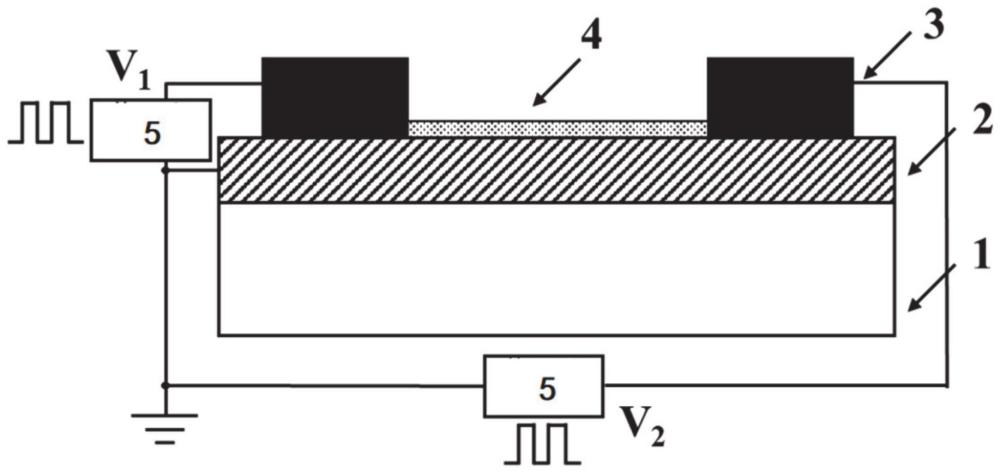

3、一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,包括源极、漏极和栅极;

4、铁电介质层上表面设置有沟道,所述源极和漏极分别设置于沟道的两端,所述栅极设置于铁电介质层下表面;

5、所述源极和栅极之间设置有第一极化脉冲输入端口,所述漏极和栅极之间设置有第二极化脉冲输入端口。

6、进一步地,所述源极和漏极通过紫外光刻和电子束蒸镀工艺制备得到。

7、进一步地,所述源极和漏极采用ti-au复合电极。

8、进一步地,所述源极和漏极为方形电极。

9、进一步地,所述铁电介质层采用通过原子层沉积法制备而成的氧化铪基超薄铁电薄膜。

10、进一步地,所述铁电介质层的厚度为10nm。

11、进一步地,所述栅极采用重p掺杂的硅片,栅极的厚度范围为500±15μm,栅极的电阻率范围为0.002~0.004ω·cm,栅极的晶向为<100>±0.5°。

12、一种用于超薄背栅铁电介质层的极化方法,包括:

13、在所述栅极和源极以及所述栅极和漏极之间分别通过第一极化脉冲输入端口以及第二极化脉冲输入端口同时周期性地施加双极性脉冲,其中,双极性脉冲施加的波形包括逐级升压和循环保持两个阶段,直至铁电介质层极化充分。

14、进一步地,所述双极性脉冲的极化激励脉冲源为双通道的信号发生器。

15、进一步地,所述铁电介质层的矫顽电压通过电滞回线获取。

16、与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:

17、本发明设计了一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构及极化方法,为克服目前新型超薄纳米铁电薄膜击穿强度低、极化电场无法充分调控背栅结构下铁电畴转向等问题,本发明提出一种在栅极-源极和栅极-漏极间均设置极化脉冲输入端口,将源极和漏极分别接入信号发生器的两个输出通道,栅极接地,使得在栅极-源极和栅极-漏极间同时周期性地施加双极性脉冲的极化方法,脉冲施加分为两个阶段,通过逐级升压避免铁电薄膜被快速击穿,通过循环保持促进铁电畴沿外施电场方向排布,利用剩余极化场引入的浮栅结构调控器件处于无栅工作模式,实现超薄、低功耗的高性能微纳器件。相较于p(vdf-trfe)、pzt等传统有机铁电薄膜常用的栅极-源极加压极化方式,背栅结构没有顶栅电极,外施电场无法垂直作用在沟道正下方的铁电薄膜,剩余极化场难以对沟道特性起很好的调控效果,本发明提出的栅极-源极和栅极-漏极两端口同时加极化脉冲的方法,增大了极化电场的均匀性和调控范围,增强了浮栅的稳定性和可靠性。

18、进一步地,所述源极和漏极为方形电极,本发明采用方形电极将增大半导体沟道和金属电极的接触面积,提升极化电场的均匀性。

19、进一步地,所述源极和漏极采用ti-au复合电极,ti作为界面改善层将匹配金属电极和半导体沟道之间的功函数,有效降低接触电阻,使其成为欧姆接触。

20、进一步地,在测试铁电薄膜的电滞回线时,可直接在所述铁电介质层上表面制备pt电极,形成金属-铁电-绝缘体-半导体的mfis结构,可通过施加的三角脉冲测试电滞回线,得到铁电介质层的矫顽电压、击穿电场、剩余极化强度、最大极化强度等信息。

技术特征:

1.一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,包括源极、漏极和栅极;

2.根据权利要求1所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,所述源极和漏极通过紫外光刻和电子束蒸镀工艺制备得到。

3.根据权利要求1所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,所述源极和漏极采用ti-au复合电极。

4.根据权利要求1所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,所述源极和漏极为方形电极。

5.根据权利要求1所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,所述铁电介质层采用通过原子层沉积法制备而成的氧化铪基超薄铁电薄膜。

6.根据权利要求1所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,所述铁电介质层的厚度为10nm。

7.根据权利要求1所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,所述栅极采用重p掺杂的硅片,栅极的厚度范围为500±15μm,栅极的电阻率范围为0.002~0.004ω·cm,栅极的晶向为<100>±0.5°。

8.一种用于超薄背栅铁电介质层的极化方法,基于权利要求1-7任一项所述的用于超薄背栅铁电介质层的电极结构,其特征在于,包括:

9.根据权利要求8所述的用于超薄背栅铁电介质层的极化方法,其特征在于,所述双极性脉冲的极化激励脉冲源为双通道的信号发生器(5)。

10.根据权利要求8所述的用于超薄背栅铁电介质层的极化方法,其特征在于,所述铁电介质层的矫顽电压通过电滞回线获取。

技术总结

本发明公开了一种用于超薄背栅铁电介质层的电极结构及极化方法,包括源极、漏极和栅极;铁电介质层上表面设置有沟道,所述源极和漏极分别设置于沟道的两端,所述栅极设置于铁电介质层下表面;所述源极和栅极之间设置有第一极化脉冲输入端口,所述漏极和栅极之间设置有第二极化脉冲输入端口。本发明解决了铁电薄膜超薄的厚度引入低击穿强度,以及背栅结构无法施加垂直沟道作用的极化电场,导致极化不充分的问题,实现了对场效应晶体管中作背栅介质层的氧化铪基超薄铁电薄膜极化性能的调控,进一步提升剩余极化场的可靠性和稳定性,为构筑场效应器件浮栅结构,抑制器件泄漏和功耗具有重要意义。

技术研发人员:孟国栋,折俊艺,余浩,刘鑫,成永红

受保护的技术使用者:西安交通大学

技术研发日:

技术公布日:2024/2/1

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!