液冷系统及寻优控制方法与流程

本技术涉及储能电站,尤其是涉及一种液冷系统及寻优控制方法。

背景技术:

1、储能电站的冷却系统起着至关重要的作用,它能帮助维持电池或储能装置在运行过程中的适宜温度范围内。随着可再生能源的快速发展,储能电站的需求也在不断增加,因此冷却系统的现状显得尤为重要。

2、目前,储能电站冷却系统主要分为两种类型:传统风冷系统和先进液冷系统。传统风冷系统使用空气来散热,通过风扇将热量从电池或储能设备表面排出,这种系统的优点是简单、成本较低,并且不需要额外的液体介质,然而,在高功率密度应用中,风冷系统可能无法提供足够的散热能力,导致温度升高,影响电池的性能和寿命。

3、为了解决风冷系统的局限性,先进液冷系统被广泛研究和采用。液冷系统使用流动的液体介质,如水或冷却剂,来吸收和传递热量。这种系统通过直接接触电池或储能装置表面,有效地降低其温度。相比之下,液冷系统具有更高的散热能力,可以处理更高功率密度的应用,并提供更好的温度控制。

4、目前储能电站采用的液冷系统也分为两种形式,一种为站房式储能电站,另一种为分布式液冷机组。

5、站房式储能电站,因储能容量大,通常会采用循环水泵、冷水机组进行机房式布置,通过管道相连。然而,现有站房式液冷系统的设计,均为定制化选型,即针对不同空间结构选择不同的方案设计,灵活性很差,工程量较大,无法在储能电站中做标准化应用推广。

6、分布式液冷机组,适配于20尺/40尺集装箱内嵌入安装,安装时液冷机组与单簇储能柜共同嵌入集装箱内,且集装箱的数量随储能电站体量进行批量布置。然而,现有分布式液冷机组的设计存在以下问题:

7、(1)液冷机组制冷效率低。

8、(2)一台液冷机组可占用一至两簇储能单元的位置,即占用较多储能电站空间,挤压电池装机量,进而导致储能电站的能量密度偏小。

9、(3)在大规模设备批量安装后,批量液冷机组的检修维护,费时费力费财。

技术实现思路

1、本技术的目的是在于提供一种液冷系统及寻优控制方法,从而解决了现有的液冷机组制冷效率低、占地面积大、后期检修维护困难,且导致储能电站的能量密度偏小的问题。

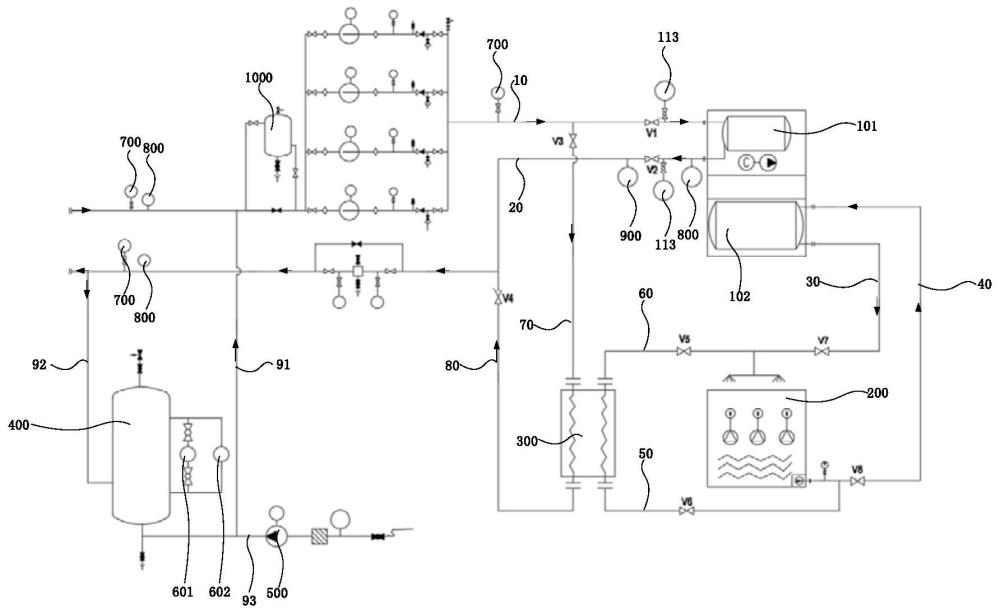

2、根据本技术第一方面提供了一种液冷系统,所述液冷系统包括储能单元、冷水机组以及冷却塔,所述冷水机组包括蒸发器和冷凝器;所述蒸发器的进水口通过回水管路与所述储能单元连接,所述蒸发器的出水口通过供水管路与所述储能单元连接,以构成制冷回路;所述蒸发器的冷媒侧与所述冷凝器的冷媒侧连接,以构成冷媒回路;所述冷凝器的出水口通过第一冷凝管路与所述冷却塔的顶部连接,所述冷凝器的进水口通过第二冷凝管路与所述冷却塔的底部连接,以构成冷凝回路;所述冷水机组设置于所述集装箱,所述冷却塔设置于所述集装箱的顶部或侧部。

3、在上述任意技术方案中,进一步地,所述液冷系统还包括换热器,所述换热器设置于所述集装箱;所述换热器的冷却侧的进水口通过第一冷水管路与所述冷却塔的底部连接,所述换热器的冷却侧的出水口通过第二冷水管路与所述冷却塔的顶部连接;所述换热器的换热侧的进水口通过第一换热管路与所述回水管路连接,所述换热器的换热侧的出水口通过第二换热管路与所述供水管路连接;所述冷水机组开启时,所述冷却塔开启,所述换热器关闭;所述冷水机组关闭时,所述冷却塔开启,所述换热器开启。

4、在上述任意技术方案中,进一步地,所述液冷系统还包括第一制冷阀、第二制冷阀、第一换热阀、第二换热阀、第一冷水阀、第二冷水阀、第一冷凝阀、第二冷凝阀、温度传感器以及控制器;所述第一制冷阀设置于所述回水管路,所述第二制冷阀设置于所述供水管路;所述第一换热阀设置于所述第一换热管路,所述第二换热阀设置于所述第二换热管路;所述第一冷水阀设置于所述第一冷水管路,所述第二冷水阀设置于所述第二冷水管路;所述第一冷凝阀设置于所述第一冷凝管路,所述第二冷凝阀设置于所述第二冷凝管路;所述温度传感器用于获取所述储能单元的温度值,所述控制器预先设置有温度定值;当获取的所述温度值不低于所述温度定值时,所述控制器控制所述第一制冷阀、所述第二制冷阀、所述第一冷凝阀、所述第二冷凝阀、所述冷水机组以及所述冷却塔开启,所述第一换热阀、所述第二换热阀、所述第一冷水阀、所述第二冷水阀以及所述换热器关闭;当获取的所述温度值低于所述温度定值时,所述控制器控制所述第一制冷阀、所述第二制冷阀、所述第一冷凝阀、所述第二冷凝阀以及所述冷水机组关闭,所述第一换热阀、所述第二换热阀、所述第一冷水阀、所述第二冷水阀、所述冷却塔以及所述换热器开启。

5、在上述任意技术方案中,进一步地,所述液冷系统还包括稳压水箱和第一泵机,所述稳压水箱和所述第一泵机均设置于所述集装箱;所述稳压水箱的出水口通过第一稳压管路与所述回水管路连接,所述稳压水箱的进水口通过第二稳压管路与所述供水管路连接,所述稳压水箱的补水口通过补水管路与所述第一泵机连接。

6、在上述任意技术方案中,进一步地,所述液冷系统还包括液位传感器;所述液位传感器设置于所述稳压水箱,以获取所述稳压水箱内的液位值,并能够将获取的所述液位值发送至所述控制器;所述控制器预先设置有液位定值,当获取的所述液位值低于所述液位定值时,所述控制器报警。

7、在上述任意技术方案中,进一步地,所述回水管路的中段设置有多个并联的支路,每个所述支路上设置有支路阀和第二泵机,其中,所述支路阀位于所述支路的端部。

8、在上述任意技术方案中,进一步地,每个所述支路上依次设置有所述支路阀、波纹补偿器、所述第二泵机、压力表、排气阀、排水阀。

9、在上述任意技术方案中,进一步地,所述第一泵机和所述第二泵机均为屏蔽泵。

10、在上述任意技术方案中,进一步地,所述储能单元包括两组电池柜,其中一组电池柜包括多个第一电池柜,另一组电池柜包括多个第二电池柜;

11、所述液冷系统还包括供水环管和回水环管,所述供水环管和所述回水环管均围成矩形,所述供水管路连接所述供水环管,所述回水管路连接所述回水环管;所述供水环管围设多个所述第一电池柜,多个所述第一电池柜沿所述供水环管的长度方向排布,所述回水环管围设多个所述第二电池柜,多个所述第二电池柜沿所述回水环管的长度方向排布;所述供水环管的在所述长度方向上延伸的两个供水长管分别与多个所述第一电池柜和多个所述第二电池柜的进水口连接,所述回水环管的在所述长度方向上延伸的两个回水长管分别与多个所述第一电池柜和多个所述第二电池柜的出水口连接。

12、根据本技术第二方面提供了一种寻优控制方法,应用于如上所述的液冷系统,所述寻优控制方法包括:

13、确定所述冷水机组、泵机以及所述冷却塔的算法模型;

14、根据所述储能单元的用冷需求,确实所述冷水机组的制冷量、所述冷水机组的进水口和出水口的水温以及所述泵机的水流量;

15、根据所述储能单元的用冷需求,通过所述冷水机组、所述泵机以及所述冷却塔的算法模型计算出符合要求的多种所述冷水机组、所述泵机以及所述冷却塔的不同组合形式;

16、将不同组合形式的设备加入环境温度、湿度以及日照数据进行耦合计算,得出最小能耗的组合形式;

17、所述冷水机组、所述泵机以及所述冷却塔依据最小能耗的组合形式运行。

18、在上述任意技术方案中,进一步地,确定所述冷水机组、泵机以及所述冷却塔的算法模型的步骤包括:

19、获取所述冷水机组、所述泵机以及所述冷却塔的数量以及配置信息,并筛选出对应当前机型的组合数据,并分别创建所述冷水机组、泵机以及所述冷却塔的算法模型;

20、获取所述冷水机组的运行数据,获取所述储能单元的进水口和出水口的温差、所述冷水机组的出水口和进水口的温差、负载率以及功率;

21、将所述冷水机组的运行数据代入所述冷水机组的算法模型,当所述冷水机组的运行数据与所述冷水机组的算法模型的误差率大于预定误差率时,将所述冷水机组的运行数据与其余所述冷水机组的组合数据进行对比,并建立当前所述冷水机组的算法模型,当所述冷水机组的运行数据与所述冷水机组的算法模型的误差率小于预定误差率时,执行下一步骤;

22、获取所述泵机的运行数据,获取所述泵机的流量、扬程以及功率;将所述泵机的运行数据代入所述泵机的算法模型,当所述泵机的运行数据与所述泵机的算法模型的误差率大于预定误差率时,将所述泵机的运行数据与其余所述泵机的组合数据进行对比,并建立当前所述泵机的算法模型,当所述泵机的运行数据与所述泵机的算法模型的误差率小于预定误差率时,执行下一步骤;

23、获取所述冷却塔的运行数据,获取所述冷却塔的出水口和进水口的温差、湿球温度、逼近度、流量以及功率;

24、将所述冷却塔的运行数据代入所述冷却塔的算法模型,当所述冷却塔的运行数据与所述冷却塔的算法模型的误差率大于预定误差率时,将所述冷却塔的运行数据与其余所述冷却塔的组合数据进行对比,并建立当前所述冷却塔的算法模型,当所述冷却塔的运行数据与所述冷却塔的算法模型的误差率小于预定误差率时,执行下一步骤。

25、根据本技术的液冷系统,液冷系统包括储能单元、冷水机组以及冷却塔,冷水机组包括蒸发器和冷凝器;其中,蒸发器的进水口通过回水管路与储能单元连接,蒸发器的出水口通过供水管路与储能单元连接,以构成制冷回路;蒸发器的冷媒侧与冷凝器的冷媒侧连接,以构成冷媒回路;冷凝器的出水口通过第一冷凝管路与冷却塔的顶部连接,冷凝器的进水口通过第二冷凝管路与冷却塔的底部连接,以构成冷凝回路;冷水机组设置于集装箱,冷却塔设置于集装箱的顶部或侧部。

26、根据以上技术特征,本技术的有益效果为:

27、从储能单元流出的高温热水由回水管路进入蒸发器,蒸发器的冷媒蒸发吸热,以冷却回水管路的热水,冷却后的冷水由供水管供给储能单元,以对储能单元冷却散热;冷凝器的冷媒冷凝放热,放出的热量通过冷凝器的出水口传递给冷却塔,冷却塔再将冷却后的冷水输送至冷凝器的进水口,以此完成循环。本技术的液冷循环冷却相对于现有技术的风冷或常规液冷机组,制冷效率更高。

28、同时,本技术的冷水机组和布置的管路均设集成在集装箱内,冷却塔设置在集装箱的顶部或侧部,储能单元设置在电池箱内。

29、因此,相对于现有的分布式液冷机组,占地面积小,制冷效率更高,且布置的设备(冷水机组或管路)不会占用储能单元(电池装机量)的空间,进而在同等空间下,可以发挥最大的储能能量密度。

30、同时,由于本技术的高效集成的集装箱,制冷效率更高,数量相对于现有的分布式液冷机组的嵌入式集装箱大大减少,因此,设备后期的检修维护,也经济方便。

31、为使本技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!