硅碳负极材料、电池负极、电池及其制备方法与流程

本发明涉及负极材料的,尤其涉及一种硅碳负极材料、电池负极、电池及其制备方法。

背景技术:

1、锂离子电池具有能量密度高、高作电压高、安全性能高、工作温度范围宽、循环寿命长等优点,已在便携式电子产品、电动汽车、储能电站等领域广泛应用。同时,随着电子产品和电动汽车的快速发展,需要锂离子电池具有更高的能量密度,以消除人们的“里程忧虑”。目前,锂离子电池负极材料多为石墨负极,石墨的理论比容量约为370mah/g,难以满足高能量密度锂离子电池对高容量负极的需求。

2、硅的理论比容量超过4000mah/g,是石墨的10倍以上,而且硅含量丰富,价格便宜,使得硅基负极材料成为下一代重要的锂离子电池负极材料。但是硅基材料在充放电过程中,伴随着300%的体积膨胀,造成材料结构的分解、粉化,导致电极材料的剥落,造成电池性能的快速衰减。同时,硅材料自身低的电导率,严重限制了硅基材料的大电流放电能力。因此,提高硅基负极材料的循环稳定性和大电流放电能力,是目前硅基负极材料的重要研究方向。

3、纳米化、碳包覆、构筑中空复合结构是提高硅基负极材料性能的重要手段,纳米化可以缩短锂离子的迁移路径,并缓解体积膨胀;碳包覆可以提高硅基材料的电导率,抑制硅基负极在循环过程中的脱落;而中空复合结构则可以缓冲硅基负极材料的体积膨胀,避免材料从电极脱落。为了保持电极材料的稳定性,表面涂层和电解质设计等外部界面工程受到了极大的关注。

4、如,申请公布号为cn111769264 a的中国专利文献中公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:将纳米硅颗粒放入反应炉内的阴极台上,炉体为阳极,向其中通入含碳和/或氮元素的气体,在反应炉的阴阳极间通过施加高压电流产生辉光放电,使炉腔内的气体分解生成碳和/或氮的正离子,碳和/或氮的正离子轰击纳米硅表面,得到碳化硅和/或氮化硅包覆的碳和/或氮掺杂纳米硅材料,实现抑制硅材料在充放电中的体积膨胀,有效避免硅材料和电解液的直接接触,从而提高硅材料的首次库伦效率和循环稳定性能。很显然,该技术方案是通过在纳米硅颗粒的外表面形成包覆层从而达到上述技术效果,属于外部界面工程。

5、又如,申请公布号为cn 112028065 a的中国专利文献公开了一种siox-sic-c/g硅碳复合材料及其制备和应用,具体公开的硅碳复合材料,包含石墨内核,以及在石墨内核表面逐层原位包覆的siox层、sic层、和无定型碳层;同样的,该方案也是通过在siox层的外部形成包覆层,起到保护氧化硅内核结构稳定性的作用,避免氧化硅与电解液直接接触发生副反应,影响库仑效率。仍然属于外部界面工程。

6、但从硅与导电碳主体材料之间的内部着手解决由于硅体积膨胀和收缩较大而导致的在循环过程中发生机械变形,包括断裂、粉化和导电材料脱层等问题的相关研究及技术方案的提出却很少。

技术实现思路

1、针对现有技术中存在的上述问题,本发明公开了一种硅碳负极材料,通过在多孔碳基底与纳米硅颗粒间沉积一层碳化硅界面薄层而制备得到,以其为活性组分制备电池负极,并进一步将该电池负极组装得到的锂离子电池具有优异的循环稳定性,兼具高的可逆比容量和高的首次库伦效率。

2、具体技术方案如下:

3、一种硅碳负极材料,包括多孔碳基底、均匀沉积在所述多孔碳基底孔道内及外表面的纳米硅颗粒,以及碳包覆层,所述多孔碳基底与所述纳米硅颗粒间还沉积有碳化硅界面层;

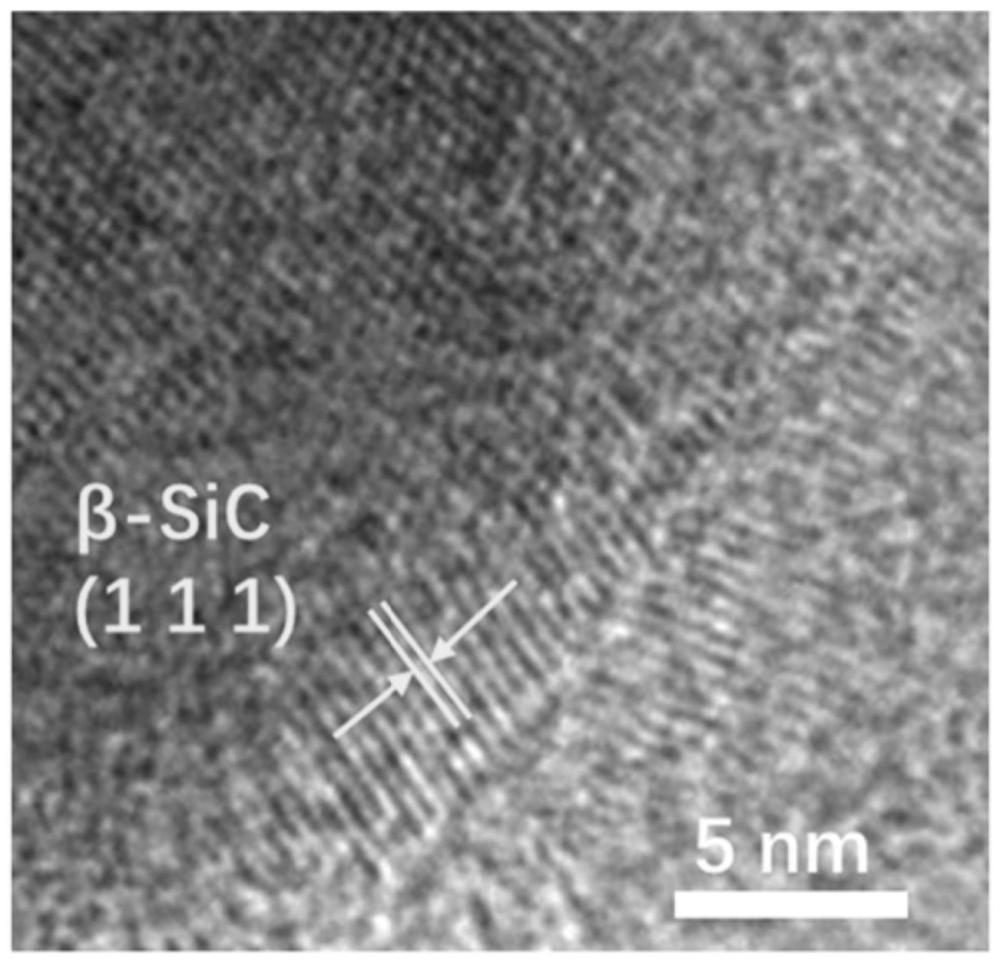

4、所述碳化硅界面层为具有(111)晶面的β-sic;

5、所述碳化硅界面层的厚度为1~5nm。

6、本发明公开的硅碳负极材料,是在以多孔碳基底的孔隙结构来缓冲纳米硅颗粒的体积膨胀的常规技术方案的基础上,从硅与导电碳主体材料(本发明中即多孔碳基底)的内部着手解决由于硅体积膨胀和收缩较大而导致的在循环过程中发生机械变形,包括断裂、粉化和导电材料脱层等问题,具体是通过在多孔碳基底与纳米硅颗粒间沉积一层含有β-sic的界面薄层,意外发现其兼具如下多重作用:一、为多孔碳基底和纳米硅颗粒之间提供强的结合力,解决了其连接处空隙的产生以及si循环分层的问题,缓解硅碳复合负极材料在循环过程中发生机械变形;二、抑制li离子在纳米硅和多孔碳材料界面之间的渗透,降低锂化过程中的拉伸应力,降低界面电阻实现快速充电下高稳定的循环性能;三、该薄层还能进一步抑制硅的体积膨胀,限制硅晶粒的增长,有效缩短锂离子的迁移路径,进一步缓解体积膨胀。

7、经试验发现,为了实现上述的多重作用,需要保证制备的碳化硅界面层为以(111)晶面为主的β-sic;若制备得到的碳化硅界面层中含有其它的晶面,甚至以其它晶面为主,如以(200)晶面为主,将无法在多孔碳基底和纳米硅颗粒之间提供强的结合力,最终制备的硅碳负极材料组装得到的电池的循环稳定性将大幅下降。此外,该碳化硅界面层需要为适当厚度的薄层,1~5nm为合适的厚度,在该厚度下既可以保证在多孔碳基底和纳米硅颗粒之间提供强的结合力,还可以保证多孔碳基底的孔道结构不会被堵塞,从而不会影响其抑制纳米硅体积膨胀功能的充分发挥。

8、本发明还公开了所述硅碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:

9、(1)惰性气氛下,将包括硅源气体a和碳源气体a的混合气通入内置多孔碳基底的反应器中,经气相沉积后得到包覆有碳化硅界面层的多孔碳基底;

10、所述气相沉积的温度为800~1000℃;

11、(2)向反应器中通入硅源气体b,经二次气相沉积后得到硅碳复合材料;

12、(3)向反应器中通入碳源气体b,经高温碳包覆及后处理得到所述硅碳负极材料。

13、步骤(1)中:

14、所述多孔碳基底的d50为0.1~20μm,比表面积为300~2000m2/g,平均孔径为1~50nm,孔容为0.1~2.0cm3/g。

15、所述硅源气体a选自甲硅烷、乙硅烷、二氯二氢硅、三氯氢硅中的一种或多种;

16、所述碳源气体a选自裂解温度为400~800℃的烷烃类气体,具体选自乙炔、乙烯等常用种类;

17、所述混合气的总流速为1~50l/min,其中,硅源气体a和碳源气体a的体积比为0.1~100:1;

18、所述气相沉积的时间为0.1~20h。

19、本制备工艺中,步骤(1)中气相沉积温度的控制是制备得到以(111)晶面为主的β-sic的关键,经试验发现,当气相沉积温度低于800℃,硅、碳间的反应程度低,即使制备得到少量的碳化硅界面层,也未观察到(111)晶面,因此无法实现上述的多重作用。而当气相沉积温度过高,如1200℃,制备得到的为以(200)晶面为主的β-sic,并未出现(111)特征晶面,且形成的碳化硅晶面层出现断层,影响该硅碳负极材料的循环稳定性。

20、优选的,所述气相沉积的温度为800~900℃,此时制备得到的均为以(111)晶面为主的β-sic;进一步优选,所述气相沉积的温度为900℃,制备得到的全部为(111)晶面的β-sic。

21、而通过对步骤(1)中混合气的流速、气源体积比、气相沉积的温度以及时间的共同调控可以控制制备的碳化硅界面层的厚度,基本原则是混合气的流速越快、气相沉积的温度越高、沉积的时间越长则碳化硅界面层的厚度越大,在以制备的碳化硅界面层的厚度为1~5nm的目标前提下,根据本领域的常规技术手段可以对上述参数在上述限定的大范围内进行适应性的调整。

22、优选的:

23、所述混合气的总流速为5~20l/min,如5l/min、10l/min、15l/min、20l/min;

24、硅源气体a和碳源气体a的体积比为0.1~10:1,如0.1:1、0.5:1、1:1、2:1、3:1、4:1、5:1、6:1、7:1、8:1、9:1、10:1;

25、气相沉积的温度为800℃、850℃、900℃、950℃、1000℃,气相沉积的时间为1~4h,如1h、2h、3h、4h。

26、优选的,所述碳化硅界面层的厚度为3~4nm。

27、步骤(2)中:

28、所述硅源气体b选自甲硅烷、乙硅烷、二氯二氢硅、三氯氢硅中的一种或多种,流速为1~50l/min;

29、所述二次气相沉积的温度为400~600℃,时间为2~12h。

30、步骤(3)中:

31、所述碳源气体b选自裂解温度为400~800℃的烷烃类气体;

32、所述高温碳包覆的温度为600~1000℃,时间为1~5h。

33、步骤(3)中,所述后处理包括打散、筛分、除磁中的一种或多种。

34、采用上述制备方法制备得到的硅碳负极材料,以产物的总质量为100%计,多孔碳含量为35~50wt%,β-sic含量为1~5wt%,硅含量为45~55wt%,碳层含量为3~5wt%。

35、本发明还公开了一种电池负极,包括负极集流体和沉积在所述负极集流体上的负极活性材料层;所述负极活性材料层中包含所述的硅碳负极材料。

36、本发明还公开了一种电池,包括所述的电池负极。

37、与现有技术相比,本发明具有如下优点:

38、本发明公开了一种硅碳负极材料的制备方法,通过对沉积碳化硅的温度进行精确调控,在多孔碳基底与纳米硅颗粒间沉积得到具有以(111)晶面为主的β-sic界面层,同时还可通过对沉积工艺的其它参数的共同调控对该界面层的厚度进行调控,以获得厚度为1~5nm的薄层;经试验意外发现,该β-sic界面薄层兼具为多孔碳基底和纳米硅颗粒之间提供强的结合力、抑制li离子在纳米硅和多孔碳材料界面之间的渗透以及进一步抑制硅的体积膨胀的多重作用,在上述多重作用的共同作用下可以显著提高该硅碳负极材料的电化学性能,尤其是其循环稳定性。

39、本发明还公开了根据上述方法制备得到的硅碳负极材料,以及以其为活性物质制备的电池负极并进一步组装而成的锂离子电池,经测试,该锂离子电池具有优异的循环稳定性,兼具高的可逆比容量和高的首次库伦效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!