一种功率模块液冷散热封装结构的制作方法

本发明属于半导体器件,具体涉及一种功率模块液冷散热封装结构。

背景技术:

1、碳化硅功率模块以其耐高温、高温环境下稳定性高等优点而成为研究的重点。如新能源汽车车用功率模块已从硅基igbt(缘栅双极晶体管,insulate-gate bipolartransistor,igbt)为主的时代,开始逐步进入以碳化硅mosfet(金氧半场效晶体管,metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, mosfet)为核心的发展阶段。

2、随着碳化硅功率模块功耗的增加,散热成为影响碳化硅功率模块长期稳定运行的重要因素。针对高压、大电流的高压功率模块,只能采用液冷散热方式。但是当前液冷散热方式大都是在功率模块的dbc(直接覆铜,direct bond copper,dbc)陶瓷基板下方焊接或贴合水冷板(界面材料),只能对芯片单面进行冷却。如cn116741724a-冷却集成的碳化硅模块及其制备方法、芯片的改造方法公开的方案中,通过设置歧管层,在芯片上设置微流道,提升了散热效率。

3、但是,前述专利申请仍然存在以下问题:芯片仅单面散热,芯片内部存在温度不均匀性,在与水冷板贴合处的芯片表面温度最低,远离水冷板端的芯片温度较高(该面通常采用环氧树脂密封),两表面的温度差导致了内部的温度梯度,影响芯片的使用寿命。并且,随着功率的上升,为保证功率芯片的正常运行,通常采用加大流体流量的方式,这种方式会增大芯片内部的温度差,降低芯片的可靠性。同时,前述专利申请只公开了液冷散热结构,而未公开完整封装结构,未能将封装与液冷进行结合,也未公开具体接线结构。当采用双面冷却结构后,还需要解决封装和接线问题。

4、此外,虽然现有技术中也有双面散热的功率模块,但是大都并非采用液冷散热。少数的双面液冷散热结构,其冷却液与功率芯片间间隔了铝壳、铜、环氧树脂等,导致热阻较大,散热效率较低,且结构较为复杂,仍有很多提升空间。同时,现有双面液冷散热封装结构多采用环氧树脂等进行封装。

技术实现思路

1、本发明针对现有碳化硅功率模块散热效率较低的不足,提供一种功率模块液冷散热封装结构,对芯片进行多面的液冷散热,降低热阻,提高散热效率,减小温度差。

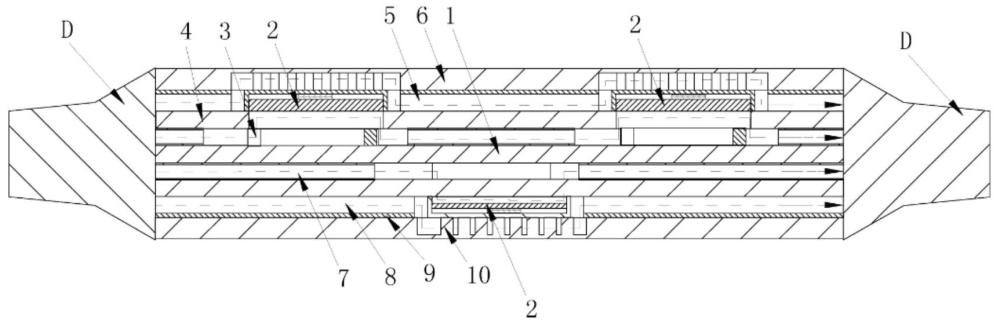

2、为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种功率模块液冷散热封装结构,所述功率模块液冷散热封装结构包括:

3、dbc陶瓷基板;

4、功率芯片;

5、内铜层,位于功率芯片和dbc陶瓷基板之间,形成流经功率芯片的内冷却通道;

6、外铜层,形成用于对功率芯片的外侧进行冷却的外冷却通道;

7、冷却液,在内冷却通道和外冷却通道流动;

8、引线,一端连接功率芯片,另一端经内铜层、dbc陶瓷基板引出;

9、其中,dbc陶瓷基板、内铜层、功率芯片、外铜层沿厚度方向层叠分布并连接为一个整体。

10、本发明的功率模块液冷散热封装结构,设有内铜层和外铜层,内铜层位于功率芯片和dbc陶瓷基板之间并形成内冷却通道,外铜层形成外冷却通道,冷却液流经内冷却通道,内冷却通道中流动的冷却液直接流经功率芯片,对功率芯片的厚度方向的一面进行冷却,外冷却通道中流动的冷却液直接或间接流经功率芯片,功率芯片的厚度方向的另一面进行冷却,相比现有技术单面冷却结构,本发明的功率模块液冷散热封装结构对功率芯片进行更多面的散热,提高了散热效率,降低了不同面的温度差;外铜层可以直接形成封装结构的外表面,无需使用环氧树脂等密封材料作为封装结构的外表面;采用新的引线引出结构,以不妨碍实现双面液冷。

11、作为外铜层改进的一个方向,外冷却通道与功率芯片相隔离,从而避免外冷却通道中的冷却液对功率芯片可能造成的腐蚀带来的绝缘问题,并且降低功率芯片的绝缘要求。外冷却通道与功率芯片的隔离通过铜层之间的密封实现,相比采用环氧树脂等方式的密封更加可靠。

12、作为外铜层改进的另一个方向,功率芯片与引线连接后绝缘处理,冷却液为绝缘的冷却液,外铜层包括基部,基部上形成入水槽、散热槽和出水槽,入水槽、散热槽和出水槽形成外冷却通道,功率芯片位于散热槽中。外冷却通道中的冷却液流经功率芯片厚度方向一侧表面,提升散热效果,但同时也对功率芯片的绝缘提出较高要求。

13、作为内铜层的改进方向,内铜层包括歧管分流板和内导流板,歧管分流板位于dbc陶瓷基板和内导流板之间,歧管分流板具有歧管入水孔、分流歧管和歧管出水孔,内导流板具有厚度方向贯通的贯通导流槽;功率芯片包括衬底层、材料层和漏极,衬底层具有微流道,贯通导流槽连通微流道和分流歧管。

14、作为功率芯片分布的改进的方向,内铜层分为第一内铜层和第二内铜层,外铜层分为第一外铜层和第二外铜层,第一内铜层和第一外铜层间设有两个功率芯片,第二内铜层和第二外铜层间设有一个功率芯片,内铜层中的功率芯片和外铜层中的功率芯片在水平面(长宽面)上的投影错开,第一外铜层和第二外铜层形成封装结构的厚度方向的外表面。

15、本发明的功率模块液冷散热封装结构的有益效果是:设有内铜层和外铜层,内铜层位于功率芯片和dbc陶瓷基板之间并形成内冷却通道,外铜层相比芯片更远离dbc陶瓷基板并形成外冷却通道,冷却液流经内冷却通道,内冷却通道中流动的冷却液直接流经功率芯片,对功率芯片的厚度方向的一面进行冷却,外冷却通道中流动的冷却液直接或间接流经功率芯片,功率芯片的厚度方向的另一面进行冷却,相比现有技术单面冷却结构,本发明的功率模块液冷散热封装结构对功率芯片进行更多面的散热,提高了散热效率,降低了不同面的温度差,提升功率芯片工作可靠性;相比现有的双面水冷散热结构,外铜层可以直接形成封装结构的外表面,无需使用环氧树脂等密封材料作为封装结构的外表面;采用新的引线引出结构,以不妨碍实现双面液冷。

技术特征:

1.一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:所述功率模块液冷散热封装结构包括:

2.根据权利要求1所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:外冷却通道与功率芯片(2)相隔离。

3.根据权利要求2所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:外铜层包括外导流板和封盖板,外导流板位于封盖板和内铜层之间,外导流板朝向功率芯片(2)的一面形成具有顶壁和环形侧壁的容纳槽(56),容纳槽(56)与外冷却通道相隔离,功率芯片(2)位于容纳槽(56)中。

4.根据权利要求3所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:外导流板具有入水槽(51)和出水槽(54),外导流板具有厚度方向的导外槽(52)和导内槽(53),封盖板朝向功率芯片(2)一面形成散热槽(61),入水槽(51)、导外槽(52)、散热槽(61)、导内槽(53)和出水槽(54)形成外冷却通道。

5.根据权利要求4所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:外导流板上形成两个沿第一水平方向分布的容纳槽(56),功率芯片(2)有两个,导外槽(52)和导内槽(53)均有两个,中间的导内槽(53)和导外槽(52)之间形成中间槽(55);散热槽(61)中形成散热翅片(62)。

6.根据权利要求1所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:功率芯片(2)与引线(l)连接后绝缘处理,冷却液为绝缘的冷却液,外铜层包括基部,基部上形成入水槽(51)、散热槽(61)和出水槽(54),入水槽(51)、散热槽(61)和出水槽(54)形成外冷却通道,功率芯片(2)位于散热槽(61)中。

7.根据权利要求1至6任一所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:功率芯片(2)为大功率功率芯片(2),功率芯片(2)包括衬底层、材料层和漏极,衬底层具有与内铜层密封连接的环形密封部,漏极通过铜连接板和引线(l)相连,材料层、漏极、铜连接板和引线(l)与外铜层间绝缘。

8.根据权利要求7所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:内铜层包括歧管分流板和内导流板,歧管分流板位于dbc陶瓷基板(1)和内导流板之间,歧管分流板具有歧管入水孔(31)、分流歧管(32)和歧管出水孔(33),内导流板具有厚度方向贯通的贯通导流槽(41),衬底层还形成凹槽(22),凹槽(22)中形成微流道,贯通导流槽(41)连通微流道和分流歧管(32),歧管入水孔(31)、分流歧管(32)、贯通导流槽(41)和歧管出水孔(33)形成内冷却通道。

9.根据权利要求1至6任一所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:内铜层分为第一内铜层和第二内铜层,外铜层分为第一外铜层和第二外铜层,第一内铜层和第一外铜层间设有两个功率芯片(2),第二内铜层和第二外铜层间设有一个功率芯片(2),内铜层中的功率芯片(2)和外铜层中的功率芯片(2)沿厚度方向的投影错开,第一外铜层和第二外铜层形成封装结构的厚度方向的外表面。

10.根据权利要求1所述的一种功率模块液冷散热封装结构,其特征在于:所述功率模块液冷散热封装结构还包括分液器(d),分液器(d)与内冷却通道、外冷却通道相连通;

技术总结

本发明属于半导体器件技术领域,具体涉及一种功率模块液冷散热封装结构。针对现有碳化硅功率模块散热效率较低的不足,本发明采用如下技术方案:一种功率模块液冷散热封装结构,包括DBC陶瓷基板;功率芯片;内铜层,形成流经功率芯片的内冷却通道;外铜层,形成外冷却通道;冷却液,在内冷却通道和外冷却通道流动;引线,一端连接功率芯片,另一端经内铜层、DBC陶瓷基板引出;DBC陶瓷基板、内铜层、功率芯片、外铜层沿厚度方向层叠分布并连接为一个整体。本发明的有益效果是:提高了散热效率,降低了不同面的温度差,提升功率芯片工作可靠性;相比现有的双面水冷散热结构,外铜层可以直接形成封装结构的外表面。

技术研发人员:王异凡,骆丽,邵先军,王威,戚宣威,龚金龙,吴赞,曾明全,李俊业,王一帆,王尊,孙明

受保护的技术使用者:国网浙江省电力有限公司电力科学研究院

技术研发日:

技术公布日:2024/2/6

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!