一种正极片及其制备方法和应用与流程

本发明涉及锂电池,尤其是涉及一种正极片及其制备方法和应用。

背景技术:

1、随着新能源汽车行业的发展,为满足市场对新能源汽车兼具续航能力与快充性能的需求,需要开发具有高能量密度与高倍率性能的动力电池。目前,提高电池的极片涂布面密度是提高电池能量密度的有效手段,但是,随着极片涂布面密度的增加,电池的倍率性能将出现衰减趋势,导致锂电池难以兼顾高能量密度与优异的快充性能。

2、当前技术下,常采用双层结构的正极片设计来同时提高电池的能量密度与快充性能。而双层结构正极片由于极片厚度高,电子传输距离较远,导致电子在远离集流体的电极层中的传输能力变弱,对锂电池的倍率性能产生负面影响;并且,电解液对靠近正极集流体部分的活性物质层的浸润性下降,不利于厚电极锂电池容量的发挥。

3、因此,亟待提供一种能够兼顾高能量密度和优异倍率性能的锂电池。

技术实现思路

1、为了使锂电池能够兼顾高能量密度和优异的倍率性能,本技术提供一种正极片及其制备方法和应用。

2、第一方面,本技术提供一种正极片,采用如下的技术方案:

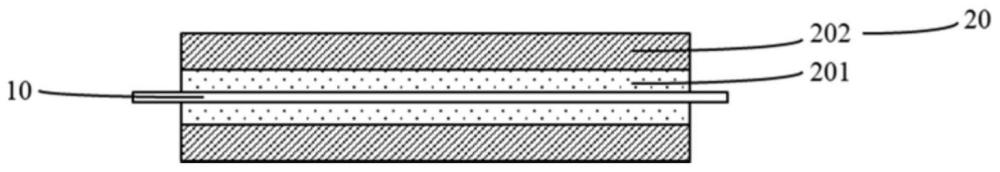

3、一种正极片,包括集流体以及设置在所述集流体的至少一个表面上的复合活性物质层,所述复合活性物质层包括依次层叠设置的第一活性物质层和第二活性物质层,所述第二活性物质层设置在所述第一活性物质层远离所述集流体的表面上;

4、所述第一活性物质层包括第一导电剂,所述第一导电剂包括炭黑和多壁碳纳米管;所述第二导电剂包括单壁碳纳米管和气相生长碳纤维,所述气相生长碳纤维具有中空结构。

5、气相生长碳纤维是以低碳烃为原料,用过渡金属等超微细粒子(催化剂)为晶核,在氢气及其它含氧气体中进行热解析出的纤维状炭素材料,属不规则短纤维。相较于多壁碳纳米管,单壁碳纳米管在正极浆料中具有更好的分散性能,将单壁碳纳米管作为导电剂应用于距离集流体较远的第二活性物质层中,能够有效提升第二活性物质层中的电子传输能力,进而提升锂电池的倍率性能。

6、第一活性物质层中炭黑与多壁碳纳米管的配合,一方面,多壁碳纳米管与炭黑构建的导电网络结构可与活性材料形成点对点接触,有利于活性物质层对电解质的吸附,避免靠近集流体的第一活性物质层中离子、电子传输性能下降,提高锂电池的倍率性能;另一方面,由于多壁碳纳米管在制备的过程中,层与层之间很容易成为陷阱中心而捕获各种缺陷,因而多壁碳纳米管的管壁上通常布满小洞样的缺陷,将炭黑于多壁碳纳米管混用,能够在一定程度上弥补多壁碳纳米管表面的缺陷,进一步提高靠近集流体的第一活性物质层的导电性。

7、第二活性物质层中单壁碳纳米管与气相生长碳纤维的配合,一方面,能够在极片中构建有利于电子传输的导电网络;另一方面,气相生长碳纤维的加入有利于提高第二活性物质层对电解液的吸附性,使更多的电解液能够进入到第二活性物质层中,并且,靠近集流体的第一活性物质层中的多壁碳纳米管也具有中空结构,使远离电解液的第一活性物层也能够吸附浸润第二活性物质层中的电解液,提高电解液对极片的浸润程度,从而提高电池充放电过程中的动力学性能,有利于锂电池循环性能的提升和能量密度的发挥。

8、因此,本技术的正极片应用在锂电池中后,能够使锂电池兼顾高能量密度和优异的倍率性能。

9、优选地,所述单壁碳纳米管包括酸处理单壁碳纳米管、碱处理单壁碳纳米管中的至少一种。

10、酸处理单壁碳纳米管和碱处理碳纳米管的分散性能相较于未经处理的单壁碳纳米管分散性好,更有助于在远离集流体的第二活性物质层中形成导电网络,进一步提升电子在极片中的传输性能,提高锂电池的倍率性能和循环性能。

11、优选地,所述酸处理单壁碳纳米管采用如下步骤制备得到:将所述单壁碳纳米管与酸液混合,搅拌1-2h后于85-95℃下加热2-3h,固液分离后对所得固体产物进行清洗,得到所述酸处理单壁碳纳米管。

12、优选地,所述酸液包括体积比为2-3:1的硝酸和硫酸,所述硝酸的浓度为8-12mol/l,所述硫酸的浓度为8-12mol/l。

13、所述碱处理单壁碳纳米管采用如下步骤制备得到:将所述单壁碳纳米管与碱液混合,搅拌1-2h后于85-95℃下加热2-3h,固液分离后对所得固体产物进行清洗,得到所述碱处理单壁碳纳米管。

14、优选地,所述碱液包括浓度为5-8mol/l的氢氧化钠溶液。

15、本技术中使用的酸处理和碱处理方法简单,成本低,便于工业化生产。

16、优选地,所述单壁碳纳米管的长径比大于所述多壁碳纳米管的长径比;所述多壁碳纳米管的长径比为3-500:1;所述单壁碳纳米管的长径比为30-1000:1。

17、本技术中,单壁碳纳米管swcnt的长径比大于多壁碳纳米管mwcnt的长径比,因此,单壁碳纳米管的电阻率相较于多壁碳纳米管的电阻率小,有利于在远离集流体的第二活性物质层中形成良好的导电网络;与此同时,长径比更高的单壁碳纳米管与活性物质层中的活性材料的接触点更多,进一步提高远离集流体的第二活性物质层的导电性,从而使第二活性物层与第一活性物质层的导电性均维持在较为优异的水平,有利于电子在集流体和复合活性物质层之间的传导,提高锂电池的倍率性能。当多壁碳纳米管和单壁碳纳米管的长径比控制在上述范围内时,能够将远离集流体的第二活性物质层的电子传输能力调整到与靠近集流体的第一活性物质层的电子传输能力相近的水平,避免电子在远离集流体的活性物质层部分出现电子传输困难的情况,从而提高锂电池的倍率性能。

18、优选地,所述单壁碳纳米管的长度大于所述多壁碳纳米管的长度;所述多壁碳纳米管的长度为5-60μm,所述单壁碳纳米管的长度为10-200μm。

19、通过控制单壁碳纳米管的长度大于多壁碳纳米管的直径,单壁碳纳米管更容易在远离集流体的第二活性物层中搭接形成网状结构,有助于提高第二活性物质层的电子传输能力,提高锂电池的倍率性能。

20、优选地,所述炭黑的粒径为10-60nm。

21、满足上述取值范围的炭黑能够促进弥补多壁碳纳米管表面的缺陷,并且在第一活性物质层中与活性材料形成点对点接触,提高第一活性物质层的导电性;当炭黑粒径过小或者过大时,均无法对多壁碳纳米管表面的缺陷形成有效的修补,这将在一定程度上降低第一活性物质层的导电性。

22、优选地,所述气相生长碳纤维的长度为10-100μm,所述气相生长碳纤维的长径比为300-800:1。

23、优选地,所述第一导电剂在所述第一活性物质层中的含量为0.5wt%-1.8wt%;和/或,所述第二导电剂在所述第二活性物质层中的含量为0.8wt%-2wt%。

24、通过控制第一导电剂和第二导电剂分别在第一活性物质层和第二活性物质层中的用量,有利于在第一活性物质层和第二活性物质层中形成搭接的导电网络,使第二活性物质层的导电性能够与第一活性物质层的导电性保持在相近的水平,提高锂电池的倍率性能。

25、优选地,所述第一导电剂中所述炭黑与所述多壁碳纳米管的质量比为1.5-2:1;所述第二导电剂中所述气相生长碳纤维与所述单壁碳纳米管的质量比为1-1.5:1。

26、通过控制第一导电剂中炭黑与多壁碳纳米管的质量比,炭黑能够将弥补多壁碳纳米管表面的缺陷,提高第一活性物质层中导电网络的导电性;通过控制第二导电剂中单壁碳纳米管与气相生长碳纤维的质量比,能够在提高第二活性物质层中导电网络连续性的同时提高第二活性物质层的吸电解液性,进而提高复合活性物质层的导电性,并且促进锂电池比能量的发挥。

27、优选地,所述第一活性物质层中还包括第一活性材料,所述第二活性物质层中还包括第二活性材料,所述第一活性材料与所述第二活性材料的质量比为1:9-9:1。

28、优选地,所述第一活性材料与所述第二活性材料各自独立地选自磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元正极材料中的至少一种。

29、优选地,所述第一活性材料的粒径d50为0.8-1.4μm;所述第二活性材料的粒径d50为1-1.6μm.

30、本技术中的正极片能够应用于各种类型的锂电池中并提高锂电池的倍率性能和循环性能。

31、第二方面,本技术提供一种正极片的制备方法,采用如下的技术方案:

32、一种正极片的制备方法,包括如下步骤:

33、s1:将包括第一活性材料、所述第一导电剂的原料制成第一活性浆料;将包括第二活性材料、所述第二导电剂的原料制成第二活性浆料;

34、s2:将所述第一活性浆料涂覆在所述集流体的至少一个表面上后烘干,再涂覆第二活性浆料后烘干得到所述正极片;或,将所述第一活性浆料与所述第二活性浆料同时涂布在所述集流体的至少一个表面上,烘干得到所述正极片。

35、优选地,所述s2中涂覆过程利用双层涂布设备进行。

36、第三方面,本技术提供一种锂离子电池,采用如下的技术方案:

37、一种锂离子电池,所述锂离子电池包括正极片,所述正极片为如上所述的正极片或如上所述的方法制备得到的正极片。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!