背接触太阳能电池、电池组件和光伏系统的制作方法

本申请涉及太阳能电池,尤其涉及一种背接触太阳能电池、电池组件和光伏系统。

背景技术:

1、背接触太阳能电池是一种将发射极和基极接触电极均放置在电池背面的电池,该电池的受光面无任何金属电极遮挡,从而有效增加了电池片的短路电流。

2、在现有技术中,背接触太阳能电池背面上的p/n掺杂区通常通过衬底隔绝,同时,后道工艺例如:iv测试、组件排版的定位识别采取则直接捕抓背接触太阳能电池的背面p/n图形以实现定位。然而,直接采用背面p/n图形识别难度较高,容易引起一定的定位失效,进而减低电池/组件良率,增加了产品成本。

技术实现思路

1、本申请提供一种背接触太阳能电池、电池组件和光伏系统,旨在解决现有技术中的背接触太阳能电池在工艺中采用背面p/n图形识别难度较高,容易引起一定的定位失效,进而减低电池/组件良率,增加了产品成本的技术问题。

2、本申请是这样实现的,本申请实施例的背接触太阳能电池包括:

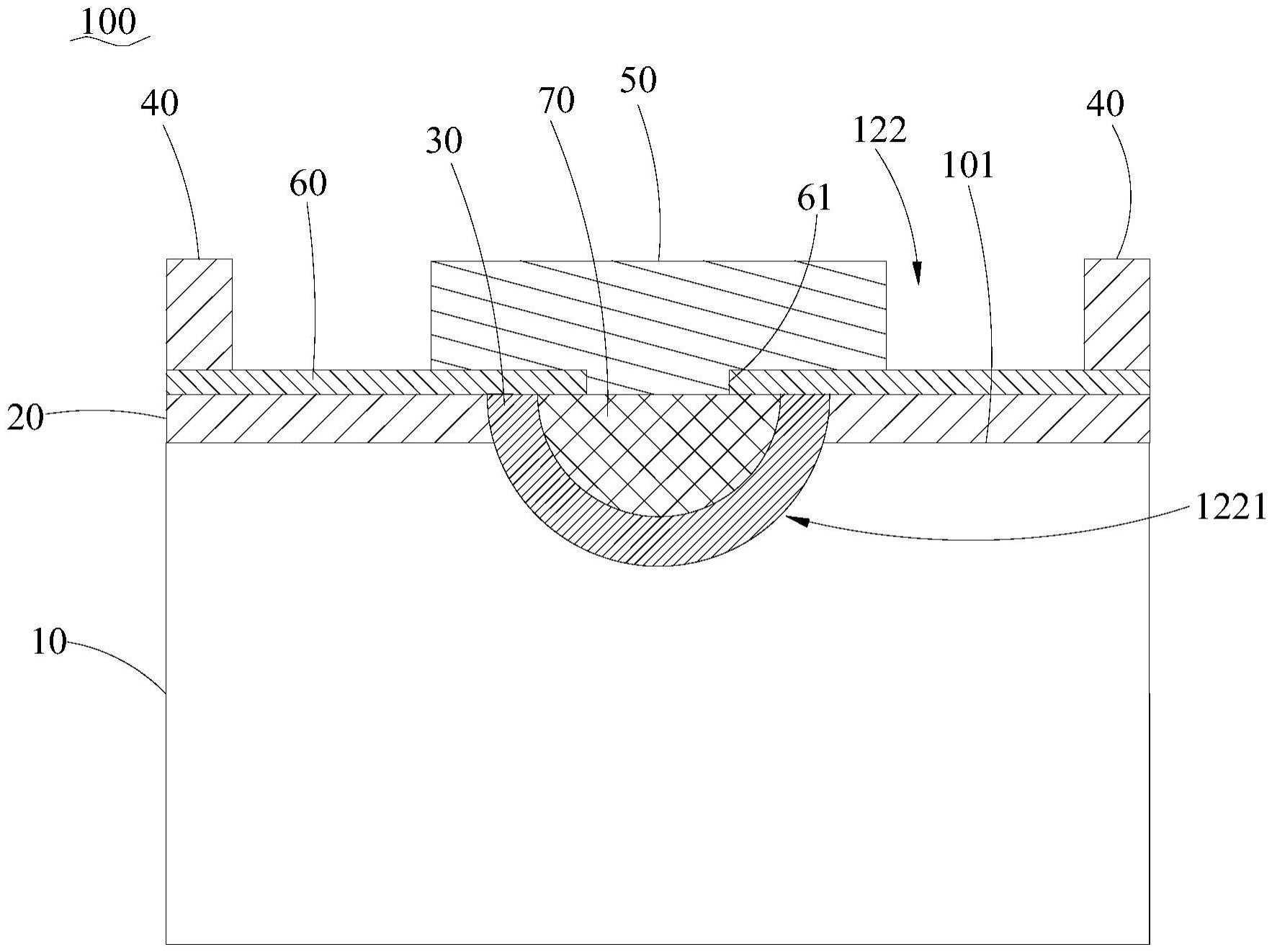

3、硅基底,所述硅基底的背面包括交替设置的第一区域和第二区域,至少一个所述第二区域包括沟槽区域和非沟槽区域,所述非沟槽区域处形成有至少一个第一内陷区域;

4、第一掺杂层,所述第一掺杂层设置在所述第一区域以及所述非沟槽区域中除所述第一内陷区域以外的区域上;和

5、设于所述第一内陷区域表面的第二掺杂层,所述第二掺杂层与所述第一掺杂层复合接触,所述第二掺杂层与所述第一掺杂层的极性相反。。

6、更进一步地,在单个所述第二区域中,所述非沟槽区域的数量为多个,多个所述非沟槽区域间隔设置。

7、更进一步地,在单个所述第二区域中,相邻两个所述非沟槽区域的间距为1cm-25cm。

8、更进一步地,形成有所述非沟槽区域的所述第二区域的数量为单个或者多个。

9、更进一步地,在所述第二区域的长度方向上,所述非沟槽区域的长度为0.05cm-10cm。

10、更进一步地,在所述第二区域的长度方向上,所有所述非沟槽区域的长度之和与所述硅基底的背面总面积之比为0.003cm/cm2-1.8cm/cm2。

11、更进一步地,在单个所述第二区域中,所述非沟槽区域的数量为m个,在所述第二区域的长度方向上,m个所述非沟槽区域的长度的总和与所述第二区域的长度的比值为0.005-0.5,其中,m为大于或者等于1的正整数。

12、更进一步地,所述第一掺杂层为掺杂多晶硅层,所述第一掺杂层与所述硅基底之间设有薄介电层。

13、更进一步地,所述第一内陷区域内填充还有第一铝硅合金层,所述第一铝硅合金层与所述第二掺杂层接触。

14、更进一步地,所述背接触太阳能电池还包括覆盖所述第一区域和所述第二区域的钝化膜层,所述钝化膜层上与所述第一内陷区域对应的位置开设有第一开口,所述第一内陷区域的宽度大于所述第一开口的宽度且所述第一内陷区域在厚度方向上的正投影面积大于所述第一开口在厚度方向上的正投影面积。

15、更进一步地,所述背接触太阳能电池还包括覆盖所述第一区域和所述第二区域的钝化膜层,所述沟槽区域内沿所述第二区域的长度方向形成有若干第二内陷区域,若干所述第二内陷区域间隔设置且所述第二内陷区域与所述第一内陷区域间隔,所述钝化膜层上与所述第二内陷区域对应的位置开设有第二开口,所述第二内陷区域的宽度大于所述第二开口的宽度且所述第二内陷区域在厚度方向上的正投影面积大于所述第二开口在厚度方向上的正投影面积,所述第二内陷区域的表面设有第三掺杂层,所述第三掺杂层的极性与所述第二掺杂层的极性相同。

16、更进一步地,所述第二内陷区域内填充有第二铝硅合金层,所述第二铝硅合金层与所述第三掺杂层接触。

17、更进一步地,所述第一内陷区域的表面积大于所述第一内陷区域在厚度方向上的正投影面积的1.05;

18、和/或,所述第二内陷区域的表面积大于所述第二内陷区域在厚度方向上的正投影面积的1.05。

19、更进一步地,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域的长度小于1000um,宽度小于100um;

20、和/或,沿所述第二区域的长度方向,所述第二内陷区域的长度小于1000um,宽度小于100um。

21、更进一步地,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域两端的宽度大于中间的宽度;和/或

22、沿所述第二区域的长度方向,所述第二内陷区域两端的宽度大于中间的宽度。

23、更进一步地,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域两端的宽度大于中间的宽度的1.2倍;

24、和/或,沿所述第二区域的长度方向,所述第二内陷区域两端的宽度大于中间的宽度的1.2倍。

25、更进一步地,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域两端的内陷深度大于中间的内陷深度2um以上;和/或

26、沿所述第二区域的长度方向,所述第二内陷区域两端的内陷深度大于中间的内陷深度2um以上。

27、本申请还提供一种电池组件,所述电池组件包括上述任一项所述的背接触太阳能电池。

28、本申请还提供一种光伏系统,所述光伏系统包括上述的电池组件。

29、在本申请实施例的背接触太阳能电池、电池组件和光伏系统中,硅基底的背面的至少一个第二区域包括沟槽区域和非沟槽区域,非沟槽区域处形成有至少一个第一内陷区域。第一掺杂层设置在第一区域和非沟槽区域除第一内陷区域以外的区域上。第二掺杂层设于第一内陷区域内且与第一掺杂层复合接触。如此,至少一个第二区域内具有沟槽区域和非沟槽区域,非沟槽区域上的第一掺杂层和非沟槽区域下方的第二掺杂层形成交叉,从而形成一个容易识别的定位识别点,提升了定位识别效果和准确性,进而提高背接触太阳能电池和电池组件良率,降低产品成本。同时,通过在非沟槽区域形成第一内陷区域并在第一内陷区域处引入第一掺杂层和第二掺杂层之间的复合接触,可增加其在反向偏压下的电流,增强电注入效果,提高后续在修复背接触太阳能电池时的修复效率和修复效果。

30、本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

技术特征:

1.一种背接触太阳能电池,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,在单个所述第二区域中,所述非沟槽区域的数量为多个,多个所述非沟槽区域间隔设置。

3.根据权利要求2所述的背接触太阳能电池,其特征在于,在单个所述第二区域中,相邻两个所述非沟槽区域的间距为1cm-25cm。

4.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,形成有所述非沟槽区域的所述第二区域的数量为单个或者多个。

5.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,在所述第二区域的长度方向上,所述非沟槽区域的长度为0.05cm-10cm。

6.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,在所述第二区域的长度方向上,所有所述非沟槽区域的长度之和与所述硅基底的背面总面积之比为0.003cm/cm2-1.8cm/cm2。

7.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,在单个所述第二区域中,所述非沟槽区域的数量为m个,在所述第二区域的长度方向上,m个所述非沟槽区域的长度的总和与所述第二区域的长度的比值为0.005-0.5,其中,m为大于或者等于1的正整数。

8.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述第一掺杂层为掺杂多晶硅层,所述第一掺杂层与所述硅基底之间设有薄介电层。

9.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述第一内陷区域内填充还有第一铝硅合金层,所述第一铝硅合金层与所述第二掺杂层接触。

10.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述背接触太阳能电池还包括覆盖所述第一区域和所述第二区域的钝化膜层,所述钝化膜层上与所述第一内陷区域对应的位置开设有第一开口,所述第一内陷区域的宽度大于所述第一开口的宽度且所述第一内陷区域在厚度方向上的正投影面积大于所述第一开口在厚度方向上的正投影面积。

11.根据权利要求1所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述背接触太阳能电池还包括覆盖所述第一区域和所述第二区域的钝化膜层,所述沟槽区域内沿所述第二区域的长度方向形成有若干第二内陷区域,若干所述第二内陷区域间隔设置且所述第二内陷区域与所述第一内陷区域间隔,所述钝化膜层上与所述第二内陷区域对应的位置开设有第二开口,所述第二内陷区域的宽度大于所述第二开口的宽度且所述第二内陷区域在厚度方向上的正投影面积大于所述第二开口在厚度方向上的正投影面积,所述第二内陷区域的表面设有第三掺杂层,所述第三掺杂层的极性与所述第二掺杂层的极性相同。

12.根据权利要求11所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述第二内陷区域内填充有第二铝硅合金层,所述第二铝硅合金层与所述第三掺杂层接触。

13.根据权利要求11所述的背接触太阳能电池,其特征在于,所述第一内陷区域的表面积大于所述第一内陷区域在厚度方向上的正投影面积的1.05;

14.根据权利要求11所述的背接触太阳能电池,其特征在于,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域的长度小于1000um,宽度小于100um;

15.根据权利要求11所述的背接触太阳能电池,其特征在于,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域两端的宽度大于中间的宽度;和/或

16.根据权利要求11所述的背接触太阳能电池,其特征在于,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域两端的宽度大于中间的宽度的1.2倍;

17.根据权利要求11所述的背接触太阳能电池,其特征在于,沿所述第二区域的长度方向,所述第一内陷区域两端的内陷深度大于中间的内陷深度2um以上;和/或

18.一种电池组件,其特征在于,包括权利要求1-17任一项所述的背接触太阳能电池。

19.一种光伏系统,其特征在于,包括权利要求18所述的电池组件。

技术总结

本申请适用于太阳能电池技术领域,提供了一种背接触太阳能电池、电池组件和光伏系统,硅基底的背面至少一个第二区域包括沟槽区域和非沟槽区域,非沟槽区域处形成有至少一个第一内陷区域,第一掺杂层设置在第一区域以及非沟槽区域中除第一内陷区域以外的区域上,第二掺杂层设于第一内陷区域表面,第二掺杂层与第一掺杂层复合接触,第二掺杂层与第一掺杂层的极性相反。如此,非沟槽区域上的第一掺杂层和非沟槽区域下方的第二掺杂层形成交叉,从而形成一个容易识别的定位识别点,提升了定位识别效果和准确性。通过在非沟槽区域形成第一内陷区域并在第一内陷区域处引入第一掺杂层和第二掺杂层之间的复合接触,可增强电注入效果,提高修复效率和效果。

技术研发人员:王永谦,刘生璞,丁森,陈刚

受保护的技术使用者:浙江爱旭太阳能科技有限公司

技术研发日:20230316

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!