一种极耳中置极片和二次电池的制作方法

本技术属于二次电池,尤其涉及一种极耳中置极片和二次电池。

背景技术:

1、随着科学技术的快速发展和市场的不断成熟,在可以预见的未来,市场对电池的需求将呈现爆发式上升,对电池的性能的要求也将不断提高。而快充性能是目前锂离子电池发展的重要方向之一,其中极耳中置结构是电池快充性能的重要影响因素之一。

2、在锂离子电池中,极耳的位置对于锂离子电池内阻以及倍率有明显的影响,当极耳处于正负极片的中间时,电池的内阻以及倍率性能最好。而极耳中置结构一般通过激光清洗、间隔涂布、贴胶带等方式实现,这种结构由于极耳离料区的位置过于接近,焊接时该区域的能量较高,容易导致焊接时出现极片开裂、掉粉,进而导致电池低容,甚至出现安全隐患。因此,亟需一种技术方案解决上述问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于:针对现有技术的不足,而提供一种极耳中置极片,能够解决极片开裂、掉粉的问题。

2、为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

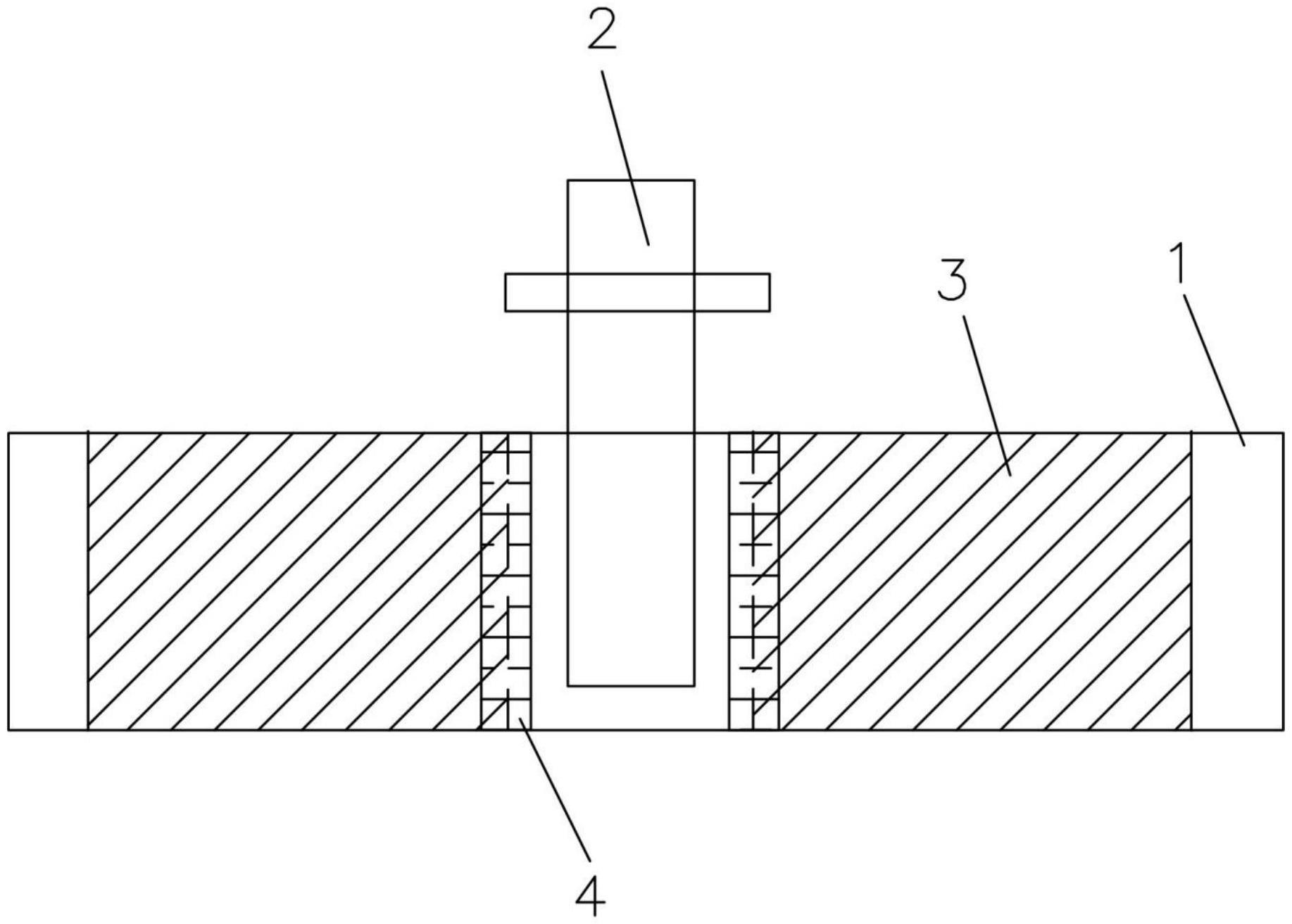

3、一种极耳中置极片,包括集流体、设置于集流体中部位置的极耳、设置于集流体至少一表面的活性物质层以及吸能保护层,所述集流体设置有涂覆区和中部空箔区,所述中部空箔区与涂覆区相接形成相接线,所述活性物质层设置于涂覆区,所述极耳设置于中部空箔区,所述吸能保护层设置于相接线,所述吸能保护层用于吸收极耳焊接时的能量。

4、其中,所述吸能保护层的厚度为1.0~20.0μm。

5、其中,所述吸能保护层的孔隙率为10%~50%。

6、其中,所述吸能保护层为聚酰胺酰亚胺层、聚偏二氟乙烯层、聚乙烯醇层、聚四氟乙烯层、聚烯烃层、聚胺酯层中的一种。

7、其中,所述吸能保护层的宽度为0.2~5cm。

8、其中,所述集流体为铜箔、铝箔中的一种。

9、其中,所述集流体的厚度为0.5~10μm。

10、其中,所述活性物质层的厚度为10~30μm。

11、其中,所述极耳的材质为镍、铜中的一种。

12、相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于:

13、1、本实用新型提供一种极耳中置极片,在集流体的空箔区与涂覆区的相接处的相接线覆盖设置有吸能保护层,能够吸收极耳在空箔区焊接时的能量,从而避免靠近空箔区的活性物质层开裂或掉粉,进而提高极片质量和性能。

14、2、与传统贴胶相比,本实用新型的极耳中置极片设置有吸能保护层,而且吸能保护层4具有较大的空隙,允许锂离子通过,从而避免吸能保护层4挡住活性物质层3而影响电池容量,因此,相对于常规的贴胶设置,本实施例的设置有具有较大孔隙率的吸能保护层4,能够更大限度利用极片面积,从而能够提高电池的能量密度。

技术特征:

1.一种极耳中置极片,其特征在于,包括集流体、设置于集流体中部位置的极耳、设置于集流体至少一表面的活性物质层以及吸能保护层,所述集流体设置有涂覆区和中部空箔区,所述中部空箔区与涂覆区相接形成相接线,所述活性物质层设置于涂覆区,所述极耳设置于中部空箔区,所述吸能保护层覆盖所述相接线,所述吸能保护层用于吸收极耳焊接时的能量。

2.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述吸能保护层的厚度为1.0~20.0μm。

3.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述吸能保护层的孔隙率为10%~50%。

4.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述吸能保护层为聚酰胺酰亚胺层、聚偏二氟乙烯层、聚乙烯醇层、聚四氟乙烯层、聚烯烃层、聚胺酯层中的一种。

5.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述吸能保护层的宽度为0.2~5cm。

6.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述集流体为铜箔、铝箔中的一种。

7.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述集流体的厚度为0.5~10μm。

8.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述活性物质层的厚度为10~30μm。

9.根据权利要求1所述的极耳中置极片,其特征在于,所述极耳的材质为镍、铜中的一种。

10.一种二次电池,其特征在于,包括权利要求1~9中任一项所述的极耳中置极片。

技术总结

本技术属于二次电池技术领域,尤其涉及一种极耳中置极片,包括集流体、设置于集流体中部位置的极耳、设置于集流体至少一表面的活性物质层以及吸能保护层,所述集流体设置有涂覆区和中部空箔区,所述中部空箔区与涂覆区相接形成相接线,所述活性物质层设置于涂覆区,所述极耳设置于中部空箔区,所述吸能保护层覆盖所述相接线,所述吸能保护层用于吸收极耳焊接时的能量。本技术的极耳中置极片在涂覆区与中部空箔相接的相接线设置吸能保护层,在焊接极耳时能够吸收能量,避免过多的能量传递到涂覆区,导致活性物质层掉粉脱落,从而提高极片的质量和性能。

技术研发人员:王林桥,陈黄,钟欣,李雄成,涂健

受保护的技术使用者:湖南立方新能源科技有限责任公司

技术研发日:20230413

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!