一种变压器地屏结构的制作方法

本技术实施例涉及电力变压器,尤其涉及一种变压器地屏结构。

背景技术:

1、干式变压器由于具有难燃、安全、环保、维护方便、抗短路能力强和可深入负荷中心等特点,已在城网、医院、机场、交通枢纽、通信与数据中心、城市人口密集区、商业中心等领域广泛应用,干式变压器技术和工艺愈来愈成熟,随着电压等级和容量逐步提高,对变压器安全可靠性要求也更高了。

2、随着干式变压器应用领域越来越广泛,容量和电压等级逐步提升的同时也出现了以下的问题:1、高电压绕组靠近铁心侧,由于铁心叠积方式产生尖角,变压器励磁后尖角处场强增大,当达到局部放电场强时就会产生局部放电,甚至可能引起绝缘击穿,因此需采用在变压器心柱或者铁轭处设置可靠接地的地屏;2、地屏不易固定,运行过程出现屏蔽层滑落导致内绕组短路接地的事故;3、地屏绝缘性能薄弱,导致内绕组铁心之间距离加大,变压器制造成本上升;4、地屏耐热等级低,长时间运行在高温环境后热击穿而失去绝缘性能。

技术实现思路

1、本实用新型实施例提供一种变压器地屏结构,以解决现有的地屏性能差,无法应对多种变压器环境的问题。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型是这样实现的:

3、第一方面,本实用新型实施例提供了一种变压器地屏结构,包括:

4、内绝缘结构、地屏本体和外绝缘结构;

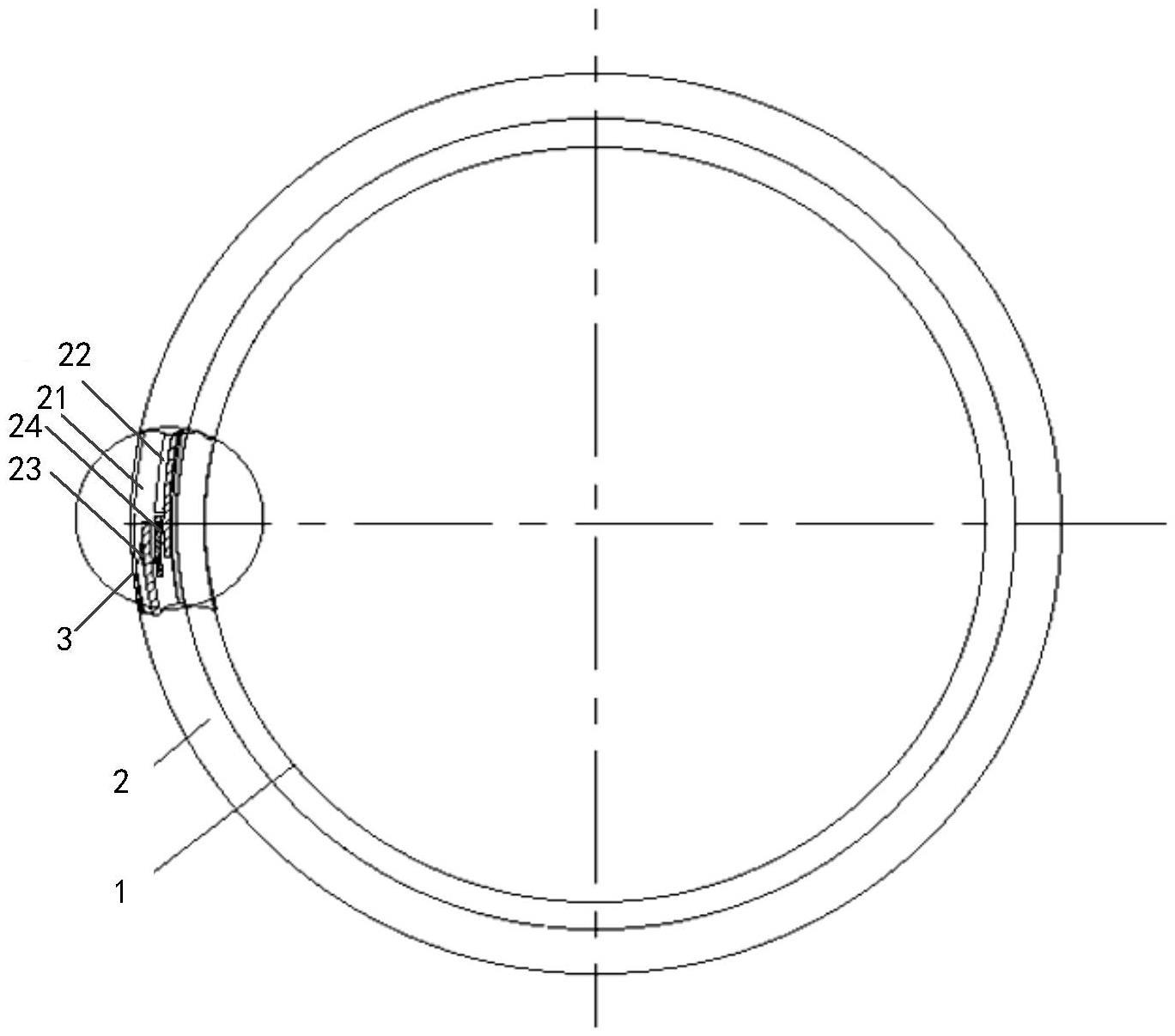

5、所述内绝缘结构为圆柱形筒体,所述地屏本体围绕所述内绝缘结构的外周设置,所述外绝缘结构围绕所述地屏本体的外周设置;

6、所述地屏本体包括:地屏底板,多条金属带、地屏引线和绝缘隔板,所述地屏底板卷曲成圆柱形筒体绕置在所述内绝缘结构上,所述多条金属带横向设置在所述地屏底板的外表面上,所述金属带卷曲后的两个端部通过所述绝缘隔板隔离,所述地屏引线纵向设置所述多条金属带上,与每条金属带分别连接,并延伸至所述地屏底板的外部,用于接地。

7、可选的,所述金属带包括金属薄带和绝缘纸,所述绝缘纸包裹在所述金属薄带外部,并且所述金属带与所述地屏引线的连接部分不包裹所述绝缘纸。

8、可选的,还包括:

9、两个屏蔽环,分别横向设置在所述地屏底板的外表面的上部和下部,并与所述地屏引线连接。

10、可选的,所述地屏底板上的上部和下部设置有绑扎口,所述屏蔽环通过绑扎件固定在所述地屏底板的绑扎口上。

11、可选的,所述地屏引线包括地平引出线和地屏接线片,所述地屏引出线与每条金属带分别连接,并延伸至所述地屏底板的外部,所述地屏接线片设置在所述地屏引线延伸至所述地屏底板的外部的一端,所述地屏引线通过所述地屏接线片接地。

12、可选的,所述地屏引线与所述多条金属带通过铆接连接后再焊接连接。

13、可选的,所述内绝缘结构采用玻璃纤维布卷制筒。

14、可选的,所述外绝缘结构采用预浸复合绝缘材料。

15、可选的,所述金属带采用铜或铝。

16、可选的,所述屏蔽环采用圆铜线。

17、在本实用新型中,通过采用各种类型的绝缘材料和更稳定的固定方式的地屏结构,解决了变压器励磁后尖角处场强增大,引起绝缘击穿的问题;地屏固定不稳定,导致屏蔽层滑落引起内绕组短路接地事故的问题;地屏绝缘性能薄弱,导致内绕组铁心之间距离加大,变压器制造成本上升的问题;以及地屏耐热等级低,长时间运行在高温环境后热击穿而失去绝缘性能的问题,提高了变压器使用的安全性能和适用性。

技术特征:

1.一种变压器地屏结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,还包括:

4.根据权利要求3所述的变压器地屏结构,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,

6.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,

8.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,

9.根据权利要求1所述的变压器地屏结构,其特征在于,

10.根据权利要求3所述的变压器地屏结构,其特征在于,

技术总结

本技术提供一种变压器地屏结构,该结构包括:内绝缘结构、地屏本体和外绝缘结构;所述内绝缘结构为圆柱形筒体,所述地屏本体围绕所述内绝缘结构的外周设置,所述外绝缘结构围绕所述地屏本体的外周设置;所述地屏本体包括:地屏底板,多条金属带、地屏引线和绝缘隔板,所述地屏底板卷曲成圆柱形筒体绕置在所述内绝缘结构上,所述多条金属带横向设置在所述地屏底板的外表面上,所述金属带卷曲后的两个端部通过所述绝缘隔板隔离,所述地屏引线纵向设置所述多条金属带上,与每条金属带分别连接,并延伸至所述地屏底板的外部,用于接地。本技术中,采用各种类型的绝缘材料和更稳定的固定方式,通过地屏结构提高变压器安全性能和适用性。

技术研发人员:王心阳,郭永君,房玉杰,张宝银,杨旭,康文银,张科,詹峰,寇卫成

受保护的技术使用者:特变电工智能电气有限责任公司

技术研发日:20230412

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!