一种开关单元及隔离开关的制作方法

本申请涉及低压电器,具体而言,涉及一种开关单元及隔离开关。

背景技术:

1、对于高电压大电流式隔离开关,通常需要采用灭弧栅片将动、静触头分离时产生的电弧熄灭,但灭弧栅片会对电弧产生阻力,使得电弧弧根难以进入灭弧室内。现有技术为了将合闸位置和分闸位置处的电弧弧根顺利引入灭弧室,在灭弧室的另一侧对应合闸位置和分闸位置的区域分别设置了气道,以增加气吹作用,加快弧根进入灭弧室的速度。

2、隔离开关的壳体内壁大致呈直线型,而灭弧室边缘的形状则为弧形等不规则的形状,因此导致灭弧室的边缘与壳体内壁之间的距离不断变化,当两者之间的距离较远时,可能导致电弧提前离开灭弧室,无法实现较好的灭弧效果。

技术实现思路

1、本申请的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种开关单元及隔离开关,其能够防止电弧提前离开灭弧室,具有较好的灭弧效果。

2、为实现上述目的,本申请实施例采用的技术方案如下:

3、本申请实施例的一方面,提供一种开关单元,包括:壳体、转动设置在壳体内的动触头支架、动触头,以及分别与动触头相对的两端配合的两个静触头;壳体内还设有两个灭弧单元、第一气道、第二气道、第三气道和第四气道,两个灭弧单元分别位于动触头支架相对的两侧并由合闸位置延伸至分闸位置,第一气道和第二气道与一个灭弧单元连通并分别位于合闸位置和分闸位置处,第三气道和第四气道与另一个灭弧单元连通并分别位于合闸位置和分闸位置处,第一气道、第二气道、第三气道和第四气道的气道出口位于壳体的喷弧侧壁上;第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个的气道入口处设有曲线凸台,曲线凸台的侧面至少部分呈包裹灭弧单元的趋势以引导电弧沿灭弧单元运动。

4、可选地,第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个气道的内部区域呈蛇形设置,以延长灭弧产生的气体在壳体内的行程。

5、可选地,第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个气道的相对的两个侧壁上分别交错设置多个第一凸台和第二凸台,相邻的两个第一凸台和第二凸台在直线型气道延伸方向上的正投影部分重合。

6、可选地,第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个气道的气道入口呈喇叭状,喇叭状的气道入口背离气道出口一侧的宽度大于气道入口靠近气道出口一侧的宽度。

7、可选地,第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个气道的纵截面上设有灭焰栅,灭焰栅呈网状,用于吸附金属粒子。

8、可选地,两个灭弧单元、第一气道和第三气道、第二气道和第四气道均相对于动触头支架的旋转轴线中心对称分布。

9、可选地,喷弧侧壁包括相对设置的第一喷弧侧壁和第二喷弧侧壁,第一气道和第四气道的气道出口位于第一喷弧侧壁上,第二气道和第三气道的气道出口位于第二喷弧侧壁上。

10、可选地,第一喷弧侧壁和第二喷弧侧壁上还分别设有第一接线端子和第二接线端子,第一气道和第四气道的气道出口分别位于第一接线端子相对的两侧,第二气道和第三气道的气道出口分别位于第二接线端子相对的两侧。

11、可选地,第一喷弧侧壁和第二喷弧侧壁上分别设有第一隔离腔和第二隔离腔,第一接线端子位于第一隔离腔内,第二接线端子位于第二隔离腔内,第一隔离腔用于将第一接线端子与第一气道和第四气道的气道出口隔离,第二隔离腔用于将第二接线端子与第二气道和第三气道的气道出口隔离。

12、本申请实施例的另一方面,提供一种隔离开关,包括操作手柄、操作机构和多个层叠设置的如上任意一项的开关单元,操作手柄与操作机构驱动连接,操作机构与每一层开关单元中的动触头支架驱动连接。

13、本申请的有益效果包括:

14、本申请提供了一种开关单元,包括:壳体、转动设置在壳体内的动触头支架、动触头,以及分别与动触头相对的两端配合的两个静触头;壳体内还设有两个灭弧单元、第一气道、第二气道、第三气道和第四气道,两个灭弧单元分别位于动触头支架相对的两侧并由合闸位置延伸至分闸位置,第一气道和第二气道与一个灭弧单元连通并分别位于合闸位置和分闸位置处,第三气道和第四气道与另一个灭弧单元连通并分别位于合闸位置和分闸位置处,第一气道、第二气道、第三气道和第四气道的气道出口位于壳体的喷弧侧壁上;第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个的气道入口处设有曲线凸台,曲线凸台的侧面至少部分呈包裹灭弧单元的趋势以引导电弧沿灭弧单元运动。该开关单元在两个灭弧单元的出口侧分别设置与合闸位置和分闸位置对应的气道,利用气道增加灭弧单元在合闸位置和分闸位置处的气吹作用,加快了电弧弧根进入灭弧单元的速度,具有较好的灭弧性能。同时,在至少一个气道的气道入口处设置了曲线凸台,利用曲线凸台的侧面形成包裹灭弧单元的趋势,以在壳体内壁与灭弧单元出口侧边缘的走向有较大差异的位置处,引导电弧继续在灭弧单元内运动,防止其提前离开灭弧单元进入气道,进一步提高了灭弧效果。

技术特征:

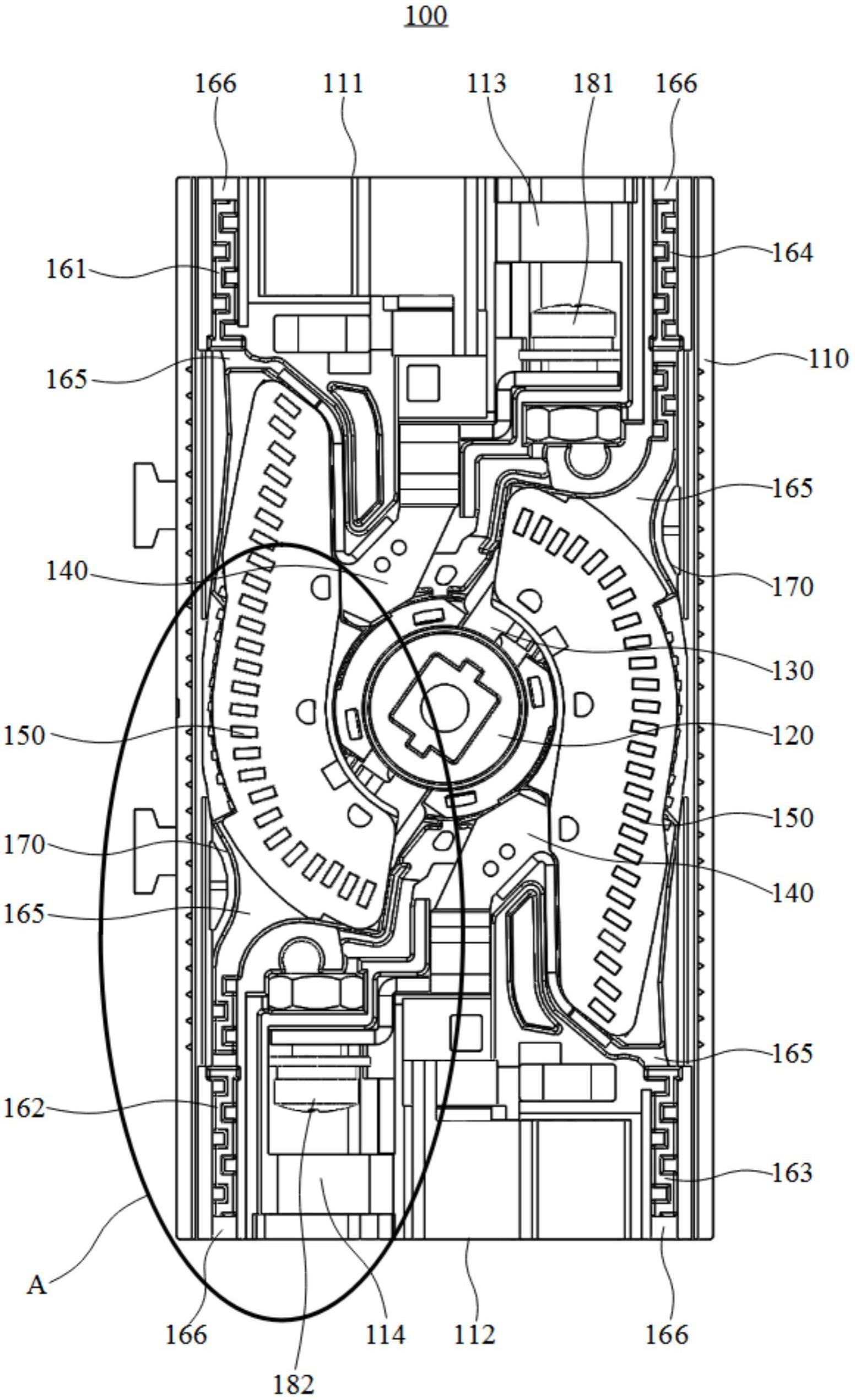

1.一种开关单元,其特征在于,包括:壳体(110)、转动设置在所述壳体(110)内的动触头支架(120)、动触头(130),以及分别与所述动触头(130)相对的两端配合的两个静触头(140);所述壳体(110)内还设有两个灭弧单元(150)、第一气道、第二气道(162)、第三气道(163)和第四气道(164),两个所述灭弧单元(150)分别位于所述动触头支架(120)相对的两侧并由合闸位置延伸至分闸位置,所述第一气道和所述第二气道(162)与一个所述灭弧单元(150)连通并分别位于所述合闸位置和所述分闸位置处,所述第三气道(163)和所述第四气道(164)与另一个所述灭弧单元(150)连通并分别位于所述合闸位置和所述分闸位置处,所述第一气道、所述第二气道(162)、所述第三气道(163)和所述第四气道(164)的气道出口(166)位于所述壳体(110)的喷弧侧壁上;

2.如权利要求1所述的开关单元,其特征在于,所述第一气道、所述第二气道(162)、所述第三气道(163)和所述第四气道(164)中的至少一个气道的内部呈蛇形设置,以延长灭弧产生的气体在所述壳体(110)内的行程。

3.如权利要求2所述的开关单元,其特征在于,所述第一气道、所述第二气道(162)、所述第三气道(163)和所述第四气道(164)中的至少一个气道的相对的两个侧壁上分别交错设置多个第一凸台(167)和第二凸台(168),相邻的两个所述第一凸台(167)和所述第二凸台(168)在所述气道延伸方向上的正投影部分重合。

4.如权利要求1所述的开关单元,其特征在于,所述第一气道、所述第二气道(162)、所述第三气道(163)和所述第四气道(164)中的至少一个气道的气道入口(165)呈喇叭状,喇叭状的所述气道入口(165)背离所述气道出口(166)一侧的宽度大于所述气道入口(165)靠近所述气道出口(166)一侧的宽度。

5.如权利要求1所述的开关单元,其特征在于,所述第一气道、所述第二气道(162)、所述第三气道(163)和所述第四气道(164)中的至少一个气道的纵截面上设有灭焰栅,所述灭焰栅呈网状,用于吸附金属粒子。

6.如权利要求1所述的开关单元,其特征在于,两个所述灭弧单元(150)、所述第一气道和所述第三气道(163)、所述第二气道(162)和所述第四气道(164)均相对于所述动触头支架(120)的旋转轴线中心对称分布。

7.如权利要求1所述的开关单元,其特征在于,所述喷弧侧壁包括相对设置的第一喷弧侧壁(111)和第二喷弧侧壁(112),所述第一气道和所述第四气道(164)的气道出口(166)位于所述第一喷弧侧壁(111)上,所述第二气道(162)和所述第三气道(163)的气道出口(166)位于所述第二喷弧侧壁(112)上。

8.如权利要求7所述的开关单元,其特征在于,所述第一喷弧侧壁(111)和所述第二喷弧侧壁(112)上还分别设有第一接线端子(181)和第二接线端子(182),所述第一气道和所述第四气道(164)的气道出口(166)分别位于所述第一接线端子(181)相对的两侧,所述第二气道(162)和所述第三气道(163)的气道出口(166)分别位于所述第二接线端子(182)相对的两侧。

9.如权利要求8所述的开关单元,其特征在于,所述第一喷弧侧壁(111)和所述第二喷弧侧壁(112)上分别设有第一隔离腔(113)和第二隔离腔(114),所述第一接线端子(181)位于所述第一隔离腔(113)内,所述第二接线端子(182)位于所述第二隔离腔(114)内,所述第一隔离腔(113)用于将所述第一接线端子(181)与所述第一气道和所述第四气道(164)的气道出口(166)隔离,所述第二隔离腔(114)用于将所述第二接线端子(182)与所述第二气道(162)和所述第三气道(163)的气道出口(166)隔离。

10.一种隔离开关,其特征在于,包括操作手柄(210)、操作机构(220)和多个层叠设置的如权利要求1至9中任意一项所述的开关单元,所述操作手柄(210)与所述操作机构(220)驱动连接,所述操作机构(220)与每一层所述开关单元中的动触头支架(120)驱动连接。

技术总结

本申请提供一种开关单元及隔离开关,涉及低压电器技术领域。该开关单元,包括:壳体、转动设置在壳体内的动触头支架、动触头,以及分别与动触头相对的两端配合的两个静触头;壳体内还设有两个灭弧单元、第一气道、第二气道、第三气道和第四气道;第一气道、第二气道、第三气道和第四气道中的至少一个的气道入口处设有曲线凸台,曲线凸台的侧面至少部分呈包裹灭弧单元的趋势以引导电弧沿灭弧单元运动。该开关单元在两个灭弧单元的出口侧分别设置与合闸位置和分闸位置对应的气道,加快了电弧弧根进入灭弧单元的速度,具有较好的灭弧性能。同时,在壳体内壁与灭弧单元出口侧边缘的走向有较大差异的位置处设置了曲线凸台,进一步提高了灭弧效果。

技术研发人员:陆佳俊,钟允攀,于贻鹏,巴黎,晏国云,彭委建

受保护的技术使用者:上海良信电器股份有限公司

技术研发日:20230523

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!