一种含双固体电解质的二次电池的制作方法

本技术涉及化学能源,尤其涉及一种含双固体电解质的二次电池。

背景技术:

1、电池在日常生活中有着广泛的应用。如铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池、超级电容器等等。其中,锂离子电池以其无记忆效应、能量密度高、循环寿命长等优势,近些年来获得了快速的发展和应用。

2、目前的锂离子电池单体主要包含了正极片、隔离膜、负极片、液体电解质及封装材料几个组件构成。其中正极片、隔离膜、负极片通过叠片或卷绕等方式组合在一起;隔离膜用于隔离正负极,防止短路,液体电解质作为正负极之间的离子传导介质,维持电池内部的导电通路。

3、然而,现有的锂离子电池存在几个显著的技术瓶颈和难题,尚无解决方案。第一,单位瓦时成本高,受资源限制,锂、镍、钴等金属资源价格波动大、对电池成本影响大,对企业及产业链发展稳定性存在巨大冲击,如作为锂离子电池主要原材料的碳酸锂,价格由2020年10月的约4万元/吨涨至2022年10月的接近60万元/吨,波动巨大;第二,有效荷电电压区间窄,现有电池材料如磷酸铁锂、钛酸锂、磷酸锰铁锂、尖晶石锰酸锂、高电压尖晶石镍锰酸锂、磷酸钒锂等体系充放电曲线电压有效区间过于集中,做成大电芯不利于荷电态监控管理,现有技术通过引入复杂的bms管理系统,增加了成本,且可靠性差;第三、能量密度瓶颈,现有电池在能量密度与安全性设计上存在相互制约,不满足市场应用需求。现有技术通过使用高电压高容量电极材料如高电压尖晶石镍锰酸锂或提升电池的充电电压上限等措施,提升能量密度,但受到了液体电解质电化学窗口及稳定性的制约,无法兼顾安全性和能量密度;第四,单体电压低,导致成组设计复杂,现有电池单体平均电压较低(约3.65v),需要通过大量的串并联设计及数量庞大的电芯才能提升模组或电池包电压及容量,给电池管理及系统设计带来了绝大挑战。

4、cn111316377a公开了一种固体电解质组合物、含固体电解质的片材及全固态二次电池以及含固体电解质的片材及全固态二次电池的制造方法。提供一种固体电解质组合物。用含固体电解质层的电池来改善电池的机械强度和安全性能。

5、cn115189012a公开了一种具有互嵌结构的固态电池电芯及其制备方法。提供一种互嵌结构的固态电池电芯,正极包括至少一个凹坑固态电解质层附着于所述凹坑的整个表面上,负极包括至少一个负极区和负极区电连接的负极集流体,负极区由充满附着有固态电解质层的凹坑的负极材料形成,负极集流体设置于负极区的表面上并与负极区形成电连接。

6、尽管现有技术提供了部分解决思路,解决上述技术难题,如通过引入固体电解质,替代液体电解质,改善电池安全性;或使用高能量密度正极提升能量密度;或使用低成本低品质原材料降低成本;或通过增加串联电芯数提升模组或电池包电压;或采用混合正极方式,调控电芯充放电曲线电压集中度等。

7、但上述技术方案属于拆东墙补西墙或有漏补漏,没有考虑到电池是一个复杂的电化学系统(涉及到能量密度、功率密度、安全性、成本、高低温、充放电效率、循环寿命、服役寿命、便利性等),牵一发而动全身,单一技术方案的引入并不能解决本质问题或实际需求及系统层面的问题。如引入固体电解质,替代部分液体电解质,在一定程度上可以规避液体电解质的易燃性,提高安全性;但同时也引发了新的技术问题,如固体电解质的浸润性及与电极材料的兼容性和界面阻抗的增长问题,这些引发的新问题,可能更难解决。

8、有鉴于此,急需开发一种新型二次电池技术,以从系统层面解决上述技术难题。

技术实现思路

1、鉴于现有技术中存在的问题,本实用新型的目的之一在于提供一种含双固体电解质的二次电池。

2、为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:

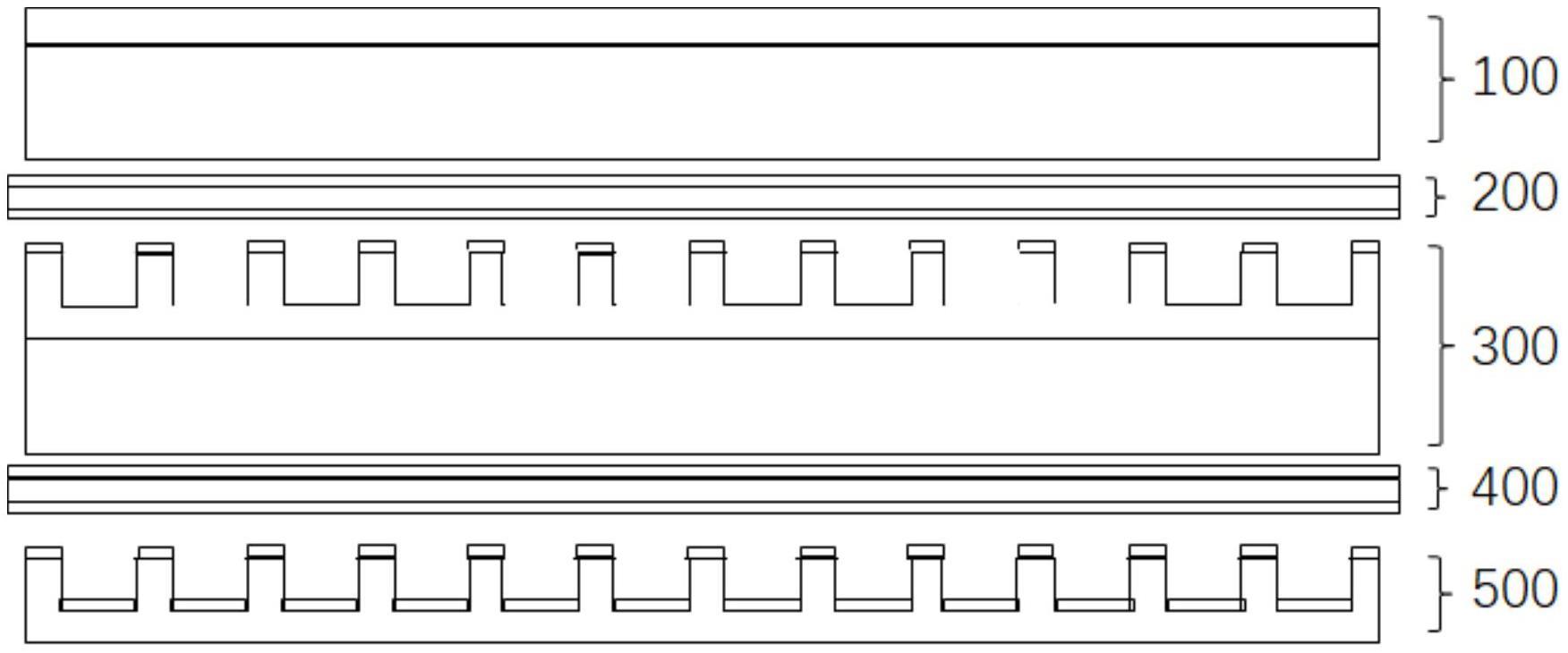

3、本实用新型在于提供一种含双固体电解质的二次电池,所述二次电池包括正极层、第一隔离层、复合双极性电极层、第二隔离层和负极层,所述复合双极性电极层包括电极集流体和电极活性物质层,所述电极集流体的任意一面上设置有凹槽,另一面上设置有所述电极活性物质层。

4、所述第一隔离层包括钠离子固体电解质基层膜,所述第二隔离层包括锂离子固体电解质基层膜。

5、本实用新型中复合双极性电极层包括电极集流体和电极活性物质层,电极集流体的任意一面上设置凹槽,通过凹槽结构设计,可以增强第一隔离层与集流体粘合性,进而降低电池阻抗,可以减少集流体质量百分数,进而提升电池能量密度及比能量,可以免去活性物质、导电剂及粘结剂的填充,直接在凹槽结构中流出锂或钠趁机空间,显著提升比能量及能量密度。

6、本实用新型中选择复合双极性电极层,可以提升单体电池的电压,提升单体电池成组效率。

7、本实用新型通过引入锂、钠双电极,可以使电池内部分别引入低成本钠及高比能锂体系,降低电池成本,同时平滑电池充放电曲线及拓宽电压有效区间,提升单体电池荷电监控精度,降低成本。

8、作为本实用新型优选的技术方案,所述凹槽的个数≥2,其中所述凹槽的个数可以是2、4、6、8、10、12、14、16、20、30、40、50或70等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

9、所述凹槽在所述电极集流体上间歇排列。

10、所述凹槽的凹陷深度为3.0~10.0μm,其中所述深度可以是3.0μm、4.0μm、5.0μm、6.0μm、7.0μm、8.0μm、9.0μm或10.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

11、所述凹槽的凹陷宽度为6.0~30.0μm,其中所述凹陷宽度可以是6.0μm、10.0μm、15.0μm、20.0μm、25.0μm或30.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

12、所述电极集流体的厚度为4.0~20.0μm,其中所述厚度可以是4.0μm、6.0μm、8.0μm、10.0μm、12.0μm、14.0μm、16.0μm、18.0μm或20.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

13、作为本实用新型优选的技术方案,所述凹槽内设置有含碳层。

14、本实用新型中在凹槽内设置含碳层可以增加集流体骨架结构稳定性,增强导电性,提高锂/钠沉积的均匀性。

15、所述凹槽内设置有硬碳层和/或软碳层。

16、所述硬碳层和/或软碳层的厚度为0.05~10.0μm,其中所述厚度可以是0.05μm、0.1μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、4.0μm、6.0μm、8.0μm或10.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

17、优选地,硬碳层和/或软碳层的厚度为0.05~2.0μm。

18、所述凹槽与凹槽之间的凸起区域设置有电极绝缘层。

19、所述电极绝缘层的厚度为0.01~2.0μm,其中所述厚度可以是0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm、0.4μm、0.6μm、0.8μm、1.0μm、1.5μm或2.0μm,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

20、本实用新型内部通过设置凹陷结构集流体,并引入碳涂层,可以省去传统石墨类及无定形碳材料作为存储离子电荷的载体,显著提升电池体积及质量比能量。

21、作为本实用新型优选的技术方案,所述正极层包括正极集流体和设置于所述正极集流体上的活性物质层。

22、作为本实用新型优选的技术方案,所述第一隔离层包括钠离子固体电解质基层膜和设置于所述钠离子固体电解质基层膜两侧上的功能涂层。

23、本实用新型第一隔离层上设置钠离子固体电解质基层膜,可以避免液体电解质的流动性及易燃性带来的局部或边缘内短路及潜在热失控风险。通过引入导钠的固体电解质隔离层,显著提升高电压单体电池的安全性。

24、作为本实用新型优选的技术方案,所述第二隔离层包括锂离子固体电解质基层膜和设置于所述锂离子固体电解质基层膜两侧上的功能涂层。

25、本实用新型在第二隔离层中引入导锂固体电解质隔离层,显著提升高电压单体电池的安全性。

26、作为本实用新型优选的技术方案,所述负极层包括负极集流体,所述负极集流体与第二隔离层相邻的一面上设置有负极凹槽。

27、作为本实用新型优选的技术方案,所述负极集流体的厚度为2.0~10.0μm,其中所述厚度可以是2.0μm、3.0μm、4.0μm、5.0μm、6.0μm、7.0μm、8.0μm、9.0μm或10.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

28、作为本实用新型优选的技术方案,所述负极凹槽的凹陷深度为1.0~10.0μm,其中所述凹陷深度可以是1.0μm、2.0μm、3.0μm、4.0μm、5.0μm、6.0μm、7.0μm、8.0μm、9.0μm或10.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

29、所述负极凹槽的凹陷宽度为3.0~15.0μm,其中所述凹陷宽度可以是3.0μm、4.0μm、5.0μm、6.0μm、7.0μm、8.0μm、9.0μm、10.0μm、11.0μm、12.0μm、13.0μm、14.0μm或15.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

30、作为本实用新型优选的技术方案,所述负极凹槽内设置有纳米导电碳涂层。

31、所述纳米导电碳涂层的厚度为0.01~2.0μm,其中所述厚度可以是0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm、0.4μm、0.6μm、0.8μm、1.0μm、1.2μm、1.4μm、1.6μm、1.8μm或2.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

32、所述负极凹槽与负极凹槽之间的凸起区域设置有负极绝缘层。

33、所述负极绝缘层的厚度为0.01~2.0μm,其中所述厚度可以是0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm、0.4μm、0.6μm、0.8μm、1.0μm、1.2μm、1.4μm、1.6μm、1.8μm或2.0μm等,但不仅限于所列举的数值,该数值范围内其他未列举的数值同样适用。

34、本实用新型通过在负极集流体上设置负极凹槽,可以增强第二隔离层与负极集流体粘合性,进而降低电池阻抗,可以减少集流体质量百分数,进而提升电池能量密度及比能量,可以免去活性物质、导电剂及粘结剂的填充,直接在凹槽结构中流出锂或钠趁机空间,显著提升比能量及能量密度。

35、本实用新型中涉及到的材料都是已知材料。

36、与现有技术方案相比,本实用新型至少具有以下有益效果:

37、(1)本实用新型中的二次电池单体内部通过引入复合双极性电极层,提升了单体电池的电压,提升了单体电池成组效率;

38、(2)本实用新型中的二次电池内部通过设置凹陷结构集流组件,并引入碳涂层,省去传统石墨类以及无定型碳材料作为存储离子电荷的载体,显著提升了电池体积以及质量比能量;

39、(3)本实用新型中二次电池通过引入导钠和导锂的双固体电解质隔离层,显著提升高电压单体电池的安全性;

40、(4)本实用新型中二次电池通过引入锂、钠双电极,使得电池内部分别引入低成本钠以及高比能锂体系,降低电池成本,同时平滑电池充放电曲线以及拓宽电压有效区间,提升单体电池荷电监控精度,降低成本。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!