一种发光二极管封装件的制作方法

本技术涉及半导体,具体涉及一种发光二极管封装件。

背景技术:

1、发光二极管(led)是一种半导体照明装置,与常规照明装置相比,具有多种优点。例如,led具有较长的使用寿命、体积小巧、功率消耗少以及无汞污染。因此,led代替了常规照明装置而被频繁用作新型照明装置和背光产品。

2、现有的发光二极管的封装结构中,有的封装结构在芯片侧面直接设置反射层,如中国专利cn202110965678.3,专利名称:新型微型led封装结构及其封装方法等,此类封装结构存在以下问题:

3、直接设置反射层仅能实现芯片的单面出光,出光角度约110~120°,在应用到背光源应道显示器件上时,如果实现模组出光的均匀性,势必减少led之间的间距,这就增加器件成本;

4、封装结构中的光转换层裸露在空气中,因此不能使用易受潮的ksf荧光粉,只能使用常规的非氟化物的荧光粉,导致无法实现器件的高色域;

5、此类led采用的芯片尺寸极小,其电极面积也相对应的较小。在封装过程中难以对微型led芯片进行非常精确的控制,以实现芯片电极与基板焊盘正确连接,难以确保每个led都能被正确地放置,封装的效率和良品率低。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于:提供一种发光二极管封装件,能够增大芯片的出光角度,减少背光应用led使用颗粒数,降低成本,能够对荧光膜进行保护,实现器件的高色域,通过增加芯片焊盘的面积、改进芯片焊盘结构和与焊盘直接连接的电极结构,提高微型芯片焊盘在基板上放置的准确度,提高封装的效率和良品率。

2、为实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:一种发光二极管封装件,包括:

3、led芯片,具有一顶表面,与顶面相对设置的底面,以及连接顶面和底面的侧面;

4、荧光膜,覆盖所述led芯片的顶面;

5、第一反射层,至少围设于所述led芯片的侧面四周,并暴露出led芯片的电极至少一部分;

6、透光层,设置在所述荧光膜上方;

7、遮光层,设置在所述透光层上方;

8、焊盘结构,设置在所述led芯片下方,所述焊盘结构包括分别与led芯片的第一电极电连接的第一焊盘和与led芯片的第二电极连接的第二焊盘,第一焊盘与第二焊盘之间相互绝缘,所述焊盘结构的底面积之和是所述发光二极管封装件底面积的0.3~1倍;

9、以及包覆所述焊盘结构侧壁的第二反射层;

10、所述发光二极管封装件的主要出光面为顶面和侧面。

11、本实用新型更进一步改进方案是,所述透光层的底面至少覆盖所述荧光膜的顶面、所述第一反射层的顶面和/或侧面,所述遮光层的底面覆盖所述透光层的顶面。

12、本实用新型更进一步改进方案是,所述荧光膜的宽度不小于led芯片宽度,所述第一反射层包覆所述led芯片的侧面四周和部分底面以及所述荧光膜的侧面四周,且所述第一反射层的顶面与所述荧光膜的顶面齐平。

13、本实用新型更进一步改进方案是,所述荧光膜的宽度大于led芯片宽度20~50um,且荧光膜的边缘到第一反射层外侧的距离>50um,所述第一反射层包覆所述荧光膜的侧面四周和部分底面。荧光膜的宽度大于led芯片的宽度是因为需切割道要求,较难齐平,离第一反射层外侧的距离>50um便于对ksf荧光粉做保护。

14、本实用新型更进一步改进方案是,所述荧光膜的宽度大于led芯片的宽度,所述第一反射层的顶面与所述led芯片的顶面齐平,所述荧光膜覆盖所述led芯片的顶面以及所述第一反射层的顶面;所述透光层至少包裹荧光膜的整个顶面及其侧面。

15、本实用新型更进一步改进方案是,所述第二反射层设置在所述透光层的底面且围设于所述第一反射层四周。

16、本实用新型更进一步改进方案是,所述荧光膜的宽度大于led芯片的宽度,所述荧光膜覆盖所述led芯片的顶面并包裹led芯片的部分侧面,所述透光层包裹荧光膜的整个顶面及侧面,所述第一反射层的顶面与所述透光层的底面以及所述荧光膜的侧面底部齐平。

17、本实用新型更进一步改进方案是,所述第一反射层的侧面与所述荧光膜的侧面齐平,所述第二反射层围设于所述第一反射层的侧面,所述第二反射层的侧面与透光层的侧面齐平。

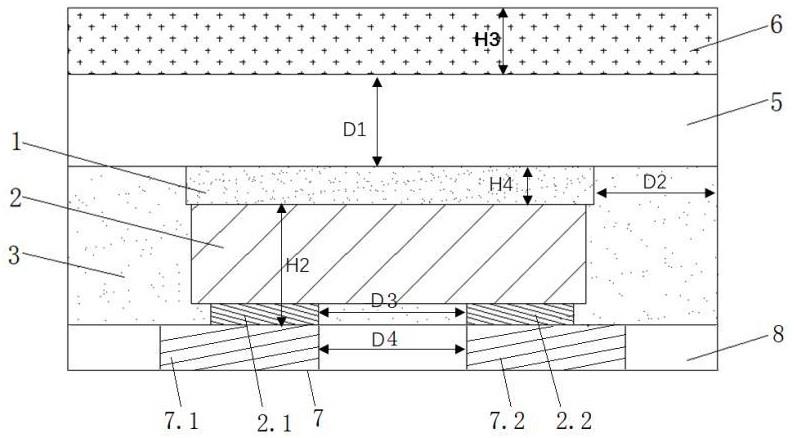

18、本实用新型更进一步改进方案是,所述荧光膜的顶面距离遮光层底面的垂直距离为d1,1000um>d1>100um;

19、和/或,所述第二反射层厚度的厚度为h1,所述荧光膜的厚度为h4,所述led芯片的高度为h2,h2+h4≥h1≥0;

20、和/或,所述遮光层的厚度为h3,1000um>h3>10um;

21、和/或,所述透光层的外侧壁与所述第一反射层的外侧壁的间距为d2,d2>50um;

22、和/或,第一焊盘与第二焊盘之间的间距为d3,第一电极和第二电极之间的间距为d4,d3≤d4,且d3≥150μm。

23、本实用新型更进一步改进方案是,所述led芯片的第一电极和/或第二电极由多层金属构成,从靠近led芯片端至靠近焊盘结构端依次包括ti层、cu层、ni层、au层,或者依次为cr层、cu层、ni层、au层。

24、本实用新型更进一步改进方案是,所述第一电极和/或第二电极的厚度为1μm ~100μm;其中ti层或cr层厚度为100å~5000å ;cu层厚度1μm~100μm;ni层厚度1μm ~10μm ;au层厚度200 å ~5000。

25、本实用新型更进一步改进方案是,所述第一焊盘和第二焊盘包括靠近led芯片的上金属层和远离led芯片的下金属层,所述上金属层为cu金属层,所述下金属层为au金属层或者sn金属层或者snag合金层。

26、本实用新型更进一步改进方案是,所述上金属层的厚度 1μm ~100μm,所述下金属层的厚度为1μm ~100μm;

27、和/或,上金属层和所述led芯片之间还设置有cr或ti粘附金属层,所述粘附金属层的厚度为100 å ~5000å;

28、和/或,上金属层和所述下金属层之间还设置有ni或pt阻挡层,所述阻挡层的厚度为1μm ~10μm ;

29、和/或,下金属层为snag合金层,其中ag含量为0.5%~3.5%。

30、本实用新型更进一步改进方案是,第一焊盘中开设有不与第一电极连通的第一通槽,和/或,第二焊盘中开有不与第二电极连通的设第二通槽。

31、本实用新型更进一步改进方案是,所述第一通槽和所述第二通槽的图案和/或大小不同;所述第一通槽的面积占第一焊盘的0%~15%;

32、和/或,所述第二通槽的面积占第二焊盘的0%~15%。

33、本实用新型更进一步改进方案是,所述第一反射层和led芯片之间设有碗杯结构,所述碗杯结构覆盖所述led芯片的四周侧壁。

34、本实用新型的有益效果在于:

35、本实用新型通过在荧光膜上设置透光层和遮光层,使led芯片更多地从侧面出光,能够增大芯片的出光角度,实现封装件的“五”面出光。遮光层主要起到反射及阻挡正面光透射的作用,侧面光的强度要高于正面,出光角度大,可有效减少背光应用led使用颗粒数,降低成本。

36、现有的芯片电极尺寸过小,较难直接进行smd贴片使用,通常需要借助支架封装。该方案通过在小尺寸的芯片电极下生长更大面积的焊盘结构的方式,扩大芯片与导电基板之间的接触面积,增加放置容错率,从而可以在不引入支架的情况下实现csp的直接使用,提高贴片良率;

37、现有的led存在正面亮度高于侧面区域的问题,导致存在视效上的“亮点”,本实用新型通过调整透光层和遮光层的厚度及位置、遮光层中反射颗粒的浓度等调整封装件的光型,使得封装件的光强从中心区域向周围先逐渐增强后降低,消除视觉上的“亮点”。

38、扩大焊盘结构与led电极的面积差,会增加焊盘结构与第一层高反射白胶的应力,因此需要控制焊盘结构的面积。同时通过对焊盘结构进行开槽,可以有效缓解应力,降低脱落风险,同时通过设计不同形状的开槽可用于区分led的正负极。

39、本实用新型相较于现有技术中的暴露出荧光膜,通过设置透光层将荧光粉完全包裹在封装体内部,可以有效隔绝水汽,实现高可靠性,进而能够使用易受潮的ksf荧光粉膜片来实现高色域。通过激发ksf荧光粉膜片实现高色域。在不使用qd膜的情况下,实现背光产品的高色域(ntsc>85%)。

40、本实用新型中通过碗杯结构提高了led芯片侧面光的反射效率,对led芯片侧面发出的光进行有效利用,提高led芯片的出光率,进一步提高了出光角度。

41、本实用新型在led芯片底部设置由高反射白胶制成的反射层,可以提升亮度。

42、本实用新型中,ksf荧光膜在led芯片上方,主要用于led激发出射需要的白光;且包裹在高反射白胶和透光层中间,起到对ksf荧光粉的保护作用,防止受潮而产品失效。

43、本实用新型中,高反白胶层可以设置于整个结构四周,包裹ksf荧光膜/透明硅胶反色腔/led芯片及led电极gap,且顶面与ksf荧光膜顶面齐平,主要起到结构支撑作用及反射led侧面光,保护ksf荧光膜侧面作用。

44、本实用新型中,透光层在荧光膜和第一反射层的上方,起到透射光线及保护ksf荧光膜作用。

45、本实用新型中,通过设置第二反射层对焊盘结构进行包覆,起到保护扩大焊盘结构稳定性的作用。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!